Table Of ContentBERICHTE ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER SÄCHSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG

Philologisch-historische Klasse

Band 102 • Heft 6

KARL BISCHOFF

ZUR GESCHICHTE DES NIEDERDEUTSCHEN

SÜDLICH DER IK/ICH-LINIE

ZWISCHEN HARZ UND SAALE

19 5 7

AKADEMIE-VERLAG B E R L I N

Vorgetragen in der Sitzung vom 7. Mai 1956

Manuskript eingeliefert am 18. Mai 1956

Drnckfertig erklärt am 4. Februar 1957

Erschienen im Akademie-Verlag GmbH., Berlin W 8, Mohrenstraße 39

Lizenznummer 202 • 100/552/56 • Mdl der DDR, Xr. K 11/2831

Satz und Druck der Buchdruckerei F. Mitzlaff KG., Rudolstadt V/14/7 —

Bestell- und Verlagsnummer 2026/102/6

Preis: DM 3,70

Printed in Germany

Wir haben uns daran gewöhnt, in der Linie, die nördliches

ik, ek von südlichem ich, eck scheidet, die Südgrenze des Nieder-

deutschen zu sehen. Nach der auf Erhebungen von 1880 zu-

rückgehenden Sprachatlaskarte1 biegt sie, vom Eichsfeld kom-

mend, westlich Worbis nach Norden um, trifft zwischen Lauter-

berg und Sachsa auf den Harz, schlägt um Hohegeiß einen

Bogen und überquert dann in westöstlicher Richtung das

Gebirge südlich von Benneckenstein, Hasselfelde, Treseburg,

Gernrode, Opperode, Meisdorf, Ermsleben. An Aschersleben,

Staßfurt und Calbe vorbeiziehend, geht sie kurz oberhalb ihrer

Mündung über die Saale und läuft bis dicht vor Wittenberg

an der Elbe entlang. Ohne das Ergebnis der Sprachatlas-

aufnahme zu kennen, hatte 1882 HAUSHALTER in einem summa-

rischen Verfahren die Sprachgrenze zwischen Mittel- und

Niederdeutsch festzulegen versucht2. Er war im ganzen zum

gleichen Verlauf gekommen, nur in der Gegend von Aschers-

leben zog er sie ein paar Orte nördlicher, zeichnete da aber

auf seiner Karte ein kleines Gebiet ein, in dem das Nieder-

deutsche in den vorausgegangenen zwei, drei Jahrzehnten zu-

rückgedrängt war, in dem er es nur noch als veraltet, resthaft

feststellen konnte. Auf dem Harz ist die Grenze bis heute

unverändert geblieben, östlich von ihm sind die Städte Aschers-

leben, Staßfurt und Calbe ins ¿cA-Gebiet gezogen worden.

Seit TÜMPELS Untersuchungen von 1880 über „Die Mundarten

1 Wrecle, Mitzka, Martin, Deutscher Sprachatlas. Marburg 1926 ff., Karle 4.

2 Bruno Haushalter, Die Sprachgrenze zwischen Mittel- und Niederdeutsch

von Helemünden an der Werra bis Staßfurt an der Bode. Mitt. d. Yer. f.

Erdk. zu Halle. 1883, S. 31—51.

4 KARL BISCHOFF

des alten niedersächsischen Gebietes zwischen 1300 und 1500"1

gehört es zu den festen Einsichten der deutschen Sprach-

geschichte, daß das Niederdeutsche zwischen Harz und Saale

ursprünglich viel weiter nach Süden gereicht hat. Auf Grund

verhältnismäßig weniger Urkunden und Namensformen hatte

er geschlossen, daß es sich im 13. Jahrhundert bis an die Un-

strut und bis an den Südrand des Harzes erstreckte. Er hatte

nachdrücklich darauf hingewiesen, daß das Niederdeutsche in

diesem dem Niederdeutschen später verlorengegangenen Ge-

biet nicht bloß Urkunden- und Rechtssprache gewesen ist,

sondern daß es auch das Volk gesprochen hat. Was TÜMPEL

im Mansfeldischen aus den Urkunden ablas und für die mittel-

alterliche Volkssprache erschloß, das findet in HAUSHALTERS

Übergangsgebiet bei Aschersleben und in den kleinen Ver-

änderungen seit der Sprachatlasaufnahme seine Fortsetzung:

zwischen dem Niederdeutschen und dem Mitteldeutschen

herrscht keine Ruhe, die südlichen Formen, Wörter und Laute

gewinnen nach Norden hin an Boden.

Wenn man die ik/ich-JAme den Südrand des Niederdeutschen

begrenzen läßt, dann nimmt man als dessen Hauptmerkmal

die nichtdurchgeführte zweite Lautverschiebung. Für die

Frage der ehemaligen sprachlichen Zugehörigkeit unseres Ge-

bietes ist das zweifellos das ergiebigste Kriterium. Auch vor

dem Einsetzen der deutschen Urkundensprache vermag man

mit seiner Hilfe den deutschen Namen in den lateinischen

Diplomen des 14. bis 11. Jahrhunderts noch einige Aussagen

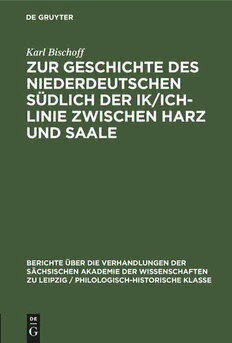

abzunötigen. Auf Abb. 1 sind Orts- und Flurnamen mit un-

verschobenem Konsonantenstand aus solchen Urkunden zu-

sammengetragen worden, die, soweit das mit Sicherheit oder

einiger Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, südlich

der heutigen ik/ich-Linie ausgefertigt sind. Magdeburger,

Halberstädter, Ilsenburger, Drübecker Urkunden z. B. sind

nicht einbezogen worden, weil bei ihnen die Möglichkeit be-

steht, daß die Schreiber, soweit sie Niederdeutsche waren,

1 PBB 7 (]880), 1—104.

Zur Geschichte ties Niederdeutschen 5

etwa Ortsnamen auf -dorf in solche auf -dorp umgesetzt haben

könnten. Das ist natürlich auch in den südlich der genannten

Grenze geschriebenen nicht ausgeschlossen, aber dann wären

eben hier schon niederdeutsche Schreiber in niederdeutschen

„Schreibstuben" am Werk gewesen.

Das ganze Mansfeldische ist bis hin zur Unstrut mit unver-

schobenen Ortsnamen übersät: Walbike, Koningeswik, Krc-

vetenvelt, Helpede, Rodenscerenbeke, Eilwardestorp, Reynsdorp

usw. Auch wenn hier nur das Urkundenbuch der Klöster der

Grafschaft Mansfeld ausgewertet ist1, genügt das Ergebnis,

um TÜMPELS Feststellungen zu unterstreichen. Seine Süd-

grenze kann nun aber fürs 13. und 12. Jahrhundert erheblich

weiter nach Süden, über die Unstrut und die Helme hinaus,

zurückgeschoben werden.2 Urkunden der Grafen von Hohn-

stein und der Grafen von Klettenberg aus dem 13. Jahrhundert

nennen in der Gegend von Walkenried die Flurnamen Himel-

rike, Ekeneberg, Cranekestein (14. Jahrh.), Cranekesbürne und

die südlich von Walkenried gelegenen Orte Elrike 'Ellrich',

Saswerp 'Sachswerfen', Urbeke 'Urbach', Leynbeke 'Leimbach',

Gersbeke 'Görsbach', südlich der Helme (wüst) Fladekendorp,

Merbeke 'Mörbach', die Grafen von Kirchberg heißen de Kirk-

berch, Kercberg, Kercberch2. Da es sich in den Diplomen um

1 Bearbeitet von Max Krühne. Halle 1888.

2 Auf der Karte ist immer nur e i n Namensbeleg aus einem bestimmten

Jahr eingetragen. Die folgenden Anmerkungen geben einige weitere, streben

aber keine Vollständigkeit an. Ein systematisches Suchen wird die Dichte

auf der Abbildung sicherlich verstärken können. — silvae, quae vocatur Jaget-

hus et terminis, quorum nomwa sunt haec Ekeneberg, Bogestal, Himelrike,

Sassenberg . . . 1242, Vergleich der Grafen von Klettenberg mit Walkenried.

Or. Die Urkunden des Stifts Walkenried. In: Urkundenbuch des hist. Ver.

f. Niedersachsen II. III. Hannover 1852 (abgek. UB. Walk.). Nr. 236. —

sub scopulis Cranekestein 1322. Grafen von Hohnstein f. Walkenried. Or.,

ebd. 803. — Cranekesbürne 1233, Urk. Grafen von Hohnstein, Or., ebd. 186

(Reg.). — in oppido nostro Elreke 1229, Urk. Graf von Klettenberg, C.'op.

Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae.

Jena 1896 ff. 3, 69. Zeuge Henricus de Elrike 1229. Nordhäuser Urk. Or.,

UB. Walk. 164 (Reg.); 1236, Nordhäuser Urk. Or., ebd. 206 (Reg.). Hart-

6 KARI BISCHOFF

Verkäufe, Überlassungen, Vergleiche zugunsten der Walken-

rieder Mönche handelt, könnte man vielleicht bei allen Ur-

kunden Empfängerausfertigungen vermuten und die unter-

schobenen Formen der Namen auf die Rechnung der Walken-

rieder setzen. Sie sagten dann wenigstens für die südlicheren

Orte selber nichts aus. Das gilt auch für gelegentliche Nen-

nungen in Urkunden des Grafen von Beichlingen, des Land-

grafen von Thüringen und des Stifts Jechaburg. Immerhin

gibt es auch in Nordhausen Bürger, die de Elrike genannt

werden, und der Graf von Hohnstein hat in einer hohnstei-

nische Familienangelegenheiten behandelnden Urkunde Sas-

werpen und Wigradisdorp 'Wiegersdorf'1. Den Bericht zweier

Grafen von Klettenberg, in dem sie mitteilen, was sie als

Augenzeugen und durch Erkundigungen über bestimmte Be-

sitzverhältnisse erfahren haben, in dem gesagt wird, daß

Bertoldus . . . incendit Vladekendorp, in dem bona in Merbeke,

in Gersbeke, in Boykendorp 'Peukendorf' b. Ebeleben erwähnt

werden, wird man hinsichtlich der Namen schon eher für die

•wictis de Ulrike, Bürger in Nordhausen, 1301. Or., ebd. 606 (Reg.), villa

Elrike 1256, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 317 (Reg.). Heriwicus de

Elreke, Nordhausen 1303, Or., ebd. 623 (Reg.). — in Saswerp 1235, in pla-

cito provinciali Clettenberch, Or., ebd. 200 (Reg.); in Saxwerpe 1237, Urk.

Grafen von Klettenberg, Or., ebd. 216 (Reg.); in Saswerpe 1279, Urk. Graf

von Klettenberg, Or., ebd. 454 (Reg.). — Z. Conradus de Leynbeke 1254, Urk.

Grafen von Klettenberg, Or., ebd. 304 (Reg.). — in Urbcke 1206, Urk. Jecha-

burg/Walkenried, Or., ebd. 59 (Reg.), 1217 Urk. Graf von Hohnstein, Or.,

ebd. 100 (Reg.), 1313 Urk. Nordhausen, Or., ebd. 741 (Reg.). — Z. lieinoldus

de Gersbeke 1232, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 181 (Reg.); in Gersbeke

1246, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 251, 1327 Urk. Grafen von Hohn-

stein, Or., ebd. 845 (Reg.). — Fladekendorp 1229, Urk. Graf von Klettenbeiy,

Or., ebd. 165 (Reg.), 1251 Urk. Grafen von Klettenberg, Or., ebd. 277 (Reg.).

— Merbeke 1231, Urk. Graf von Beichlingen, Or., ebd. 178. — Gosmants de

Kit ober ch 1209, Urk. Graf von Klettenberg, Or., ebd. 72; Z. eomes Heinricus

de Kercberg 1229, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 163 (Reg.); Z. comes

Heinricus de Kirkberch 1234, Urk. Landgraf von Thüringen für Klo. Walken-

ried, Or., ebd. 193; H. comes de Kirkberg 1242, Urk. Grafen von Klettenberg,

Or., ebd. 236.

1 ca. 1240. Or., Dobenecker 3, 940 (Reg.).

/IS

ÛERNRODE

o

BENNECKENSTEM

HARZOÛ ERODE

DUDERSTADT

o

tKukberch 1234

• Yekaburg 1196

"Biscopesholt 126 5

i Boykendorp '239

Heker,

1264

BEICHLINÛEN

o vogetsco

? munse 1233 1 Bassendorp

• / 1264 • %Eyc>

MÜH IHAUSEN

1242 i" Cranicàurne /

' Jheodericus Leimenchth

• de Vichbeke 1234

Ekenstete 1231

»Bacsteden H44

o

WEM

Abb. 1

o/ERBST

ik 0

AKEN

ich

ASCHERSLEBEN

o

Walbike

Welpzholt . Misselendorp

* Adendhorp

)Koningeswik

Bunstorp »Ostdagestorp

• Bennendhorp

eippoldestorp • .Rystorp

Krevetenv't 'tercendorp

» Helpede

(o HALLE

•Karlestorp

Amelunckestorp

Mf Sìdikenbische • 'Rodenscerenbeke Bossendorp

Einestorp *

Gotistorp

• Nyendorp

*Asendorp

EHwardestorp

YPeflede

. Hemennighestorp L EIPZIO

» Heygendorp o

Oherrendorp

•v r Reynsdorp

Hekendorp

1264 •

Me inrichesdorp

ÙEN 1*64

o VGqetscot 1231

dorp

• x Eyckenberg 1264

Wincendorp

1206 o '

NAUMBURG

KLOSTER • Mìrtendorp

ke /¿M PFORTE /209

. Rurbeke 1250 tKaskeriken

eden /«< 1250

•Hugestorp

Suauirstorp tm Mascettorp 976

o /Börsen dorp ALTENBURQ o

WEIMAR 1206 Aldenkirkin tHO

Arnoidesdorp

1266

Hermesdorp I25b

• Craftestorp 1256

Abb. 1.