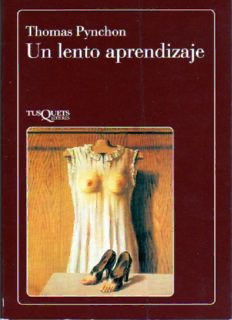

Table Of ContentThomas Pynchon

UN LENTO APRENDIZAJE

Traducción de Jordi Fibla

Tusquets Editores

Titulo original: Slow Learner

Primeras publicaciones de los relatos: «The Small Rain» (Lluvia ligera), Cornell Writer, marzo de 1959;

«Low-lands» (Tierras bajas), New World Whitting, n.° 16, marzo de 1960; «Entropy» (Entropía), Kenyon

Reviere, primavera de 1960; «Under the Rose» (Bajo la rosa), The Noble Savege, n.° 3, mayo de 1961; «The

Secret Integration» (La integración secreta), The Saturday Evening Post, diciembre de 1964.

1ª edición: Junio 1992

© De la traducción: Jordi Fibla, 1992

Diseño de la colección y de la cubierta: MBM

Reservados todos los derechos de esta edición para Tusquets Editores, S.A.

Iradier, 24, bajos - 08017 Barcelona ISBN: 84-7223-489-4

Depósito legal: B. 12.463-1992

Introducción

Lluvia ligera

Tierras bajas

Entropía

Bajo la rosa

La integración secreta

Introducción

Si no recuerdo mal, escribí estos relatos entre 1958 y 1964, cuatro de

ellos cuando estudiaba en la universidad. El quinto, «La integración secreta», de

1964, es más un producto de oficial que de aprendiz. Tal vez el lector ya sepa

hasta qué punto leer cualquier cosa escrita hace veinte años, incluso cheques

cancelados, puede suponer un golpe para el ego de uno. Mi reacción al leer

estos relatos fue exclamar: «¡Dios mío!», al tiempo que experimentaba unos

síntomas físicos en los que prefiero no insistir. Mi segundo pensamiento fue el

de volver a escribirlos de cabo a rabo. Ambos impulsos cedieron a uno de esos

estados de serenidad propios de la mediana edad, y ahora creo que he llegado

a ver con claridad cómo era el joven escritor de entonces y a entenderme con

él. Por otro lado, si gracias a una tecnología aún por inventar me topara hoy con

él, ¿estaría dispuesto sin recelos a prestarle dinero o siquiera a ir calle abajo

con él para tomar una cerveza y charlar de los viejos tiempos?

Justo es que advierta incluso a los lectores más amablemente dispuestos

hacia mí, que encontrarán aquí algunos pasajes muy pesados, a la vez juveniles

y delincuentes. Al mismo tiempo, mi mayor esperanza es que, por pretenciosos,

bobos e imprudentes que resulten de vez en cuando, estos relatos sigan siendo

útiles con sus defectos intactos, ilustrativos de los problemas característicos a

los que se enfrenta el escritor principiante, a la vez que previenen contra ciertas

prácticas que probablemente los escritores más jóvenes prefieran evitar.

Mi primer relato publicado se titulaba Lluvia ligera. Un amigo que había

pasado en el ejército los mismos dos años que yo en la marina me proporcionó

los detalles. El huracán ocurrió realmente, y el destacamento del Servicio de

Transmisiones de mi amigo tenía la misión descrita en el relato. La mayor parte

de cuanto me desagrada de mi manera de escribir está aquí presente, tanto en

embrión como en formas más avanzadas. Para empezar, no reconocí que el

problema del personaje principal fuera lo bastante real e interesante para

generar por sí mismo un relato. Al parecer, me creí en la obligación de

revestirlo con un baño de imágenes de lluvia y referencias a La tierra baldía y

Adiós a las armas. Me guiaba por el lema «hazlo literario», un mal consejo que

yo mismo me di.

No menos embarazoso es descubrir el mal oído que estropea buena parte

del diálogo, sobre todo hacia el final. Lo mejor que podría decir de mi

percepción de los acentos regionales en aquel entonces es que era primitiva.

Había observado que las voces de los militares se homogeneizaban en una sola

voz de la nación norteamericana. Al cabo de poco tiempo, los chicos italianos

de Nueva York empezaban a sonar como sureños y los marineros de Georgia

regresaban de permiso quejándose de que nadie les entendía porque hablaban

como yanquis. Como soy del norte, lo que oía como «acento meridional» era,

en realidad, ese acento militar uniforme y poco más. Imaginaba que había oído

pronunciar a civiles oo por ow en las tierras bajas costeras de Virginia, pero no

sabía que en distintas zonas del sur real o civil, incluso en diferentes partes de

Virginia, la gente hablaba con una amplia gama de acentos muy distintos. Es un

error que también se observa en algunas películas de la época. Mi problema

concreto en la escena de la cantina es que, para empezar, no sólo hay una chica

de Louisiana que habla con diptongos de las tierras bajas captados de manera

imperfecta, sino, lo que es peor, insisto en convertir eso en un elemento de la

trama: es algo que importa a Levine y, en consecuencia, afecta a lo que sucede

en el relato. Mi error consiste en tratar de pavonearme de mi oído antes de

tenerlo.

Lo más grave y preocupante es la manera defectuosa en que el narrador,

casi yo mismo, aunque no del todo, trata el tema de la muerte en el quid del

relato. Cuando hablamos de «seriedad» en la ficción, en última instancia nos

referimos a una actitud hacia la muerte: por ejemplo, cómo pueden actuar los

personajes en su presencia o cómo la tratan cuando no es tan inminente. Es

algo que todo el mundo sabe, pero que no se suele mencionar a los escritores

jóvenes, tal vez debido a la impresión generalizada de que dar tales consejos a

la edad del aprendizaje es desperdiciar el esfuerzo. (Sospecho que una de las

razones de que la fantasía y la ciencia ficción atraigan tanto a los lectores

jóvenes es la de que, cuando el espacio y el tiempo han sido alterados para

permitir que los personajes viajen con facilidad a cualquier parte a través del

continuo y escapar así a los peligros físicos y la inexorabilidad del tiempo, la

condición de mortales apenas constituye un problema.)

La forma en que los personajes de Lluvia ligera abordan la muerte es

todavía propia de adolescentes. Se evaden trasnochando y buscando

eufemismos. Cuando mencionan la muerte, procuran servirse de bromas. Lo

peor de todo es que la acoplan al sexo. El lector observará que, hacia el final del

relato, parece tener lugar algún tipo de encuentro sexual, aunque no podría

inferirlo del texto. De improviso, el lenguaje se vuelve demasiado extravagante.

Es posible que esto no se debiera tan sólo al nerviosismo adolescente que me

producía el sexo, pues, bien mirado, probablemente existía un nerviosismo

generalizado en toda la subcultura de la población universitaria, una tendencia

a la autocensura. Era también la época de Aullido, Lolita y Trópico de Cáncer, y

todos los excesos en la aplicación de la ley provocados por tales obras. Incluso

la pornografía blanda asequible en aquellos días llegaba a extremos de

simbolismo absurdo para evitar la descripción del sexo. Hoy todo esto parece

un asunto zanjado, pero en aquel entonces era una represión que

experimentaban los escritores.

Creo que el interés actual del relato no estriba tanto en lo rebuscado y la

puerilidad de la actitud como en la manera de abordar las clases sociales. Al

margen de la utilidad que tenga el servicio militar en tiempo de paz, lo cierto es

que puede proporcionar una introducción excelente a la estructura de la

sociedad en general. Resulta evidente, incluso a una mentalidad juvenil, que las

divisiones a menudo no reconocidas en la vida civil encuentran una expresión

clara e inmediata entre «oficiales» y «hombres». Uno hace el sorprendente

descubrimiento de que los adultos con educación universitaria que van por ahí

enfundados en un uniforme caqui con insignias y cargados de pesadas

responsabilidades, en realidad pueden ser idiotas, y que los oficiales de clase

obrera, aunque en teoría capaces de cometer estupideces, son más proclives a

mostrar competencia, valor, humanidad, sagacidad y otras virtudes que las

clases educadas consideran como propias. El conflicto de «Culón» Levine en

este relato, aunque modelado literariamente, consiste en la adjudicación de sus

lealtades. En los años cincuenta yo era un estudiante apolítico y no me daba

cuenta de ello, pero, con la perspectiva del tiempo, creo que estaba resolviendo

un problema al que la mayoría de los escritores tenemos que enfrentarnos.

En el nivel más sencillo, ese dilema tenía que ver con el lenguaje. Desde

diversas direcciones —Kerouac y los escritores de la generación beat, la dicción

de Saul Bellow en Las aventuras de Augie March, voces que empezaban a sonar

como las de Herbert Gold y Philip Roth— nos animaban a ver que por lo menos

se permitía la coexistencia en la narrativa de dos clases muy distintas de inglés.

¡Permitido! ¡Realmente era correcto escribir de esa manera! ¿Quién sabía

hacerlo? El efecto era excitante, liberador, muy positivo. No se trataba de elegir

forzosamente entre una u otra cosa, sino de una ampliación de las

posibilidades. No creo que, conscientemente, buscásemos a tientas alguna

síntesis, aunque quizá deberíamos haberlo hecho. El éxito que la «nueva

izquierda» tuvo más adelante, en la década de los sesenta, quedaría limitado

por el fracaso de la unión política de estudiantes y trabajadores. Uno de los

motivos de ese fracaso fue la presencia de invisibles campos de fuerza clasista

en el camino de la comunicación entre ambos grupos.

A ese conflicto le ocurrió como a todo lo demás en aquellos días: le

pusieron sordina. En su versión literaria adoptó la forma de narrativa

tradicional contra narrativa beat. Aunque estaba muy alejado de nosotros, uno

de los centros de acción de que teníamos continua noticia se hallaba en la

Universidad de Chicago. Por ejemplo, existía una Escuela de Chicago de crítica

literaria que gozaba de la atención y el respeto de mucha gente. Al mismo

tiempo, se había producido una reorganización completa de la Chicago Review,

que dio origen a la revista Big Table, de orientación beat. «Lo que ocurrió en

Chicago» llegó a ser una taquigrafía para expresar alguna amenaza subversiva

inimaginable. Hubo muchas otras disputas similares. Contra el innegable poder

de la tradición, nos atraían los señuelos centrífugos, como el ensayo de Norman

Mailer «El negro blanco», el considerable surtido de discos de jazz y un libro

que aún sigo considerando una de las grandes novelas norteamericanas: En el

camino, de Jack Kerouac.

Un efecto colateral, por lo menos para mí, fue el de la obra de Helen

Waddell, The Wandering Scholars [Los literatos errantes] reeditado en los

primeros años cincuenta, un relato sobre los jóvenes poetas que, en la Edad

Media, abandonaron los monasterios en gran número y recorrieron los caminos

de Europa, celebrando con sus canciones la esfera de acción más amplia que la

vida ofrecía fuera de sus muros académicos. Dado el entorno universitario de la

época, no resultaba difícil ver los paralelos. No es que la vida universitaria fuese

exactamente insípida, pero gracias a los datos sobre la vida vulgar alternativa

que iban filtrándose insidiosamente a través de la hiedra del campus, habíamos

empezado a percibir el rumor de aquel otro mundo fuera del recinto

académico. Algunos no pudimos resistir la tentación de salir a ver lo que estaba

ocurriendo, y bastantes regresamos con noticias de primera mano para incitar a

otros compañeros a que lo intentaran también: fueron los prolegómenos de las

deserciones estudiantiles en masa de los años sesenta.

Mi relación con el movimiento beat sólo fue tangencial. Al igual que otros

jóvenes pasaba mucho tiempo en los clubs de jazz, haciendo durar la

consumición mínima de un par de cervezas. Por la noche me ponía gafas de sol

con montura de carey y asistía a fiestas en buhardillas, donde las chicas

llevaban raros atuendos. Me divertían enormemente todas las formas de

humor estimuladas por la marihuana, aunque en aquel entonces la

conversación estaba en relación inversa con la disponibilidad de esa útil

sustancia. En 1956, hallándome en Norfolk, Virginia, entré en una librería y

descubrí el primer número de la Evergreen Review, que entonces era uno de los

primeros foros de la sensibilidad beat. Aquello me abrió los ojos. En aquella

época estaba enrolado en la marina, pero ya conocía muchachos que, sentados

en corro en la cubierta, cantaban perfectamente fragmentos de aquellas

primeras canciones de rock'n'roll, tocaban bongos y saxófonos y sintieron un

auténtico pesar por la muerte de Bird y, más adelante, la de Clifford Brown.

Cuando regresé a la universidad, encontré al personal académico sumamente

alarmado por la portada de la Evergreen Review, y no digamos por su

contenido. Parecía como si la actitud de ciertos literatos hacia la generación

beat fuese la misma que la de algunos oficiales de mi barco hacia Elvis Presley,

los cuales abordaban a los marineros que parecían capacitados para informar,

porque, por ejemplo, se peinaban como Elvis Presley, preguntándoles

inquietos: «¿Cuál es su mensaje? ¿Qué quiere?».

Estábamos en un punto de transición, un extraño periodo de tiempo

cultural posterior a la generación beat, y nuestras lealtades estaban divididas.

Lo mismo que el bop y el rock'n'roll eran con respecto al swing y al pop de

posguerra, así era esa nueva manera de escribir con respecto a la tradición

moderna más establecida a cuya influencia estábamos expuestos en la

universidad. Por desgracia, no teníamos otras alternativas de primer orden.

Eramos espectadores: el desfile había pasado y ya lo recibíamos todo de

segunda mano, éramos consumidores de lo que los medios de comunicación de

la época nos suministraban. Eso no nos impidió adoptar posturas y accesorios

beat y, finalmente, como postbeats reconocimos mejor lo que, al fin y al cabo,

era la razonable y decente afirmación de lo que todos queríamos creer acerca

de los valores norteamericanos. Cuando, diez años después, reaparecieron los

hippies, durante algún tiempo, por lo menos, tuvimos una sensación de

nostalgia y reivindicación. Los profetas beat habían resucitado, la gente

empezaba a hacer improvisaciones de jazz con guitarras eléctricas y la sabiduría

oriental volvía a estar de moda. Era lo mismo, sólo que diferente.

Sin embargo, hubo también un lado negativo, y es que ambas formas del

movimiento hicieron demasiado hincapié en la juventud, incluida la variedad

eterna. Por entonces, claro está, yo había dejado atrás la primera juventud,

pero menciono de nuevo el aspecto de la puerilidad porque, junto con unas

actitudes de imperfecto desarrollo hacia el sexo y la muerte, también podemos

observar la facilidad con que algunos de mis valores adolescentes podían

colarse furtivamente y causar estragos en un personaje por lo demás amable.

Tal es el desdichado caso de Dennis Flange en Tierras bajas, que en cierto modo

es más un esbozo de personaje que un relato. El bueno de Dennis no «crece»

gran cosa en su transcurso, permanece estático, sus fantasías llegan a ser

embarazosamente vividas, y eso viene a ser todo lo que ocurre. Tal vez he

conseguido una brillante concentración, pero no he resuelto ningún problema

y, por lo tanto, no hay mucho movimiento ni vida.

Hoy no es ningún secreto, sobre todo para las mujeres, que muchos

varones norteamericanos, incluso los de mediana edad, que visten trajes

formales y conservan su empleo, en realidad, y por increíble que parezca,

siguen siendo interiormente unos chiquillos. Flange pertenece a esa clase de

personajes, aunque cuando escribí este relato me pareció que era más bien un

caradura. Quiere tener hijos por motivos que no están claros, pero no al precio

de llevar una vida auténtica compartida con una mujer adulta. Su solución a

este problema es Nerissa, una mujer con el tamaño y el comportamiento de

una niña. No lo recuerdo a ciencia cierta pero, al parecer, me propuse dejar en

un terreno ambiguo si esa mujer es o no una criatura de las fantasías de Dennis.

Sería fácil decir que el problema de Dennis era el mío propio y que se lo cargaba

a él. Todo es posible... pero el problema podría haber sido más general. En

aquella época no tenía ninguna experiencia directa del matrimonio ni de la

paternidad y tal vez recogía actitudes masculinas que entonces estaban en el

aire y, más concretamente, en las páginas de las revistas para hombres, Playboy

en particular. No creo que esa revista fuese tan sólo la proyección de los valores

personales de su editor. Si los hombres americanos no hubieran compartido

ampliamente tales valores, Playboy habría fracasado enseguida y desaparecido

de la escena.

Curiosamente, no me había propuesto convertir a Dennis en el eje del

relato, sino hacerle actuar como contrapunto serio del chistoso «Cerdo»

Bodine. La contrafigura en la vida real de ese indeseable marinero era mi

verdadero punto de partida. Había oído la anécdota de la luna de miel cuando

estaba en la marina, de labios de un camarada artillero. Teníamos servicio de

vigilancia en Portsmouth, Virginia, nuestra ronda se limitaba al desolado

perímetro de un astillero —vallas de cadenas, ramales de ferrocarril— y la

noche era de una frialdad inhóspita, sin marineros de conducta reprobable a los

que pudiéramos leer la cartilla. Así pues, mi compañero, como miembro