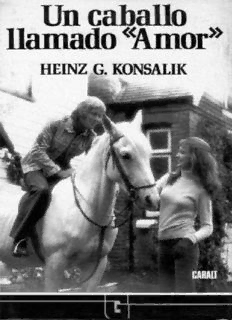

Table Of ContentUn caballo llamado Amor

Sobrecubierta

None

Tags: General Interest

Un caballo llamado Amor

Sobrecubierta

None

Tags: General Interest

Un caballo llamado Amor

Sobrecubierta

None

Tags: General Interest

Un caballo llamado Amor

Heinz G. Konsalik

Capítulo 1: Han llegado los gitanos…

Ardían las hogueras del campamento, los leños crepitaban entre las llamas, el

viento empujaba las chispas hacia el cielo nocturno, y se olía a carne asada, a

ropas empapadas de sudor y a romántica aventura.

Los gitanos habían llegado al pueblo. Iban en diez coches grandes y

relucientes provistos de remolques, espaciosos como pequeños bungalows.

Pasaron lentamente una mañana por la tranquila calle mayor de Barsfeld,

asombrando a los niños y despertando el recelo de las aldeanas, que en seguida

retiraron del tendedero la ropa que habían puesto a secar.

Pero los gitanos no llegaron sin anunciarse. El día anterior había venido a

Barsfeld un «aposentador» con el encargo de pedir autorización para quedarse

dos días con su grupo y presentar un circo infantil.

«Tenemos un buen caballo», dijo el hombre de rizados cabellos negros y

rostro atezado por las inclemencias del tiempo. Llevaba un elegante traje hecho a

medida, zapatos italianos, una corbata francesa y un sombrero inglés. Hoy día

los gitanos ya no visten harapos, como en las antiguas operetas y películas… son

comerciantes, poseen un certificado de trabajo y pagan impuestos -a esto último

le conceden un valor especial. Así pues, el hombre de aspecto aventurero fue

colocando sus documentos sobre la mesa del alcalde de Barsfeld: pasaporte,

tarjeta de la Seguridad Social, certificado de trabajo como empresario de circo y

vendedor de tejidos, el aviso de cambio de domicilio ante las autoridades de

Ebbenrode, localidad situada a cuarenta kilómetros al norte de Barsfeld, e

incluso una carta del obispo de Paderborn, en la que éste declaraba que la

compañía de Zugan Kalman era una pequeña comunidad fiel a la doctrina de

Cristo.

Esto decidió la cuestión. El alcalde de Barsfeld asignó a los gitanos una

pradera propiedad del municipio, a orillas del río Bars, y ordenó al policía Jens

Bisterfeld que se ocupara del mantenimiento del orden.

Ahora ya estaban instalados -una caravana de coches y remolques caros. Una

demostración de habilidad comercial. «Parece una reunión de jefes de empresa»,

comentó el granjero Rumpfe, que rodeó el campamento de gitanos con su tractor

y fue el primero en dar la noticia a sus paisanos. «Os aseguro que tienen el

aspecto de gordos potentados. Sus trajes son como los del catálogo Neckermann

y las hogueras recuerdan las de la Edad Media.» Entonces, en voz baja y

guiñando los ojos, añadió: «Y vaya mujeres que tienen… cabellos negros y

ensortijados y… fuego en el trasero.» Soltó una risotada, se frotó las manos

contra el pantalón y bebió otro aguardiente. En la taberna del hotel El Roble, el

único de Barsfeld, cundió la excitación. Al fin y al cabo, ¿qué podía ofrecer

Barsfeld? Ubérrimos pastos, un ladrillar, un buen bosque, corzos y H.H.

H.H. era Horst Hartung, el personaje de Barsfeld, su único vínculo con el

ancho mundo, porque Hartung no sólo poseía una finca modelo, de extensión

regular, pero cuidada como si fuera una joya, una pequeña cría caballar y una

escuela de equitación, sino que también era un jinete de competición conocido

internacionalmente. Siempre que tenía lugar en alguna parte una carrera de

obstáculos y la televisión transmitía la lucha por saltar la altura de las vallas y

adelantarse unos segundos, todo Barsfeld se sentaba ante el televisor y observaba

con admiración a su conciudadano Horst Hartung. Si vencía, todos bebían a su

salud, si perdía, se le hacía objeto de despiadadas críticas. Como se ve, Barsfeld

podría estar en cualquier sitio; sus habitantes son como todo el mundo.

Esto era todo lo que podía ofrecer el pueblo. La vida interesante lo pasaba de

largo como un torrente lejano, la política terminaba en el concejo, y a excepción

de una muerte de vez en cuando había pocos cambios en la monotonía cotidiana.

Pero ahora habían llegado los gitanos. Bonitas mujeres de pelo negro,

hombres que parecían completamente libres e independientes; en cierto modo

daban la impresión de una caravana recién llegada de Oriente, Dispusieron sus

relucientes coches en forma de círculo-la gente de Barsfeld lo había visto hacer a

los carromatos del Lejano Oeste en las películas de la televisión. En los

remolques sonaba música de radio. Levantaron un pequeño toldo que recordaba

al de un circo, cuyo romanticismo nunca muere; cuatro caballos relinchaban

junto a unas estacas, el granjero Muckemann les llevó unas gavillas de paja y un

gran montón de heno y alargó inmediatamente la mano, recibiendo en seguida su

dinero. Cayó la tarde y se encendieron las hogueras, mientras los primeros

visitantes rodeaban el campamento, mirando fijamente a aquellos hombres

venidos de otro mundo.

Alrededor de las ocho -como anunciaban las octavillas repartidas por los

gitanos-comenzaba la primera función. El policía Bisterfeld examinó los

dispositivos de seguridad y se maravilló ante la combinación de circo y venta de

tejidos. Porque junto a la pista -una circunferencia de arena, suministrada por el

contratista de obras Vierbach al precio especial de 10 marcos la tonelada-se

levantaban estanterías repletas de ropa interior, delantales, blusas, pantalones de

pana, camisas, manteles, edredones, sábanas y alfombras.

–Son unos estafadores-susurró Bisterfeld al alcalde, que era el invitado de

honor-, pero no cabe duda de que lo hacen mejor que nadie. ¡Me apuesto lo que

sea a que en nuestro pueblo harán un negocio redondo!

La representación era mala. Siffa, una joven y hermosa gitana enfundada en

un maillot de punto, saltó del suelo a un caballo al trote y bajó de otro salto, se

arrodilló sobre el lomo del animal, estiró hacia el lado la pierna izquierda y

sonrió de modo tan cautivador que fue aplaudida como si hubiera realizado un

triple salto mortal. Entonces salió Zugan Kalman, el director de la compañía,

tragó fuego y lo escupió, se metió en la boca diez antorchas encendidas y con

ellas prendió un montón de papeles,

–Un viejo truco -dijo Bisterfeld a su alcalde-. Lo bueno sería tragar las

llamas y sacarlas por el trasero.

Los espectadores rieron y aplaudieron. Zugan hizo una reverencia y

recompensó al público repitiendo su número.

Después entraron en la pista los cuatro caballos, y por un marco todos los

que quisieron pudieron dar tres vueltas sobre la silla. Aunque en Barsfeld era

muy fácil montar, pues la mayoría de granjeros poseían caballos, la gente se

agolpó junto a la pista. Siffa, la temperamental belleza del sur, ayudaba a todos a

montar, y aquello bien valía un marco.

Inadvertido por los espectadores, Horst Hartung también había acudido al

campamento de gitanos durante la modesta representación. Llegó a caballo,

como siempre le veían, vistiendo pantalones claros, botas marrones y una

chaqueta a cuadros. Cubría sus cabellos castaños con una gorra deportiva. Se

apeó junto a la estantería de manteles y tiró la brida sobre la cabeza de su

caballo, que se quedó quieto, escarbando en la hierba con el casco delantero y

mirando luego con las orejas tiesas hacia las hogueras que crepitaban cerca del

circo.

Por la pista de arena trotaban los cuatro caballos, siempre en círculo, con las

cabezas bajas y ritmo regular. Zugan Kalman estaba en el centro, haciendo

restallar de vez en cuando el látigo y gritando: «Hoi! Hoi!» para enardecer los

ánimos. Estos gritos y restallidos hubieran debido desbocar a los caballos,

enloquecerlos. Pero no, seguían trotando mansamente, aunque a veces

levantaban la cabeza y les temblaban los ollares. Era el único signo de

temperamento.

Hartung se apoyó contra uno de los remolques y observó a los pobres

animales. Entendía tanto de caballos que en Barsfeld se afirmaba que si existía la

transmigración del alma, Horst Hartung debió haber sido caballo alguna vez. Su

yeguada era famosa y el mundo entero conocía sus dos caballos de salto. En el

vestíbulo de su casa centelleaban en vitrinas de varios metros de longitud los

trofeos que había ganado: copas, platos, medallas, figuras, una galería de plata y

oro. «Incluso piensa como un caballo -decían sus convecinos-. Por eso no se

casa. ¿Qué puede hacer una mujer con un hombre que relincha en la cama?»

Esto era realmente una exageración, pero una cosa sí era cierta: H. H. era el

soltero más empedernido entre Hamburgo y Münster. ¿La razón? No hablaba

nunca de ello. En el hotel se habían hecho tentativas de sonsacar a su jefe de

cuadra y confidente, Pedro Romanovski, pero éste, prusiano oriental, educado en

Berlín, se limitaba a mirar fijamente el vaso y murmurar: «No tengo idea…», y

encerrarse de nuevo en su mutismo. Pero algo se filtró: Horst Hartung había

estado prometido una vez, al parecer con una condesa, pero el gran amor había

tropezado con los caballos. Siempre de viaje, siempre competiciones, siempre

coleccionando copas y cosechando triunfos y fama. Esto era demasiado. Una

mujer quiere ser amada, no desea ver continuamente a su marido en la silla,

ciñendo coronas de laurel pero lejos de su cama. Desde entonces, H. H. no

rehuía a las mujeres, pero había rodeado su corazón de una armadura

impenetrable.

Esto era todo cuanto Romanovski revelara poco a poco en el curso de

numerosas visitas a la taberna del hotel. Pero aún queda mucho por contar acerca

de Pedro Romanovski.

Los caballos de los gitanos hicieron una pausa. Los jinetes, en su mayoría

adolescentes, echaron pie a tierra, y la hermosa y ardiente Siffa realizó otra

proeza: saltó sobre el lomo de una yegua alazana, de pelaje con reflejos dorados,

extendió ambos brazos y dio dos vueltas a la pista, saltando luego al suelo en un

alarde de agilidad.

Horst Hartung contemplaba la escena con los ojos semicerrados, pero no

miraba a la tentadora Siffa, que en el salto exhibió buena parte de sus firmes

senos, sino a la yegua de pelaje dorado.

Tenía la cabeza hermosa y bien proporcionada, los ojos grandes, marrones y

expresivos, una maravillosa curva de garganta en el trote, un paso armonioso y

seguro, muy poco común, y un cuarto trasero tan vigoroso que Hartung pensó:

«Podría volar por encima de los obstáculos como si para ella no hubiera ni

alturas ni longitudes.»

Se apartó del remolque con un movimiento brusco, fue hacia el toldo de la

cuadra y metió las manos en los bolsillos de sus pantalones de montar.

La yegua dorada ofreció la mejor representación. Se empinó, bailó por toda