Table Of ContentClaudio Paolucci

Umberto Eco

Tra Ordine e Avventura

© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano

Prima edizione digitale 2017

da prima edizione ne “I Narratori” marzo 2017

Ebook ISBN: 9788858826836

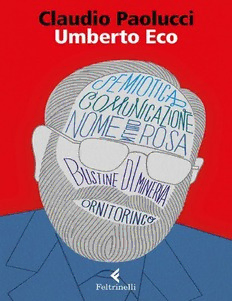

In copertina: illustrazione di Umberto Mischi.

Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

Dedico questo libro alla famiglia di Umberto Eco: a Renate, Carlotta e

Stefano, ma anche ad Anita, Emanuele e Pietro, che spero un giorno lo

possano leggere e percepire magari anche attraverso queste pagine quanto

straordinario sia stato il loro nonno.

Lo dedico anche a tutti i semiotici italiani, nessuno escluso, e solo per

questo ometto una lista che sarebbe troppo lunga e vertiginosa persino in un

libro dedicato a Umberto Eco. Nomino allora solo i colleghi e gli amici di

Bologna, che condividono con me l’onore e l’onere di un’eredità che è anche

e innanzitutto la loro: Giovanna Cosenza, Cristina Demaria, Riccardo

Fedriga, Anna Maria Lorusso, Costantino Marmo, Francesco Mazzucchelli,

Maria Pia Pozzato, Daniele Salerno e Patrizia Violi.

Ringrazio Mattia De Bernardis, che questo libro l’ha voluto e l’ha reso

possibile, e Patrizia Violi, che l’ha letto mentre lo scrivevo, sostituendo come

di consueto percezioni nitide ad alcune mie cecità.

Abbreviazioni dei testi di Umberto Eco

AB: Arte e bellezza nell’estetica medievale, Marzorati, Milano 1959 (seconda edizione,

Bompiani, Milano 1987).

AD: Autodizionario degli scrittori italiani, a cura di F. Piemontese, Leonardo, Milano 1990.

AI: Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1964.

AL: Dall’albero al labirinto, Bompiani, Milano 2007.

B: Baudolino, Bompiani, Milano 2000.

BM: La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1999.

BR: “Realismo negativo”, in M. De Caro e M. Ferraris, Bentornata realtà, Einaudi, Torino 2012.

CC: Il costume di casa, Bompiani, Milano 1973.

CFF: Che cosa fanno oggi i filosofi, Bompiani Milano 1982.

CN: Costruire il nemico e altri scritti occasionali, Bompiani, Milano 2011.

CP: Il cimitero di Praga, Bompiani, Milano 2010.

CT: Il codice Temesvar, Rovello, Milano 2005.

DA: La definizione dell’arte, Mursia, Milano 1968.

DM: Diario minimo, Bompiani, Milano 1963.

DPI: Dalla periferia dell’impero, Bompiani, Milano 1977.

EI: L’expérience des images, éditions, Bry-sur-Marne 2011.

FC: Le forme del contenuto, Bompiani, Milano 1971.

FSS: La filosofia e le sue storie, a cura di U. Eco e R. Fedriga, Laterza, Roma-Bari 2015.

IE: “A Response by Eco”, in C. Ross e R. Sibley, Illuminating Eco. On the Boundaries of

Interpretation, Ashgate Publishing Company, Burlington, 2004.

IGP L’isola del giorno prima, Bompiani, Milano 1994.

IS: Interpretazione e sovrainterpretazione, Bompiani, Milano 1992.

KO: Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano 1997.

LF: Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979.

LI: I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990.

LLP: “Autobiografia intellettuale”, Library of the Living Philosophers, Open Court, Chicago

2017.

LP: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Roma-Bari 1993.

NR: Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980.

NS: Nel nome del senso, Bompiani, Milano 2001.

NZ: Numero zero, Bompiani, Milano 2015.

OA: Opera aperta, Bompiani, Milano 1962.

PET: Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, Edizioni di Filosofia Torino 1956 (seconda

edizione, Bompiani, Milano 1970).

PF: Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano 1988.

PG: A passo di gambero, Bompiani, Milano 2006.

PJ: Le poetiche di Joyce. Dalla Summa al Finnegans Wake, Bompiani, Milano 1966.

PNR: “Postille a Il nome della rosa”, in “Alfabeta”, 1983.

PSA: Pape Satàn Aleppe, La nave di Teseo, Milano 2016.

QSC: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano 2003.

RL: La misteriosa fiamma della regina Loana, Bompiani, Milano 2004.

SA: La struttura assente, Bompiani, Milano 1968.

SAD: Sette anni di desiderio, Bompiani, Milano 1983.

SB: Storia della bellezza, Bompiani, Milano 2004.

SBR: Storia della bruttezza, Bompiani, Milano 2007.

SDM: Il secondo diario minimo, Bompiani, Milano 1992.

SFL: Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino 1984.

SL: Sulla letteratura, Bompiani, Milano 2002.

SM: Il superuomo di massa, Bompiani, Milano 1976.

SP: Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1994.

SPM: Scritti sul pensiero medievale, Bompiani, Milano 2012.

SS: Sugli specchi e altri saggi, Bompiani, Milano 1985.

ST: Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, Bompiani, Milano 1983.

STL: Storia dei luoghi e delle terre leggendarie, Bompiani, Milano 2013.

TL: Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Milano 1977 (se conda edizione, con nuova

introduzione, 1985).

TSG: Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975.

VL: Vertigine della lista, Bompiani, Milano 2009.

Prologo

Voglio partire da una delle ultime volte in cui l’ho visto. Sicuramente

l’ultima in cui abbiamo avuto una lunga conversazione teorica sulla sua

autobiografia intellettuale e su un saggio che avevo scritto su di lui, che ho

ripreso in altra forma e allargato nell’ultimo capitolo di questo libro. Era il

periodo delle celebrazioni in occasione dei cento anni dalla nascita di Roland

Barthes, che di Eco era stato amico carissimo. Eco mi diceva come proprio

Barthes fosse stato l’ispiratore, con i suoi Miti d’oggi, di quella vera e propria

rivoluzione culturale che è consistita nell’analizzare con concetti e strumenti

della cultura “alta” oggetti e temi della cultura “pop” (o “di massa”, come si

diceva una volta). Ovviamente Eco stesso ne era stato profondamente

influenzato. Basta leggere l’introduzione alle nuove edizioni di Apocalittici e

integrati per rendersi conto non solo di come questo gesto barthesiano sia

stato capace di cambiare radicalmente l’accademia e il modo di fare cultura,

ma anche di come, all’epoca, tutto ciò venisse percepito come un vero e

proprio scandalo. Non a caso l’accademia si era rivoltata con grande violenza

(AI: V-XV). Ora però, sessant’anni dopo, ci dicevamo che questo modo di

fare è ormai diventato norma e un gesto che è stato rivoluzionario allora è

oggi del tutto ordinario, tanto che forse si sente l’esigenza di un ritorno delle

scienze umane alla così detta “cultura alta”. Lo diceva molto bene Lucio

Spaziante in un recente convegno dell’Associazione Italiana di Studi

Semiotici: “Il pop è ormai ampiamente sdoganato, è l’università che

dobbiamo sdoganare!”. Se mi si passa il paragone, è come se oggi qualcuno

di noi continuasse quotidianamente a esporre l’orinatoio di Duchamp nei

musei e pretendesse di essere moderno.

Quando glielo feci, questo paragone a Eco piacque moltissimo e, colto da

uno di quei momenti di entusiasmo che alle volte aveva, mi disse, ridendo,

che dovevo assolutamente scrivere un articolo intitolato Occorre rimettere gli

orinatoi negli autogrill, e che lui l’avrebbe fatto uscire su Repubblica. Non lo

feci, ovviamente, ma, negli ultimi tempi, Eco era certamente infastidito dal

fatto che persone di cultura universitaria non solo non conoscevano Berio o

Godard, ma non sapevano nemmeno che Mussolini e Hitler non si sarebbero

mai potuti incontrare nel 1964, o che a una persona di cinquant’anni che non

conosci devi dare del “lei”.1 Era già malato e forse ha ragione Maurizio

Ferraris nel dire che la famosa frase sugli imbecilli era un primo prendere

commiato da questo mondo nell’unico modo possibile per lui, che aveva

avuto una vita meravigliosa: pensare che tutto attorno c’erano soltanto dei

coglioni. Lo aveva esplicitamente teorizzato in una famosa Bustina di

Minerva:

Recentemente un discepolo pensoso (tale Critone) mi ha chiesto: “Maestro, come si può bene

appressarsi alla morte?”. Ho risposto che l’unico modo di prepararsi alla morte è convincersi che

tutti gli altri siano dei coglioni.

Allo stupore di Critone ho chiarito. “Vedi,” gli ho detto, “come puoi appressarti alla morte,

anche se sei credente, se pensi che mentre tu muori giovani desiderabilissimi di ambo i sessi danzano

in discoteca divertendosi oltre misura, illuminati scienziati violano gli ultimi misteri del cosmo,

politici incorruttibili stanno creando una società migliore, giornali e televisioni sono intesi solo a

dare notizie rilevanti, imprenditori responsabili si preoccupano che i loro prodotti non degradino

l’ambiente e si ingegnano a restaurare una natura fatta di ruscelli potabili, declivi boscosi, cieli tersi

e sereni protetti da un provvido ozono, nuvole soffici che stillano di nuovo piogge dolcissime? Il

pensiero che, mentre tutte queste cose meravigliose accadono, tu te ne vai, sarebbe insopportabile.

“Ma cerca soltanto di pensare che, al momento in cui avverti che stai lasciando questa valle, tu

abbia la certezza immarcescibile che il mondo (sei miliardi di esseri umani) sia pieno di coglioni,

che coglioni siano quelli che stanno danzando in discoteca, coglioni gli scienziati che credono di

aver risolto i misteri del cosmo, coglioni i politici che propongono la panacea per i nostri mali,

coglioni coloro che riempiono pagine e pagine di insulsi pettegolezzi marginali, coglioni i produttori

suicidi che distruggono il pianeta. Non saresti in quel momento felice, sollevato, soddisfatto di

abbandonare questa valle di coglioni?”

[…] Quindi la grande arte consiste nello studiare poco per volta il pensiero universale, scrutare le

vicende del costume, monitorare giorno per giorno i mass-media, le affermazioni degli artisti sicuri

di sé, gli apoftegmi dei politici a ruota libera, i filosofemi dei critici apocalittici, gli aforismi degli

eroi carismatici, studiando le teorie, le proposte, gli appelli, le immagini, le apparizioni. Solo allora,

alla fine, avrai la travolgente rivelazione che tutti sono coglioni. A quel punto sarai pronto

all’incontro con la morte.

Sino alla fine dovrai resistere a questa insostenibile rivelazione, ti ostinerai a pensare che

qualcuno dica cose sensate, che quel libro sia migliore di altri, che quel capopopolo voglia davvero il

bene comune.

È naturale, è umano, è proprio della nostra specie rifiutare la persuasione che gli altri siano tutti

indistintamente coglioni, altrimenti perché varrebbe la pena di vivere? Ma quando, alla fine, saprai,

avrai compreso perché vale la pena (anzi, è splendido) morire. (BM: 343-345)

Ci fu tanto clamore per quella frase sul web e gli imbecilli. Ma chi lo

conosceva sapeva cosa stava succedendo e, forse, sapeva anche che si stava

soltanto preparando. E chissà se quella sua proposta di scrivere un articolo

sulla fondamentale esigenza di rimettere gli orinatoi negli autogrill era un

modo per cominciare a pensare che anche quel suo allievo che gli voleva così

bene – perché lui lo sapeva che gli volevo un bene infinito – in fondo era un

imbecille.

Questo libro vuole essere testimonianza di questo bene per il mio

maestro. Spero che il lettore lo percepisca e che percepisca anche la fortuna

che ho avuto ad assistere a una storia intellettuale straordinaria e, per un

piccolissimo pezzo, anche a condividerla.

Per entrare in questa storia, chiedo soltanto un piccolo sforzo iniziale,

corrispondente all’introduzione: dopo le prime ripidità molte cose si

alleggeriranno, almeno fino alla metà dell’ultimo capitolo, dove c’è forse il

lascito più importante che mi pare di aver individuato nell’eredità teorica di

Umberto Eco e che non riesco proprio a illustrare senza qualche semplice

tecnicismo semiotico-filosofico.

Chiediamoci allora innanzitutto chi era Umberto Eco.

Note

1 Cfr. U. Eco, Tu, Lei, la memoria e l’insulto, lezione magistrale al “Festival della comunicazione”

di Camogli, 10-13 settembre 2015. Su questi temi, si veda anche BM: 325-326 e PSA: 73-75.

Introduzione

Un enciclopedista joyceano, che “ha passato tutta la sua vita con Milo

Temesvar” (AI: 365-369; NR: 11-5; CT),1 sostiene – “forse mendacemente” –

che in quello che ha scritto “di suo non vi è una sola parola” (NR: 11-15) e

che in fondo quello che ha fatto è stato imitare “la lezione di Borges” (SL:

128-146), attirandosi così molte delle critiche che sono venute dopo: che in

fondo tutto era già stato detto, che l’enciclopedista “non è un code breaker”,

che “non ha realizzato delle innovazioni teoriche salienti”,2 che “non ha alcun

tipo di talento letterario”3 e che in fondo era già tutto in Pareyson, Joyce,

Borges, Peirce. E tuttavia non era difficile scorgere degli elementi di

originalità, dal momento che, in una sua opera fondamentale (TSG: 14),

l’enciclopedista annunciava che non si sarebbe più occupato di ciò che in vari

modi costituiva la preoccupazione dei suoi predecessori – langue e parole,

competence e performance, archeologia del sapere, condizioni di verità degli

enunciati – ma avrebbe invece analizzato “tutto ciò che può essere utilizzato

per mentire”. Una “teoria della menzogna” (TSG: 17)? Abituati agli altri

enciclopedisti è normale che i critici potessero essere fuorviati.

Del resto, su molte delle sue fonti erano circolati dubbi: chi era quel “tale

abate Vallet” (NR: 11), autore dell’Idée du Beau dans la philosophie de Saint

Thomas d’Aquin (TL: 156), che, guarda caso, nel 1842 pubblicava per un

piccolo editore ecclesiastico proprio il manoscritto di Adso da Melk che sarà

poi al centro del Nome della rosa? Già il 22 settembre 1977, all’uscita di

Come si fa una tesi di laurea, Beniamino Placido sulla “Repubblica” ne

metteva in dubbio l’esistenza. Le successive smentite di Eco non debbono

trarci in inganno (NR: 13; TL: VII-VIII). Anche perché, quando Arnoldo

Mondadori, in seguito alla recensione che Eco ne faceva in Apocalittici e

integrati (AI: 365-369), cerca di comprare i diritti del libro di Milo Temesvar

Sull’uso degli specchi nel gioco degli scacchi, il libro sembra introvabile e il

tentativo di Mondadori fallisce. Che fosse perché i “diritti mondiali” erano

già stati acquisiti da Giangiacomo Feltrinelli a una fiera del libro di