Table Of Content(Grabung 1965 - 1990)

Maciej Karwowski

Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965 - 1990)

Die latènezeitlichen Siedlungsfunde

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Philosophisch-historische Klasse

M P K

ITTEILUNGEN DER RÄHISTORISCHEN OMMISSION

Herausgegeben von Herwig Friesinger

BAND 61

Redaktion: Michaela Lochner

Maciej Karwowski

THUNAU AM KAMP – EINE BEFESTIGTE HÖHENSIEDLUNG

(GRABUNG 1965 - 1990)

Die latènezeitlichen Siedlungsfunde

V

ERLAG DER

Ö A W

STERREICHISCHEN KADEMIE DER ISSENSCHAFTEN

Wien 2006

Vorgelegt von w. M. Herwig Friesinger in der Sitzung am 14. Oktober 2005

Gedruckt mit Unterstützung durch die

Abteilung Kultur und Wissenschaft

des Amtes der NÖ Landesregierung

und die Alexander von Humboldt-Stiftung

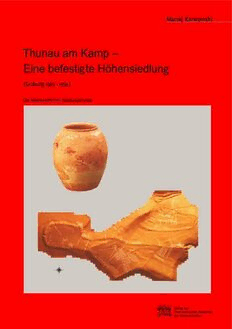

Umschlagbild:

Thunau am Kamp, Gefaß aus der Siedlung [0097]

Aufnahme:

Maciej Karwowski

Ausschnitt aus dem geographischen Informationssystem mit 3D-Modell der

befestigten Höhensiedlung von Thunau am Kamp mit eingetragenen

Grabungsschnitten der Jahre 1965-1990

Herstellung:

Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, M. Doneus

Lektorat: Eleonore Melichar

Layoutkonzept: Thomas Melichar

Die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt,

frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig.

Alle Rechte vorbehalten

ISSN 3-7001-3603-X

ISSN 0065-5376

Copyright © 2006 by

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Gesamtherstellung: Crossdesign Weitzer, A-8042 Graz

http://hw.oeaw.ac.at/3603-X

http://verlag.oeaw.ac.at

5

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung – 7

2. Fundstelle – 9

3. Keramikfunde – 20

3.1 Tontypen – 20

3.2 Beschreibung und Typologie der Keramikerzeugnisse – 23

3.2.1 Gefäßkeramik – Mündungen von hohen Gefäßen – 23

3.2.2 Gefäßkeramik – Mündungen breiter Gefäße – 29

3.2.3 Gefäßkeramik – schwer bestimmbare Mündungsfragmente – 32

3.2.4 Gefäßkeramik – Böden – 32

3.2.5 Gefäßkeramik – Wandungsreste – 34

3.2.6 Scheiben aus Wandungsscherben – 34

3.2.7 Spinnwirtel – 35

3.2.8 Tonfragment – 35

3.3 Zusätzliche Elemente an den Oberflächen von Gefäßkeramik – 36

3.3.1 Kammstrich – Feinkammstrich – Besenstrich – 36

3.3.2 Glättlinien – Ritzlinien – Rillen – Kehlen – 42

3.3.3 Horizontale plastische Leisten – 43

3.3.4 Bemalung – 45

3.3.5 Beidseitige Polierung der Oberfläche – 46

3.3.6 Pech- und Rußspuren – 46

3.3.7 Durchbohrungen – 46

3.3.8 Ein- und Abdrücke – 47

4. Nichtkeramische Funde – 48

4.1 Metallfunde – 48

4.1.1 Fibeln – 48

4.1.2 Sonstige Metallfunde – 49

4.2 Glasfunde – 51

4.2.1 Armringe – 51

4.2.2 Noppen-Perle – 53

5. Auswertung und Chronologie – 54

5.1. Die Keramik der frühen Latènezeit – 54

5.2. Die Keramik der mittleren und späten Latènezeit – 56

5.3. Metallschmuck und Trachtzubehör – 63

5.4. Glasschmuck – 64

5.5. Bronzene Attasche – 66

5.6. Eisengeräte – 67

6 Inhaltsverzeichnis

6. Schlussbemerkungen – 69

7. Katalog – 71

8. Literatur – 108

9. Tafeln – 115

7

1. Einleitung

Thunau am Kamp gehört zu den wichtigsten archäologi- Großteil der Schweiz und Österreichs sowie Böhmen, Mäh-

schen Fundstellen Ostösterreichs. Im Laufe der langjährigen ren, die Slowakei, Ungarn, Siebenbürgen wie auch einen

Ausgrabungen konnten dort reiche, sowohl vor- als auch Teil Serbiens, Sloweniens, Kroatiens und der Transkarpaten-

frühgeschichtliche Besiedlungsspuren entdeckt werden. Die Ukraine umfasst. Deutliche Elemente der Latènekultur sind

späteisenzeitlichen, mit der Besiedlung der Latènekultur in auch in Südbritannien, Norditalien sowie nördlich der Kar-

diesem Gebiet, damit also mit der Anwesenheit der kelti- paten und Sudeten fassbar. Zahlreiche keltische Völkerschaf-

schen Stämme in dieser Region zusammenhängenden Fun- ten West- (ein beträchtlicher Teil der Britischen Inseln),

de, die den Gegenstand der vorliegenden Bearbeitung bilden, Süd- (Spanien) und Südosteuropas sowie Kleinasiens gerie-

stellen einen wichtigen Bestandteil des aus Ausgrabungen ten in den Bereich der starken Einwirkungen der eigentli-

gewonnenen Fundmaterials dar. Sie stammen größtenteils chen Latènekultur.

aus den 1965–1990 von H. Friesinger geleiteten Ausgrabun- Die Kelten hatten eine Reihe von neuartigen technischen

gen; spärliche Fundstücke stammen allerdings aus den For- Lösungen übernommen und gleichzeitig auch selbst viele

schungen von J. Höbarth im Jahre 1944. Es handelt sich Verbesserungen vorgenommen und zahlreiche Erfindungen

dabei fast ausschließlich um bisher unpublizierte Funde. gemacht. Eine der wichtigen chronologischen Zäsuren war

Die Genese des von den Griechen als Κελτοι, von den diesbezüglich der Vorstoß der Kelten nach Makedonien,

Römern als Celtae oder Galii bezeichneten Volkes ist bis Thrakien und Griechenland bis Delphi im Jahre 279 v. Chr.

heute unbekannt und ruft viele Kontroversen hervor. Die Im Rahmen der Rückzugswellen vom Balkan kam es zur

ältesten Quellen erwähnen die Sitze der Kelten im oberen endgültigen Ausformung der keltischen Besiedlung im Ost-

Donaugebiet (Herodot von Halikarnassos). Bekanntlich bereich der Latènekultur. In dieser Zeit setzt im Bereich der

gehören die Kelten einer großen, die indoeuropäischen Besiedlungs-, Wirtschafts- und wohl auch Gesellschaftsver-

Sprachen nutzenden Völkerfamilie an. Als diese Völker im hältnisse eine deutliche Wende ein, die für den Anbeginn

ausgedehnten eurasischen Raum in Erscheinung getreten der mittleren Latènezeit bestimmend ist und bald zur Her-

waren, besiedelten die Kelten den westlichen Teil dieses ausbildung der hoch stehenden Oppida-Kultur führt. Die

Raumes, der dort an die älteren Stammesgebiete der Ligurer Oppida, große Burgen mit einer Fläche bis zu mehreren

und Iberer angrenzte. Die allerfrühesten Sitze der Kelten hundert Hektar, waren die Zentren des politischen und

lagen in der frühen Eisenzeit im Verbreitungsbereich der wirtschaftlichen Lebens. Sie geben Zeugnis davon, dass die

Westhallstatt-Kultur. Es handelt sich dabei um die erste Kelten in der Zeit ihrer größten Machtentfaltung die

archäologische Kultur, in der aller Wahrscheinlichkeit nach Grundlagen für die städtischen Zentren gesetzt hatten.

keltische Stämme fassbar werden. Durch den relativ engen Die Vorherrschaft der Kelten im europäischen Raum fand

Kontakt mit der griechischen Zivilisation des westlichen bald nach den Eroberungen Caesars ihr Ende. Zum Unter-

Mittelmeerraumes und in späterer Zeit auch mit den Etrus- gang ihrer Kultur hatten außer dem Römischen Reich die

kern erfährt die sozial-wirtschaftliche Entwicklung im Daker beigetragen, die die Kelten als eine im unteren Do-

Verbreitungsbereich der Westhallstatt-Kultur einen abrup- naugebiet führende politische Macht eliminiert hatten, und

ten Aufschwung. In den Hauptzentren dieser Kultur setzte die Germanen, die im mittleren und oberen Donaugebiet

die Anwendung der Töpferscheibe und der Drechselbank sowie östlich vom Rhein Druck auf die Kelten ausübten.

ein, auch die Buntmetall- und Eisenverarbeitungsverfahren Die Gebiete von Böhmen und Mähren wurden von dem

entwickelten sich deutlich. germanischen Stamm der Markomannen besetzt, die dort

Im Gebiet der Westhallstatt-Kultur entwickeln sich dann die keltischen Boier verdrängt hatten.

der Frühlatènestil und die den historisch belegten Kelten Die Latènekultur spielte bei der Herausbildung der Kul-

entsprechende Latènekultur. Diese bildet einen Kulturkom- turen der im Norden und Osten an die Kelten angrenzenden

plex, der Ost- und Mittelfrankreich, Süddeutschland, einen Stämme eine wesentliche Rolle. Diese Einwirkungen haben

8 Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965–1990). Die latènezeitlichen Siedlungsfunde

im Bereich der Wirtschaft und der materiellen Kultur wie Die vorliegende Bearbeitung entstand in Zusammenarbeit

auch auf dem Gebiet der sozialen Verhältnisse und wohl mit einer Reihe von Personen, denen an dieser Stelle mein

auch der geistigen Kultur ihren Niederschlag gefunden. Die bester Dank gebührt. Zu danken habe ich in erster Linie

stärkste keltische Ausstrahlung auf diese Stämme fällt in die Prof. Dr. Herwig Friesinger, für den mir erwiesenen Bei-

Blütezeit der Oppida (ab dem 2. Jh. v. Chr.). In dieser Zeit stand und das freundlicherweise zur Verfügung gestellte

erfolgt der Prozess der Latènisierung des nördlichen Mittel- Material aus seinen langjährigen Forschungen. Für wertvol-

europas und in gewissem Maße sogar auch der dakischen le Informationen über den Grabungsverlauf und die Hilfe

und getischen Kultur. bei der Erschließung der Grabungsdokumentation möchte

Die ersten Besiedlungsspuren der Latènekultur im ostös- ich mich auch bei Prof. Dr. Erik Szameit sowie Mag. Beate

terreichischen Gebiet erscheinen bereits in der frühen Lethmayer sehr herzlich bedanken. Mein bester Dank gilt

Latènezeit, wahrscheinlich als das Ergebnis der frühesten auch Herrn Werner Murtinger vom Höbarthmuseum in

Migrationsbewegungen der keltischen Stämme nach dem Horn für die Zur-Verfügung-Stellung des in diesem Muse-

Osten. Zu Beginn der mittleren Latènezeit ist die Latène- um aufbewahrten Materials. Besonderen Dank für den

kultur im behandelten Gebiet den tief greifenden Umwand- Beitrag zur Entstehung der vorliegenden Bearbeitung schul-

lungen im Bestattungsritus ausgesetzt, was letzten Endes zu de ich nicht zuletzt auch Dr. Alois Stuppner.

einem völligen Schwund der Gräberfelder führt, wie dies Die Zeichnungen der behandelten Fundstücke wurden,

auch in ihren zahlreichen anderen Verbreitungsbereichen soweit nicht anders vermerkt, von Mag. Beate Lethmayer

der Fall ist. Andererseits zeichnet sich eine deutliche Ver- angefertigt. Die Fotos wurden, falls nicht anders angegeben,

dichtung der Besiedlung ab. In diesem Zeitraum setzt in den im Fotolabor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte in

Besiedlungsverhältnissen eine Wende ein, in deren Folge in Wien durch Olivia Chrstos, Andreas Jurkowitsch und Ni-

der mittleren und späten Latènezeit sich eine voll ausgepräg- cola Sautner aufgenommen.

te Latènekultur entwickelt. Die endgültige Fassung der vorliegenden Arbeit entstand

Die Frage des Ausklingens der Latènekultur im behandel- während meines Aufenthalts am Vorgeschichtlichen Semi-

ten Gebiet sowie der begleitenden historischen Ereignisse ist nar der Philipps-Universität zu Marburg im Rahmen eines

nicht vollends geklärt. Dieser Abbruch wird offensichtlich von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung finanzierten

mit dem Untergang der keltischen Besiedlung in Mähren, Stipendiums. Meinem wissenschaftlichen Gastgeber in Mar-

d.h. in der Phase LT D1, erfolgt sein. Nicht ausgeschlossen burg, Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe, möchte ich auch an

ist allerdings eine lokale Fortsetzung mancher Elemente der dieser Stelle meinen herzlichen Dank zum Ausdruck brin-

Latènekultur, möglicherweise in etwas veränderter Form. gen.