Table Of ContentSommario

L’universo di Dante -------------------------------- 2

La struttura del purgatorio ----------------------- 3

Canto I ------------------------------------------------ 4

Canto II ----------------------------------------------- 9

Canto III --------------------------------------------- 14

Canto III --------------------------------------------- 14

Canto IV --------------------------------------------- 19

Canto V ---------------------------------------------- 23

Canto VI --------------------------------------------- 28

Canto VIII------------------------------------------- 34

Canto XI --------------------------------------------- 39

Canto XIII------------------------------------------- 45

Canto XVII------------------------------------------ 51

Canto XXIV----------------------------------------- 57

Canto XXV ------------------------------------------ 64

Canto XXVI----------------------------------------- 68

Canto XXVIII -------------------------------------- 74

Canto XXX ------------------------------------------ 80

Canto XXXII --------------------------------------- 86

Canto XXXIII -------------------------------------- 92

Riassunto di tutti i canti -------------------------- 99

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 1

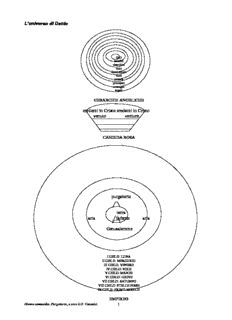

L’universo di Dante

DIO

serafini

cherubini

troni

dominazioni

virtù

potestà

principati

arcangeli

angeli

GERARCHIE ANGELICHE

credenti in Cristo credenti in Cristo

venuto venturo

CANDIDA ROSA

purgatorio

terra

aria inferno aria

Gerusalemme

I CIELO: LUNA

II CIELO: MERCURIO

III CIELO: VENERE

IV CIELO: SOLE

V CIELO: MARTE

VI CIELO: GIOVE

VII CIELO: SATURNO

VIII CIELO: STELLE FISSE

IX CIELO: PRIMO MOBILE

EMPIREO

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 2

La struttura del purgatorio

PARADISO

TERRESTRE

VII CORNICE

LUSSURIOSI

VI CORNICE

GOLOSI

V CORNICE

AVARI E PRODIGHI

IV CORNICE

ACCIDIOSI

III CORNICE

IRACONDI

II CORNICE

INVIDIOSI

I CORNICE

SUPERBI

PORTA

VALLETTA

DEI PRINCIPI

ANTIPURGATORIO

MORTI DI MORTE VIOLENTA

PIGRI

SCOMUNICATI

SPIAGGIA

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 3

Canto I

Per correr miglior acque alza le vele 1 1. Per correre acque migliori, la navicella del mio

omai la navicella del mio ingegno, ingegno alza ormai le vele e lascia dietro di sé un

che lascia dietro a sé mar sì crudele; mare così crudele. 4. Ora canterò di quel secondo

e canterò di quel secondo regno 4 regno, dove lo spirito umano si purga e diventa de-

dove l’umano spirito si purga gno di salire al cielo. 7. Qui però la poesia, che ha

e di salire al ciel diventa degno. cantato i morti [alla grazia divina], risorga, o sante

Ma qui la morta poesì resurga, 7 muse, poiché sono vostro. Qui Callìope si alzi un po’

o sante Muse, poi che vostro sono; in piedi, 10. per accompagnare il mio canto con

e qui Caliopè alquanto surga, quella musica, di cui le misere Pièridi sentirono

seguitando il mio canto con quel suono 10 talmente la superiorità, che disperarono di sottrarsi

di cui le Piche misere sentiro alla vendetta [della dea]. 13. Un dolce colore di

lo colpo tal, che disperar perdono. zaffìro orientale, che avvolgeva l’aria serena e pura

Dolce color d’oriental zaffiro, 13 sino all’orizzonte, 16. tornò ad allietare i miei oc-

che s’accoglieva nel sereno aspetto chi, non appena uscii fuori dell’aria morta, che mi

del mezzo, puro infino al primo giro, aveva rattristato gli occhi ed il petto. 19. Il bel pia-

a li occhi miei ricominciò diletto, 16 neta (=Venere), che spinge ad amare, faceva sorride-

tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta re tutto l’oriente, velando i Pesci (=la costellazio-

che m’avea contristati li occhi e ‘l petto. ne), che lo scortavano. 22. Io mi volsi a destra e

Lo bel pianeto che d’amar conforta 19 guardai l’altro polo (=antartico) e vidi quattro stelle

faceva tutto rider l’oriente, (=prudenza, giustizia, fortezza, temperanza), che

velando i Pesci ch’erano in sua scorta. non furono mai viste, se non dai primi uomini

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 22 (=Adamo ed Eva). 25. Il cielo appariva godere della

a l’altro polo, e vidi quattro stelle loro luce intensa: oh, povero emisfero settentrionale,

non viste mai fuor ch’a la prima gente. che non puoi mirarle! 28. Quando distolsi lo sguardo

Goder pareva ‘l ciel di lor fiammelle: 25 da loro, rivolgendomi un po’ verso l’altro polo

oh settentrional vedovo sito, (=artico), là dove il Carro (=l’Orsa Maggiore) era

poi che privato se’ di mirar quelle! già scomparso, 31. vidi presso di me un vecchio tut-

Com’io da loro sguardo fui partito, 28 to solo (=Catone di Utica), degno di tanta riverenza

un poco me volgendo a l ‘altro polo, a vederlo, che nessun figlio ne deve di più al padre.

là onde il Carro già era sparito, 34. Portava la barba lunga e brizzolata, simile ai

vidi presso di me un veglio solo, 31 suoi capelli, due ciocche dei quali cadevano sul pet-

degno di tanta reverenza in vista, to. 37. I raggi delle quattro sante stelle gli illumina-

che più non dee a padre alcun figliuolo. vano così la sua faccia di luce, che io lo vedevo co-

Lunga la barba e di pel bianco mista 34 me se il sole gli stesse davanti. 40. «Chi siete voi,

portava, a’ suoi capelli simigliante, che risalendo il corso del ruscelletto sotterraneo sie-

de’ quai cadeva al petto doppia lista. te fuggiti dalla prigione eterna?» egli disse, muo-

Li raggi de le quattro luci sante 37 vendo la barba veneranda. 43. «Chi vi ha guidati o

fregiavan sì la sua faccia di lume, che cosa vi fece luce, uscendo fuori della notte pro-

ch’i’ ‘l vedea come ‘l sol fosse davante. fonda, che fa sempre nera la valle dell’inferno? 46.

“Chi siete voi che contro al cieco 40 Le leggi dell’abisso sono state dunque infrante? Op-

fiume pure in cielo è stato fatto un nuovo decreto, che,

fuggita avete la pregione etterna?”, dannati, vi permette di venire alle mie rocce?» 49.

diss’el, movendo quelle oneste piume. Allora la mia guida mi afferrò e con parole, con ma-

“Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna, 43 ni e con cenni mi fece piegare le ginocchia e chinare

uscendo fuor de la profonda notte il capo in segno di riverenza. 52. Poi rispose: «Non

che sempre nera fa la valle inferna? venni di mia iniziativa: una donna (=Beatrice) scese

Son le leggi d’abisso così rotte? 46 dal cielo e mi pregò di aiutare costui con la mia pre-

o è mutato in ciel novo consiglio, senza. Ma, poiché tu vuoi che spieghiamo qual è la

che, dannati, venite a le mie grotte?”. nostra vera condizione, non posso certamente negarti

Lo duca mio allor mi diè di piglio, 49 la risposta. 58. Costui non vide mai l’ultima sera,

e con parole e con mani e con cenni ma per sua follia le fu così vicino, che quasi vi era

reverenti mi fé le gambe e ‘l ciglio. arrivato.

Poscia rispuose lui: “Da me non venni: 52

donna scese del ciel, per li cui prieghi

de la mia compagnia costui sovvenni.

Ma da ch’è tuo voler che più si spieghi 55

di nostra condizion com’ell’è vera,

esser non puote il mio che a te si nieghi.

Questi non vide mai l’ultima sera; 58

ma per la sua follia le fu sì presso,

che molto poco tempo a volger era.

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 4

Sì com’io dissi, fui mandato ad esso 61 61. Così, come dissi, fui mandato a lui per salvarlo,

per lui campare; e non lì era altra via e non c’era altra via che questa, per la quale mi son

che questa per la quale i’ mi son messo. messo. 64. Gli ho mostrata tutta la gente malvagia

Mostrata ho lui tutta la gente ria; 64 ed ora intendo mostrargli quegli spiriti, che si purifi-

e ora intendo mostrar quelli spirti cano sotto la tua autorità. 67. Sarebbe troppo lungo

che purgan sé sotto la tua balìa. dirti come l’ho condotto fin qui. Dal cielo scende

Com’io l’ho tratto, saria lungo a dirti; 67 una forza, che mi aiuta a condurlo, per vederti e per

de l’alto scende virtù che m’aiuta udirti. 70. Ora ti prego di gradire la sua venuta: va

conducerlo a vederti e a udirti. cercando la libertà [dell’anima], che è così preziosa,

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 70 come sa chi rifiuta la vita per essa. 73. Tu lo sai be-

libertà va cercando, ch’è sì cara, ne, perché per essa non ti fu amara la morte in Utica,

come sa chi per lei vita rifiuta. dove lasciasti il corpo, che nel gran giorno [della re-

Tu ‘l sai, ché non ti fu per lei amara 73 surrezione dei morti e del giudizio finale] sarà così

in Utica la morte, ove lasciasti luminoso. 76. Gli editti eterni non sono stati violati

la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. da noi, perché costui è ancora vivo ed io non sono

Non son li editti etterni per noi guasti, 76 sotto la giurisdizione di Minosse, ma sono del cer-

ché questi vive, e Minòs me non lega; chio (=il limbo), dove sono gli occhi casti 79. della

ma son del cerchio ove son li occhi casti tua Marzia, o santo petto, che nell’aspetto (=con il

di Marzia tua, che ‘n vista ancor ti 79 comportamento) ti prega ancora di considerarla tua

priega, sposa. Per l’amore, che ella ti porta, piègati al nostro

o santo petto, che per tua la tegni: desiderio 82. e làsciaci andare per i tuoi sette regni.

per lo suo amore adunque a noi ti piega. Io parlerò di te a lei, se vuoi esser ricordato laggiù».

Lasciane andar per li tuoi sette regni; 82 85. «Marzia piacque tanto ai miei occhi, mentre vis-

grazie riporterò di te a lei, si» egli allora disse, «che feci quanto di gradito vol-

se d’esser mentovato là giù degni”. le da me. 88. Ora, che dimora di là dal mal fiume

“Marzia piacque tanto a li occhi miei 85 (=l’Acherónte), non mi può più commuovere, per

mentre ch’i’ fu’ di là”, diss’elli allora, quella legge [divina] che fu fatta quando uscii fuori

“che quante grazie volse da me, fei. [del limbo]. 91. Ma, se una donna del cielo ti fa an-

Or che di là dal mal fiume dimora, 88 dare e ti guida, come tu dici, non occorre che tu mi

più muover non mi può, per quella legge lusinghi. Basta che tu mi chieda in nome di lei. 94.

che fatta fu quando me n’usci’ fora. Va’ dunque, e fa’ in modo di cingere [i fianchi di]

Ma se donna del ciel ti muove e regge, 91 costui con un giunco liscio e di lavargli il viso, per

come tu di’, non c’è mestier lusinghe: togliergli ogni sudiciume, 97. perché non sarebbe

bastisi ben che per lei mi richegge. conveniente andare con l’occhio velato da una qual-

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe 94 che nebbia davanti al primo ministro [di Dio che in-

d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso, contrerete] (=l’angelo nocchiero del purgatorio), che

sì ch’ogne sucidume quindi stinghe; è di quelli del paradiso. 100. Quest’isoletta produce

ché non si converria, l’occhio sorpriso 97 giunchi sopra il molle limo, tutt’intorno, proprio

d’alcuna nebbia, andar dinanzi al primo sull’orlo della spiaggia, là dove l’onda la batte: 103.

ministro, ch’è di quei di paradiso. Nessun’altra pianta, che mettesse rami o che svilup-

Questa isoletta intorno ad imo ad imo, 100 passe il fusto, può vivere qui, perché non asseconda i

là giù colà dove la batte l’onda, colpi dei flutti. 106. Poi non ritornate di qui: il sole,

porta di giunchi sovra ‘l molle limo; che ormai sorge, vi farà vedere da che parte avviarvi

null’altra pianta che facesse fronda 103 sul monte per una salita più agevole.» 109. Così

o indurasse, vi puote aver vita, sparì. Io mi alzai senza parlare, mi strinsi tutto alla

però ch’a le percosse non seconda. mia guida e volsi gli occhi a lei. 112. Virgilio co-

Poscia non sia di qua vostra reddita; 106 minciò a dire: «O figlio, segui i miei passi: ci vol-

lo sol vi mosterrà, che surge omai, tiamo indietro, perché da questa parte la pianura de-

prendere il monte a più lieve salita”. clina verso il mare». 115. L’alba vinceva l’ultima

Così sparì; e io sù mi levai 109 ora della notte, che le fuggiva davanti, così che di

sanza parlare, e tutto mi ritrassi lontano conobbi il tremolare della marina. 118. Noi

al duca mio, e li occhi a lui drizzai. andammo per la piana solitaria come chi ritorna sul-

El cominciò: “Figliuol, segui i miei passi: 112 la strada perduta e che fino ad essa (=finché non

volgianci in dietro, ché di qua dichina l’ha ritrovata) pensa di camminare invano.

questa pianura a’ suoi termini bassi”.

L’alba vinceva l’ora mattutina 115

che fuggia innanzi, sì che di lontano

conobbi il tremolar de la marina.

Noi andavam per lo solingo piano 118

com’om che torna a la perduta strada,

che ‘nfino ad essa li pare ire in vano.

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 5

Quando noi fummo là ‘ve la rugiada 121 121. Quando noi fummo là dove la rugiada combat-

pugna col sole, per essere in parte te [più a lungo] con il [calore del] sole, poiché si

dove, ad orezza, poco si dirada, trova in un luogo in cui a causa della brezza evapora

ambo le mani in su l’erbetta sparte 124 [più] lentamente, 124. il mio maestro pose delica-

soavemente ‘l mio maestro pose: tamente le mani aperte nell’erba, perciò io, che

ond’io, che fui accorto di sua arte, compresi la sua intenzione, 127. gli porsi le guance

porsi ver’ lui le guance lagrimose: 127 bagnate di lacrime. Lì mi scoperse completamente

ivi mi fece tutto discoverto quel colorito, che la caligine infernale aveva nasco-

quel color che l’inferno mi nascose. sto. 130. Poi venimmo sulla spiaggia deserta, che

Venimmo poi in sul lito diserto, 130 non vide mai alcun navigante sperimentare la via

che mai non vide navicar sue acque del ritorno. 133. Qui mi cinse [i fianchi], come ad

omo, che di tornar sia poscia esperto. altri (=Catone) piacque. Oh meraviglia!, l’umile

Quivi mi cinse sì com’altrui piacque: 133 pianta rinacque sùbito, completamente uguale, là

oh maraviglia! ché qual elli scelse dove l’aveva strappata.

l’umile pianta, cotal si rinacque

subitamente là onde l’avelse. 136

I personaggi ca la salvezza ma che non può trovarla, perché non

Callìope è una delle nove muse, protettrici delle ar- ha ricevuto il battesimo, in quanto vissuta prima del-

ti. Era la musa del canto. Con le altre muse e con il la venuta di Cristo.

dio Apollo abitava il Parnàso, un monte della Gre-

cia. Commento

La Pièridi erano le nove figlie di Pierio, re della 1. Catone è il severo guardiano del purgatorio, che

Macedonia. Sfidano le muse ad una gara di canto. in vita aveva sacrificato se stesso in nome della li-

Callìope, a nome di tutte le muse, gareggia con esse bertà politica ed ora continua ad essere coerente

e le sconfigge. Per vendetta le trasforma in gazze con se stesso sacrificando gli affetti familiari: Mar-

(piche), un animale dal canto stridulo e monotono. zia gli piacque quando era sulla terra, perciò egli

La fonte di Dante è Ovidio, Metam. V, 294-678. cercò sempre di farla contenta; ma ora non lo può

Minosse è il mitico re di Creta che gli antichi ave- più commuovere, a causa della legge divina che fu

vano trasformato nel giudice dei morti. Dante ne re- fatta dopo che egli uscì dal limbo. Dopo la resurre-

cepisce la figura e la funzione, inserendole in un zione Gesù Cristo discese nel limbo per portare in

contesto cristiano (If V, 1-15). paradiso i patriarchi e gli uomini che per qualche

Marco Porcio Catone (95-46 a.C.), detto l’Uticen- motivo meritavano il cielo, tra cui Catone. Da quel

se, è partigiano di Cneo Pompeo. Combatte strenua- momento per legge divina nessuno uscì più dal lim-

mente contro C. Giulio Cesare, che considera un ti- bo.

ranno, in difesa delle libertà repubblicane. Per non 2. Catone è messo a guardia del purgatorio non os-

cadere nelle sue mani, si suicida. Dante lo trasforma tante si sia suicidato. Il motivo è comprensibile: si è

nel severo guardiano del purgatorio. suicidato non per motivi egoistici, ma per ribadire il

Beatrice di Folco Portinari (1265-1290), che va valore della libertà. Lo indica espressamente Vir-

sposa a Simone de’ Bardi, è la donna a cui Dante gilio, quando dice che Dante «Libertà va cercando,

dedica la Vita nova (1292-93), una specie di diario ch’è sì cara, Come sa chi per lei rifiuta vita. Tu ‘l

in cui il poeta parla del suo rinnovamento spirituale sai, ché non ti fu per lei amara In Utica la morte, ove

provocato dall’amore verso di lei. Dopo la morte lasciasti La veste ch’al gran dì sarà chiara» (vv. 71-

della donna Dante ha una crisi spirituale, da cui 75). Dante è quindi il nuovo Catone, che cerca la li-

l’amico Guido Cavalcanti cerca di farlo uscire. Nel bertà, ora spirituale, come Catone aveva cercato la

poema diventa il simbolo della fede e della teologia, libertà politica.

perciò essa, non più Virgilio, sarà destinata a guida- 2.1. Il suicidio di Catone non è giudicato come un

re il poeta nel viaggio attraverso il paradiso. fatto isolato. Ciò sarebbe stato completamente scor-

Publio Virgilio Marone (Andes, presso Mantova, 70 retto e porterebbe a conclusioni scorrette. È giudica-

a.C.-Brindisi 19 a.C.) appartiene ad una famiglia di to nel contesto dei fatti che hanno portato a quella

agiati proprietari terrieri. Studia a Cremona e a Mi- conclusione: è il contesto che gli dà senso, cioè che

lano e si perfeziona a Roma. Vive a Napoli. Com- permette d’interpretare correttamente l’azione; ed è

pone le Bucoliche e le Georgiche. La sua opera il contesto che ne permette la corretta valutazione.

maggiore è l’Eneide, dove canta Roma e l’Impero La teorizzazione dell’importanza fondamentale del

instaurato da Ottaviano Augusto. Nel Medio Evo è contesto si trova in Pd II, 49-148: la spiegazione

uno dei pochi poeti classici conosciuti ed è anche delle macchie lunare si trova inserendo il fatto nel

considerato un profeta (avrebbe preannunciato la contesto dell’intero universo.

venuta di Gesù Cristo, in realtà stava celebrando la 3. Dante apprezza Catone perché è morto combat-

nascita di Ottaviano, il futuro imperatore) e un ma- tendo contro Giulio Cesare in difesa delle libertà re-

go. Dante lo sceglie come guida per l’inferno e il pubblicane. Altrove però il poeta fa di Cesare l’ini-

purgatorio, e lo fa diventare il simbolo dell’umanità ziatore dell’Impero (Pd VI, 54-72); e, comunque, ri-

pagana e della ragione umana insoddisfatta, che cer- tiene che l’uomo abbia bisogno dell’Impero come

guida terrena. In altre parole sembra che egli da una

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 6

parte apprezzi il comportamento di Catone che si donare la sua vita pagana (e all’uomo i valori della

oppone a Cesare e quindi all’Impero, dall’altra di- vita mondana) e di aprirsi alla fede, alla rivelazione

fenda strenuamente Cesare e con lui l’Impero (egli e quindi di percorrere la strada che lo porta fino a

anzi anticipa a Cesare l’inizio dell’Impero). E ciò è Dio.

contraddittorio. Si può superare la contraddizione 6. Appena esce dal budello infernale, Dante vede

dicendo che Catone si sacrifica in nome della libertà quattro stelle che non furono mai viste, se non dai

politica, a prescindere dall’avversario – in questo primi uomini) (vv. 22-24). Ma in cielo era anche

caso l’Impero – che combatte e che considera fonte Venere, il bel pianeta che spinge ad amare e la co-

di oppressione. Si potrebbe anche sostenere che Ca- stellazione dei Pesci (vv. 19-21). Dante è sempre

tone si sbaglia nel vedere l’Impero fonte di oppres- attento alla volta celeste, che descrive costantemen-

sione; o anche che l’Impero, come lo sta attuando te nei momenti cruciali del suo viaggio, come ad e-

Cesare, è effettiva fonte di oppressione. Ma, al di là sempio quando si perde nella selva oscura: «Era il

del fatto che il poeta non è tenuto a rispettare rigida- primo mattino ed il sole primaverile saliva in cielo

mente la logica e può fare quasi quello che vuole, ci con le stelle dell’Ariete, che lo accompagnavano

sembra preferibile un’altra tesi: egli sa che la realtà quando l’amore di Dio fece muovere per la prima

è molto più complessa di quel che si vorrebbe, che volta quelle cose belle. L’ora del giorno e la dolce

l’uomo ha una conoscenza superficiale di essa e che stagione mi facevano ben sperare di [aver la meglio

soltanto Dio sa come i valori di Catone e quelli di su] quella fiera (=la lonza) dalla pelle variegata» (If

Cesare riescano a conciliarsi; e, ancora, sa che esiste I, 37-43). I motivi sono due, e sono collegati: a)

il punto di vista (e le motivazioni) di Catone e quel- l’uomo tradizionale della società agricola aveva

lo di Cesare, e che è difficile decidere quale dei due tempo libero durante la stagione fredda e rivolgeva

sia più solido. gli occhi al cielo, nella speranza di poter prevedere

3.1. E poi il poeta non vuole dire sempre la sua opi- l’andamento del raccolto, così impara a conoscere

nione: ciò sarebbe noioso ed appiattirebbe i pro- minuziosamente la volta celeste; e b) nella natura

blemi. È più ricco e più stimolante riportare, adope- come nell’universo l’uomo medioevale cercava i se-

rare e rispettare le opinioni altrui. I fatti poi – e que- gni della presenza di Dio, in questo caso le stelle in-

sta è la sua pratica costante fin dai primi canti dicano e ricordano al credente le virtù cardinali.

dell’Inferno – si possono sempre valutare da più D’altra parte l’uomo tradizionale più che guardare il

punti di vista, ugualmente importanti e ugualmente cielo non poteva fare. O meglio non poteva immagi-

legittimi: egli condanna Francesca come credente e nare che la tecnologia e il potere umano si sarebbero

come cittadino, la comprende come uomo (If V); sviluppati in modo tale da minacciare la stessa natu-

condanna Farinata degli Uberti e Brunetto Latini (If ra. Viveva inserito nel ciclo delle stagioni e pensava

X e XV), ma apprezza l’impegno politico del primo che la storia umana fosse storia di decadenza, non di

e la grandezza dell’insegnamento del secondo; con- progresso.

danna Ulisse come fraudolento (If XXVI), ma lo 7. Il poeta descrive uno dei paesaggi più belli della

ammira per il suo amore verso la conoscenza. Con i Divina commedia: è l’ultima ora della notte, quan-

lettori è molto spesso primus inter pares. do nelle chiese e nei conventi si suona per la pre-

4. Catone ha perso la sua umanità, per divenire la ghiera del mattutino, e tra poco sarà l’alba; la ru-

legge, severa ed implacabile, che gli uomini devono giada ricopre l’erba e resiste ai raggi del sole; ed e-

costantemente rispettare. In compenso ha il dono di gli scorge in lontananza il tremolare delle onde del

poter comparire e sparire, e quello di essere onni- mare (vv. 115-117). Un tale paesaggio induce a

veggente. Tra poco Dante e Virgilio con una schiera pensare che la giornata sarà piena di soddisfazioni. I

di anime appena arrivate ascoltano il musico Casella versi hanno due caratteristiche: a) sono onomatopei-

che intona una canzone del poeta. Catone appare e ci; e b) riescono in tal modo a provocare nel lettore

invita le anime a non indugiare e ad andare a purifi- una reazione e a fargli provare una emozione speci-

carsi (Pg II, 120-123). Egli è duro e arcigno come la fica. In questo caso un’emozione di nostalgia (il vi-

legge che fa rispettare. Alla fine del Purgatorio un aggio è stato tremendo, ma anche interessante e pro-

altro personaggio ha le stesse caratteristiche: Bea- ficuo per il futuro), di speranza nelle soddisfazioni

trice, che rimprovera duramente il poeta di avere ab- che si aprono in futuro, di gioia contenuta (l’inferno

bandonato lei e la via del bene (Pg XXX, 55-57, 72- è passato ed ora si apre la strada del purgatorio, cioè

75, 103-145). della pena che purifica, ma poi ci sarà la gioia del

5. Dante vede quattro stelle che indicano le quattro paradiso). Il poeta ormai ha imparato a comunicare

virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e tem- al di là delle parole. Nella prima cantica ha posto le

peranza). Esse non furono mai viste, se non dai primi basi per manipolare le reazioni, i pensieri, la memo-

uomini – Adamo ed Eva –, quand’erano nel paradiso ria del lettore. E ne è consapevole. Il lettore ha la

terrestre (vv. 22-24). Egli si lamenta che le quattro sensazione di provare gli stessi sentimenti e le stes-

stelle sono assenti nel nostro emisfero, immerso nella se emozioni che all’alba e su quella spiaggia prova-

corruzione (l’altro emisfero però è disabitato...). Es- no Dante e Virgilio, che stanno iniziando la seconda

se illuminano il volto di Catone come la luce della parte del viaggio. Nel Paradiso il poeta diventa poi

rivelazione e della grazia illuminano l’uomo. Da consapevole (e lo dice chiaramente) che nemmeno

parte sua Catone è il simbolo dell’uomo che le rea- con il suo aiuto il lettore riuscirà a seguirlo nel vi-

lizza nel massimo grado concesso alla condizione aggio che sta continuando (Pd II, 1-15). E purtroppo

umana. E questa perfezione gli permette di abban- ha ragione: il Purgatorio e soprattutto il Paradiso

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 7

sono troppo difficili, per essere capiti ed apprezzati; disperse per il poema – si attua anche in questi modi

perciò non hanno mai avuto il successo dell’Inferno. espliciti. Da parte sua il lettore, se non ricorda, va a

I lettori non possono seguirlo. Non hanno mangiato a vedere il passo indicato. In ogni caso rafforza il ri-

sufficienza il pane degli angeli. E neanche i critici. cordo di ciò che ha letto. Repetita juvant! vale an-

7.1. «Il tremolar della marina» e tutta la terzina (vv. che per coloro che dovevano costantemente affidarsi

115-117) possono essere definiti «versi imitativi», alla memoria, non avendo altri mezzi a buon merca-

poiché riescono a dare la sensazione fisica, visiva e to, per ricordare. La stampa appare soltanto a metà

uditiva delle onde del mare in placido movimento. Quattrocento.

Il poeta riesce a scrivere una terzina onomatopeica 10.1. Altri richiami a canti precedenti sono: Bon-

non soltanto del suono, ma anche della vista. conte da Montefeltro (Pg V) che rimanda al padre

Leggendoli, però il lettore è coinvolto dal paesaggio Guido che si è dannato (If XXVII); il feroce Brigata

mattutino e inspiegabilmente si apre alla gioia e ad (Pg VI) che rimanda allo stesso Brigata e al conte

una trepida speranza: il giorno non sarà un cattivo Ugolino della Gherardesca, fatti morir di fame (If

giorno. Il poeta riesce ad attivare e a far risuonare la XXXIII).

mente, l’animo e la memoria del lettore. 11. Per ordine di Catone Virgilio lava con la rugia-

7.2. Altri paesaggi suggestivi sono: il giorno che se da le guance di Dante sporche di caligine e ne cinge

ne andava e che portava il riposo a tutti gli esseri vi- i fianchi con un giunco (vv. 95-105). L’atto purifi-

venti (If II, 1-3), le fiamme che cadono come la neve catorio toglie i residui del peccato e prepara al viag-

in montagna quando non c’è vento (If XIV, 28-30), gio attraverso il purgatorio. Il giunco è simbolo

le fiammelle che riempiono e rendono tutta splen- dell’umiltà e della perseveranza che non vuole met-

dente l’ottava bolgia (If XXVI, 25-33), il fenomeno tersi in mostra; ma è anche simbolo della rinascita

delle stelle cadenti (Pg V, 37-39), l’ora del tramon- spirituale, che sta avvenendo nel poeta. La strada da

to (Pg VIII, 1-6), un’altra caduta di stelle (Pd XV, percorrere però è ancora lunga. Alla fine del viaggio

13-18). Anche in questo caso i versi riescono a pro- in purgatorio c’è un altro rito di purificazione, che si

vocare nel lettore l’emozione che il poeta ha previ- riallaccia organicamente a questo: la doppia immer-

sto e che ha voluto fargli provare. sione nel fiume Letè, che fa dimenticare i peccati

8. Il poeta fa una delle osservazioni psicologiche più commessi (Pg XXXI, 91-105) e nel fiume Eunoè,

penetranti della Divina commedia: «Noi andavam che fa ricordare le buone azioni compiute (Pg

per lo solingo piano Com’om che torna a la perduta XXXIII, 124-135).

strada…» (vv. 118-120). Un’altra si trova in Pg II, 12. Il canto rimanda alla spiaggia deserta e solitaria

10-12: «Noi eravam lunghesso mare ancora, Come di If I, ma l’atmosfera ora è completamente diversa

gente che pensa a suo cammino, Che va col cuore e e si apre alla speranza. Per di più c’è anche la figura

col corpo dimora». di Catone, che per certi aspetti rimanda alla figura

9. Alla comparsa di Catone Virgilio invita Dante a di Caronte (If III).

piegare le ginocchia e a chinare il capo in segno di 13. Il canto è tranquillo, ma pone le basi all’intera

riverenza (vv. 49-51). Questo è uno dei tanti mo- cantica: a) il nero del peccato e dell’inferno sono so-

menti della ritualità religiosa, che caratterizza il stituiti dai colori verdeggianti della speranza che le

purgatorio. Questi atteggiamenti sono completamen- pene del purgatorio sono momentanee e che poi ci

te assenti nell’inferno, dove non hanno motivo di es- sarà la gioia del paradiso; b) la salvezza si raggiunge

serci, e ridotti nel paradiso, dove il poeta ha supe- percorrendo la via dell’espiazione e della ritualità

rato i limiti che lo legano alla condizione umana. religiosa; e c) ormai il peggio è passato e si può pro-

Essi sono particolarmente numerosi nel purgatorio, cedere sicuri di aver superato le prove più difficili e

perché il purgatorio è più vicino degli altri due regni di raggiungere la meta. Virgilio invita Dante a pie-

alla condizione umana: le anime devono percorrere gare le ginocchia e a chinare il capo in segno di ri-

ancora una parte del loro cammino, prima di arrivare verenza (vv. 49-51); poi con la rugiada gli laverà le

al cielo. E l’espiazione dei loro peccati, che le rende guance dal sudiciume infernale (vv. 133-136). An-

meritevoli del cielo, è dolorosa. Due momenti signi- che nei canti successivi farà la stessa cosa, perché il

ficativi di questa ritualità sono la tentazione del ser- poeta si deve adattare al rito (Pg II, 25-30) o perché

pente (Pg VIII, 94-108) e il carro mistico che tra- il rito impone un certo atteggiamento (Pg VIII, 22-

sporta Beatrice (Pg XXX, 1-21). 39, 94-108). La tranquilla e sicura ritualità religiosa

10. Dante e Virgilio giungono infine «in sul lito prende il posto della paura provocata dalle visioni

diserto, Che mai non vide navicar sue acque omo, infernali.

Che di tornar sia poscia esperto» (vv. 130-132). Il

poeta ribadisce che egli è il primo e l’unico in asso- La struttura del canto è semplice: 1) il poeta si ri-

luto che ritornerà dalle spiagge del purgatorio (Enea volge alle muse, per cantare adeguatamente il pur-

è andato negli inferi; san Paolo fino al terzo cielo) gatorio; 2) Dante e Virgilio incontrano Catone l’Uti-

(significato generico di navicar) e ricorda al lettore cense; 3) Virgilio spiega che non sono fuggiti dal-

che altri, Ulisse (If XXVI), ha cercato di approdare l’inferno, ma che per volere del cielo sta accompa-

sulla spiaggia del purgatorio, ma senza risultato (si- gnando Dante, che è ancora vivo, nei tre regni del-

gnificato specifico di navicar). Così mette alla pro- l’oltretomba; 4) Catone lo invita a pulire il volto di

va la memoria del lettore e lo costringe a ricordare Dante dalla caligine infernale e a cingergli i fianchi

un episodio precedente del poema (If XXVI). con un giunco; 5) i due poeti si avviano sulla spiag-

L’aggressione al lettore – questa è una delle tante gia e Virgilio esegue l’ordine di Catone.

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 8

Canto II

1. Il sole era ormai giunto all’orizzonte del purgato-

Già era ‘l sole a l’orizzonte giunto 1

rio, il cui arco meridiano cade su Gerusalemme con

lo cui meridian cerchio coverchia

il suo punto più alto (=lo zenit); 4. e la notte, che,

Ierusalèm col suo più alto punto;

opposta ad esso, gira intorno alla terra, usciva fuori

e la notte, che opposita a lui cerchia, 4

del Gange con le Bilance (=la costellazione), che le

uscia di Gange fuor con le Bilance,

cadevano di mano quando diventa più lunga (=dopo

che le caggion di man quando soverchia;

l’equinozio d’autunno). 7. Perciò là, dove io ero, le

sì che le bianche e le vermiglie guance, 7

guance bianche e poi vermiglie della bella Aurora

là dov’i’ era, de la bella Aurora

diventavano giallodorate. 10. Noi eravamo ancora

per troppa etate divenivan rance.

lungo il mare, come gente che pensa al suo cammi-

Noi eravam lunghesso mare ancora, 10

no, che va con il cuore e con il corpo rimane. 13. Ed

come gente che pensa a suo cammino,

ecco che, come verso il mattino Marte rosseggia sul-

che va col cuore e col corpo dimora.

la superficie marina giù ad occidente fra densi va-

Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino, 13

pori, 16. così mi apparve, possa rivederlo ancora

per li grossi vapor Marte rosseggia

[dopo la morte]!, una luce (=l’angelo nocchiero) ve-

giù nel ponente sovra ‘l suol marino,

nire tanto rapidamente per mare, che nessun uccello

cotal m’apparve, s’io ancor lo veggia, 16

vola con la stessa velocità. 19. Non appena staccai

un lume per lo mar venir sì ratto,

un po’ lo sguardo, per rivolgere una domanda alla

che ‘l muover suo nessun volar pareggia.

mia guida, la rividi più lucente e fatta più grande.

Dal qual com’io un poco ebbi ritratto 19

22. Poi da ambedue i lati mi apparve un non so che

l’occhio per domandar lo duca mio,

di bianco e, sotto questo bianco, a poco a poco ne

rividil più lucente e maggior fatto.

uscì un altro. 25. Il mio maestro non diceva ancora

Poi d’ogne lato ad esso m’appario 22

parola, mentre i primi bianchi apparvero essere le

un non sapeva che bianco, e di sotto

ali; quando fu certo di riconoscere l’angelo nocchie-

a poco a poco un altro a lui uscio.

ro, 28. gridò: «Pièga, pièga le ginocchia! Ecco

Lo mio maestro ancor non facea motto, 25

l’angelo di Dio. Congiungi le mani! D’ora in poi

mentre che i primi bianchi apparver ali;

vedrai altri ministri di Dio simili a questo. 31. Vedi

allor che ben conobbe il galeotto,

che non usa strumenti umani e che non ha bisogno

gridò: “Fa, fa che le ginocchia cali. 28

né di remi né di altre vele, ma soltanto delle sue ali,

Ecco l’angel di Dio: piega le mani;

[per volare] tra lidi così lontani (=dalla foce del Te-

omai vedrai di sì fatti officiali.

vere al purgatorio). 34. Vedi come le ha puntate ver-

Vedi che sdegna li argomenti umani, 31

so il cielo, fendendo l’aria con le penne eterne, che

sì che remo non vuol, né altro velo

non subiscono cambiamenti come quelle mortali».

che l’ali sue, tra liti sì lontani.

37. Poi l’uccello divino apparve più luminoso, via

Vedi come l’ha dritte verso ‘l cielo, 34

via che venne verso di noi, perciò il mio occhio non

trattando l’aere con l’etterne penne,

poté fissarlo da vicino, 40. ma lo chinai a terra.

che non si mutan come mortal pelo”.

Quello approdò alla riva con una navicella tanto ve-

Poi, come più e più verso noi venne 37

loce e leggera, che non s’immergeva nemmeno

l’uccel divino, più chiaro appariva:

nell’acqua. 43. Il nocchiero celeste se ne stava a

per che l’occhio da presso nol sostenne,

poppa ed era tale che la sola descrizione renderebbe

ma chinail giuso; e quei sen venne a riva 40

beati; e più di mille spiriti vi sedevano dentro. 46.

con un vasello snelletto e leggero,

«Quando il popolo d’Israele uscì dall’Egitto» can-

tanto che l’acqua nulla ne ‘nghiottiva.

tavano tutti insieme ad una voce con i versetti suc-

Da poppa stava il celestial nocchiero, 43

cessivi di quel salmo. 49. Poi fece su di loro il segno

tal che faria beato pur descripto;

della santa croce, quindi essi si gettarono tutti sulla

e più di cento spirti entro sediero.

spiaggia ed egli se ne andò velocemente, come era

‘In exitu Israel de Aegypto’ 46

venuto. 52. La folla, che rimase lì, appariva non pra-

cantavan tutti insieme ad una voce

tica del luogo e si guardava intorno come chi vede

con quanto di quel salmo è poscia scripto.

cose nuove. 55. Il sole mandava i suoi raggi in tutte

Poi fece il segno lor di santa croce; 49

le direzioni e con le sue frecce infallibili aveva cac-

ond’ei si gittar tutti in su la piaggia;

ciato il Capricorno (=la costellazione) dal centro del

ed el sen gì, come venne, veloce.

cielo, 58. quando la gente appena arrivata alzò la

La turba che rimase lì, selvaggia 52

fronte verso di noi, dicendo: «Se voi la sapete, mo-

parea del loco, rimirando intorno

strateci la via per salire sul monte».

come colui che nove cose assaggia.

Da tutte parti saettava il giorno 55

lo sol, ch’avea con le saette conte

di mezzo ‘l ciel cacciato Capricorno,

quando la nova gente alzò la fronte 58

ver’ noi, dicendo a noi: “Se voi sapete,

mostratene la via di gire al monte”.

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 9

E Virgilio rispuose: “Voi credete 61 61. Virgilio rispose: «Voi forse credete che noi co-

forse che siamo esperti d’esto loco; nosciamo questo luogo; siamo invece pellegrini co-

ma noi siam peregrin come voi siete. me voi. 64. Giungemmo poco fa, un po’ prima di

Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco, 64 voi, per un’altra strada, che fu così accidentata e

per altra via, che fu sì aspra e forte, malagevole, che in confronto la salita ci apparirà or-

che lo salire omai ne parrà gioco”. mai un gioco». 67. Quelle anime, accortesi dal mio

L’anime, che si fuor di me accorte, 67 respiro che ero ancor vivo, impallidirono per la me-

per lo spirare, ch’i’ era ancor vivo, raviglia. 70. E come la gente accorre intorno a un

maravigliando diventaro smorte. messaggero che porta un ramoscello d’ulivo, per

E come a messagger che porta ulivo 70 sentire le notizie, e nessuno si mostra schivo di far

tragge la gente per udir novelle, calca; 73. così quelle anime fortunate fissarono tutte

e di calcar nessun si mostra schivo, insieme gli occhi sul mio volto, quasi dimenticando

così al viso mio s’affisar quelle 73 di andare a farsi belle. 76. Io vidi una di esse farsi

anime fortunate tutte quante, avanti per abbracciarmi, con affetto così grande, che

quasi obliando d’ire a farsi belle. mi spinse a fare altrettanto. 79. Ohimè, o ombre va-

Io vidi una di lor trarresi avante 76 ne, fuorché nell’aspetto!, tre volte cinsi le mani die-

per abbracciarmi con sì grande affetto, tro di lei e per tre volte tornai con esse al mio petto.

che mosse me a far lo somigliante. 82. Allora, credo, mi dipinsi di meraviglia: l’ombra

Ohi ombre vane, fuor che ne l’aspetto! 79 sorrise e si trasse indietro, io mi spinsi avanti, per

tre volte dietro a lei le mani avvinsi, seguirla. 85. Disse dolcemente che io non cercassi di

e tante mi tornai con esse al petto. abbracciarla. Allora io conobbi chi era e la pregai di

Di maraviglia, credo, mi dipinsi; 82 fermarsi un poco, per parlarmi. 88. Mi rispose:

per che l’ombra sorrise e si ritrasse, «Come ti amai quando vivevo nel corpo mortale, co-

e io, seguendo lei, oltre mi pinsi. sì ti amo ora, che ne sono libera; perciò mi fermo.

Soavemente disse ch’io posasse; 85 Ma tu perché vai [per questa spiaggia]?». 91. «O

allor conobbi chi era, e pregai Casella mio, io faccio questo viaggio per ritornare

che, per parlarmi, un poco s’arrestasse. un’altra volta (=dopo la morte) qui (=in questo luogo

Rispuosemi: “Così com’io t’amai 88 di salvezza), dove ora mi trovo» dissi. «Tu invece

nel mortal corpo, così t’amo sciolta: perché giungi a purificarti soltanto adesso?» 94. Ed

però m’arresto; ma tu perché vai?”. egli a me: «Non mi è stato fatto alcun torto, se

“Casella mio, per tornar altra volta 91 l’angelo che prende quando vuole e chi vuole ha ri-

là dov’io son, fo io questo viaggio”, fiutato più volte di trasportarmi, 97. perché il suo

diss’io; “ma a te com’è tanta ora tolta?”. volere procede da quello divino, che è sempre giu-

Ed elli a me: “Nessun m’è fatto oltraggio, 94 sto. Ma da tre mesi egli ha accolto nella navicella

se quei che leva quando e cui li piace, chi ha voluto entrare, senza opporsi. 100. Perciò io,

più volte m’ha negato esto passaggio; che allora stavo [in attesa] guardando il mare, dove

ché di giusto voler lo suo si face: 97 l’acqua del Tevere diventa salata, fui benignamente

veramente da tre mesi elli ha tolto accolto da lui. 103. Ora ha volto le ali verso quella

chi ha voluto intrar, con tutta pace. foce, perché qui si raccoglie sempre chiunque non si

Ond’io, ch’era ora a la marina vòlto 100 cala verso Acherónte». 106. Ed io: «Se una legge

dove l’acqua di Tevero s’insala, nuova non ti ha fatto dimenticare e non t’impedisce

benignamente fu’ da lui ricolto. di cantare quelle canzoni d’amore, con cui solevi

A quella foce ha elli or dritta l’ala, 103 placare tutti i miei dolori, 109. ti piaccia di consola-

però che sempre quivi si ricoglie re un po’ la mia anima, che, venendo qui [con il

qual verso Acheronte non si cala”. corpo], è tanto affannata!». 112. «L’amore, che mi

E io: “Se nuova legge non ti toglie 106 parla nel ricordo» egli cominciò allora così dolce-

memoria o uso a l’amoroso canto mente, che la dolcezza mi risuona ancora dentro.

che mi solea quetar tutte mie doglie, 115. Il mio maestro, io e quella gente, che era con

di ciò ti piaccia consolare alquanto 109 lui, apparivamo così contenti, come se non avessimo

l’anima mia, che, con la sua persona altri pensieri. 118. Noi eravamo tutti fissi ed attenti

venendo qui, è affannata tanto!”. alle sue note, quando il vecchio ed onorato Catone

‘Amor che ne la mente mi ragiona’ 112 gridò: «Che cosa fate, o spiriti lenti?

cominciò elli allor sì dolcemente,

che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Lo mio maestro e io e quella gente 115

ch’eran con lui parevan sì contenti,

come a nessun toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi e attenti 118

a le sue note; ed ecco il veglio onesto

gridando: “Che è ciò, spiriti lenti?

Divina commedia. Purgatorio, a cura di P. Genesini 10

Description:Dante lo sce- glie come guida per l'inferno e il purgatorio, e lo fa Catone è il severo guardiano del purgatorio, che in In quella parte, dove la pic-.