Table Of Content« Aimer c’est souffrir. Pour éviter de souffrir, il

faut éviter d’aimer. Mais alors on souffre de ne

pas aimer. Par conséquent, aimer c’est souffrir, ne

pas aimer c’est souffrir, et souffrir c’est souffrir. »

W A

OODY LLEN

Avant-propos

Ce livre est une invitation à la philosophie de l’amour.

Je présente un panorama général des différentes formes d’amour (sexuel,

romantique, moral, céleste), et j’examine ce que j’appelle les six idées de base

de l’amour1.

— L’amour est plus important que tout

— L’être aimé est irremplaçable

— On peut aimer sans raison

— L’amour est au-delà du bien et du mal

— On ne peut pas aimer sur commande

— L’amour qui ne dure pas n’est pas un amour véritable

On retrouve ces idées de base en partie ou en totalité dans chacune des

formes d’amour.

J’essaie de ne pas être trop cynique, c’est-à-dire de ne pas dévaluer l’amour

systématiquement, et de façon purement provocatrice.

Mais je dois avouer que c’est assez difficile parce que c’est la réaction

spontanée la plus appropriée, je crois, devant l’étrange prolifération des

célébrations, glorifications et autres éloges philosophiques de l’amour2.

Une telle unanimité donne l’impression qu’il n’y a plus beaucoup de place

aujourd’hui, dans l’espace intellectuel, pour des vues critiques sur la

question3.

L’un de mes objectifs dans ce livre est de ramener ces vues critiques dans le

débat philosophique.

Cependant, je ne propose aucune définition originale de l’amour.

Je laisse au lecteur inventif la liberté d’en chercher une qui pourrait

satisfaire tout le monde. Mais j’explique longuement pourquoi ce serait une

mauvaise idée d’essayer.

Bien que je parle tout au long de ce livre, et surtout en conclusion, de

l’exploitation politique du mot « amour » par les moralistes conservateurs, il

ne s’agit pas d’un ouvrage de philosophie politique. Je m’intéresse avant tout

aux problèmes logiques et moraux que posent les idées de base de l’amour.

Un dernier mot d’introduction.

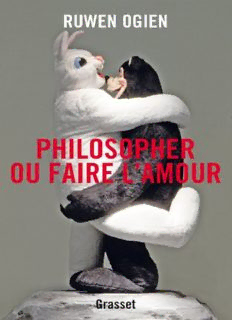

En décidant de donner à ce livre le titre Philosopher ou faire l’amour, je ne

voulais évidemment pas parler de ma situation personnelle (quoique…).

C’est une sorte d’écho au titre si bien choisi du film des frères Larrieu

Peindre ou faire l’amour.

Je pensais qu’il serait utile d’affirmer dès le début mon opposition à

certaines philosophies ascétiques qui nous imposent l’alternative

« Philosopher ou faire l’amour » puis nous prient de rayer la mention « faire

l’amour ».

L’héroïne de Peindre ou faire l’amour fait un choix philosophique

différent. Installée près d’un sentier de montagne pour peindre un paysage du

Vercors, elle laisse tomber pinceaux et chevalet pour céder aux charmes d’un

inconnu aveugle qui passait par là (peut-être une réapparition de Cupidon, le

Dieu de l’amour des Romains, gamin et farceur, tirant ses flèches au hasard,

les yeux bandés). C’est « peindre » qui disparaît.

Du point de vue technique, il est sûrement plus facile de faire l’amour en

philosophant qu’en peignant. Mais intellectuellement, aucun de ces choix ne

s’exclut mutuellement. On peut trouver des raisons de continuer à peindre, à

philosopher et à faire l’amour, même s’il est probablement plus prudent

d’essayer d’éviter de le faire exactement en même temps !

1. Je les ai recomposées à partir de deux ouvrages d’introduction à la philosophie de l’amour : Alan

Soble, The Philosophy of Sex and Love. An Introduction, Saint Paul (Minn.), Parangon House, 1998 ;

Simon May, Love. A History, New Haven, Yale University Press, 2011.

2. Cf. Alain Badiou (avec Nicolas Truong), Éloge de l’amour, Paris, Flammarion, 2009 ; André

Comte-Sponville, Le sexe ni la mort. Trois essais sur l’amour et la sexualité, Paris, Albin Michel,

2012 ; Marcel Conche, Analyse de l’amour et autres sujets, Paris, Le Livre de poche, 2011 ; Luc

Ferry, La révolution de l’amour, Paris, Plon, 2010 ; Alain Finkielkraut, Et si l’amour durait ?, Paris,

Stock, 2011 ; Nicolas Grimaldi, Métamorphoses de l’amour, Paris, Le Livre de poche, 2011, pour ne

citer que les plus connus. Paul Ricœur avait noté cette « bizarrerie » du discours de l’amour qui

consiste à en faire un discours de louange exclusivement : Amour et justice, Paris, Points-Seuil, 2008,

p. 18.

3. Quand on considère toute la production actuelle sur l’amour, philosophique et non

philosophique, qui est devenue en France quasi industrielle, on est encore plus frappé par

l’idéalisation de ce sentiment : cf. la revue Sciences humaines, L’amour, un besoin vital, no 32, sept.-

nov. 2013.

PREMIÈRE PARTIE

INVITATION

À LA PHILOSOPHIE DE L’AMOUR

1

L’AMOUR C’EST DU PIPEAU,

C’EST BON POUR LES GOGOS

Peut-on philosopher sur l’amour sans « tuer le sujet », c’est-à-dire sans lui

ôter ce qui fait sa saveur, son mystère, son importance dans nos vies ?

La philosophie, avec ses concepts abstraits et ses schémas de pensée

généraux, peut-elle saisir ce qu’il y a de charnel, de sensuel, d’émotionnel, de

particulier dans chaque histoire d’amour ?

Pour certains penseurs, la réponse est clairement « non ».

Si on me passe l’image, je dirais que, pour eux, réfléchir sur l’amour avec

les outils rationnels de la philosophie, ce serait comme essayer de capturer une

infinité de poissons minuscules qui nagent dans tous les sens avec un filet à

grosses mailles.

Un projet vain et un peu ridicule.

Ils estiment que la poésie, la nouvelle, le cinéma, le roman (avec des

allusions autobiographiques de préférence) sont des genres bien mieux

adaptés pour parler d’amour, en raison de leur absence de prétention théorique

et de leur sensibilité aux aspects corporels, singuliers, de toute activité

humaine1.

Ils considèrent que les théories générales et abstraites de l’amour produites

par les philosophes sont autodestructrices, parce qu’elles font disparaître ce

qu’elles cherchent à expliquer : le caractère unique de chaque rencontre

amoureuse, l’intensité des émotions qu’elle suscite2.

Martha Nussbaum l’écrit à sa façon claire et directe : « Nous avons suggéré

que les théories sur l’amour, et tout particulièrement les théories

philosophiques, ne nous offrent pas ce que nous découvrons dans les histoires

[d’amour] parce qu’elles sont trop simples3. »

Roland Barthes est évidemment plus obscur et plus tortueux, mais il dit à

peu près la même chose : « L’amour (le discours amoureux) : cela même dont

le propre est de résister à la science, à toute science, à tout discours de

l’unification, de la réduction, de l’interprétation4. »

Je suis en désaccord complet avec ces affirmations.

Elles font de l’amour une sorte d’exception par rapport à toutes les autres

questions existentielles sans proposer de justification solide à ce traitement

sélectif.

Personne ne semble penser que philosopher sur la nostalgie, la finitude ou

l’ennui conduira nécessairement à appauvrir ces sentiments, à les remplacer

par des généralités intellectuelles.

Personne (à part quelques stoïciens) ne semble croire que réfléchir

rationnellement sur la souffrance ou la solitude aboutira à les faire disparaître

de nos vies (ce qu’on pourrait regretter par ailleurs).

Pourquoi n’en va-t-il pas de même pour l’amour5 ?

Pourquoi cette exception ?

À mon avis, elle a pour origine le fait que, selon certains philosophes, la

connaissance de l’amour doit être aussi intuitive, spontanée, émotionnelle que

l’amour lui-même6.

Or cette proposition est loin d’être évidente. Elle ne fait que conforter, sans

aucun argument à l’appui, des préjugés anti-intellectuels. Je ne vois donc pas

pourquoi il faudrait la prendre au sérieux philosophiquement.

D’autres objections au projet de philosopher sur l’amour, ou de proposer

des théories de l’amour me paraissent moins douteuses.

Ainsi, on pourrait accuser la philosophie de l’amour de rester prisonnière de

l’idée que l’amour et le bien, c’est la même chose.

Cette idée s’exprimerait dans la conviction, dont les sources chrétiennes ont

été souvent soulignées7, qu’il ne peut pas y avoir de « mauvais amour », car

aimer c’est toujours bien, même lorsque l’objet de l’amour est un ennemi ou

une crapule qui ne mérite pas l’attention affectueuse qu’on lui donne.

Vladimir Jankélévitch a exprimé ce point de vue avec sa verve habituelle :

Description:Extrait Avant-propos Ce livre est une invitation à la philosophie de l'amour. Je présente un panorama général des différentes formes d'amour (sexuel, romantique, moral, céleste), et j'examine ce que j'appelle les six idées de base de l'amour. - L'amour est plus important que tout - L'être ai