Table Of ContentI miei occhi

giacciono

in fondo al mare

nel cuore delle alghe

e dei coralli

(Peppino

Impastato)

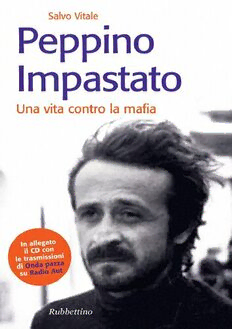

Peppino Impastato. (Foto di Paolo Chirco)

Salvo Vitale

Nel cuore dei coralli

Peppino Impastato

una vita contro la mafia

SECONDA EDIZIONE

Introduzione di

GIUSEPPE CASARRUBEA

Postfazione di

UMBERTO SANTINO

Rubbettino

Pochi giorni dopo la morte di Giuseppe Impastato una madre,

con un sorrisino sardonico mi disse: «U sintisti? Dicinu nca a

’ddu sfardatu ci hannu a scriviri un libru! E chi c’è di scriviri?

C’è di ririri» (trad.: «Hai sentito, dicono che su quello straccione

devono scrivere un libro. Cosa c’è da scrivere? C’è da ridere»).

Ebbene, dedico questo lavoro a tutte quelle madri che allora

ridevano, qualcuna delle quali si ritrova oggi vedova di mafia o

con i figli nella trappola dell’eroina, a quelle madri che hanno

accettato passivamente il ruolo di veicolo e strumento di

trasmissione della “cultura mafiosa”, rinunciando ad esprimere

il senso della propria dignità: possono continuare a ridere.

E lo dedico pure a una madre coraggiosa che il sorriso l’ha

perso, la madre di Peppino.

S.V.

© 2002 – Rubbettino Editore

88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) - Viale dei Pini, 10 -Tel. (0968) 662034

www.rubbettino.it

Nota dell’autore

Questo libro è stato scritto, in gran parte, venti anni fa, ma è stato

pubblicato, per la prima volta, nel 1996 , grazie allo stimolo di Giuseppe

Casarrubea , al coraggio dell’editore e al patrocinio dell’Osservatorio sulla

mafia dell’università di Messina. Qualche proposta di pubblicazione

avanzata a editori siciliani non ha riscosso alcun successo, perché non

coadiuvata da opportuna “spintarella” o presentazione.

Va detto comunque, a onor del vero, che, non so per quale occulta

ragione, mi sono rifiutato, per molto tempo di definire il lavoro. Forse

perché, in trasparenza, qualche aspetto del mio “esserci” non è riuscito a

staccarsi da quello di Peppino o forse perché ritengo che tutta questa

vicenda non sia ancora chiusa: fissare qualcuno in un libro è come

toglierlo dall’esistenza nella memoria e consegnarlo alla storia con una

cornice: qualcuno che invece, dopo molti anni sento ancora vivo.

In ogni caso non si tratta solo di una biografia di Peppino Impastato,

ma in prospettiva vi si legge la storia di sessant’anni di mafia a Cinisi e il

ruolo di primo piano che essa ha avuto all’interno delle vicende nazionali e

internazionali.

C’è pure una consistente documentazione che evidenzia, accanto ai

fatti di cronaca, lo sforzo ideologico e operativo condotto dalla “nuova

sinistra” siciliana nella lotta contro la mafia e nell’analisi, oltre che

nell’individuazione delle caratteristiche sociali ed economiche del

fenomeno.

Il mio rapporto di conoscenza con Peppino non è cronologicamente

definibile: lo ricordo quando frequentavamo il Liceo Classico di Partinico:

io ero qualche anno più avanti, ma consideravo con simpatia quel gruppo

molto affiatato di compagni di Cinisi.

Scelse la mia stessa facoltà, filosofia. Navigavamo in un arcano

desiderio di giustizia sociale e di eguaglianza che non trovava particolari

sbocchi di riferimento istituzionale. Ci prestavamo qualche libro, lui “Stato

e anar chia”, di Bakunin, io “ Stato e rivoluzione” di Lenin, lui Rimbaud,

io Prevert, lui gli scritti di Mao, io quelli di Sartre e Marcuse.

Maturammo le più belle esperienze di lotta nel ’68 con le lotte per

l’esproprio delle terre di Punta Raisi: avevo laggiù una casa che finì col

diventare un punto di ritrovo. Il gruppo, che veniva a piedi da Cinisi, (circa

tre chilometri), era molto eterogeneo: nel corso di incontri improvvisati

qualche contadino ci comunicava le sue paure di perdere la terra e il

lavoro, qualche altro mi guardava con deferenza, perché scrivevo sul

giornale “L’Ora”, c’era chi partecipava animosamente alle discussioni, chi

se ne andava sotto un ulivo a masturbarsi (“Manueli, chi fai?” – “Minchia,

è bellu”), chi non rinunciava alla sua veste di credente, (“Dio in cielo e

Mao in terra”), chi non riusciva a sganciarsi dall’ombra del papà-partito.

I miei quattro anni di differenza mi consentivano un maggiore filtro di

lettura e di razionalizzazione nelle analisi e nelle decisioni, mentre

Peppino definiva subito la possibilità dell’intervento forte e immediato.

Ricordo le lunghe notti passate all’università occupata, la paura di

aggressione da parte dei fascisti o della polizia, le estenuanti letture dei

classici del marxismo di cui era fornita la biblioteca della Facoltà, le

oceaniche assemblee in cui noi, quattro gatti del PCD’I ml, riuscivamo a

mettere in minoranza Corradino Mineo, che proponeva di metter fine

all’occupazione, accusandolo di non so quali tresche col Rettore e con i

professori.

Una volta che ero andato a trovare Peppino, suo padre mi disse: “Glielo

dica lei. Non m’interessa se fa politica. L’importanti è ca si pigghia un

pezzu di carta”1. Provai a convincerlo ed egli mi sfidò a una singolare

scommessa: avremmo sostenuto l’esame di Storia delle dottrine politiche

senza toccare libro: lui prese ventotto, io trenta, solo perché conoscevo

l’argomento del corso monografico. Per il resto non volle più sentirne:

sosteneva che l’Università è un veicolo della subcultura borghese, una

fabbrica d’ignoranza al servizio del potere.

Poi ci perdemmo di vista, io in Sardegna, vicino a “Servire il popolo”,

lui, dopo qualche simpatia per il “Manifesto”, (1972) dentro “Lotta

Continua”.

Andavo a trovarlo quando tornavo in Sicilia ed egli aveva sempre del

materiale politico di prima mano da darmi. In uno di questi incontri mi

mostrò alcune lettere che lo invitavano “amichevolmente” a non occuparsi

più degli edili, e che lasciavano intravedere chiare minacce di morte nel

caso avesse continuato.

Organizzammo insieme lo spettacolo che diede l’avvio al circolo

“Musica e Cultura”, ma, in rapporto a questa esperienza, provavo qualche

momento di disagio: non mi ero scrollato l’esperienza del ’68 mentre

intorno impazzava il ’77. Ritenevo importante stare tra la gente e non

chiusi in una stanza: molti mi sembravano più zombies o cacciatori di

sesso che soggetti politici, cioè patologia del rivoluzionarismo; erano

maturate alcune esperienze che non avevo vissuto, delle quali, quando

rientrai, rimaneva in piedi Radio Aut.

Nel settembre del ’77 Peppino mi diede una scossa: “Mi sembra che

non te ne importi più niente. Fatti vedere, vieni a trasmettere” – “Ci sto.

Ma senza ‘menate’”: fioretto per la gente comune e rasoio per gli “amici”,

con un obiettivo: allargare l’area del consenso.

Iniziammo un sodalizio quasi disperato: avessimo avuto altri mezzi e

altra gente avremmo scelto altre strade per lottare contro la mafia, ma

accanto a noi c’era solo molto “personale” promosso a “politico”, bisogno

d’amore, di sesso, di scarico delle tensioni e solo in pochissimi rifiutavamo

l’erba, per fumare un’ideologia e una pratica d’intervento che per noi era

seme, per i destinatari era invece pura follia o spaventata curiosità.

Di quegli otto mesi di intenso impegno conservo ancora qualche

rimorso: ho tirato e fatto tirare la corda più di quanto Peppino avesse fatto

sino allora, stimolando la sua naturale aggressività e lasciandogli

sviscerare senza remore la sua grande conoscenza degli ambienti mafiosi e

politici di Cinisi; ho cercato di elevare ad arte e a strumento di civile lotta

politica la satira e ho finito con lo scordarmi che, quando la

ridicolizzazione e la denuncia aperta intaccano interessi e credibilità,

scattano sistemi di risposta e controffensive che, in una terra di barbarie e

di violenza come quella in cui ci siamo mossi, prevedono anche la pena di

morte.

1 “L’importante è che prenda un ‘pezzo di carta’”.

Introduzione

1. Casolari della morte e ville dei misteri

Il lunedì precedente le elezioni amministrative del 1978, fu un giorno

singolare, a Cinisi. Radio Aut, l’emittente radiofonica che Peppino

Impastato aveva fondato a Terrasini, e che da quasi un anno costituiva

l’unica credibile fonte di informazione in quella zona nella quale da

sempre avevano comandato uomini tanto potenti quanto feroci,

sonnecchiava tra le poltrone bisunte e vuote e gli spifferi carichi di vento

furioso e di salsedine, che si infiltravano tra le persiane devastate dal

tempo, percorrendo le stanze umide, quasi cadenti, al primo piano del

corso Vittorio Emanuele III, n. 108. In compenso la strada si apriva sul

mare e lasciava quasi sperare, proprio per questa sua caratteristica, in un

bel tempo che, invece, non c’era. Era una settimana piovosa, grigia, e tra

quelle quattro pareti disadorne, il cuore si stringeva come preso dallo

smarrimento, dalla solitudine, da un’aria plumbea, quaresimale. Ci si

vedeva, quel giorno, per scambiare qualche battuta; per ascoltare,

trasmessa da “Radio Terrasini Centrale”, l’intervista, censurata, che

Peppino aveva concesso in quella campagna elettorale che andava a

chiudersi la domenica successiva, 14 maggio; ma anche per assicurare un

minimo di presenza alla radio, di compagnia al gruppo redazionale.

Giosuè e Peppino stavano ancora a discutere sulla mostra “Mafia e

territorio”, esposta nella piazza del paese il giorno prima, quando la

conversazione dei due fu interrotta dall’arrivo di Giovanni, un compagno

di Peppino che lavorava a Palermo. Era visibilmente preoccupato, teso in

viso. Giosuè si avvicinò al balcone e Giovanni gli comunicò che suo

cugino Giuseppe Amenta, che era anche suo datore di lavoro, lo aveva

avvertito di non tornare a Cinisi perché «in quei due giorni sarebbe

successo qualcosa di grosso».

La prima sensazione è che Peppino sia in pericolo. Giovanni vuole

dirglielo, chiamarlo in disparte, buttarglisi addosso, bloccarlo lì, tra quelle

pareti umide, in quella poltrona dove il suo compagno era solito