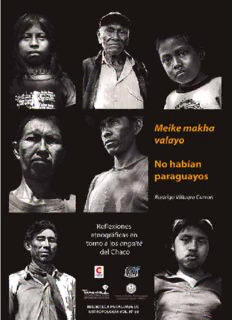

Table Of ContentMeike makha valayo:

No habían paraguayos

Reflexiones etnográficas en torno a los angaité del Chaco

Rodrigo Villagra Carron

Meike makha valayo

No habían paraguayos

Reflexiones etnográficas en torno a los angaité del Chaco

Autor: Rodrigo Villagra Carron

El artículo “Los maskoy de Puerto Casado y los angaité de Puerto Pinasco. Un re-

cuento de los tiempos del tanino” cuenta con la coautoría de Valentina Bonifacio.

Biblioteca Paraguaya de Antropología

Director: Nilo Zárate

Volumen N° 98

Edición: Fernando Amengual y Eulogio García

Fotografías de Tapa: Xoan García Huguet (gentileza)

Diseño: h2o

Impresión: AGR servicios gráficos

Copyleft - 2014

Se permite la utilización del contenido de esta obra con fines no comerciales, mencionando la fuente.

©CEADUC, ©Tierraviva, ©Rodrigo Villagra

ISBN: 978-99953-76-75-8

Centro de Estudios Antropológicos

Universidad Católica - CEADUC

La elaboración, la edición y la impresión de este material fueron posibles gracias al apoyo de la Coope-

ración Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-

CID), en el marco del Convenio Regional IEPALA-AECID 10-CO1-049 “Fortalecimiento de capacida-

des humanas e institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes y de afrodescendientes, altamente

vulnerables a situaciones de violación de derechos humanos y violencia de género, en Paraguay, Bolivia,

Colombia y Ecuador, con posibles acciones en otros países de la zona.” El contenido de la misma es

responsabilidad exclusiva de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco y no refleja, necesariamente,

la postura de la AECID.

Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco

Manuel Domínguez 1073, Asunción, Paraguay. Tel.: (595 21) 202039

e-mail: [email protected], Web: www.tierraviva.org.py

Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica

“Nuestra Señora de la Asunción”, CEADUC

Independencia Nacional y Comuneros, Asunción, Paraguay.

Casilla #1718, Tel/Fax: (595 21) 441044 int. 252.

e-mail: [email protected], [email protected], Web: www.ceaduc.uca.edu.py

Índice

Introducción ..............................................................................................7

Fair Play. Género y equidad en comunidades indígenas ........................13

Repensando las categorías precoloniales y presentes de

identificación y diferenciación social a partir del caso de los angaité .....23

Los liderazgos enlhet-enenlhet: los cambios, las continuidades,

las paradojas .............................................................................................65

Nanek añy’a kempohakme o “en aquel tiempo de los enojados” .............91

Economía indígena y economía de mercado .........................................121

Antecedentes sobre los pueblos enlhet, enxet-sanapaná y angaité

en la zona del noroeste del actual Departamento de Presidente Hayes .131

Del Vaingka al Choqueo. Socialidad y ritual de los angaité a partir

de la colonización del Chaco .................................................................143

Los dos chamanes y el dueño del ganado. Narrativa y chamanismo

entre los angaité del Chaco paraguayo ..................................................171

Chamanismo y alteridad desde la mirada de los pueblos chaqueños.

Análisis de cuatro narrativas: qom, angaité, enxet y nivaclé .................209

Los maskoy de Puerto Casado y los angaité de Puerto Pinasco.

Un recuento de los tiempos del tanino ...................................................223

Notas finales ...........................................................................................273

Rodrigo Villagra Carron

Introducción

Este libro, a través de los textos reunidos en el mismo, da vueltas alre-

dedor de una misma pregunta básica y de fondo: ¿quiénes son los angaité?

Naturalmente, esa pregunta lleva a otras interrogantes: ¿cuál es la identidad

distintiva de este pueblo respecto a otros pueblos indígenas chaqueños?

¿Qué tienen de diferentes, y por lo tanto, en común con ellos? Estas pre-

guntas no se pueden responder sin poner en contexto las vidas, historia,

experiencias y palabras de personas concretas que se identifican como an-

gaité. De eso se trata mayormente esta colección de artículos, todos ellos

toman como punto de mira un aspecto cultural, histórico o etnográfico con-

creto de los angaité: su etnogénesis, sus rituales, su narrativa, o su vida

bajo el imperio de la Compañía Pinasco, entre otros, para desde allí descri-

bir lo que nos dicen los protagonistas angaité.

No obstante, al ir de a poco conociendo esta identidad la misma se vuelve

refractaria y móvil, es decir, sólo puede entenderse desde su relación con el

otro y en relación a los otros, indígenas y no indígenas, que la circundan y a

la vez constituyen. Por eso, por momentos, el punto de mira de los artículos

se expande a otros pueblos indígenas y se hacen comparaciones o alusiones

a pueblos cercanos étnica (p. ej., enlhet-enenlhet), geográfica (p. ej., qom,

nivaclé, wichi), o culturalmente (p. ej., amerindios, amazónicos). La con-

textualización realizada sobre el pueblo angaité y pueblos relacionados no

es inocente sino premeditada, es hecha desde la antropología y privilegia

textos e ideas de esa disciplina, y se sirve abusivamente de proposiciones

de otros colegas y estudiosos que han trabajado con pueblos chaqueños. En

7

Meike makha valayo: No habían paraguayos

ese sentido y particularmente, se incluye aquí un trabajo sobre los maskoy

de Puerto Casado, cuya autora y colega Valentina Bonifacio solidariamente

aceptó incluir en esta compilación, dado que lo habíamos preparado como

un texto conjunto –junto con la parte sobre los angaité de Puerto Pinasco–

para otra publicación.

Conviene aquí indicar que esta compilación de textos propios –salvo

el citado en coautoría con Valentina– nace, primeramente, como compen-

sación de una deuda personal con Tierraviva –aún pendiente– de poner

a punto y publicar la traducción de la tesis doctoral sobre los enxet de

Stephen Kidd, fundador de Tierraviva. Por otra parte, esta compilación se

concreta a través de la intención y oportunidad brindada por IEPALA para

publicar la reflexión académica que hemos generado como miembros de –o

personas que pasaron por- Tierraviva durante sus veinte años de existen-

cia, a partir del trabajo con las reivindicaciones territoriales de los pueblos

chaqueños. Tal reflexión es por suerte diversa y rica, pero aún está relati-

vamente dispersa o inédita, dado que en la mayoría de los casos, cuando

fue producida en el marco institucional, respondió a las necesidades de

litigio y trámite propios de los reclamos territoriales, o en su caso, las in-

vestigaciones y sus resultados fueron hechas como iniciativas individuales

en diversos ámbitos y espacios. Afortunadamente, con la publicación de

investigaciones previas a esta (p. ej., la reedición del Digesto Normativo de

los Pueblos Indígenas del año 2013; Violencia e Impunidad hacia el Pue-

blo Paĩ Tavyterã-Kaiowa en 2014), dicha dispersión del conocimiento ga-

nado y producido se está revirtiendo. Precisamente, y a fin de converger en

los esfuerzos de sistematización y difusión del conocimiento antropológico

llevados a cabo por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universi-

dad Católica-CEADUC, se publica este material con dicho centro y como

parte de su fecunda “Biblioteca Paraguaya de Antropología”.

A manera de guía, detallemos brevemente de qué trata cada artículo y

su contexto de origen. En el primer artículo, la observación de un usual

partido de fútbol en una calurosa Semana Santa del año 2005 en la comu-

nidad angaité La Patria, entre mujeres jóvenes y chamanes, me sirvió de

motivación –además de la invitación para escribir en el Informativo Mujer

del Centro de Documentación y Estudios– para elaborar una resumida re-

flexión sobre las relaciones de género hombre-mujer entre los ángaite –y

por extensión las de otros pueblos indígenas–, sugiriendo de mi parte una

8

Rodrigo Villagra Carron

alternativa a la simple constatación de la dominación de hombres por mu-

jeres. En el segundo artículo, con los primeros resultados de un trabajo de

campo más sistemático en la misma comunidad, y el premio Susnik 2005

en vista, me embarqué en el cuestionamiento de los presupuestos de la

clasificación lingüística y étnica de los pueblos chaqueños, usando como

elemento disparador y probatorio el paradójico nombre exógeno de los

angaité (o los “enseguida”, según su traducción del guaraní), y tomando

como plataforma, y en parte como contrapunto, los aportes lingüísticos de

Kalisch y Unruh, que instituyeron la familia lingüística enlhet-enenlhet.

En el tercer artículo, una invitación a un seminario de “chacólogos” del

colega José Braunstein, me valió para escribir un análisis de los lideraz-

gos enlhet-enenlhet, haciendo un panorama de lo tradicional a lo actual e

incluyendo sus características, fenómeno ligado al tipo de sociedad polí-

tica –mayormente igualitaria, según el punto de vista que sostengo–. El

cuarto artículo, la invitación a participar de un seminario en París, hecha

por el amigo Nicolás Richard, y la constatación posterior de ricos y den-

sos testimonios de baqueanos angaité –y enxet– de su participación en

la Guerra del Chaco, me permitió presentar algunos de estos testimonios

y plantear un análisis de la singular visión, vivencia y consecuencias de

este conflicto en la historia de los mismos. El quinto artículo hacía parte

de una investigación propulsada por la OIT que permaneció inédita, y a la

que me invitaron a participar los abogados Marcella Zub Centeno y Mario

Barrios Cáceres. Mi intención en esta parte era explicar las posiciones

que proponían una economía indígena per se y argumentar la existencia

de prácticas económicas distintivamente indígenas, vistas más como una

economía moral y no como un simple apéndice marginal de la economía

política y del mercado. El sexto artículo obedeció a otro objetivo, si bien

también fue parte de un texto mayor, su finalidad era probar a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos la posesión y ubicación tradicional

de la comunidad Xákmok Kásek y sus ascendientes en su territorio tradi-

cional, sin embargo, la constatación de que aldeas de grupos precoloniales

de los sanapaná, enxet y enlhet eran cohabitadas por grupos precoloniales

angaité en el extremo oeste de su territorio, me motivó a incluirlo –junto

con la recomendación de la colega Lorna Quiroga– puesto que completa-

ba una visión geográfica más extensa, y a la vez más profunda y diferen-

ciada, del pasado precolonial angaité. El séptimo artículo fue elaborado

a invitación de la colega Capucine Boidin para escribir en el volumen de

la Journal des Americanistes dedicado a Paraguay; la cual me sirvió de

9

Meike makha valayo: No habían paraguayos

justificación para analizar un ritual angaité común a varios pueblos cha-

queños y bastante usual hasta hoy, el Choqueo, y compararlo con otro más

extenso y menos visto, el Vaingka, no a la luz del proceso de aculturación

o decaimiento cultural, sino a partir una perspectiva de transformación y

resignificación cultural de la alianza política y la alteridad étnica actuada

en tales rituales. El noveno artículo fue de nuevo otra invitación a escribir,

hecha por la colega Florencia Tola, en un volumen dedicado a las onto-

logías particulares de los pueblos chaqueños, entrelazadas con discursos

sobre el poder (chamánico y político) y la afectividad como un método de

aproximación; la temática general me ofreció la oportunidad de traducir

el tercer capítulo de mi tesis doctoral, donde hablo del poder chamánico,

político y material, entrelazados en la historia y el mito, y vistos y ex-

plicados por un chamán, Agapito Navarro –mi mentor y maestro-, a este

interlocutor, para hacerme entender el origen mismo de las diferencias so-

ciales y étnicas entre los angaité y los paraguayos. El octavo artículo fue

hecho como ponencia, esta vez para presentarla en el III Foro Nacional

de Historia, a instancias de la colega Gloria Scappini; allí vuelvo sobre

el tema de las diferencias históricas entre indígenas y no indígenas, pero

tomando como base las explicaciones míticas y narrativas que narradores

de distintos pueblos chaqueños han dado, para señalar la partitura común

a pesar de las variaciones tonales, y para hacer constar que la propia pers-

pectiva de la historia –aunque sea trágica o de derrota– también es una

forma de reafirmación étnica. El décimo y último artículo fue fruto de una

propuesta para participar de un libro sobre enclaves industriales y pue-

blos indígenas en América Latina en los siglos XIX y XX, hecha por los

colegas Federico Bossert, Nicolás Richard y Lorena Córdoba; dado que

el tema partía desde esa conjunción hablamos con Valentina Bonifacio (y

también con el colega Mario Blaser quien lastimosamente no pudo sumar-

se) para narrar las circunstancias, vida y adversidades de los trabajadores

indígenas maskoy y angaité en los puertos tanineros de Casado y Pinasco,

respectivamente. En la primera parte, se describe detalladamente cómo

los maskoy preexisten, trabajan, sobreviven y, en cierta medida, triunfan

sobre la extinta compañía de Puerto Casado –como empresa taninera– en

un proceso de reivindicación inmanente de su etnicidad menoscabada y su

condición laboral marginada. En la segunda parte, se presenta la distribu-

ción de los grupos precoloniales angaité y sanapaná de manera a ilustrar

la génesis paradójica del pueblo angaité, también leída como un proceso

de resignificación propia de las circunstancias históricas azarosas experi-

10

Description:de las poblaciones indígenas guaraníes y de afrodescendientes, altamente . creto de los angaité: su etnogénesis, sus rituales, su narrativa, o su vida angaité (o los “enseguida”, según su traducción del guaraní), y tomando político y material, entrelazados en la historia y el mito,