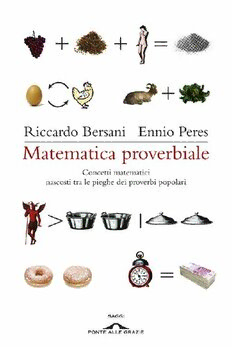

Table Of ContentRICCARDO BERSANI, ENNIO PERES

MATEMATICA

PROVERBIALE

Concetti matematici nascosti tra le pieghe

dei proverbi popolari

Copertina: GrafCo3

Ponte alle Grazie è un marchio

di Adriano Salani Editore s.u.r.l.

Gruppo editoriale Mauri Spagnol

Il nostro sito Internet è: www.ponteallegrazie.it

Seguici su Facebook e su Twitter (@ponteallegrazie)

Per essere informato sulle novità

del Gruppo editoriale Mauri Spagnol visita:

www.illibraio.it

www.infinitestorie.it

© 2013 Adriano Salani Editore s.u.r.l. – Milano

ISBN 978-88-6833-009-5

Prima edizione digitale 2013

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

Introduzione

(Chi ben comincia è a metà dell’opra)

Con il termine proverbio, come è a molti noto, si intende un

breve detto anonimo, di larga diffusione e antica tradizione,

che esprime un giudizio o un consiglio, desunto dall’espe-

rienza comune.

Un proverbio è sempre portatore di un significato com-

piuto, a differenza di un generico modo di dire che, per riu-

scire a esprimere un concetto preciso, deve essere associato

a un predicato verbale, al pari di un avverbio.

Ad esempio, la locuzione: «a denti stretti» può signifi-

care: «con rabbia», «controvoglia» o anche: «col massimo

impegno». Per poter fornire un’informazione meno vaga,

però, deve essere inserita in frasi analoghe a queste: «rispo-

se a denti stretti», «accettò a denti stretti», «lottava a denti

stretti», e così via.

Invece, un proverbio come: «Chi la fa, l’aspetti», manife-

sta il chiaro significato di: «Chi reca danno ad altre persone,

deve aspettarsi da queste una reazione dello stesso tipo»,

senza bisogno di alcun tipo di intervento sintattico.

Lo scopo dei proverbi è ben preciso: sintetizzare un concet-

to, una tesi, un’argomentazione o una convinzione. La stessa

etimologia della parola è esplicita, in entrambe le interpre-

5

tazioni del prefisso pro (che può significare sia: «al posto

di», che: «a favore di»). In pratica, il proverbio sta al posto

del verbo (ovvero, di un discorso più ampio e articolato) e si

propone di favorire, se non la sua comprensione, almeno il

desiderio di approfondire lo spunto suggerito.

A livello semantico, indipendentemente dal loro aspetto for-

male, i proverbi possono essere classificati in due categorie

principali.

Proverbi didattici – Si richiamano a concetti ben definiti

e intendono svolgere una funzione di utilità pratica. In ge-

nere, si riferiscono alle caratteristiche meteorologiche di una

particolare zona geografica o alle abitudini e le convinzioni

di una determinata popolazione. Alcuni esempi possono es-

sere: «Marzo pazzerello: viene il sole e prendi l’ombrello»,

«Piemontesi, falsi e cortesi», «Roma caput mundi, Venezia

secundi», «Rosso di sera, bel tempo si spera», «Se piove a

Santa Bibiana, piove quaranta dì e una settimana».

Proverbi metaforici – Esprimono concetti figurati, uti-

lizzabili in varie circostanze, in base al contesto sociale,

geo grafico e culturale. Per la loro peculiare adattabilità a si-

tuazioni e ambiti differenti, questi proverbi dimostrano una

certa longevità e sono presenti in culture di lingue diverse.

Alcuni esempi possono essere: «Il mattino ha l’oro in boc-

ca», «Gallina vecchia fa buon brodo», «L’erba del vicino è

sempre più verde», «Se son rose fioriranno», «Tanto va la

gatta al lardo che ci lascia lo zampino».

L’origine dei proverbi si perde nella notte dei tempi. La Bib-

bia, in particolare, contiene un Libro dei proverbi, attribuito

in parte a Salomone (ca. 1011 a.C.-ca. 931 a.C.), che racco-

glie numerosi detti e brevi insegnamenti suddivisi in nove

sezioni, precedute da un’introduzione. La maggior parte di

questi è troppo legata alle vicende e alla cultura dell’epoca

6

per essere ancora attuali; qualcuno, però, mantiene un’ogget-

tiva validità, come ad esempio: «Chi prende a prestito è servo

di colui che presta», «Chi semina iniquità mieterà sciagure»,

«Con ragione si alza di buon mattino chi cerca il bene», «I

pensieri dei giusti sono giustizia, i pensieri degli empi sono

frode», «Non parlare all’orecchio degli insensati».

Ci siamo resi conto del grande potenziale comunicativo dei

proverbi proprio quando abbiamo proposto questo libro

alla redazione di Ponte alle Grazie. Dopo alcuni contatti

telefonici, uno degli autori ha spedito il seguente sintetico

messaggio di posta elettronica.

Come promesso, mi affretto a inviare il materiale elaborato da

Riccardo Bersani, che avrei dovuto farvi avere ieri. Spero che

risulti di vostro gradimento.

Cordiali saluti, Ennio Peres

Ebbene, a una più attenta analisi, ci siamo accorti che il testo

in questione poteva essere suddiviso in più parti, ognuna

delle quali si prestava a essere commentata da un noto pro-

verbio:

Come promesso (1), mi affretto a inviare (2) il materiale ela-

borato da Riccardo Bersani (3), che avrei dovuto farvi avere

ieri (4). Spero che risulti di vostro gradimento (5).

Cordiali saluti, Ennio Peres (6)

(1) «Ogni promessa è debito»

(2) «Chi ha tempo non aspetti tempo»

(3) «Date a Cesare quel ch’è di Cesare…»

(4) «Meglio tardi che mai»

(5) «La speranza è l’ultima a morire»

(6) «Salutare è cortesia… »

7

I proverbi riescono a imporsi nel linguaggio collettivo con la

tecnica del tormentone, ossia mediante una loro continua e

intensa ripetizione. In questo modo, però, non raggiungono

lo scopo di suscitare ilarità, bensì di rafforzare il proprio

messaggio, riconducendo all’essenzialità questioni anche

complesse.

Con lo stesso meccanismo del tormentone, si affermano

a livello generale anche i banali luoghi comuni, che espri-

mono solo delle semplici considerazioni, come nei seguen-

ti esempi: «Il calcio non è uno sport per signorine», «La

classe non è acqua», «Non ci sono più le mezze stagioni»,

«Quando si ha sete, non c’è nulla di meglio di un bicchier

d’acqua», «Si va in vacanza all’estero, con tutti i bei posti

che ci sono in Italia!» Rispetto a questo genere di espres-

sioni idiomatiche, però, i proverbi hanno la pretesa di non

limitarsi a constatare dei fatti, ma di trasmettere degli inse-

gnamenti utili.

Si può affermare che ogni proverbio costituisce una frase

istruttiva; ma non ogni frase istruttiva costituisce un prover-

bio. Stranamente, solo in tempi piuttosto recenti i proverbi

hanno assunto, da un punto di vista teorico, una fisionomia

più distinta. Nel corso dell’evoluzione storica della nostra

lingua, il proverbio non ha mai trovato una collocazione

autonoma rispetto ad altre locuzioni idiomatiche. Sia nel-

le raccolte letterarie che negli studi specifici si può rilevare

una distratta commistione tra le diverse espressioni di uso

corrente.

Per offrire la possibilità di confrontare la definizione di

proverbio fornita all’inizio con quelle relative a termini di

significato affine, abbiamo messo a punto il seguente pic-

colo glossario, ottenuto consultando diversi dizionari della

lingua italiana.

8

Sentenza: frase particolarmente incisiva che enuncia una

norma di vita, con una marcata accentuazione della veridici-

tà delle affermazioni espresse.

Adagio: frase sentenziosa largamente diffusa, contenente un

insegnamento di natura morale o di pratica di vita, che può

essere anche attribuita a un autore noto.

Detto: Sentenza entrata nella tradizione, di origine popolare

o attribuibile a un autore noto.

Massima: detto breve in cui è enunciata una norma di vita,

di origine prevalentemente colta, non popolare.

Apoftegma: massima memorabile, di autore noto, che può

essere citata alla stregua di un proverbio.

Motto: breve sentenza, coniata per rappresentare con im-

mediatezza i principi ispiratori dell’azione di una singola

persona, o delle finalità di un’accademia, un circolo o un’as-

sociazione.

Aforisma: massima di autore noto che esprime una norma

di vita o una sentenza filosofica in forma lapidaria, spesso

paradossale.

Pensiero: breve testo di autore noto, più esteso dell’afori-

sma, che contiene una riflessione generalmente di natura

filosofica.

Wellerismo: sentenza o frase proverbiale di tono fra il serio

e lo scherzoso, attribuita a un personaggio reale o immagi-

nario.

Data la loro larga diffusione, i proverbi possono fornire in-

teressanti spunti ludici. Ad esempio, in passato, sono sta-

ti spesso utilizzati come frasi risolutive di suggestivi rebus,

come il seguente, tratto dalla prestigiosa rivista La Gara de-

gli Indovini (Anno III, n. 5 – novembre 1877).

9

Soluzione: CH Isi; C ON tenta; G ode = Chi si contenta gode.

Infatti, le lettere CH contrassegnano la statua della dea Iside

(o Isi); il giovane C lusinga la ragazza ON (la tenta), mentre

l’altra ragazza G ascolta (ode) le loro parole.

Si può giocare con i proverbi anche in maniera più concisa.

Ad esempio, si possono eliminare tutte le vocali dall’enun-

ciato di uno di questi, particolarmente noto, sfidando altre

persone a ricostruirlo.

Come allenamento, da ciascuno dei seguenti insiemi di

consonanti provate a risalire ai relativi proverbi, tutti ine-

renti uno stesso argomento (che non esplicitiamo, per non

svelare… il gioco).

1. NBLGCDRPC

2. GCDMNGCDVLLN

3. LGCSCNSCLGLNTM

4. BSGNFRBNVSCTTVGC

5. SFRTNTLGCFRTNTNMR

10