Table Of Content_ p _ p q p g

collana diretta da Salvatore Sechi

1

_ p _ p q p g

_ p _ p q p g

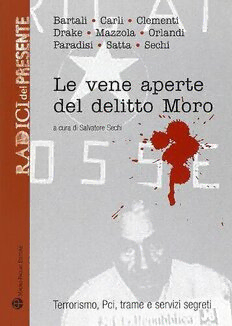

Roberto Bartali (cid:129) Luigi Carli (cid:129) Marco Clementi

Richard Drake (cid:129) Franco Mazzola (cid:129) Fernando Orlandi

Gabriele Paradisi (cid:129) Vladimiro Satta (cid:129) Salvatore Sechi

Le vene aperte

del delitto Moro

Terrorismo, Pci, trame e servizi segreti

a cura di Salvatore Sechi

_ p _ p q p g

www.mauropagliai.it

© 2009 EDIZIONIPOLISTAMPA

Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze

Tel. 055 737871(15 linee)

[email protected] - www.polistampa.com

ISBN 978-88-564-0014-4

_ p _ p q p g

SOMMARIO

Salvatore Sechi, Introduzione pag. 7

Richard Drake, Il delitto Moro trent’anni dopo » 19

Marco Clementi, La memoria difensiva di Aldo Moro » 31

Luigi Carli, La colonna genovese delle Brigate rosse » 51

Roberto Bartali, Il Pci e le Brigate rosse » 77

Fernando Orlandi, A Praga, a Praga! » 121

Gabriele Paradisi, Quegli «… ottusi servitorelli…» » 161

Franco Mazzola, Il caso Moro visto dal Palazzo » 189

Vladimiro Satta, La risposta dello Stato ai terrorismi » 203

Salvatore Sechi, Il delitto Moro e l’«eversione atlantica» » 245

Appendice » 315

(comunicato n. 2 delle Br, note di R. Rota, due lettere di B. Craxi)

Bio-bibliografia degli autori » 345

Indice dei nomi » 347

_ p _ p q p g

_ p _ p q p g

INTRODUZIONE

Salvatore Sechi

Tutti condannati, ormai quasi nessuno in ceppi, grazie ad una le-

gislazione premiale tanto generosa verso i carnefici quanto malthu-

siana verso le vittime.

Il delitto Moro, il maggiore omicidio politico dell’Italia repubbli-

cana, è in questi scarni dati sulle condizioni delle carceri. L’estinzio-

ne delle pene da parte dei colpevoli rende melanconico il ricordo

della tragica vicenda che le ha giustificate.

Contro chi ha a lungo evocato il carattere repressivo dello Stato

(accusato di essere complice o fomentatore della “strategia della ten-

sione”), la liberazione di tutti gli imputati condannati testimonia il ca-

rattere assai blando della legislazione di emergenza varata in Italia dai

governi negli anni Settanta. È quanto mostrano, comparativamente,

gli studi di Marica Tolomelli sulla Germania occidentale.

Se dal capitolo dei delitti e delle pene si passa all’analisi di ciò

che hanno significato i 55 giorni trascorsi tra il sequestro e l’uccisio-

ne di Aldo Moro, si può parlare di vene aperte.

Domande ancora appese, quasi conficcate, ai punti interrogativi,

smarrimento delle interpretazioni, particolari grandi e piccoli che,

ognuno animato da una logica interna quasi sempre assoluta, si infol-

tiscono sulla filiera. Randagi o malinconicamente muti.

I saggi qui raccolti sono figli dell’occasione (il primo convegno

nazionale sul delitto Moro organizzato dal Comune di Cento, il 15-16

marzo 2008) in cui si sono dipanati i disagi delle versioni ufficiali, il

calore vivo di inesauste polemiche che le ha investite.

Studiosi o affabulatori di dietrologie hanno preso di petto senten-

ze dei tribunali o verdetti politici brandendo come un’arma i risulta-

ti di studi o solo lo squadernamento di fascinose congetture.

A Cento, era la prima volta che i sostenitori di punti di vista diversi

ed opposti si confrontavano a fianco delle tele dolenti del corpulento

Guercino. Dopo un anno sono rimasti i grumi di tenaci contrapposi-

7

_ p _ p q p g

SALVATORESECHI

zioni, anche se la postura delle divergenze ha meno spigoli e sembra

scemata l’euforia e il gusto, di ascendenza politica, per la rissa continua.

Avviene sempre così, allorché la storiografia (una non-scienza e

sempre umbratile) cede il passo, e lo spazio, alla dietrologia, e la sto-

ria viene piegata oltremodo alla suggestione e alla congettura.

Dopo il convegno nella cittadina emiliana1alcuni interrogativi e di-

lemmi credo siano cambiati o non sono riformulabili nei termini del

passato.

Il rapimento e l’assassinio di Moro, ritenuto il massimo rappre-

sentante politico della borghesia e del segmento italiano del sistema

imperialistico delle multinazionali, fu un’impresa di mano proletaria,

una sorta di vendetta di classe?

Secondo il pubblico ministero che si occupò della colonna geno-

vese delle Brigate rosse2, e le fece condannare, Luigi Carli, i suoi com-

ponenti non superarono mai le 60 unità, ed erano figli della piccola e

media borghesia, per lo più studenti e docenti universitari. Ci fu anche

un manipolo di operai, di sindacalisti, di militanti delle associazioni

cattoliche, di dipendenti dell’azienda municipale trasporti.

La componente operaia arrivò al massimo a 12 presso la brigata Ital-

sider, ma mai a più di due o tre nelle brigate del Porto, dell’Ansaldo ecc.

Fu proprio questa separatezza dalla classe operaia a segnare la fi-

ne del brigatismo genovese. Ebbe luogo dopo l’assassinio di Guido

Rossa, quando il Pci decise di scatenare una risposta massiccia contro

le Br, ponendo fine ad ogni residua complicità o solo comprensione

(lo slogan «Né con le Br né con lo Stato!»).

La testimonianza del giudice ligure fotografa la situazione delle

grandi fabbriche genovesi del 1979-1983. Con l’irruzione in via Frac-

1Al Convegno nazionale “Il delitto Moro. Golpe internazionale e/o terrorismo

italiano?”, organizzato dal Comune di Cento e sponsorizzato dall’Università di Fer-

rara, dal Dipartimento di Studi Politici della Luiss di Roma, dalla rivista «Nuova

Storia Contemporanea» e dal Centro Studi sulla Storia dell’Europa Orientale di Le-

vico Terme, hanno preso parte Roberto Bartali, Giovanni Bianconi, Nicola Bion-

do, Francesco Biscione, Luigi Carli, Gianni Cipriani, Marco Clementi, Andrea

Colombo, Giuseppe De Lutiis, Aldo Giannuli, Paolo Mastrolilli, Franco Mazzola,

Fernando Orlandi, Francesco Perfetti, Rosario Priore, Sandro Provvisionato, Vla-

dimiro Satta, Salvatore Sechi (ideatore e organizzatore del Convegno).

2Per una prima ricostruzione cfr. Chiara DOGLIOTTI, La colonna genovese delle

Brigate Rosse, «Studi storici», n. 4 (2004), pp. 1151-1177.

8