Table Of ContentN. 92

Collana diretta da

Pierre Dalla Vigna

Titolo originale:

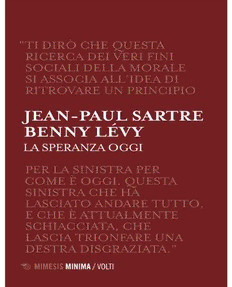

L’Espoir maintenant, di Jean-Paul Sartre e Benny Lévy.

© Éditions Verdier, 1991 per Benny Lévy

e Gallimard, 1991 per Jean-Paul Sartre.

Traduzione di Maria Russo.

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)

www.mimesisedizioni.it

[email protected]

Collana: Minima/Volti, n. 92

© 2019 – MIM EDIZIONI SRL

Via Monfalcone, 17/19 – 20099

Sesto San Giovanni (MI)

Phone: +39 02 24861657 / 24416383

M R

ARIA USSO

TESTAMENTO,

INIZIO O RITORNO?

Un’introduzione allo scandalo

de L’Espoir maintenant

È il 20 marzo 1980 quando Jean-Paul Sartre, ormai quasi

completamente cieco da circa sette anni, viene ricoverato all’ospedale

Broussais, dove morirà la sera del 15 aprile. Ha 75 anni. La sua salute era

già compromessa da tempo, ma Sartre, uno dei filosofi più influenti e

controversi del Novecento, aveva altri progetti. Anzitutto, quello di

scrivere un nuovo libro, anche questa volta in contraddizione con

quanto aveva pubblicato fino a quel momento. C’è un titolo, Pouvoir et

liberté, uno scopo, quello di scrivere la filosofia morale che non era mai

riuscito a sviluppare, una mano che scrive al suo posto, il suo ultimo

segretario personale Benny Lévy, e un paio di occhi che rileggono per

lui, per poter ancora correggere e perfezionare, la figlia adottiva Arlette

Elkaïm. Su “Libération”1 confessa: “questo libro è per me la politica e la

morale che vorrei aver terminato alla fine della mia vita”. E, ancora: “si

parlerà di me diversamente, se pubblicheremo questo libro”2; a Michel

Sicard:

sto scrivendo un’opera che trasforma completamente quanto ho pensato in filosofia e che,

se riuscirò a finire, arriverà a non lasciare in piedi niente dell’Essere e il nulla e della Critica

della ragione dialettica. […] Se arriverò in fondo, sarà quella famosa morale che preannunciavo

nell’Essere e il nulla e che forse, ironia della storia, sto finalmente scrivendo.3

Eppure, come ci aveva messo in guardia ne L’essere e il nulla, in

polemica con Heidegger, la vita è un’impresa mancata: la morte non

sopraggiunge alla fine, ma mentre si è in procinto di realizzare i propri

progetti. Una tragedia che si aggiunge a quella della finitezza umana: si

può morire anche da giovani, quando tutto è ancora da fare. È così che

si sente Sartre a 75 anni, anche se il corpo lo stava già abbandonando:

come qualcuno che vuole ricominciare, che non ha finito di dire tutto

ciò che avrebbe voluto, che ancora una volta vuole “pensare contro se

stesso” e far compiere un ulteriore passo in avanti al proprio pensiero.

Di questo libro rimangono solo degli appunti (pubblicati con il solo

nome di Benny Lévy) e alcune interviste, corrette e riviste da Sartre, che

sono state stampate su “Le Nouvel Observateur” il 10, il 17 e il 24 marzo,

proprio mentre Sartre stava morendo. L’Espoir maintenant, lungi

dall’essere considerato l’ultimo testamento di Sartre, l’ultima voce che il

filosofo stava consapevolmente lasciando ai suoi lettori, viene

considerato uno scandalo. Non è lo stesso Sartre, non sono le sue idee.

L’indignazione proviene principalmente dagli amici, Simone de

Beauvoir prima di tutti. Lei, in particolare, vuole l’ultima parola:

pubblica nel 1981 La cerimonia degli addii, seguita dalle conversazioni

che aveva registrato con Sartre negli anni Settanta. È questo, per lei, il

vero Sartre, l’ultimo Sartre, quello che, come sempre, ha dialogato con

lei. Come ricorda Ronald Aronson, “nelle sue interviste vediamo

ripetutamente come Beauvoir sembri conoscere Sartre meglio di Sartre;

non in modo arrogante o ribelle, ma risoluto e autorevole”4. Così,

rispetto a Lévy, ci si spinge a parlare di circonvenzione d’incapace e di

anziano, si accusa il segretario di aver fatto dire a Sartre quello che lui

voleva che dicesse.

Benny Lévy, che una volta si faceva chiamare Pierre Victor, ci viene

spesso descritto come un personaggio problematico e ambiguo, che

aveva militato nelle file dei rivoluzionari maoisti per poi convertirsi alla

sua religione d’origine, l’ebraismo. Se Pierre Victor può diventare Benny

Lévy, Jean-Paul Sartre deve però rimanere Jean-Paul Sartre. Di questo

giovane, come ricorda la biografa di Sartre, Annie Cohen-Solal,

circolano definizioni piuttosto negative: “un talmudista perduto nel

maoismo” (Pierre Goldmann), “il tipo meno umanista di tutta la

sinistra, un maestro di cinismo e di misticismo mescolati” (Ronald

Castro) e “un filosofo assolutamente affascinato dalla Legge” (François

Châtelet)5. La stessa Simone de Beauvoir, che inizialmente lo aveva

accettato come un aiuto indispensabile per il filosofo ormai indigente,

aveva già discusso con lui prima del ricovero di Sartre e della

pubblicazione di queste discusse interviste. Un incidente diplomatico

che avrebbe cambiato per sempre i rapporti della “famiglia” Sartre,

composta da diverse donne (Simone, Arlette, Wanda, Liliane), con la

redazione di “Les Temps Modernes” e con quel segretario che stava

diventando sempre più un interlocutore in un rapporto meno

gerarchico di quel che ci si aspettava. Torniamo indietro, a due anni

prima del ricovero di Sartre. All’inizio del 1978, Pierre Victor voleva

pubblicare su “Le Nouvel Observateur” un testo sul conflitto arabo-

israeliano, tema già brevemente affrontato con Sartre e Philippe Gavi in

Ribellarsi è giusto! del 1974.

Non era certo una delle migliori opere di Sartre, ma il testo arrivò

addirittura a subire una pesante e definitiva censura da parte di

Beauvoir, che dichiarò di avere dalla sua tutta la redazione di “Les

Temps Modernes”: quello che verrà definito da Arlette un vero e

proprio “tribunale sartriano”6, contro un Sartre più antisartriano

dell’antisartriano Raymond Aron. Sartre confidò a Robert Gallimard:

“ma pensate un poco… farmi condannare a nome dei sartriani… c’è da

morir dal ridere!”. Nel 1978 egli si piegò al desiderio di Simone de

Beauvoir, ma Lévy si infuriò con la famiglia. E lei lo paragonò a Ralph

Schoenman, il segretario di Bertrand Russell che voleva sfruttare la sua

voce e la sua autorità.

A causa di questa discordia, nel 1980 sarà Sartre in persona a

telefonare a Jean Daniel, direttore de “Le Nouvel Observateur”, per

convincerlo a pubblicare L’Espoir maintenant. La testimonianza è

riportata nella sua biografia:

La sua voce era perfettamente limpida, parlava con estrema autorità: “Credo di sapere che

siete nei guai”, mi disse, “so che i miei amici vi hanno assediato. Sono io, Sartre, che vi chiedo

di pubblicare quel testo, e di pubblicarlo integralmente. Se non desiderate farlo, lo

pubblicherò altrove, ma vi sarei riconoscente se lo faceste voi. So che i miei amici vi hanno

contattato, ma so anche che sbagliano: l’itinerario del mio pensiero sfugge loro,

a tutti, compreso al Castoro…”.

Raramente – spiega ancora Daniel – Sartre era stato così netto, così preciso, così padrone

del suo pensiero e della sua parola. Del resto, quando gli ho parlato di un errore nel testo, e

mi sono preoccupato di fargli trovare la riga, gli ho domandato: “Avete il testo con voi?”, “Ce

l’ho in testa”, mi ha risposto. E infatti lo sapeva a memoria.7

L’Espoir maintenant non è un testo pubblicato postumo senza

l’autorizzazione di Sartre. Si tratta di una serie di interviste rilette e

validate da Sartre, che Sartre in persona ha chiesto, quasi come una

cortesia personale, di pubblicare8. Non le intende come testamento: nel

testo, ci dice che conta di vivere almeno altri cinque anni, anzi, lui

pensa perfino dieci. E in dieci anni si può finire Pouvoir et liberté. Anche

grazie a Lévy, che ha il carisma e l’energia per essere ancora

rivoluzionario, lui che è un giovane rispetto agli anziani di “Les Temps

Modernes”9, e che si ricorda i testi sartriani meglio dello stesso Sartre.

Se fosse rimasto un rivoluzionario maoista, forse Victor sarebbe stato

accettato anche dal tribunale sartriano; ma Benny Lévy, che si interessa

della filosofia ebraica, della storia di Israele e di Emmanuel Lévinas, non

poteva che essere una cattiva compagnia per un Sartre ormai

vulnerabile e in declino. Soprattutto tenendo presente l’importanza

nella vita del filosofo di un’altra ebrea, Arlette, amante e figlia,

infermiera ed erede. Ne Il secolo di Sartre, Bernard-Henri Lévy (da non

confondere con il Benny Lévy delle interviste) sottolinea l’importanza

di queste due figure negli ultimi anni di vita di Sartre:

Comunque, resta sempre il fatto che di quell’amante decide di fare una figlia; resta sempre

il fatto che è l’unica persona al mondo con cui quell’uomo, che per tutta la vita non aveva

voluto legami, abbia mai desiderato di stabilire un vincolo legale; e non si può sfuggire

all’interrogativo: c’è un rapporto tra le due cose? Siamo proprio sicuri di poter fare a meno del

significante “ebreo” per spiegare quei due legami entrambi così improbabili? È un caso che

decida di adottare Arlette, cioè di darle il proprio nome, qualche anno prima di instaurare con

Victor un legame così singolare e, una volta stabilito il rapporto, di spingerlo, e aiutarlo, a

riprendere il suo vero nome, Benny Lévy?10

Lévy è diventato talmente importante per Sartre che quest’ultimo

nelle Interviste cerca di sottolinearlo al suo pubblico. Egli si riferisce a

un “pensiero plurale”, che non solo rende possibile il suo lavoro

filosofico dopo la cecità e il peggioramento delle condizioni di salute,

ma gli consente anche di approdare a una nuova modalità di riflessione

e di confronto critico. Al di là del legame affettivo, ritorneremo sul

significato che ha l’ebraismo in quest’ultima fase del pensiero di Sartre,

anche se certamente possiamo già accennare che le interviste non ci

propongono affatto un Sartre ebreo, proprio come aver scritto Bariona o

il figlio del tuono non ha reso Sartre un cristiano. Anche se Simone de

Beauvoir conclude le sue Conversazioni, non a caso, sul tema

dell’ateismo, ne L’Espoir maintenant non siamo di fronte a una

conversione o a un interesse nei confronti di una fede religiosa. Non è

su questo che Sartre cambia idea; e poi, quante volte Sartre aveva

cambiato idea nel corso della sua avventura esistenziale e filosofica11?

In realtà, a ben vedere, non si tratta nemmeno di un nuovo inizio. Il

tentativo di individuare un principio per la sinistra che non ricadesse

tout court nella vulgata marxista e una nuova modalità relazionale con

l’altro, che non fosse quella infernale de L’essere e il nulla e poi della

Critica della ragione dialettica, non era già stato intrapreso?

Certamente, ma non nelle opere pubblicate. Nel 1983 Arlette Elkaïm

deciderà di rendere nota una serie di appunti inediti dove Sartre aveva

già ragionato su queste tematiche in tempi non sospetti: i Quaderni per

una morale, due volumi per un totale di circa 560 pagine, erano stati

scritti nel 1947-1948, come filosofia della storia e morale derivante

dall’ontologia fenomenologica de L’essere e il nulla.

Un testo incompiuto, dove Sartre “sta ancora pensando”. E sta

meditando un’etica esistenzialista e una concezione della storia in

contrasto critico tanto con la dialettica hegeliana, la sua fede nel

compimento della totalità e la sua incarnazione nell’ethos vigente,

quanto con il materialismo marxista e la sua speranza di un’imminente

implosione del capitalismo. È proprio alla luce dei testi pubblicati

postumi che L’Espoir maintenant acquista tutto un altro significato. La

sua etica della fraternità, solamente accennata e non sviluppata, ci fa

tornare alle pagine del 1947-1948 sull’autentico rapporto con l’altro, al

punto che possiamo dire che “la terza etica alla quale [Sartre] ha

lavorato alla fine della sua vita non dovrebbe essere considerata come

un totale ripudio dell’etica che aveva sviluppato nei Quaderni per una

morale, bensì, piuttosto, come un suo ‘arricchimento’”12. Si tratta di un

ritorno a ciò che in fondo ha sempre ossessionato Sartre: l’idea di

scrivere una morale. Forse è questo che il tribunale sartriano non ha

accettato: un Sartre filosofo morale, o, peggio ancora, un Sartre

moralista. Arlette Elkaïm si rivolgerà duramente in una lettera13

soprattutto a Beauvoir:

[...] ci sarebbe piaciuto, ci piacerebbe, dirle la verità lapalissiana che prima di morire Sartre

era vivo; non ci vedeva quasi più, il suo organismo andava degradandosi, ma intendeva nei

due significati del termine, e lei lo ha trattato come un morto che ha la sconvenienza di

manifestarsi.

Sartre e Beauvoir non condividono la medesima visione

sull’invecchiamento. Nel saggio La terza età del 1971 lei sottolinea tutte

le limitazioni che subentrano con l’anzianità; Sartre, a 75 anni, come

dichiara in queste interviste, è invece pronto a ricominciare. Come

sottolinea Aronson, “l’inesorabile esplorazione [di Beauvoir] sulla

debilitazione è sostanzialmente non-sartriana; anche una persona

indebolita agisce, e le sue azioni hanno ancora un significato”14. Così la

vita e le parole.

Certo, il tono delle interviste è meno sistematico, rigoroso e preciso

dei testi filosofici di Sartre. Tuttavia, non troviamo un debole disposto a

concedere acriticamente la ragione a Lévy15; più volte lo contraddice e si

distanzia dalla sua esposizione. Che poi Lévy abbia un’interpretazione