Table Of ContentCon il Decreto legislativo 5 febbraio 22 del 1997 in Italia LA

si è realizzata una vasta riforma del sistema della gestione

dei rifiuti, un tema che oggi è in procinto di vivere un importante

ANNI

anno di transizione, grazie all’avvio del nuovo pacchetto

di direttive europee per lo sviluppo dell’economia circolare.

RIFORMA

In un contesto in così significativa mutazione “La riforma dei rifiuti” 7

9

propone una riflessione sui venti anni trascorsi e sulle prospettive /

2

2

future, con il contributo di un qualificato panel di esperti. S

G

L

D. DEI

L

A

D

I

N

N

A

0

2 RIFIUTI

A

-

I

T

U

I

F

I

R

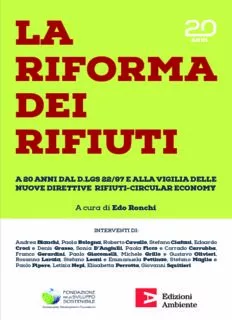

I A 20 ANNI DAL D.LGS 22/97 E ALLA VIGILIA DELLE

E

D NUOVE DIRETTIVE RIFIUTI-CIRCULAR ECONOMY

A

M

R A cura di Edo Ronchi

O

F

I

R

A INTERVENTI DI:

L

Andrea Bianchi, Paola Bologna, Roberto Cavallo, Stefano Ciafani, Edoardo

Croci e Denis Grasso, Sonia D’Angiulli, Paola Ficco e Corrado Carrubba,

Franco Gerardini, Paolo Giacomelli, Michele Grillo e Gustavo Olivieri,

Rosanna Laraia, Stefano Leoni e Emmanuela Pettinao, Stefano Maglia e

I

N Paolo Pipere, Letizia Nepi, Elisabetta Perrotta, Giovanni Squitieri

N

A

20,00 euro

LA RIFORMA

DEI RIFIUTI

A 20 ANNI DAL D.LGS 22/97 E ALLA VIGILIA DELLE

NUOVE DIRETTIVE RIFIUTI-CIRCULAR ECONOMY

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

INDICE

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

INTRODUZIONE

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

Una riflessione sui cardini della riforma dei rifiuti del D.Lgs 22/97,

utili per recepire le nuove Direttive sulla circular economy

Di Edo Ronchi 7

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

CONTRIBUTI E RIFLESSIONI SUI PRINCIPALI TEMI DELLA

RIFORMA DEI RIFIUTI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

Tentativi e volontà di rischiare del D.Lgs 22/97 possono essere

replicabili con l’attuazione della nuova normativa comunitaria

dell’End of waste?

Di Andrea Bianchi, Confindustria LA RIFORMA DEI RIFIUTI 18

Inquadramento ed evoluzione normativa della pianificazione

dei rifiuti urbani

Di Paola Bologna, Avvocato LA RIFORMA DEI RIFIUTI 28

Il D.Lgs 22/97: un’esperienza della sua applicazione e alcune

indicazioni

Di Roberto Cavallo, ERICA soc. coop. LA RIFORMA DEI RIFIUTI 39

Economia circolare e lotta agli ecoreati, dall’emergenza

all’eccellenza

Di Stefano Ciafani, Legambiente 48

La riforma dei rifiuti: un bilancio venti anni dopo per

affrontare le nuove sfide europee

Di Edoardo Croci e Denis Grasso, IEFE-Università Bocconi 55

End of Waste e prospettive di attuazione con il modello delle

procedure semplificate

Di Sonia D’Angiulli, Avvocato 71

Le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti: contenuti,

estensioni e possibili interpretazioni

Di Paola Ficco, Avvocato e Corrado Carrubba, Avvocato 83

LA RIFORMA DEI RIFIUTI LA RIFORMA DEI RIFIUTI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

Il processo di modeLrAni zRzIaFzOioRneM dAel DlaE gIe RstIiFonIUe dTeIi rifiuti,

avviato venti anni fa, va ancora completato

Di Franco Gerardini,

Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo 94

20 anni fa l’Italia hLaA a RvvIFiaOtoR uMnA pe DrcEoIr RsoI FchIUe lTaI p one fra le

eccellenze europee in materia di gestione dei rifiuti, anche se

restano questioni importanti da migliorare

Di Paolo Giacomelli, Utilitalia 114

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti d’imballaggio in Italia: profili e criticità

concorrenziali

Di Michele Grillo, Università Cattolica del Sacro Cuore

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

e Gustavo Olivieri, LUISS Guido Carli 127

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22: una riforma attuale

Di Rosanna Laraia, ISPRA 133

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

Evoluzione della pianificazione e del fabbisogno impiantistico

per la gestione dei rifiuti

Di Stefano Leoni e Emmanuela Pettinao,

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

Fondazione per lo sviluppo sostenibile 148

Il punto sulle procedure semplificate di recupero

Di Stefano Maglia e Paolo Pipere, ASS.I.E.A.

(Associazione Italiana Esperti Ambientali) 167

Idee e proposte per il dibattito sulla regolazione della gestione

dei rifiuti

Di Letizia Nepi, FISE UNIRE 192

1997-2017: i cambiamenti realizzati e quelli ancora da fare

nella gestione dei rifiuti

Di Elisabetta Perrotta, FISE ASSOAMBIENTE 202

Il modello italiano di gestione dei rifiuti d’imballaggio: un

successo di portata europea

Di Giovanni Squitieri, Invitalia 213

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

A 20 ANNI DAL D.LGS 22/97 E ALLA VIGILIA DELLE NUOVE DIRETTIVE

RIFIUTI-CIRCULAR ECONOMY

Per la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, hanno contribuito:

Alessandra Bailo Modesti, Andrea Barbabella, Delia Milioni,

Raimondo Orsini, Vittoria Elena Papa

© copyright 2017 Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Via Garigliano 61 A, 00198 Roma

tel. 06.8414815, fax 06.8414853

[email protected]

www.fondazionesvilupposostenibile.org

@ copyright 2017 Edizioni Ambiente srl

Via Natale Battaglia 10, 20127 Milano

tel. 02.45487277, fax 02.45487333

www.edizioniambiente.it

www.freebookambiente.it

www.reteambiente.it

www.rivistarifiuti.it

www.materiarinnovabile.it

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2017

presso Primaprint srl

Via dell’Industria 71, 01100 Viterbo

su carta Cyclus Offset certificata

Stampato in Italia – Printed in Italy

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

INTRODUZIONE

UNA RIFLESSIONE SUI CARDINI DELLA

RIFORMA DEI RIFIUTI DEL D.LGS 22/97,

UTILI PER RECEPIRE LE NUOVE

DIRETTIVE SULLA CIRCULAR ECONOMY

di Edo Ronchi

Il D.Lgs 22/97 è un testo complesso che attua una riforma organica,

recependo, in modo coordinato, tre Direttive europee: sui rifiuti, sui rifiuti

pericolosi e sugli imballaggi. Risponde all’idea di produrre un testo unico

ambientale in materia. In questo Rapporto, a vent’anni da quella riforma,

diversi esperti ne affrontano gli aspetti di maggiore interesse. Non vorrei

riprendere i loro interventi, se non per ringraziarli tutti per aver accettato

di partecipare a questa riflessione. Questo bilancio a 20 anni di quella

riforma dei rifiuti propone una riflessione sui contenuti e sugli effetti

prodotti da quella normativa anche per trarre spunti e indicazioni utili

per il recepimento nell’ordinamento nazionale del pacchetto di Direttive

europee di prossima approvazione in materia di rifiuti-circular economy.

Vorrei partecipare a questo dibattito come testimone di quella riforma,

delle idee e delle intenzioni che l’hanno animata, limitandomi ad alcuni

aspetti e contenuti che furono per me allora prioritari, trascurandone

altri, pure importanti (come la prevenzione o il riutilizzo e altri ancora).

Contando anche sul fatto che in questo Rapporto pubblichiamo diversi

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

e qualificati interventi che forniscono un quadro ampio, e non privo di

differenti valutazioni, che consente una riflessione aperta e articolata sulla

riforma del D.Lgs 22/97 e sul recepimento delle nuove Direttive europee

in materia.

La priorità del riciclo fu un cardine del disegno riformatore del D.Lgs

22: priorità che richiedeva il raggiungimento di livelli elevati di raccolta

differenziata.

Quando fu avviata la riforma, la raccolta differenziata

7 RONCHI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

ANNI

dei rifiuti urbani era marginale. La gran parte finiva in discarica:

nel 1997 su 26,6 Mton di rifiuti urbani prodotti in Italia solo 2,5

Mton erano raccolti in maniera differenziata - pari al 9,4% - e ben

(dati Ispra). Lo smaltimento in

21,3 Mton - l’80% - finivano in discarica

discarica era la modalità di gestione dei rifiuti ampiamente diffusa perché

appariva il sistema più semplice e - sottovalutando i costi ambientali -

anche il meno oneroso.

Un ricorso massiccio allo smaltimento in discarica, in realtà, comporta:

• un grande spreco di risorse (milioni di tonnellate di materie prime e

materiali riutilizzabili vengono letteralmente buttate via);

• rilevanti impatti ambientali (le discariche occupano, consumano e

inquinano territorio e spesso anche le acque di falda);

• continue emergenze perché le discariche si esauriscono e, data la

difficoltà a localizzarne nuove in un territorio delicato e densamente

popolato come il nostro, se non ci sono alternative si rischia di lasciare

i rifiuti per strada.

Come principale alternativa alla discarica riscuoteva, allora, un notevole

consenso fra i decisori politici l’incenerimento massiccio dei rifiuti.

Piaceva l’idea di un’industrializzazione del ciclo dei rifiuti affidata a pochi

grandi impianti, visti come soluzione del problema. La simpatia per

l’incenerimento di massa era basata anche sulla sottovalutazione delle

possibilità e dei vantaggi del riciclo dei rifiuti e sui pregiudizi diffusi nei

confronti della raccolta differenziata che portavano a ritenerla difficile da

praticare e impossibile da sviluppare con percentuali elevate. La Direttiva

sulla gerarchia dei rifiuti che avrebbe dato priorità al riciclo sarebbe

arrivata molto dopo (con la Direttiva 98 del 2008); il dibattito a livello

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

europeo era stato appena aperto con la Strategia, presentata nel 1996 dalla

Commissione europea, sulla gestione dei rifiuti che dava grande peso al riciclo

e cominciavano ad essere disponibili analisi tecniche che dimostravano la

convenienza non solo ambientale, ma anche economica e occupazionale del

riciclo dei rifiuti. La scelta di anticipare gli indirizzi europei sulla gerarchia

nella gestione dei rifiuti, assegnando una chiara e netta priorità al riciclo,

attribuendo un ruolo esplicitamente secondario al recupero energetico e

residuale allo smaltimento in discarica, anche se poteva contare su riferimenti

RONCHI 8

e basi robuste, non fu né semplice né scontata nel contesto di quegli anni.

Il D.Lgs 22 stabilì che la raccolta differenziata doveva servire a “raccogliere

i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione

umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima”

.

A scanso di equivoci - anticipando la gerarchia nella gestione dei rifiuti

introdotta successivamente a livello europeo - stabilì che “il riutilizzo,

il riciclaggio, e il recupero di materia prima debbono essere considerati

preferibili rispetto alle altre forme di recupero” e che occorreva favorire

“la riduzione dello smaltimento finale”. Ampio dibattito suscitò anche

l’introduzione di obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata

da raggiungere in tutti gli ambiti ottimali (15%, 25% e poi almeno al

35% a partire dal 6° anno). Perché il 35%? Perché ritenevamo che per

arrivare ad un minimo del 35% servisse, oltre alla raccolta dei vari rifiuti

d’imballaggio, anche quella della frazione organica da avviare al riciclo per

la produzione di compost, di biogas e di biometano. E avviata la raccolta

differenziata di tutte le principali frazioni dei rifiuti urbani sarebbe stato

gradualmente possibile arrivare a percentuali molto più elevate. La

riforma puntò anche a rafforzare e indirizzare le Istituzioni ai vari livelli a

promuovere lo sviluppo delle raccolte differenziate. Allo Stato competeva,

fra l’altro, “l’indicazione di criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione

della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”; alle Regioni “la regolamentazione

delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata”; e ai

Comuni stabilire “le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del

trasporto dei rifiuti urbani”. Quando si raggiungono buoni livelli di raccolte

differenziate, come oggi nella maggior parte delle città italiane, restano

alcuni problemi che non devono essere trascurati ma che devono ricevere

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

grande attenzione anche in futuro, nel contesto del recepimento delle

nuove direttive: mantenere buoni livelli di raccolta differenziata e non

diminuirli, aumentarli ulteriormente e migliorarne la qualità. Senza mai

abbassare la guardia, migliorando e mantenendo elevato il coinvolgimento

dei cittadini, la motivazione e la preparazione del personale dedicato alle

raccolte, migliorando le modalità di raccolta e l’efficienza dei sistemi di

organizzazione e di gestione.

9 RONCHI

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

ANNI

Una buona raccolta differenziata è indispensabile, ma è la parte iniziale di

un percorso di riciclo. È bene ricordare che i nuovi obiettivi europei sono

fissati come target di avvio al riciclo. Come fare per raggiungere obiettivi

avanzati di riciclo? Oggi come allora non basta il mercato. Nel 1998 il

mercato del recupero assorbiva una raccolta differenziata al 9,4%: 3,3 Mton

di rifiuti di imballaggio, composti da 2,4 Mton di rifiuti di imballaggio

industriali e commerciali (facili da raccogliere essendo già separati) e solo

0,9 Mton di imballaggi presi dai rifiuti urbani.

Era evidente che sarebbe stato molto costoso e praticamente impossibile

far crescere la raccolta differenziata a livelli elevati affidandosi solo al

mercato, senza garantire sempre e dovunque il ritiro e l’avvio al riciclo

di tutti i rifiuti raccolti separatamente e senza assicurare sempre un

ritorno economico certo a chi faceva tale raccolta. Recependo la Direttiva

imballaggi ritenemmo che fosse una priorità garantire che il sistema

Conai-Consorzi di filiera degli imballaggi assicurasse comunque il

ritiro - e prioritariamente l’avvio al riciclo - di tutte le frazioni raccolte

separatamente di carta, vetro, plastiche, legno, alluminio e acciaio, anche

quando il mercato non le assorbiva direttamente, versando ai Comuni,

quando il mercato del recupero non garantiva direttamente un prezzo

migliore, un corrispettivo che coprisse i maggiori oneri sostenuti per la

loro raccolta differenziata. Era consentito ai produttori e utilizzatori di

imballaggi di organizzarsi anche autonomamente o di dare vita in forma

associata ad altri Consorzi, purchè non minassero la struttura di questo

sistema con forme che favorissero l’elusione del contributo ambientale e

non speculassero sulle raccolte più facili e redditizie, ma raccogliessero i

propri rifiuti d’imballaggio sull’intero territorio nazionale, non solo nelle

zone più comode e meno costose. Questo sistema assegnava, per scelta,

LA RIFORMA DEI RIFIUTI

priorità alle frazioni delle raccolte differenziate dei Comuni (più difficili e

costose), strategiche per rendere sostenibile la gestione dei rifiuti urbani.

Gli imballaggi secondari e terziari, di origine commerciale e industriale,

erano già raccolti in buona quantità con meccanismi di mercato, perché

più facili da raccogliere e avviare al recupero. Per questi si ritenne che

non fosse necessario pagare dei corrispettivi, ma che fosse sufficiente che i

Consorzi di filiera sostenessero solo i costi di piattaforme di conferimento,

RONCHI 10

Description:Di Stefano Leoni e Emmanuela Pettinao,. Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Il punto sulle procedure semplificate di recupero. Di Stefano Maglia