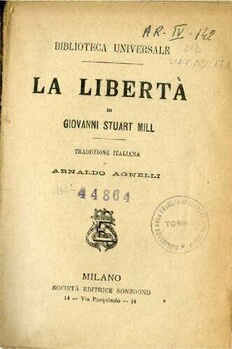

Table Of ContentBIBLIOTECAU NIVEHS.\LI~

)

LA LIBERTA"

DI

GIOVANSNTIU ARMTI LL

--

TRADUZIONE1 TALI.ANA

.A.:QN ALDO .AGNELL2

MILANO

SOC'lr.TÀ En!TRICE S0N7nn~o

14 - Vin Pnqquirolo - H •

l'llOl'Hll,;'J \ 1,1·:rrt:ll \III,\ UJ~EH\".\T\

l[ilun:,, 1911.

•

GIOVANSNTIU ARMTI LL

Giovanni Stuart Mili nacque a Londra nel 18o6.

Il padre di lui, Giacomo Mili, storico ed economista

di qualche valore, scolaro di Bentham ed intimo

amico di Ricardo, sottopose il suo promettente in

geg110 nel un sistema di educazione che ne sviluppò

assai per tempo le forze: giovinetto ancora, lo

Stuart Mili conosceva perfettamente il latino, il weco,

la storia, specialmente antica: dopo alcuni mes, pas

sati nel 1810 in Francia, ritornò in patria, studiò li

losofia e giurisprudenza, e ottenne, sotto la dipen

denza del padre, un posto negli u!]1ci amministrativi

della Compagnia delle Indie, che èonservò dal 1813

al 1~58. Fu, per qualche anno, membro della Camera

dei Comuni, mandatovi dagli elettori di Westmin

ster. Ritiratosi negli ultimi anni ad Avignone in

Francia, vi moriva nel 1873.

L'ingegno dello Stuart Mili si esplicò nelle forme

più svariate: scrisse di filosofia seguendo e modifi

1

cando dapprima l'utilitarismo cti Geremia Bentham,

poi subendo l'influenza del positivismo di Augusto

Comte, col quale egli ru in corrispondenza ed ami

cizia; pubblicò un Sistema di logica; patrocinò arden

temente quelle riforme agrarie d'Irlanda, di cui già

si faceva sentire la necessità.

Ma il maggior titolo di gloria a cui il nome di lui

si lega sono, senza dubbio, i suoi scritti in materia

di economia politica e di diritto pubblico. Seguace,

in economia, della scuola classica, quale in Inghil

terra l'avevano costituita Adamo Smitb, l\1.altbu.s

Ricardo, egli si occupò nondJmeno con amore d11

questioni operaje, accettando e svolgendo a questo

proposito delle idee prettamente moderne; coi suoi

lavori poi sul Governo rappresent,,tivo, sulla Sogg,·

,ione delle donne e con questo saggio di cui presen

tiamo una traduzione al lettore italiano, egli prese

posto fra i primi pubblicisti d'Europa.

Propugnò la rappresentanza delle minoranze; fu

un apostolo intelligente ed appassionato di quel com-

4 .,,. GIOVANNI STUART MILL.

plesso d1 riforme che si comprendono sotto il nome

di • Emancipazione della donna ,, : sopratutto, col

presente lavoro sulla Ubertà, si pose in una decisa

posizione di combattimento contro quelle tendenze

ad allargare le funzioni del potere sociale, che, por

tato inevitabile di nuovi tempi e di nuove condizioni,

debbono essere per altro energicamente frenate in

ciò che hanno d1 eccessivo e di tirannico.

Questo libro è uscito per la prima volta a Londra

nel 1859. Eppure, esso non è invecchiato, non ha per

duto d'interesse nè di sapore d'attualità; anzi, il giu

dizio del tempo ha dato alle idee che vi sono svolte

una cosi incontestata ragione, che la loro importanza

e la loro autorevolezza ne è cresciuta d'assai.

Non ho creduto bene di premettere al libro un

cosi detto proemio critico. Davanti ad una mente

come quella dello Stuart Mili, davanti ad un lavoro

come questo, un ~iudizio sarebbe facilmente avven

tato: è bene che il lettore se lo formi da sè, secondo

i suoi convincimenti e le sue tendenze.

Certo è che, se il libro ottenesse in Italia quel suc

cesso e quella di!fusione che pur troppo non gli me

riterà la povera veste ch'io gli bo saputo dare, esso

potrebbe fare qualche po' di bene. La dimostrazione

limpida, pacata, serena che la libertà non è soltanto un

astratto diritto teorico, ma anche una condizione im·

prescindibile- di saldo progresso civile, potrebbe con

tribuire a di!fondere nel nostro paese quel senso della

libertà di cui, in tante occasioni, si constata malinconi•

ca mente l'assenza. Oso raccomandare in modo specia

le, a chi segue ciecamente l'impulso di certi pregiudizt

e di ceni timori, quel piccolo capolavoro che è il ca

pitolo secondo, sulla libertà di pensiero e di parola.

Se, ad ogni modo, l'intento di sgombrar dalle menti

qualche falsa opinione, d'inse~nare a qualcuno un po'

di tolleranza in fatto di relig10ne e d1 politica, fosse,

anche in minima parte, raggiunto, io sarei esuberan•

temente compensato del mio modesto lavoro.

Geunajo, 189J.

ARNALDO AGNELLI.

11 gran principio, !I principio dominante,

a cui mettono capo tutti gli argomenti

esposti in queste pagin~, è l'impòrtanza es•

scntiale cd assoluta dello sviluppo umano

in tutta la ricchezza della sua varietà.

GUGLIELMO 01 Hu>iaOLDT. - Dtlla

sfera d'a::.iouc I dii dovtJri dii gov1ruo.

lo dedico questo volume alla cara e lagrimata

memoria di colei che fu l'inspiratrice, e in parte l'au

trice, di quanto v'ha di meglio ne' miei lavori: alla

memoria dell'amica e della sposa, il cui fervido senso

del vero e del giusto fu il mio più vivo incoraggia

mento - la cui approvazione fu la mia ricompensa

più al.ta.

Come tutto quello ch'io ho scritto da molti anni,

questo volume è tanto opera sua '-{Uanto mia, ma

il libro, quale ora si presenta, non ha goduto se non

ìn grado molto insu!fìciente il vantaggio inestimabile

d'esser riveduto da lei: qualcuna delle parti pii.i im

portanti era riservata ad un secondo e più accurato

esame, che ormai non è destinata a ricevere mai pii.i.

S'io sapessi interpretare la metà soltanto dei grandi

pensieri, dei nobili sentimenti che sono con essa se

polti, il mondo ne coglierebbe un frutto ben mag

giore che da tutto quello ch'io posso scrivere, senza

l'inspirazione e l'assistenza della sua impareggiabile

s 1ggezza.

G. STIJART 1\1,c.L.

,

Il

•

'

l

I/

LA LIBERTÀ

CAPITOLO PRIMO

INTl{ODUZIONE,

li soggelto di questo lavoro non è il così dello libero

arbitrio tanto infelicemente opposto a quella che mal si

chiama dottrina di necessità filosofica, ma bensì la libertà

sociale o civile, cioè la natura e i limiti del potere che la

Società può le~ittimamente esercitare sull'individuo: que

stione posta d1 rado e forse non discussa mai in termini gc-,

nerali, ma che colla sua presenza inavvertita ha una profonda

influenza sulle controversie pratiche del secolo e probabil

mente sarà benlosto riconosciuta come la questione vitale

dell'avvenire. Questa questione è si lungi dall'esser nuo,,a,

che, in un certo senso, es:m ha diviso l'umanità, fin quasi

dai tempi più remoti. Ma essa si presenta sotto nuove forme

nell'epoca di progresso in cui ora sono entrati i gruppi più

civili della SJ;lecieu mana, ed è necessario tra!tnrln in modo

diverso e piu fondamentale.

La lotta tra libertà ed autorità è la nota caratteristica di

quelle epoche storiche che ci divengono a prima giunta fami

liari nelle storie greca, romana ed mglese. Ma, in altri tempi,

la lotta era tra i sudditi, o qualche classe di sudditi, e il go

verno: per libertà, s'intendeva la protezione contro la tiran

nia dei governanti politici. Questi (tranne che in qualche città

democratica di Grecia) sembravano in una posizione necessa

riamente nemica nl popolo da essi governato, In altri tempi il

governo era in generale tenuto da un uomo o da una tribù o

8 LA LIBERTÀ

Ja una casta che derìvàva la propria autorità dal diritto

di conquista o dl successione, - in nessun caso dal

consenso dei governati - e di cui gli uomini non osa

vano fors'anche non desideravano di porre in dubbio la

supr~mazia, pure prendendo qualche precauzione contro

l'esercizio oppressivo di essa. Si considerava allora il po

tere dei governanti come necessario, ma anche come alta

mente pericoloso; come un'arma ch'essi avrebbero tentato

di usare tanto contro i loro sudditi Quanto contro i nemici

esterni. Per 'impedire che i membri pfù deboli della collet

tività fossero divorati da innumerevoU avoltoi, era indi

:;pcnsnbile che un uccello da rapina più forte degli altri

rosse incaricato di frenare questi animali voraci; ma poichè

il re degli avolloi non sarebbe stato meno disposto a di

vorare il greggio di nessuna delle arpie minori, così biso

gnava tenersi sempre sulla difensiva contro il suo becco e

contro i suoi artigli.

Per questo, scopo dei 1;1atriotie ra di assegnare dei limili

al potere che i governanti dovessero esercitare sulla collet

tiv1Là; questo essi intendevano per libertà. Vi si tendeva

in due modi; anzitutto, coli ottenere il riconoscimento di

certe immunità, dette libertiì o diritti politici, che, secondo

l'opinione generale, il ç-overno non poteva impunemente

violare sen:za 1nancar dJ parola e senza correret ben n. ra

gione, il rischio di una resistenza particolare o di una ri

bellione generale. Un altro espediente, piti recente in ge

nerale, era lo stabilire dei freni costituzionali, per mezzo

dei quali il consenso della comunità o di un corpo qua

lunque, supposto rappresentante degl'interessi di questa,

era condizione necessaria di qualcuno fra gli atti impor

tanti di governo. Nella maggior parte dei paesi d'Europa,

11g overno è stato costretto, più o meno , a sottomettersi

alla prima di queste restrizioni. Non avvenne lo stesso per

la seconda ; e 11 potervi giungere o, quando fino a un certo

punto già la si possedeva, il giungervi più completamente,

divenne dappertutto principal fine degli amici di libertà. E

fincbè l'umanità si contentò di combattere un nemico col

l'altro, e d'esser governata da un padrone , a condizione

d'esser piti o meno efficacemente garantita contro la sua

tirannia, i desideri dei liberali non si elevarono pii1 alto.

Pure, nel cammino delle cose umane, venne un momento

in cui gli uomini cessarono di considerare come natural

mente necessario cbe i loro governanti costituissero un

potere indipendente, d'un interesse opposto al loro. Parve

ad essi assai meglio che i vari magistrati dello Stato fos

sero loro rappresentanti o delegati, revocabili a loro pia

cimento. Sembrò che solamente a questo modo l'umanità

potesse avere la completa assicurazione che non.si sarebbe

mai, a suo danno, abusato dei poteri del governo. A poco

CAPITOLO PRIMO, 9

a poco, questo nuovo bisogno di governanti eletti v1 e tem

poranei divenne l'obbietto principale delle agitazioni del

partito popolare, dovunque ce n'era uno, e allora si abban

donarono quasi dappertutto gll sforzi precedenti per limi

tare il potere del governant.i. Poichè in questa lotta si

trattava di far emanare il potere di governo dalla scelta

periodica dei governati, alcu11i cominciarono a credere che

si era attribuita troppa importanza all'idea di li miL are il

potere stesso. Questo (a ciò che pareva) era un vantaggio

contro quei governanti i cui interessi erano abitualmente

opp~sti a quelli ~el popolo; ma ciò che allora occorreva, era

che 1 governanti fossero una cosa sola col popolo, che il

loro interesse e la loro volontà fossero l'interesse e la vo

lontà della nazione. La nazione non avea bisogno d'esser

protetta contro la sua propria volontà: non c'era da temere

ch'essa si tiranneggiasse da sè. E poichè i governanti di

una nazione erano efficacemente responsabili verso di essa,

prontamente revocabili qµando a questa piacesse, sì poteva

bene affidar loro un potere di cui la nazione stessa aveva

il mezzo di prescrivere l'uso. Il loro potere non era che lo

stesso potere della nazione, concentrato e messo in una

forma comoda per essere esercitato. Questo modo di pen

sare o forse piuttosto di sentire era comune, nell'ultima

generazione dei liberali europei, fra i quali prevale ancora

sul continente. Quelli che pongono qualche limite a ciò che

un governo può fare, tranne il caso di governi tali che,

5econdo essi, non dovrebbero esistere, sono, fra i pensatori

del continente, segnali a dito come brillanti eccezioni. Un

tal modo di sentire potrebbe, nell'ora che volge, prevalere

anche nel nostro paese, se le contingenze che per un dato

tempo l'incoraggiarono non l'avessero mutato dappoi.

Ma nelle teorie politiche e lìlosolìche, come nelle persone,

il successo lascia scorgere dei difetti e dei lati deboli che

l'insuccesso avrebbe potuto nascondere. L'idea che i popoli

non hanno bisogno di limitare il loro 1:otere su loro stessi

poteva sembrare assiomatica quando 11g overno popolare

era una cosa di cui ci si limitava a sognar l'esistenza o a

lcg_gerla nella stol'ia, in qualche epoca molto remota.

\,luesto concetto non fu necessariamente turbato da tran

sitorie aberrazioni, come quelle della rivoluzione francese,

ui cui le peggiori furono opera di una minoranza usurpa

trice e che, in ogni caso, non rappresentavano l'azione per

manente delle instituzioni popolari, ma una esplosione su

bitanea e convulsiva contro il dispotismo monarchico ed

aristocratico. Frattanto, a tempo opportuno, una repubblica

democratica venile ad occupare una larga superlìc[e della

terra e divenne una delle parti più potenti della comu

nità delle nazioni. D'allora in poi, il governo elettivo e

responsabile divenne l'obbietto di quelle osservazioni e di

10 LA LIBERTÀ

quelle critiche che si dirigono a qualunque grande fatto

esistente. Ci si accorse ntlora che certe frasi, come« il po

tere su sè stesso > e « il potere dei popoli su loro stessi, »

non esprimevano il vero stato delle cose; il popolo che

esercita il potere non è sempre quello stesso su cui lo si

esercita, e il governo di sè stesso di cui si pnrln non è il

governo di ciascuno tenuto da lui stesso, ma di ciascuno

tenuto da tutli gli altri. Inoltre, volontà del popolo significa,

praticamente, volontà della parte più numerosa cd attiva

del popolo - della maggioranza insomma, o di quella che

riesce a passare per tale. Di conseguenza, il popolo può

desiderar di opprimere una parte di sè stesso, e le J?recau

zioni sono, a questo riguardo, utili allretlanto che contro

qualunque altro abuso di J.>Otere. Per queste ragioni è

sempre importante limitare 11 potere del governo sugl'in

dividui, anche quando i governanti siano regolarmente re

sponsabili verso la comunità, o cioè verso il partito che

nella comunità prevale. Questo modo di lumeggiare l'ar

gomento non ha duralo fatica a farsi accettare: esso si

r"ccomanda ugualmente all'intelligenza dei pensatori e alle

tendenze di quelle classi notevoli dclii\ società europea che

considerano la democrazia come ostile ai loro interessi

Cosi orn si pone, nelle speculazioni politiche, la tirannia

della maggioranza nel novero dei mali contro di cui la so

dclà deve premunirsi.

Come le altre tirannie, quella della maggioranza fu dap

prima ed è volgarmente ancora temuta, sopratutto in quanto

agisce por mezzo degli atti della pubblica autorità. Mn ogni

attento osservatore si accorse che. quando 111so cieta è essa

stessa il ti ranno - la società collettivamente, rispetto ai

singoli individui che la compongono - i suoi mezzi di

tiranneggiare non si restringono ai:..lia lti eh 'essa comanda

ai suoi funzionari politici. La societa può eseguire, cd ese

guisce essa stessa, i suoi propri decreti; e, se ne emana di

~altivi, o se ne emana a proposito di cose in cui non do

vrebbe entrare, essa esercita una tirannia sociale più for

mid11biled i qualunque oppressione legale: in realtà. se una

tal tirannia non dispone di penalità altreltunto grnvi, lasciu

però minor mezzo di sfuggirle; perchè penetra ben più

llddcntru nei particolari della viln cd incatena l'anima

stessa.

Per questo, la protezione contro la tirannia del magi

strato non basta. Dappoichè In società ba la tendcn~a:

l. 0 d'imporre come regole di condotta, con mezzi che non

entrano nelle penalità ci\•ìli, le sue idee e i suoi costumi a

quelli che se ne staccano - 2.0 d'impedire lo sviluppo e,

per quanto è possibile, la formazione di qualunque indivi

dualità spietata - 3.0 di costringere tutti i caratteri n mo

dellarsi sul suo proprio - r individuo ha il diritto di esser