Table Of ContentBiblioteca di cultura storica 16

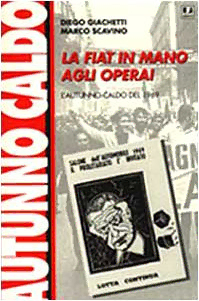

Diego Giachetti

Marco Scavino

LA FIAT IN MANO AGLI OPERAI

L' AUTUNNO CALDO DEL 1969

0

Diego Giachetti ha scritto ii primo capitolo, a eccezione del primo para

grafo steso da Marco Scavino che ha scritto anche ii secondo capitolo.

e

L' introduzione comune.

In copertina:

Manifesto di Lotta Continua in occasione del

Salone internazionale dell' auto del 1969

1999

© BFS edizioni

Biblioteca Franco Serantini soc. coop. a r.I.

Largo Concetto Marchesi -56124 Pisa

per corrispondenze: cas. post. 247 -56100 Pisa

tel. 050 57 09 95 fax 050 31 37 201

e-mail: [email protected]

sito web: http://www.bfspisa.com

ISBN 88-86389-52-3

INDICE

7 IN1RODUZIONE

L' AUTUNNO CALDO

13 0ALLE LOTTE DELLA PRIMAVERA ALLA BATTAGLIA DI CORSO TRAIANO

46 REALTA E DIFFICOLTA DELL'ESTREMISMO TORINESE

57 L'0FFICINA 32 APRE LA VERTENZA CONTRATTUALE

63 Gu SCIOPERI ESTERNI

70 NASCITA E ORGANIZZAZIONE DEi DELEGATI

77 LA FIAT IN MANO AGL! OPERA!

90 LOTTA DURA PER VINCERE LA PAURA

96 LA LOTTA DILAGA NE! QUARTIERI E NELLE SCUOLE

115 LA FIRMA DEL CONTRATTO

UN TENTATIVO DI INTERPRETAZIONE

129 UNA "NUOVA" CLASSE OPERAIA?

153 CULTURE POLmCHE A CONFRONTO

177 LA QUESTIONE DEi DELEGATI

197 IL '69 COME FATTORE DI CRIS!

217 OOICE DEi NOMI

GIOCO DELLA

Contrattazione

Democratic a

La risposta sara data

riempendo gli spazi

segnati col puntino.

da « LA CLASSE», n. 12. 1969

INTRODUZIONE

L'unica musica che il padrone sente

e

il silenzio delle macchine ferme

(scritta apparsa sui muri di cinta della Mirafiori, 1971)

Le lotte operaie del 1969, culminate nei rinnovi contrattuali del cosid

detto "autunno caldo" (espressione usata forse per la prima volta dal quo

tidiano «11 Sole. 24 ore» nel numero del 10 agosto di quell'anno), sono

state uno dei piu consistenti fenomeni di mobilitazione collettiva mai av

venuti. Furono perse complessivamente piu di 300 rnilioni di ore di scio

pero, di cui oltre 230 rnilioni nell'industria1• Secondo lo storico inglese

Robert Lumley, si tratto del "terzo movimento della storia quanto a nume

ro di ore di lavoro perdute (d opo lo sciopero generale del maggio '68 in

Francia e quello generale del 1926 in Gran Bretagna)"2•

Considerare questo fenomeno esclusivamente sotto il profilo sindacale

e

e delle relazioni di lavoro (come pure stato fatto in molti e pregevoli

studi, indispensabili per un' analisi che non voglia essere solo impressioni

stica), appare pero riduttivo. 11 1969, insieme all'anno che lo precedette (il

mitico "Sessantotto" degli studenti, secondo una lettura che non ci si stan

chera mai di giudicare rniope e fuorviante ), segno infatti una svolta che,

partendo da alcuni luoghi del conflitto -le fabbriche e gli uffici, le univer

sita, le scuole secondarie -, investi direttamente l'intera societa, la politica

e la cultura dell' epoca, gli stili di vita, i sisterni di relazione tra i gruppi

sociali e tra gli stessi individui. Fu, in altre parole, una di quelle fasi stori

che che -per la radicalita delle trasformazioni cui danno vita - assumono

un significato di svolta, di rottura violenta e accelerata degli equilibri

preesistenti. Una di quelle fasi alle quali gli storici in genere assegnano un

forte valore periodizzante.

Eppure, l'indagine storica su quel periodo appare oggi ancora larga

mente insufficiente. Non solo dal puntb di vista dell'interpretazione gene

rale che di essa si da nel quadro di sviluppo della societa nel secondo do-

1. Per i dati, cfr. R. FRANWSI, The Puv.le of Strikes. Class and State Strategies in

Postwar Italy, Cambridge, University Press, 1995. lnoltre si veda, anche per un confronto

intemazionale, G. P. CELLA (a cura di),11 movimento degli scioperi nel xx secolo, Bologna,

II Mulino, 1995.

2. R. LUMLEY, Dal '68 agli anni di piombo. Studenti e operai nella crisi italiana, Fi

renze, Giunti, 1998 (Londra, Verso, 1994), p. 157.

8 D. GIACHEm - M. ScAVINO

poguerra, ma anche sul piano delle ricostruzioni fattuali e dei contesti spe

cifici in cui quei fatti si svolsero. Per quanta possa apparire paradossale,

sul biennio 1968-69 e sulle lotte operaie dell'autunno, che ne costituirono

l' apice, possediamo ancora pochi elementi di conoscenza veramente ap

profonditi. Abbiamo ottimi studi sociologici e di storia delle relazioni in

dustriali, ma pochi lavori di impianto storiografico.

Le ragioni sono molte e senz'altro complesse. L'impressione piu im

e

mediata che oggi il tema del ruolo che il conflitto sociale (in primo luo

go quello operaio) ha avuto nello sviluppo della societa non riscuota mol

to interesse. Come ha ricordato di recente Stefano Musso nell'introduzio

ne all' Annale Feltrinelli, intitolato Tra fabbrica e societa. Mondi operai

nell'/talia del Novecento (Milano, Feltrinelli, 1999), la storiografia del

movimento operaio sta attraversando una fase acuta di crisi, priva ormai

delle certezze che un tempo la animavano e che spesso (soprattutto in Ita

lia, verrebbe da dire) la spingevano a confondere la storia della classe

operaia con la storia delle sue lotte, delle sue organizzazioni, delle sue

espressioni ideologiche maggiori. Oggi prevale semmai l'eccesso oppo

sto: le organizzazioni sembrano scomparse dalla memoria storica, il mo

mento del conflitto diventa un mero dato sociologico, degli operai interes

sano i consumi, le culture, gli stili di vita, ma sempre di meno le lotte, il

cui senso storico sembra del tutto smarrito. E come se, venuta meno la

convinzione che il conflitto di classe andasse ineluttabilmente nella dire

zione di una societa piu giusta ed egualitaria, e che la classe operaia fosse

destinata a diventare "classe generale", fosse crollato anche qualunque

senso della storia. Come se, vivendo in un'epoca che vede la classe opera

ia (almeno, quel tipo di classe operaia) ridimensionata e ridotta al silen

zio, si fosse rinunciato a ragionare storicamente, comunque, sulle epoche

in cui invece la fabbrica e gli operai erano il luogo centrale del conflitto.

Di fronte a questa impasse della storiografia operaia, oggi prevale in

vece (e sembra risultare vincente) un'interpretazione assai diversa dello

sviluppo economico e sociale, che ne vede ii motore decisivo nel sistema

delle imprese, nel suo dinamismo, nella sua maggiore o minore capacita

di aderire alle esigenze che lo circondano. Una lettura che non nega il mo

mento del conflitto (anzi: per certi aspetti lo esalta - qualora opportuna

mente regolato - come elemento importante dello sviluppo), ma lo consi

dera come un aspetto tra gli altri della storia del sistema, accanto alle in

novazioni tecnologiche, la formazione del management, la conquista del

e

mercato, i rapporti con lo Stato e la classe politica. E non certamente un

caso che in. Italia questa interpretazione venga proposta con forza soprat

tutto dagli studi che hanno al centro le vicende della piu grande impresa

privata italiana (l'unica, tra l'altro, ad aver valorizzato adeguatamente il

proprio archivio storico), come il volume di Berta su Conflitto industriale

INTRODUZIONE 9

e struttura d'impresa alla FIAT e quello piu recente di Castronovo, FIAT

1899-1999. Un secolo di storia italiana.

D'altra parte, queste pubblicazioni (e altre analoghe, come i due volu

mi curati da Berta e da Cesare Annibaldi per Il Mulino, Grande impresa e

sviluppo italiano) prendono spunto proprio dalla ricorrenza del centenario

della FIAT, celebrato a Torino con grande impiego di mezzi, con mostre fo

tografiche e festeggiamenti vari, sino a uno sfarzoso ricevimento (seguito

con morbosa attenzione dai grandi mezzi di informazione) che ha visto

riuniti, con la direzione dell'azienda, il Presidente della Repubblica Ciam

pi e il Presidente del Consiglio D' Alema, il segretario della CGIL Cofferati

e tutti gli amministratori locali, lasciando anche un commovente spazio

all'intervento di una "rappresentante" dei lavoratori. Forse mai come in

questa occasione e apparsa evidente l'egemonia che (anche sul terreno

culturale) la grande impresa esercita nella societa odiema e che si nutre

anche della capacita di rileggere a modo suo le proprie vicende storiche,

di offrime un'immagine conciliante e positiva, in cui -per usare le parole

di Giovanni Agnelli, intervistato da Marcello Sorgi su «La Stampa» del

10 luglio -gli anni della conflittualita permanente, seguiti all'autunno del

'69, si riducono a "una grande sarabanda". Ed ecco, allora, che tra le ma

nifestazioni del centenario c'e spazio anche per l'ironia amara e disincan

tata del Cipputi di Altan, la figura che -meglio di tanti discorsi -ha sapu

to rappresentare in questi anni la sconfitta del movimento operaio italiano.

E stato impressionante il coro pressoche unanirne dei mezzi di infor

mazione e dell'opinione pubblica nel ricordare i cento anni della FIAT

come una vicenda fatta di cifre, di fatturato, di settori di investimento, di

modelli automobilistici piu o meno azzeccati, di quote di mercato, di di

nastie familiari e di grandi amministratori (il paragone tra Valletta e

Romiti); nel celebrarla come il massimo emblema della modernita italia

na, senza spendere una parola su altri punti di vista di quella stessa vicen

da, magari meno esaltanti o solo piu problematici3. Chi si illudeva che la

3. Ci sembra giusto segnalare, come rara voce dissonante, l'intervista di Salvatore

Tropea al segretario torinese della CISL, Tom Dealessandri, ex operaio assunto alla FIAT nel-

1' aprile de! 1968, pubblicata dal quotidiano «la Repubblica» (peraltro nelle pagine locali)

ii 10 luglio, che offriva un'immagine almeno piu schietta e viva della realta di fabbrica.

Ricordava tra I' altro Dealessandri: "entrai e subito mi dissi: questi sono tutti matti, non e

possibile che ii lavoro sia questa cosa qui. In alto, contro i soffitti che sembravano un cielo

scuro, scorrevano i convogliatori. Per terra i corridoi di legno catramato, anche questi scu

ri. Gli operai lavoravano alla lastroferratura che era ii posto dove si metteva assieme la

scocca delle vetture. Que! giorno mi fecero fare ii giro <lei principali reparti [ ... ]. Mi sem

brava veramente di stare in un altro mondo. E poi i rumori diversi da un settore all'altro,

assordanti, insistenti, ripetitivi. II clic delle pinze, lo scoppiettio pirotecnico della saldatu

ra, ii frastuono delle lamiere, ii sibilo dell'aria compressa e dei getti d'acqua, lo sferraglia-

10 D. G1AcHEm -M. ScAvINo

ricorrenza del centenario potesse es sere I' occasione anche per una rifles

sione storica, o per un lavoro di documentazione, avra dovuto ricredersi;

e

neppure dai partiti di sinistra e dalle organizzazioni sindacali stato fatto

e

uno sforzo degno di nota in questo senso. Se questa la tendenza domi

nante, ci si puo aspettare che vengano prese iniziative per ricordare I' au

tunno caldo?

Questo libro tratta anch'esso principalmente della FIAT, in particolare

di quanto avvenne nello stabilimento di Mirafiori tra la primavera e I' au

tunno di quell'anno. Si inserisce anch'esso in quella interdipendenza

strettissima tra storia della grande impresa torinese e storia nazionale che

e

stata piu volte sottolineata, da ultimo nel monumentale lavoro di Valerio

Castronovo, che si apre considerando appunto come "nel corso del Nove

cento nessuna impresa europea, ancorche di maggiori dimensioni, ha con

tato tanto quanto la FIAT nella storia del proprio paese". Anche in questo

e

caso, dal nostro specifico punto di vista, ci sembrato che le vicende del

la FIAT, di Mirafiori, avessero un valore piu generale, che andava al di la

della dimensione torinese, influenzava l'intero quadro nazionale, aveva ri

percussioni dirette su tutti gli aspetti della vita pubblica, del dibattito eco

nomico e politico dell' epoca. Proprio per questi motivi, perche convinti

che le lotte FIAT di quel periodo non possano essere considerate un sempli

ce fatto locale, abbiamo ritenuto di poter unire a una parte piu analitica,

ricostruttiva dei fatti e del contesto specifico in cui si svolsero, un tentati

vo di interpretazione del loro significato storico di taglio piu generale, che

ci auguriamo non appaia per questo troppo schematico e possa offrire un

contributo, per quanto modesto, a una ripresa di studi sul conflitto operaio

nell 'Italia contemporanea.

Abbiamo cercato, nel corso del lavoro, di utilizzare quanto piu ampia

mente possibile le fonti a disposizione: testimonianze dei protagonisti

(sindacalisti, militanti dei partiti di sinistra o dei gruppi dell'estrema sini

stra, ma anche semplici operai), raccolte di volantini e documenti prodotti

dai sindacati, dai partiti e dai gruppi, appunti e pagine di diario (in qual

che caso inediti)4, articoli dell'epoca comparsi su vari quotidiani e setti

manali (politici e d'opinione), nonche saggi tratti da riviste di vario gene-

re dei nastri trasportatori in perenne movimento. E quel reparto speciale che erano le pres

se, dove ci si parlava all'orecchio come gli innamorati perche senno non ci si sentiva nep

pure a dieci centimetri di distanza".

e

4. La maggior parte di questo materiale stato consultato presso gli archivi della Fon

dazione Vera Nocentini, dell'Istituto piemontese Antonio Gramsci e del Centro studi Piero

Gobetti (Fondo Marcello Vitale). In quest'ultimo caso, ci e stato segnalato che, poiche

I' archivio e in corso di riordino, e possibile che le collocazioni da noi indicate risultino

modificate nei prossimi mesi.