Table Of ContentLA CONCERTACIÓN SOCIO-LABORAL EN EL PERÚ1

Denis Sulmont

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

1. Introducción

El Perú es un país de profundas

brechas y de desencuentros sociales que

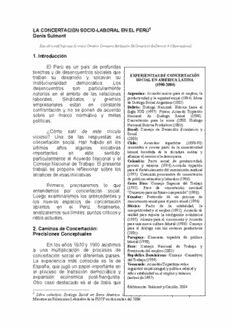

EXPERIENCIAS DE CONCERTACIÓN

traban su desarrollo y socavan su

SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

institucionalidad democrática. Los

(1990-2004)

desencuentros son particularmente

notorios en el ámbito de las relaciones Argentina: Acuerdo marco para el empleo, la

laborales. Sindicatos y gremios productividad y la equidad social (1994). Mesa

de Diálogo Social Argentino (2002).

empresariales están en constante

Bolivia: Diálogo Nacional: Bolivia hacia el

confrontación y no se ponen de acuerdo

Siglo XXI (1997). Primer Acuerdo Tripartito

sobre un marco normativo y metas Nacional de Diálogo Social (1998).

políticas. Concertación para la crisis (2000. Diálogo

Nacional Bolivia Productiva (2003).

Brasil: Consejo de Desarrollo Económico y

¿Cómo salir de este círculo

Social

vicioso? Una de las respuestas es

(2003).

concertación social. Han habido en los Chile: Acuerdos tripartitos (1990-93)

últimos años algunas iniciativas orientados a revisar parte de la normatividad

importantes en este sentido: laboral heredada de la dictadura militar y

afianzar el retorno a la democracia.

particularmente el Acuerdo Nacional y el

Colombia: Pacto social de productividad,

Consejo Nacional de Trabajo. El presente

precios y salarios (1994).Acuerdo tripartito

trabajo se propone reflexionar sobre los para el fortalecimiento del movimiento sindical

alcances de esas iniciativas. (1995). Comisión permanente de concertación

de políticas salariales y laborales (1996).

Costa Rica: Consejo Superior del Trabajo

Primero, precisaremos lo que

(1995). Foro de concertación nacional

entendemos por concertación social.

“Consenso para un futuro compartido” (1998).

Luego examinaremos los antecedentes y Ecuador: Protocolo de un proceso de

los nuevos espacios de concertación concertación social para el pacto social (1996).

abiertos en el Perú; finalmente, México: Pacto de la estabilidad, la

competitividad y el empleo (1992). Acuerdo de

analizaremos sus límites, puntos críticos y

unidad para superar la emergencia económica

retos actuales.

(1995). Alianza para el crecimiento y Acuerdo

para una nueva cultura laboral (1996). Consejo

2. Caminos de Concertación: para el diálogo con los sectores productivos

Precisiones Conceptuales (2001).

Paraguay: Comisión tripartita de política

laboral (1998).

En los años 1970 y 1980 asistimos

Perú: Consejo Nacional de Trabajo y

a una multiplicación de procesos de Promoción del empleo (2001).

concertación social en diferentes países. República Dominicana: Consejo Consultivo

La experiencia más conocida es la de del Trabajo (1999)

Venezuela: Acuerdos Tripartitos sobre

España, que jugó un papel importante en

seguridad social integral y política salarial y

el proceso de transición democrática y

sobre estabilidad en el empleo y salarios

expansión económica post-franquista. (ambos de 1997).

Otro caso destacado es el de Italia que

Elaboración: Sulmont y Carrillo, 2004.

1 Libro colectivo, Dialogo Social en Ibero América. Lima, Mayo de 2006. Texto publicada por la

Maestría en Relaciones Laborales de la PUCP en diciembre del 2006.

estableció canales institucionales de concertación en respuesta a la recesión

económica y el exceso de conflictividad. En América Latina la concertación

social se ha convertido en uno de los instrumentos para enfrentar la crisis,

mitigar los efectos de la recesión, la inflación y la reestructuración de las

relaciones laborales y asegurar la viabilidad de los procesos de transición e

institucionalización democrática.

(Campero, 1993: 17-18)

El interés por la concertación social responde a la preocupación por la

gobernabilidad, amenazada por la desigualdad, la fragmentación de los actores

sociales y el alto grado de conflictividad. Al respecto, el informe del PNUD

sobre la democracia en América Latina señala:

“América Latina presenta actualmente una extraordinaria paradoja. Por

un lado, la región puede demostrar con gran orgullo más de dos décadas

de gobiernos democráticos. Por otro, enfrento una creciente crisis social.

Se mantienen profundas desigualdades, existen serios problemas de

pobreza, el crecimiento económico ha sido insuficiente y ha aumentado

la insatisfacción ciudadana con estas democracias -expresada en

muchos lugares por un extendido descontento popular-, generando en

algunos casos consecuencias desestabilizadoras” (Mark Malloch Brown,

Administrador del PNUD, 2004)

¿Qué entendemos por concertación social?

El concepto se refiere a los procesos de diálogos, negociación y

acuerdos en los que participan representantes de sectores claves de la

sociedad civil y del estado, en la adopción de políticas públicas. Una de sus

modalidades importantes lo constituye la concertación tripartita en el ámbito de

las relaciones laborales propiciada por la OIT desde su fundación en

1919.

La concertación no es posible sin actores sociales estratégicos

organizados y debidamente representados. Para ser viable, las instancias de

concertación necesitan seleccionar a unas pocas organizaciones, reconocidas

como más representativas.

La concertación social constituye un canal de regulación intermedio

entre el intervencionismo estatal y el mercado. Se sitúa en el plano de la

coordinación entre el Estado y la sociedad civil. Remite a los espacios de

organización y de acción autónoma de ciertos sectores sociales e instituciones

importantes para el desarrollo económico y social2. Supone ciudadanos activos

2 Jorge Santistevan apunta: “Frenté al Estado, que se rige por la fuerza y la coerción, (la

sociedad civil) opone vigilancia y exigencia, aunque pueda también colaborar a condición de no

perder autonomía para el logro de fines colectivos libremente establecidos y debidamente

explicitados (...) El deslinde final, el rasgo definitorio de la sociedad civil, consiste en que en

ningún caso puede asumir el poder, ni caer en la tentación de ejercerlo. Al contrario —desde la

ciudadanía- critica, promueve, persuade, controla socialmente y puede colaborar con quienes

lo detentan haciendo ello es que adquiere legitimidad. La representatividad que logra se

construye sobre la base de credibilidad y reconocimiento social que es lo que da a la sociedad

y organizados. La capacidad de concertación de los interlocutores depende no

sólo de su poder económico y político, sino de su credibilidad y legitimidad

social.

La concertación social puede ser interpretada como respuesta a las

limitaciones de la democracia liberal desde dos puntos de vista: el neo-

corporativismo y el neo-contractualismo. Oscar Ermida (1991) aclara es\

cooceptos eo \os Arvrdoos s\

• “El neo-corporativismo se concibe como un nuevo modelo

económico, político y social que procura completar la democracia

representativa “clásica” con la participación activa de los grupos

profesionales en el diseño de las decisiones económico-sociales

del Estado, mediante la concertación socíal, acuerdos sociales

concretos o ciertos órganos tripartitos. Se distingue nítidamente

del corporativismo autoritario por reconocer el pluralismo

democrático tendiendo solamente a corregirlo o a mitigar S

efectos extremos a través de la concertación voluntaria, delando

incólumes los conceptos de libertad sindical y autonomía

colectiva, reconociendo al conflicto y buscando solucionarlo por

vía del consenso y no verticalmente desde el estado autoritario.”

• “El neo-contractualismo es una nueva versión del pluralismo

democrático. Destaca que el instrumento fundamental no es la

decisión unilateral y heterónoma del estado, sino una clase de

acuerdos que si bien incorporan al estado como tercera parte,

conservan su carácter contractual”.

Es importante reconocer que las diferentes modalidades de concertación

no sustituyen a las instituciones políticas del Estado y de la sociedad. Son

modalidades de consulta, deliberación y de toma de decisión que intervienen

en un contexto de crisis y que apuntan a ser asimiladas en formas

institucionales más permanentes, o a desaparecer. una vez cumplida su

misión.

3. Antecedentes3

3.1. Propuesta del Consejo Económico

A principios de los años 30, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del

Partido Aprista, incluye como primer punto del Programa Mínimo o Plan de

Acción Inmediata de este partido, la propuesta de crear un Consejo Económico.

Dicha propuesta, que apuntaba a promover la participación de los trabajadores

manuales e intelectuales, los empresarios el Estado en el diseño de políticas

de desarrollo nacional, no llegó a concretarse, no obstante haber sido recogida

en la Constitución de 1933. El Partido Aprista fue sometido a una dura

represión y quedó marginado del poder del gobierno hasta mediados de los

años 80.

civil una cuota cada vez mayor de influencia en desmedro de otros.” (“Las narices de la

sociedad civil”, El comercio 29/09/2002).

3 Véase: Alva Hart, 2002; Aparicio Valdez, 1990; Arce Ortiz, 2005; Zavala Costa, 2002.

En 1946, durante el breve Gobierno de la coalición democrática del

presidente Bustamante y Rivero, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto

de Concejo Nacional pero éste fue rechazado por el Senado y se archivó tras el

golpe de Estado de Odria en 1948. Durante el primer gobierno de Belaunde, la

aprobación de un proyecto similar se truncó con el golpe militar de 1968.

3.2 Comités tripartitos de concertación para fijar el salario textil y el

salario mínimo

En el ámbito de las relaciones laborales, las institucionalizadas de

concertación social son muy pocas. Las más relevantes son las siguientes:

• El Comité Tripartito encargado de los ajustes salariales en la

industria Textil, creado en 1945, que integran la Federación de

Trabajadores en Tejidos del Perú, el Comité Textil de la Sociedad

Nacional de Industrias y el Ministerio de Trabajo y Asuntos

indígenas. La industria textil era entonces la rama de producción

industrial más importante del país. Este Comité estableció un

sistema de reajuste automático de los salarios en función del alza

de costo de vida, sistema que fue recortado a partir de 1977 y

eliminado por el Gobierno de Fujimori.

• La Comisión Nacional de Remuneraciones Mínimas vitales,

creada en 1962, que funcionó hasta fines de los 70.

Cabe mencionar que en 1959, el Perú ratificó el convenio 87 de la OIT

sobre la libertad sindical. Seguidamente, se institucionalizaron las normas para

a constitución y el reconocimiento de las organizaciones sindicales (1961) y la

representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas (1962).

La organización sindical se expandió notablemente desde mediados de

los 50 hasta fines de los 70. Se multiplicaron los reclamos y conflictos

laborales. Sin embargo, los sindicatos tuvieron poca capacidad de presión

económica directa sobre las empresas. La amenaza del despido y el

autoritarismo patronal por un lado, y la precariedad de las garantías legales por

otro, llevaron a los líderes sindicales a politizar su estrategia de lucha,

dirigiéndola hacia el gobierno, amenazando su estabilidad mediante

manifestaciones públicas de protesta social: movilizaciones callejeras, marchas

de sacrificio, huelga de hambre y enfrentamientos con la Policía. Los dirigentes

radicales de izquierda promovieron la protesta social, mientras que los

dirigentes de la central sindical (CTP) y los parlamentarios apristas negociaban

acuerdos con el Gobierno. El analista norteamericano James Payne (1965)

caracterizó a este modelo de “political bargaining”.

3.3 Desencuentro entre empresarios, trabajadores y estado durante el

régimen militar (1968-1980)

La Junta Militar de Gobierno liderada por el General Velasco que tomó el

poder en 1968 impulsó un conjunto de reformas radicales con el propósito de

romper con el estado oligárquico, modernizar la economía y promover el

desarrollo nacional. Este proyecto implicaba una fuerte intervención del Estado

y al mismo tiempo, una movilización organizada de la población, al margen de

los partidos políticos. En el terreno de las relaciones laborales, el gobierno

militar estableció el arbitraje obligatorio de la Autoridad de Trabajo en las

negociaciones colectivas (1971); favoreció la expansión y el reconocimiento de

los sindicatos, introdujo modalidades de participación de los trabajadores en las

empresas y estableció el acceso a la estabilidad laboral. Estas medidas

chocaron con la fuerte oposición del empresariado y provocaron la

radicalización de las luchas sindicales en nombre de la defensa de la

‘autonomía de clase”.

El endeudamiento externo y la crisis económica que estalló a partir de

1975, truncaron el proyecto reformista de la Junta Militar. La movilización

sindical y popular que culminó en el Paro Nacional deI 19 de julio de 1977,

empujó el retorno a la democracia representativa, mediante la convocatoria a

una Asamblea Constituyente, la aprobación de una nueva Constitución y la

realización de elecciones.

3.4 La concertación de Grados Bertorini

Durante los años 1980, continuó el desencuentro entre trabajadores,

empresarios y el estado. En esta década, el intento más explicito de propiciar

una concertación social tripartita corresponde al Ministro de Trabajo del

segundo Gobierno de Belaunde, Alfonso Grados Bertorini. Consistió en la

convocatoria de una Comisión Nacional Tripartita en 1981 y el Consejo

Nacional de Trabajo, al año siguiente.

La Comisión Tripartita fue creada para resolver la situación de los

dirigentes sindicales despedidos por el Gobierno militar de Morales Bermúdez,

a raíz del paro nacional de 1977. El Consejo Nacional del Trabajo buscaba

institucionalizar una concertación tripartita más amplia y permanente. Como lo

muestra la reseña de Luis Aparicio Valdéz en el recuadro adjunto, los

resultados de estas iniciativas fueron frustrantes. Aparte de la reposición de un

número limitado de dirigentes, no se concretaron otros acuerdos. Las

decisiones sobre la política salarial y las medidas de ajuste fueron tomadas por

el Ministerio de Economía, prescindiendo totalmente de las instancias de

concertación. El retiro de la CGTP la mayor central sindical, precipitó la

frustración de este proyecto.

COMISIÓN NACIONAL TRIPARTITA Y CONSEJO

NACIONAL DE TRABAJO 1981-1982

En víspera del paro nacional del 15/02/1981 convocado por las cuatro centrales

sindicales, el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Bertorini, dirigió un mensaje a la Nación en el

que invitó a las centrales a u despacho para el día siguiente del paro con la finalidad de

constituir una Comisión nacional tripartita.

El sustento legal de esta tripartita fue la ley N° 23235 dictada con la finalidad de

reinscribir o indemnizar a los despedidos por el D.S. 010 del año 1977, dictado durante la

segunda fase del gobierno militar Dicho decreto había permitido el despido de la gran mayoría

de dirigentes sindicales (eran alrededor de 5000) del país.

Pero el ministro Grados, desde un primer momento, hizo saber que su intención era

que los trabajos tripartitos fueran más allá que la reposición o indemnización de esos

trabajadores despedidos y que comprendería el estudio de las remuneraciones adaptadas a la

inflación, y cualquier aspecto relacionado con el campo de las relaciones laborales.

En lo referente al conflictivo tema de la reposición de los despedidos, acudieron 184

dirigentes, de los cuales 130 (71%) fueron reinstalados.

Durante el tiempo que trabajó la comisión, se procedió al estudio de tres propuestas.

Una de ellas era la dirigida a lograr un Acuerdo Antiinflacionario; las otras dos se referían a la

determinación de los principios que sustentarían el Derecho de Huelga y el esquema básico de

la nueva Ley de Estabilidad Laboral.

En febrero de 1982, se instaló en Palacio de Gobierno el Consejo Nacional del Trabajo

y Concertación Social destinado a institucionalizar el diálogo en procura de la concertacíón

social, incorporándolo como una función de gobierno. Sin embargo, no concurrió la

Confederación General del Trabajo del Perú (CGTP), planteando entre otros puntos, que le

correspondía un número mayor que el de las otras confederaciones y reclamando la

participación de las organizaciones independientes.

En octubre de 1982, la Confederación De Trabajadores del Perú (CTP) anunció su

retiro del Consejo Nacional del Trabajo, con lo que éste recibió un golpe muy fuerte del que no

se pudo recuperar.

Aparicio Váldéz, 1990: 295-296.

3.5 Crisis y violencia (años 1980 y 1990)

A lo largo de los años 80, el despliegue de la violencia y de la guerra

sucia, provocado por el accionar de Sendero Luminoso, y el agravamiento de la

crisis económica, la inflación y la recesión debilitaron gravemente la

organización sindical. El Gobierno presidido por Alan García (1985-1 990)

suscitó inicialmente expectativas en cuanto al desarrollo de una política de

concertación social congruente con la ideología y el programa del Partido

Aprísta.

En agosto de 1985, el dirigente de a Sociedad Nacional de Industrias y

de la CONFIEP, Miguel Vega Alvear convocó a las cuatro centrales sindicales y

los gremios empresariales con la finalidad de sentar las bases de un pacto

social en torno a dos temas: seguridad social y empleo. La CGTP decidió no

participar. La Sociedad Nacional de Industrias coordinó con las otras centrales,

llegando a la firma de un Acuerdo sobre la Seguridad Social en setiembre

1995.

Otra iniciativa a principios del gobierno de Alan García fue la

conformación oficial en 1987 de un Consejo Nacional de Inversiones que tuvo

el mandato de preparar la creación de un Consejo Económico Nacional. Este

proyecto no logró concretarse.

Las expectativas concertadoras del gobierno aprista se frustraron. No se

lograron acuerdos ni con los empresarios ni con los sindicatos. Del lado

empresarial, creció la ola neo-liberal. La crisis sindical se profundizó. La espiral

de la violencia y la hiper-inflación generaron una situación de caos.

3.6 El fujimorismo

En los años 90, el gobierno de Alberto Fujimori impuso una política

autoritaria. Aplicó medidas drásticas para controlar la inflación y reforzar la

lucha anti-subversiva. Mediante un auto-golpe en abril 1992, que contó con el

respaldo de la mayoría de la población, disolvió el Parlamento y los Gobiernos

Regionales, y convocó una Asamblea Constituyente que aprobó una nueva

Constitución marcadamente neoliberal, recortando los lineamientos

democráticos de la Constitución anterior. Estableció una relación directa con la

población de corte clientelista. El ejecutivo promulgó un conjunto de

dispositivos legales orientados a flexibilizar el empleo y restringir la capacidad

de acción colectiva de los trabajadores, particularmente el Decreto Legislativo

728, llamado “Ley de Fomento del empleo” (1991) y el Decreto Ley25593,

referido a “las relaciones colectivas de trabajo” (1992). Este último fue objeto de

numerosas observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Esta

reforma laboral drástica se hizo sin debate político público. Poco antes de

culminar su segundo mandato, el ejecutivo presentó un proyecto de Ley que

proponía la desactivación del Ministerio de Trabajo y su conversión en Vice-

Ministerio de Justicia.

4. Apertura de Espacios de Concertación en la Transición Democrática

Afines de los años 90, el rechazo a las pretensiones re-eleccionistas del

Presidente Alberto Fujimori y al poder corruptor de su asesor Vladimiro

Montesinos produjo una movilización democrática que activó diversas formas

de concertación social y política.

Entre las iniciativas que impulsaron este proceso, cabe mencionar la

suscripción en noviembre de 1999 de un Acuerdo de Gobernabilidad por

catorce Partidos,4 que apuntaba a propiciar una alternativa política al

fujimorismo. Dicho acuerdo sugería una convocatoria amplia incluyendo a

algunos representantes de la sociedad civil. Asimismo proponía: “utilizarla

concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores como instrumento

para definir políticas sectoriales de mediano y largo plazo, que generen riqueza

e incrementen el empleo productivo y la productividad, mejoren la productividad

de la industria y hagan crecer nuestras exportaciones, creando para ello, un

Consejo Nacional de Concertación Laboral y Productivo”: Estas propuestas

fueron recogidas e institucionalizadas por el Gobierno de Transición de

Valentín Paniagua y el Gobierno de Alejandro Toledo, dando lugar a la

instalación del Consejo Nacional de Trabajo en enero del 2001, y la firma del

Acuerdo Nacional, en julio deI 2002.

Otra iniciativa importante se refiere a las Mesas de Concertación para

la Lucha Contra la Pobreza, creadas a iniciativa del Ministerio de La Mujer y

el Desarrollo Humano en enero del 20015. Recogiendo las experiencias

4 Uno de los antecedentes de este pacto lo constituye el documento elaborado en 1994 por el

comité cívico Por la Democracia, presidido por Gustavo Mohme Llona, “Bases para la

Concertación por el Futuro del Perú”. En 1998, varias fuerzas políticas retomaron esta

propuesta en previsión del proceso electoral del 2000.

5 La ley orgánica de Gobiernos Regionales le dio rango de Ley en 2002.

acumuladas a lo largo de las décadas anteriores, estas mesas promueven la

consulta y la participación de los diferentes actores en a formulación y

ejecución de planes de desarrollo, especialmente en el ámbito local. Existen

una mesa nacional, mesas regionales, provinciales y distritales. En el Comité

Ejecutivo de la mesa nacional, participa a CGTP.

Cabe mencionar el espacio de concertación que significa la Conferencia

Nacional de Desarrollo Social (CONADES), evento anual impulsado por un

conjunto de Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones sociales,

convocado por la Asociación Nacional de Centros con la finalidad de hacer un

balance de la situación económica y social del país y proponer una agenda

alternativa de desarrollo pensada desde la sociedad civil.

Se institucionalizaron también una serie de instancias de concertación

relacionadas con la educación, la salud, las personas discapacitadas, el trabajo

infantil, la pequeña empresa y otros ámbitos de programas sociales y políticas

públicas.

INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL

• Consejos Sectoriales de Concertación

• Consejo Nacional de Educación

• Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad

• Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

• Comité Técnico Social Multisectorial

• Acuerdo Nacional

• Consejo Nacional de la Juventud

• Consejo Nacional de Salud

• Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo

Infantil

• Comisión Multisectorial Mixta Permanente encargada de elaborar, proponer y

monitorear el Plan Estratégico Nacional Exportador

• Comisión Multisectorial encargada del seguimiento, monitoreo e

implementación de las acciones señaladas en el Plan de Igualdad de

Oportunidades de Personas con Discapacidad

• Consejo de la Micro y Pequeña Empresa

• Comisión Intersectorial de Empleo

• Comisión Multisectorial del Programa Educación para el Trabajo

• Comisión Multisectorial del Foro Nacional de Educación para Todos.

Fuente: OIT, 2005.

La concertación social se convirtió en uno de los recursos para atender

los conflictos regionales, los relacionados a los impactos ambientales y sociales

de las inversiones mineras, y las múltiples demandas sectoriales (productores

agrarios, transportistas, etc.).

4.1 El Acuerdo Nacional6

Al iniciar su gobierno, Alejandro Toledo encargó al Primer Ministro

Roberto Dañino la tarea de realizar consultas con organizaciones políticas

6 Véase Vildoso, 2005.

sociales dispuesta a suscribir un compromiso con un conjunto de “políticas de

Estado”. Las negociaciones culminaron con un acuerdo firmado por el

Gobierno, siete partidos políticos y siete organizaciones de la sociedad Civil7.

Los firmantes conformaron el Foro del Acuerdo Nacional8.

FIRMANTES DEL ACUERDO NACIONAL (22 de julio deI 2002)

• Por el gobierno: Presidente de la República; Primer Ministro.

• Por los Partidos Políticos: APRA. Acción Popular, Unidad Nacional, Perú Posible,

Frente independiente Moralizador: Somos Perú e Unión por el Perú.

• Por la sociedad civil: Conferencia Episcopal Peruana, Concilio Nacional

Evangélico del Perú, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industria, CGTP, Frentes

Regionales, Mesa de Concertación para de Lucha Contra la Pobreza.

El contenido del Acuerdo Nacional está expresado en las políticas de

estado (31 en total) ordenadas en torno a grandes objetivos: gobernabilidad;

equidad y justicia social; competitividad; e institucionalidad y ética pública. La

política de estado N° 4 plantea:

“Consolidar una cultura de diálogo social y concertación entre todas as

organizaciones políticas y sociales. Institucionalizar mecanismos de

participación ciudadana que contribuyan al mejor ejercicio de las

funciones ejecutivas y legislativas a nivel nacional, regional y local.”

La política de estado N° 14 se refiere al “acceso a un empleo pleno, digno y

productivo”. Incluye los siguientes puntos:

• Impulsar la formalización del empleo digno y productivo. Mejorar

la calidad del empleo, con ingresos y condiciones adecuadas, y

acceso a la seguridad social.

• Garantizar el libre ejercicio de la sindicalización.

• Desarrollar políticas nacionales y regionales de promoción de la

micro, pequeña y mediana empresa. que faciliten su acceso a

mercados, créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas

tecnología.

• Promover que las empresas inviertan en capacitación laboral.

Posteriormente, el Foro del Acuerdo Nacional aprobó un Compromiso

Político, Social y Económico de Corto Plazo (2004) y un Pacto de Mediano

Plazo por la Inversión y el Empleo Digno (2005-2011).

4.2. El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT)

El CNT fue instalado el 4 de enero del 2001 por el Ministro de Trabajo

del gobierno de transición. Jaime Zavala Costa.9

7 El criterio fue mantener una paridad entre el número de partidos y de organizaciones de la

sociedad civil.

8 En 2004 se sumaron en calidad de invitados la Plataforma Agraria de consenso (Carta Verde)

y algunos otros partidos.

9 La instalación del Consejo Nacional de Trabajo se efectuó al amparo de dos positivos dados

durante el Gobierno de Fujimori: Decreto Legislatívo N° 568 de abril 1990 que crea el Consejo

Nacional de Trebejo y Concertación Social y el Decreto Ley 25027 de diciembre 1992 que

Está concebido como órgano consultivo del Ministerio de Trabajo,

encargado de discutir y concertar políticas en materia de trabajo, promoción del

empleo y protección social, revisar proyectos de leyes y pronunciarse sobre

propuestas en debate.10 Se le asignó también la función de participar en la

regulación de la remuneración mínima. El CNT constituye una instancia de

concertación tripartita, en la que participan, con igual calidad de voto,

representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. El

Consejo incluye además, con voz sin voto, a representantes de organizaciones

sociales vinculadas a la problemática laboral.

La composición inicial del CNT fue establecida del siguiente modo. El

Gobierno está representado por el Ministerio de Trabajo (Ministro y Vice-

Ministros. Los trabajadores están representados por cuatro centrales sindicales

(CGTP, CUT, CATP y CTP), y los empleadores por cinco gremios afiliados a la

CONFlEP y dos gremios independientes (la Sociedad Nacional de Industrias y

la Cámara de Comercio de Lima). Adicionalmente, se incluyeron a seis

personas provenientes de organizaciones de reconocida trayectoria en el

estudio, la asesoría y la formación en el campo laboral.11

Poco después, se acordó incorporar a un representante de la Asociación

de Pequeños y Medianos industriales—APEMIPE, un representante de la

Asociación de Exportadores-ADEX y un representante de los Conglomerados

de Pequeña Empresa en el Perú.

El conjunto de los consejeros conforman el “pleno”, instancia máxima de

diálogo y de toma de decisión. Los demás órganos son la Presidencia a cargo

del Ministro de Trabajo, los coordinadores ejecutivos de sector (empleadores,

trabajadores, estado), la Secretaría técnica y las Comisiones de trabajo.

precisa sus competencias corno órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y cambia su

denominación: de Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Recién se instala

durante el Gobierno de transición del 2001 En abril 2002. La Ley 277t1 actualiza su marco

legal.

10 El Diagnóstico del CNT efectuado por la OIT señala: “Cuando se habla de discusión, se hace

referencia al intercambio de opiniones e ideas sometido al debate, sin implicar necesariamente

la búsqueda del consenso o de una posición común, Sin embargo, cuando se habla de

concertación o consenso, se quiere indicar que las partes tratan de llegar a un acuerdo que

implica compromisos para todas las partes. Pereciera que los actores, hasta el momento, han

considerado al Consejo como una instancia de concertación, esperando que los acuerdos

alcanzados en su seno sean aplicados en la práctica (OIT, 2005: 14).

11 La selección de los gremios representados en el CNT responde al criterio de “mayor

representatividad”, el cual toma en cuenta el número de bases afiliadas y el nivel de

organización de los gremios. (OIT. 2005: 15)