Table Of ContentGespräche in Deutschland

Dvorah Verlag

Die achtzehn Gespräche, die in diesem

Buch dokumentiert werden, wurden

im Lauf des Jahres 1991 in verschiede-

nen Städten Deutschlands geführt, ei-

nes in Paris.

Sie können eine vorläufige Antwort ge-

ben aufdie häufig gestellte Frage: War-

um haben Opfer der Schoah s^ch ausge-

rechnet in Deutschland niedergelassen?

Und: Mit welchen Gedanken, Träu-

men und mit welcher Angst leben sie

hier? Wie erfahren sie die alten, die neu-

alten, die neuen Deutschen?

Susann Heenen-Wolff wurde 1956 ge-

boren. Sie studierte Pädagogik, Psycho-

logie und Soziologie in Frankfurt am

Main und promovierte über »Die

Frcudschc Pychoanalysc zwischen Assi-

milation und Antisemitismus«.

1975-1976 lebte sie inJerusalem.

Neben ihrer publizistischen Tätigkeit

ist sie als Psychoanalytikerin tätig.

BuchVeröffentlichungen:

»Wenn ich Oberhuber hieße«. Die

Freudsche Psychoanalysezwischen Assi-

milation und Antisemitismus. Frank-

furt am Main, 1987

»Erez Palästina«. Juden und Palästinen-

ser im Konflikt um ein Land. Frankfurt

am Main, 3. Auflage 1990

Esther Bejarano Kurt Borzik Ignatz Bubis Lola

• • •

Fischel Moses Gercek Rosa Fischer Gitta

• • •

Guttmann AlfredJachmann RolfK. Bertha

• • •

Kellner Mia Lehmann Gerd Lifschitz Max

• • •

Mannheimer Sophie Marun Hans Radziewski

• • •

Trude Simonsohn • Florence Singewald •

Isak Wasserstein

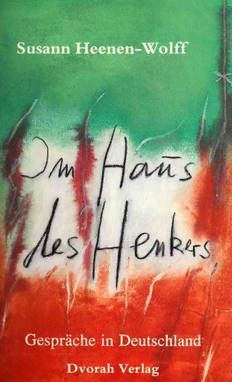

»Im Haus des Henkers«

Gespräche in Deutschland

Herausgegeben von Susann Heencn-Wolff

Umschlaggestaltung: Sarah Schumann

© 1992 by Alibaba Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Satz Textline, Oberursel

Druck: Fuldaer Vcrlagsanstalt GmbH

Printed in The Federal Republic ofGermany

DVORA VERLAG

ist das Literaturprogramm

im ALIBABA VERLAG

Susann Heenen-Wolff

IM HAUS DES HENKERS

Gespräche in Deutschland

Dvorah Verlag

Frankfurt am Main

Vorwort

5

1. Moses Gercek, München n

2. Trude Simonsohn, Frankfurt 32

3. Rosa Fischer, Hannover 52

4. Hans Radziewski, Berlin (West) 65

5. Bertha Kellner, Erfurt 77

6. RolfK., Unna 9I

7. Kurt Borzik, Frankfurt !26

8. Florence Singewald, Erfurt !^8

9. Ignatz Bubis, Frankfurt K5^

10. Isak Wasserstein, München j8o

1 1. Mia Lehmann, Berlin (Ost) 203

12. Sophie Marun, Berlin (Ost) 214

13. AlfredJachmann, Frankfurt 224

14. Max Mannheimer, München 240

15. Gerd Lifschitz, Berlin (West) 249

16. Gitta Guttmann, Frankfurt 262

17. Esther Bejarano, Hamburg 278

18. Lola Fischel, Hannover 301

Vorwort

»Wie findet man die Leute?« wurde ich während meiner

Recherchen für das vorliegende Buch von Freunden und

Bekannten immer wieder gefragt. Die Frage ist naheliegend.

Man weiß, daß die Nationalsozialisten bei ihrem Versuch, die

Juden vom Planeten Erde zu tilgen, mit äußerster Gründlich-

keitvorgegangen sindundin Deutschlandnurnoch sehrweni-

geJuden leben. Es war deshalb überraschend, wie leicht ich auf

Anhieb Überlebende der Shoah in verschiedenen Städten

Deutschlands gefunden habe.

Jeder Überlebende, mit dem man spricht, stellt paradoxer-

weise eine Irritation dar. Wie haben sie überleben können, wo

doch eigentlich kein Entkommen, kein Überleben möglich

war?Jeder Überlebende scheint die Beschreibungen des natio-

nalsozialistischentotalenVernichtungssystemsLügenzustrafen.

Aber die Gespräche zeigen, wie zufällig dieses Überleben

war. Einmal war es die rechtzeitige Auswanderung, dann war

es das Vorrücken der sowjetischen Armee und die folgende

Evakuierung der Todeslager, ein anderes Mal war es — leider

selten— der List und dem Mut von Verwandten und Freunden

zu verdanken, daß in diesem totalitären System doch noch

lebensrettende Nischen aufgetan werden konnten.

Die Gespräche, die ich geführt habe, handeln nicht in erster

Linie vom Überleben in der Emigration, im Versteck, im

Gefängnis, bei der Zwangsarbeit, im Konzentrationslager, im

Vernichtungslager. Sie handeln vor allem von der Zeit danach.

Wie war es möglich, daß nach der Ermordung von Millio-

nen jüdischer Menschen durch Deutsche Überlebende sich

gerade wieder in Deutschland niederließen? Eine im Jahre

UNRRA

1945/1946 von der Flüchtlingsorganisation (United

Nations Relief and Rehabilitation Administration) durchge-

führte Untersuchung unter etwa zwanzigtausendJuden in den

Flüchtlingslagern ergab, daß 96,8% von ihnen den festen Wil-

len hatten auszuwandern1

.

Im Haus des Henkers

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem das

Ausmaß der Verbrechen der Nationalsozialisten in vollem

Umfang bekannt wurde, gingen Juden in aller Welt davon

aus, daß Deutschland in Zukunft ein gebanntes Land sein

würde, so wie einstmals Spanien nach der Vertreibung der

Juden im Jahre 1492. In den Jahren 1945 bis 1950 hielten

sich jedoch zeitweise bis zu zweihunderttausend jüdische

DP's (displaced persons) in Deutschland auf, viele von

UNRRA

ihnen in Übergangslagern, die die vor allem im

bayerischen Raum zur Verfügung stellte. Die Überleben-

den der Shoah warteten dort auf Ausreisemöglichkeiten, -

die einen nach Israel, das im Jahre 1948 gegründet wurde,

die anderen nach Amerika, dem zweiten Gelobten Land,

für das sich viele Überlebende nach der für sie günstigen

Novellierung des Einwanderergesetzes entschieden. Aber

einige deutsche Juden blieben, und vor allem osteuropäi-

sche Juden ließen sich in Deutschland dauerhaft nieder.

Anfang der fünfzigerJahre zählte man funfzehntausend Mit-

glieder der neu konsolidierten Jüdischen Gemeinden in der

jungen Bundesrepublik.

Lange lebten diese Juden mit der Ideologie der gepackten

Koffen, wie es scherzhaft unterJuden hieß, — mit dem festen

Willen, bald doch noch auszuwandern, wenn nicht diesesJahr,

dann aber im nächsten - spätestens im übernächsten. Heute

leben schätzungsweise funfzigtausend Juden in Deutschland,

dreißigtausend von ihnen sind Mitglieder der Jüdischen

DDR

Gemeinden. In der wurden 1961 eintausendfunfhundert

Gemeindemitglieder gezählt, ihre Zahl wirdjetzt aufwenige

hundert geschätzt.

Eine Vielzahl von Veröffentlichungen nach 1945 hat sich

mit den Folgewirkungen von Verfolgung und Lagerhaft unter

dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt2 Auch wurden

.

Untersuchungen über die sogenannte >zweite Generation<

nach Auschwitz veröffentlicht, d.h. über die Kinder der ehe-

mals Verfolgten3 In den achtzigerJahren schließlich erschie-

.

nen erste Untersuchungen und Zeitzeugnisse über das Leben

vonJuden in Österreich, der Bundesrepublik, schließlich auch

DDR

in der 4

.

Die Geschichte derJuden in Deutschland nach 1945 ist also

erstin allcrjüngstcrZeitGegenstand wissenschaftlichen Intcrcs-

Vorwort

7

ses geworden, und zwarhauptsächlich bei derjüdischen Mino-

BRD

rität selbst (vgl. Monika Richarz,Juden in der und in der

DDR

seit 1945, in: Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945,

Frankfurt 1986). Die Gruppe jenerJuden, die sich nach 1945

auf deutschem Boden sammelten, setzte sich außerordentlich

heterogen zusammen. Die wenigen deutschenJuden waren in

der Regel völlig assimiliert, viele hatten nicht-jüdische Ehe-

partner, während der große Teil der aus Osteuropa stammen-

den Juden noch Jiddisch sprach und die ersten Erfahrungen

mit (Reichs-)Deutschen bei der Selektion im Lager gemacht

hatte.

Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepu-

blik und der Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes

(»Wiedergutmachung«) kehrten in den fünfziger Jahren erst-

mals auch deutscheJuden in ihr einstiges Heimatland zurück.

Aus Ungarn und der Tschechoslowakei wandertenJuden nach

dem Aufstand von 1956 und dem Prager Frühling 1968 in die

Bundesrepublik ein.

Es ist zunächst festzuhalten, daß es (außer persönlichen

Lebenszeugnissen, Autobiographien) keine Dokumentationen

bzw. Untersuchungen der Lebenserfahrungen von Überleben-

den der Shoah nach 1945 in Deutschland gibt. Mir erklärt sich

dies aus der Tendenz, die Tatsachejüdischen Lebens in Nach-

kriegsdeutschland zu verleugnen, und zwar in erster Linie von

Seiten der jüdischen Gemeinschaft selbst. Aus ihren Reihen

stammenaberinersterLiniedieForscherjüdischerLebensreali-

tät vor dem Hintergrund der Shoah.

Der HistorikerDan Dinersprichtvon einer>negativen Sym-

biose< zwischen Deutschen undJuden nach dem Nationalsozia-

lismus (in: Babylon. Beiträge zurjüdischen Gegenwart, Frank-

furt 1986). Damit kennzeichnet er die Tatsache einer - umge-

kehrt proportionalen — gemeinsamen historischen Erfahrung:

»FürDeutsche wie fürJuden istdasEreignisderMassenvernich-

tung zum Ausgangspunkt ihres Selbstverständnisses gewor-

den, eine Art von gegensätzlicher Gemeinsamkeit - ob sie es

wollen oder nicht. Deutsche wieJuden sind durch dieses Ereig-

nis neu aufeinander bezogen worden. Solch negative Symbio-

se, von den Nazis konstituiert, wird aufGenerationen hinaus

das Verhältnis beider zu sich selbst, vor allem aber zueinander,

prägen.« (a.a.O.)

8 Im Haus des Henkers

Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten melden

sich erste leise Zweifel an dieser Bestimmung deutscher Identi-

tät, zumindest bei einigen meiner Gesprächspartner.

ImJahre 1991, also in dem Zeitraum, in dem die folgenden

Gespräche stattfanden, sind die Überlebenden der Shoah, die

noch bewußte Erinnerungen an die Nazi-Zeit verfugen, min-

destens achtundfünfzig Jahre alt (Jahrgang 1933). Angesichts

der geringeren Überlebenschancen von Kindern während der

Shoah ist der größere Anteil der Überlebenden mindestens

Sechsundsechzig Jahre alt (Jahrgang 1925), das heißt, daß die

meisten sich ihrem Lebensabend nähern.

VielemeinerGesprächspartnersprechenDeutsch mitschwe-

rem Akzent. In der Verschriftung geht dies leider verloren. Ich

habe mich gleichwohl bemüht, den Wortlaut so wenig wie

möglich zu korrigieren. Der Leser wird feststellen, daß häufig

Brüche im Gesprächsverlauf zu verzeichnen sind. Ich habe

auch daraufverzichtet, meine Fragen im Nachhinein zu schö-

nen, und so wird man z. B. feststellen, daß ich nach dem

Geburtsnamen frage, als mir erklärt wird, daß gerade die

Nachricht vom Tod der eigenen Mutter kam. Es hat etwas

Ungeheueres, bei Kaffee und Kuchen über Verfolgung und

Vernichtung zu sprechen.

Bei den Gesprächen wurde viel geweint.

Nicht alle der von mir kontaktierten Überlebenden waren

zu einem Gespräch bereit. Vielmehr wurde ich einige Male

recht barsch abgewiesen, ohne daß ich überhaupt die Zeit

gehabt hätte, zu erklären, um was es geht. Andere haben

immer wieder Terminschwierigkeiten vorgeschützt, bis ich

verstanden habe, daß sie lieber nicht über ihre Erfahrungen

sprechen möchten. Die Namen meiner Gesprächspartner sind

nur aufWunsch verändert worden (zweimal), es geht aus dem

Text hervor.

Susann Heenen-Wolff

Paris, im Winter lggi

1 vgl. Idith Zertal: Verlorene Seelen. Diejüdischen DP's und die israelische

Staatsführung, in: /ka/Babylon/ke/. Beiträge zurjüdischen Gegenwart. Heft

5, Verlag Neue Kritik, Frankfurt 1989

2 Ausder unübersehbaren Anzahl von Titeln zu Folgewirkungen von Verfol-

gungund Lagerhaftseien einigegenannt:

- Psychoanalytic Reflections on the Holocaust, Hrsg. v. Steven Luel & Paul

Marcus, New York 1984