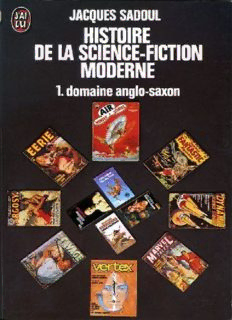

Table Of ContentJACQUES SADOUL

Histoire

de la science-fiction

moderne

(1911-1975)

Tome I

Édition augmentée par l’auteur

Remerciements

Je tiens à remercier ici de l’aide inappréciable qu’ils m’ont apportée :

Josette Chambelland, mon épouse, qui a réalisé l’index de cet ouvrage ;

Jacques Bergier, Georges H. Gallet, Jacques Goimard, Mlle Christiane

Reygnault et Louis Sadoul qui ont accepté de relire entièrement le manuscrit de

ce livre ;

Michel Demuth et Gérard Klein qui en ont relu une partie ;

Brian W. Aldiss, Poul Anderson, Isaac Asimov, Leigh Brackett, Philip José

Farmer, David Gerrold, Edmond Hamilton, Harry Harrison, Robert Heinlein,

Damon Knight, R. A. Lafferty, Catherine L. Moore, Robert Silverberg, A. E. van

Vogt, Donald A. Wollheim et Roger Zelazny qui ont bien voulu répondre à mes

questions.

© Éditions Albin Michel, 1973

INTRODUCTION

J’ai fait connaissance avec la science-fiction (en abrégé la S-F) dans les

hebdomadaires illustrés d’avant-guerre, Mickey, Robinson, Hurrah. Guy l’Éclair

y visitait la planète Mongo, Diane détective les astres du système solaire, Luc

Bradefer descendait au cœur de la Terre ou rapetissait afin de pénétrer à travers

les atomes d’une pièce de monnaie et de visiter les mondes subatomiques.

C’étaient les images qui me fascinaient car, à l’époque, je ne savais pas lire.

Elles enchantèrent toute mon enfance de rêves d’astronefs, de robots et de filles-

papillons court vêtues.

En 1941, j’étais enfin capable de déchiffrer un texte imprimé et je lus mon

premier roman, un feuilleton paru dans l’édition de la zone libre de Robinson :

Métallopolis, de Raymond Dest, récit de science-fiction et d’aventures pour

adolescents. Si mes souvenirs sont exacts, on y décrivait une cité métallique

fabuleuse, peuplée de robots. Par la suite, je dévorai tous les Jules Verne de la

Bibliothèque Verte. Certains d’entre eux, les récits d’explorations ou de voyages

à la surface du globe, ne m’intéressaient que médiocrement ; en revanche, dès

lors qu’il s’agissait de voyages dans l’espace, au fond des mers ou au centre de

la Terre, j’étais subjugué. Dès cette époque je suis devenu un fan, c’est-à-dire un

amateur fanatique de la science-fiction.

Mais c’est seulement au début des années 50 que je découvris l’existence de

la S-F américaine et je me mis à dévorer tous les ouvrages parus dans la

collection Le Rayon Fantastique. Une chose me surprit alors : des récits

extrêmement différents les uns des autres s’y côtoyaient ; certains tenaient du

roman d’aventures, voire de cape et d’épée, d’autres au contraire étaient d’un

accès plus difficile, d’autres encore me paraissaient d’un niveau littéraire tout à

fait comparable à celui de la littérature générale. J’aurais aimé posséder une

chronologie, savoir quand et où étaient parus ces livres, avoir quelques

renseignements sur leurs auteurs, etc. Je me mis alors à faire le tour des librairies

à la recherche d’une histoire de la science-fiction. Nul ne savait même ce que

c’était. Enfin, je parvins dans la seule librairie spécialisée de la capitale à

l’époque, nommée La Balance et dirigée par Valérie Schmidt, une jeune femme

qui connaissait fort bien la S-F. Elle m’apprit qu’une telle histoire, dont je

ressentais tellement le besoin, n’existait pas, du moins en France. En fait, je le

sus plus tard, il n’y en avait pas davantage en Angleterre ou aux États-Unis. Pour

une raison qu’il nous faudra essayer de comprendre, personne n’avait jamais

écrit une histoire de la science-fiction moderne(1).

Or, en cette année 1973, trois amateurs ont rédigé un tel livre. L’Anglais

Brian Aldiss, avec Billion year spree, paru en mai, l’Américain Alexei Panshin,

avec S-F in dimension(2), dont une version condensée a paru dans Fantastic

Stories en 1972-1973, et moi-même. Par ailleurs, un critique belge, Jacques Van

Herp, préparait un ouvrage de réflexion sur la S-F, dont le titre est Panorama de

la science-fiction. Enfin, dans une grosse encyclopédie consacrée à l’Utopie, le

fan Pierre Versins a consacré de nombreux paragraphes au genre qui nous

intéresse. Une double question se pose donc : pourquoi un tel ouvrage n’avait-il

pas été écrit auparavant et pourquoi des écrivains de nationalités différentes

éprouvent-ils aujourd’hui le besoin de le réaliser ?

Pour essayer de répondre à la première question, je vais céder la parole au

critique américain Damon Knight qui, de son propre aveu, a failli écrire une

étude historique. Il nous le raconte dans un article intitulé « Adieu, Henry J.

Kostkos, Adieu », paru dans l’anthologie Clarion II publiée en juin 1972(3) : « Je

vais vous faire une confession : lorsque j’avais la trentaine, j’étais persuadé que

j’écrirais un jour une histoire critique de la science-fiction. Voici, par exemple,

quelle était une de mes idées de base : les magazines de science-fiction

présentent une continuité, ce qui est un facteur qui les rend plus importants que

les romans de S-F, bien que ces derniers soient généralement d’un meilleur

niveau littéraire. Pratiquement, mon intention était de relire et d’évaluer tous les

récits parus dans les magazines de S-F depuis 1926. Un travail énorme mais

nécessaire. Je me voyais assis dans un bon fauteuil, soirée après soirée, un

magazine ouvert sur les genoux, un verre dans une main, un crayon dans l’autre

pour prendre des notes. Il ne fait aucun doute qu’un éditeur aurait été intéressé

par un tel livre mais, lorsque je voulus m’y mettre, je m’aperçus que le public,

lui, n’existait plus. Mon investissement dans les histoires de Henry J. Kostkos ou

J. Harvey Haggar avait fondu comme l’or des contes de fées. (…) Plus personne

aujourd’hui ne lit les histoires des années 20 où des années 30 parce que, à

quelques exceptions près, elles ne figurent dans aucune anthologie. Je mis

quelque temps à comprendre pourquoi : les merveilleux vieux récits dont je me

souvenais avec tant d’émotion ne valaient rien. Certes, je connais des critiques,

P. Schuyler Miller entre autres, qui croient encore que ces vieux textes sont

chassés des rééditions par une sorte de conspiration, mais la réalité est tout autre.

Les premiers auteurs des magazines de science-fiction étaient lamentables, nuls,

sans aucune valeur. Nous ne nous en apercevions pas lorsque nous les lisions,

tout gamins, parce que nous étions fascinés par les choses extraordinaires et

merveilleuses dont ils parlaient. »

J’aurais pu être découragé par ce texte de Damon Knight si je l’avais connu

avant de commencer mon travail préparatoire qui fut très exactement celui décrit

par le critique américain. Soir après soir, j’ai lu des nouvelles ou des romans

parus depuis 1911, le crayon à la main afin de prendre des notes (mais pas un

verre dans l’autre car, moins habile en cela que Damon, je n’ai jamais réussi à

faire tenir un de ces magazines ouvert sur mes genoux !). Or, je suis arrivé à une

conclusion diamétralement opposée à celle de Knight. C’est peut-être qu’il

existait une différence essentielle entre nos deux démarches : Damon Knight

relisait des récits dont il avait gardé des souvenirs d’enfance ; pour ma part, et en

ce qui concerne les plus anciens, je les découvrais pour la première fois. Sans

doute n’a-t-il pas retrouvé cet émerveillement qui l’avait saisi vingt ou trente ans

plus tôt, et fut-il incapable de porter un jugement objectif sur des textes qui, à ses

yeux, trahissaient le souvenir ému qu’il en avait gardé. Rien de tel pour moi qui

ai très fréquemment lu, dans une même journée, des nouvelles écrites en 1920 ou

en 1940 et aussi le dernier roman sorti quelques semaines plus tôt. Le jugement

était facile à porter : ou bien le vieux récit tenait bon en dépit des poncifs de

l’époque, ou bien il était devenu illisible. Un nombre relativement élevé de

textes anciens m’ont paru avoir supporté le poids des ans. Presque 10 % dirai-je,

pour donner un ordre de grandeur. Si peu, penserez-vous peut-être ; eh bien,

détrompez-vous : 10 %, c’est beaucoup. Je ne suis même pas certain que, parmi

les parutions de ces dernières années, 10 % seront encore lisibles dans cinquante

ans. D’ailleurs, ce résultat est parfaitement conforme au principe général énoncé

par Theodore Sturgeon : « 90 % de n’importe quoi ne vaut rien ! » Pour en

revenir à notre sujet, j’ai conclu de ces lectures, contrairement à Damon Knight,

qu’une telle histoire de la science-fiction de ce siècle restait nécessaire et serait

utile aux nouvelles couches de lecteurs. Apparemment, Brian Aldiss et Alexei

Panshin étaient arrivés à une conclusion semblable. C’est pourquoi, presque en

même temps, nous nous sommes, chacun de notre côté, mis au travail.

Je vois déjà le lecteur français manifester quelque inquiétude. Une histoire de

la S-F faite à partir des magazines anglo-saxons : et que vont devenir alors tous

les grands romans américains qui, dans notre pays, ont fait la gloire du genre ?

Que va devenir la science-fiction d’expression française et celle venue des pays

de l’Est ? Qu’on se rassure. La quasi-totalité des romans américains se

retrouvera au fur et à mesure que nous avancerons dans l’histoire des magazines.

Outre-Atlantique, en effet, les auteurs font paraître en feuilleton leur œuvre

romanesque avant sa publication en librairie ; et encore, cela n’est-il exact que

depuis 1955 environ ; auparavant, très peu de romans quittaient les pages des

magazines. De nos jours, au contraire, de nombreuses œuvres paraissent

directement sous forme de livres et, naturellement, j’en tiendrai compte lorsque

nous arriverons à cette période. Quant à la science-fiction française et aux

parutions des pays de l’Est, traduites dans notre langue(4), je les traiterai dans le

second tome de cette étude. Je préfère ne pas les mêler aux parutions

américaines puisqu’elles ne participent pas de cette lente évolution provoquée,

comme le disait Damon Knight, par la continuité des magazines, qui est

perceptible en Amérique.

Des amateurs, à qui je m’ouvrais de ce projet, m’ont fait part de quelques

objections. Un vieil ami américain, fan de la première heure, considérait que

j’étais un amateur de beaucoup trop fraîche date et beaucoup trop jeune (trente-

huit ans), pour réaliser un tel ouvrage ; par ailleurs, il estimait absurde de parler

de la science-fiction des dix dernières années, faute d’un recul suffisant. Au

contraire, un tout jeune homme, qui avait découvert la S-F il y a trois ans

environ, me reprochait de vouloir parler de toutes ces vieilleries des années 20 à

60 ; pour lui, la science-fiction moderne, c’est-à-dire la seule digne d’intérêt,

commençait précisément il y a trois ans, lorsqu’il l’avait découverte. Étant un

vieil amateur de jazz, je sais avec quelles précautions il faut employer le mot

« moderne ». Celui-ci, accolé aux recherches de Charlie Parker et Dizzy

Gillespie en 1947, leur est resté, et l’on entend encore aujourd’hui parler de jazz

moderne pour désigner des œuvres antérieures à 1950 et appartenant désormais à

l’époque classique de cette musique ! C’est pourquoi j’ai appliqué ce mot

« moderne » à l’ensemble de l’ouvrage et, je dirai même d’une façon plus large,

à tout texte de science-fiction paru ou à paraître au cours de ce siècle(5). Ainsi, si

ce livre reçoit l’accueil que je souhaite, son titre ne me gênera pas lors des mises

à jour des futures éditions.

D’autres amateurs m’ont fait quelques recommandations pressantes. Certains

m’ont dit : « Votre ouvrage sera très utile, ce sera véritablement un instrument

de travail, une source de références, mais surtout n’allez pas l’encombrer de vos

jugements sur les romans ou nouvelles mentionnés. Ce qui nous intéresse, ce

sont des renseignements précis, complets et exacts, et nullement votre opinion ».

D’autres, au contraire, m’ont demandé de donner mon sentiment sur chaque titre,

afin de les guider dans leur lecture : ils ne voulaient lire que les meilleurs textes

et n’avaient pas le temps de tout examiner pour se faire une opinion par eux-

mêmes. Il y avait effectivement là un problème. Je l’ai résolu lorsque j’ai

considéré la masse totale des textes parus entre 1925 et 1975, simplement dans

les pays anglo-saxons : environ trente mille nouvelles ou romans ! Or, dans cet

ouvrage, il me sera possible d’en citer et d’en analyser environ cinq cents, au

maximum. Ainsi, du fait même de ce choix, ce livre est déjà un ouvrage critique

et non objectif : c’est une histoire partiale et partielle. Je n’hésiterai donc pas à

donner mon sentiment sur tel ou tel texte lorsque j’en sentirai la nécessité, mais

sans le faire systématiquement.

Ces considérations générales sur la genèse de mon travail terminées, venons-

en maintenant à son sujet : une histoire de la littérature de science-fiction parue

au cours de ce siècle. Mais, qu’est-ce donc que la littérature de science-fiction,

serait-on en droit de demander. Il n’existe, en vérité, aucune définition

satisfaisante du genre et je me garderai d’en proposer. Ce n’est d’ailleurs pas là,

me semble-t-il, le rôle de l’historien. Le mot lui-même est trompeur, car il

semble supposer l’existence obligatoire d’éléments scientifiques dans tout texte

de S-F. Il n’en a jamais rien été. Certes, dans les années 20, on mettait plus

facilement l’accent sur la science que sur les autres éléments du récit, mais ce

n’était pas là une règle absolue. Aujourd’hui, c’est même l’inverse : un récit où

la science joue une part prépondérante devient rarissime. À tel point qu’un

écrivain américain(6) a proposé de remplacer le vieux terme de S-F par

speculative fiction qui a l’avantage d’avoir les mêmes initiales, mais ne résout en

rien le problème. Le mot français anticipation est tout aussi dangereux, car il est

très fréquent que les récits de S-F se déroulent à notre époque et même, parfois,

dans le passé. Le plus simple me semble encore de garder le terme de science-

fiction qui a l’avantage d’avoir aujourd’hui droit de cité et d’être compris par

tous les amateurs.

Disons simplement que la science-fiction est une branche de la littérature de

l’imaginaire, aux côtés du fantastique et du merveilleux. Une première remarque

s’impose ici : la science-fiction peut parfaitement absorber une part de

fantastique ou de merveilleux et elle prend alors le nom de science-fantasy, sans

pour autant cesser d’appartenir au domaine de la S-F. Il est d’ailleurs bien

difficile d’établir une frontière distincte entre ces divers genres qui ont souvent

des sujets communs. Tout tient alors dans la façon de les traiter et des histoires

de vampires ou de sorcellerie ont parfaitement pu trouver leur place dans les

récits de S-F pure(7). Je n’assignerai donc pas de limites très strictes aux textes

admis à figurer dans ce volume. J’en éliminerai, comme il est d’usage, les contes

de fées et les histoires de fantômes ou de revenants, par exemple, mais j’y

accueillerai sans hésitation l’œuvre de H. P. Lovecraft, dont les dieux et les

démons sont manifestement des créatures extraterrestres venues d’autres

dimensions ou d’autres temps. J’y admettrai également les ouvrages de J. R. R.

Tolkien, dont le monde des Hobbits est un univers parallèle au nôtre, et qui, par

ailleurs, exercent une influence certaine sur nombre de jeunes auteurs de S-F.

Une autre question se pose à propos de la science-fiction, à savoir son

origine. Pour certains spécialistes gloutons, presque rien n’échappe à son

domaine : la Bible, bien sûr(8), et auparavant l’épopée de Gilgamesh et, sans

doute, antérieurement encore, quelques peintures rupestres où l’erreur de l’artiste

lui a fait donner trois cornes et non deux à un auroch. Je citerai à ce propos

l’écrivain américain Cyril M. Kornbluth qui écrivait dans son ouvrage, The

science-fiction novel, paru en 1964 : « Quelques-uns des amateurs qui se sont

spécialisés dans l’étude de la S-F, sont devenus de véritables Hitler dans le désir

d’agrandir leur domaine. S’ils découvrent, par exemple, dans une satire du

XVIe siècle, quelque élément vaguement spéculatif, ils le considèrent comme

faisant partie d’une minorité persécutée et terrorisée, réclamant un Anschluss, et

annexent ladite satire à la science-fiction. » Je me garderai de tomber dans cette

sorte de paranoïa et me contenterai d’énumérer ici quelques écrits qui furent

indubitablement des précurseurs du genre.

Le premier texte indiscutable me semble être le dialogue Icaroménippe de

Lucien de Samosate, écrivain grec qui vécut entre 125 et 185 après J.-C. Ce

dialogue est le récit d’un voyage sur la Lune. Ce même auteur avait imaginé au

cours d’un chapitre de ses Histoires véritables un autre voyage vers notre

satellite et, dans ce même livre, décrivait des aventures mystérieuses qui peuvent

également se rattacher à la S-F. Il est d’ailleurs à noter que Les aventures du

baron de Munchhausen sont partiellement imitées de l’ouvrage de Lucien de

Samosate.

C’est un autre voyage dans la Lune que propose en 1657 le Français Savinien

Cyrano de Bergerac, dans ses Histoires comiques par M. Cyrano Bergerac,

contenant les États et Empires de la Lune. Cet ouvrage posthume, puisque

Cyrano était mort en 1655, fut suivi, en 1662, par Fragments d’Histoires

comiques, par M. de Cyrano Bergerac, contenant les États et Empires du Soleil.

Puis, c’est le tour d’un écrivain irlandais, Jonathan Swift, d’apporter sa pierre

à l’édification du genre, avec Les voyages de Gulliver, parus en 1726.

Vient ensuite un autre écrivain français, Restif de la Bretonne, plus connu

pour ses romans érotiques, qui publia une des premières histoires d’un monde

perdu, à la civilisation ignorée, que je connaisse : La découverte australe par un

homme volant, ou Le dédale français, parue en 1781. Huit ans plus tard, il

publiait L’an 2000 ou la Régénération, qui appartient nettement au domaine de

l’anticipation.

Venons-en maintenant à Mary Shelley, la femme de l’illustre poète qui, par

jeu, écrivit en 1817 son fameux roman popularisé mainte et mainte fois par le

cinéma, Frankenstein(9). Brian Aldiss m’a récemment écrit qu’il voyait, dans ce

roman, l’origine de la science-fiction et la première œuvre appartenant

réellement au genre. Une telle opinion est à mon sens exagérée car les ouvrages

précédemment cités pouvaient tout autant être considérés comme des œuvres de

science-fiction.

D’ailleurs, il me semble tout à fait impossible de déterminer un point

d’origine exact, et si j’ai choisi de commencer cette histoire en avril 1911, pour

des raisons que j’exposerai, il ne me viendrait cependant pas à l’idée de

prétendre que c’est là le début réel et précis du genre. Mary Shelley a certes écrit

un ouvrage important mais qui, à mes yeux, poursuit une lignée, sans plus.

Beaucoup plus considérable est le poète et écrivain américain Edgar Allan

Poe qui, avec Jules Verne et H. G. Wells, est un des trois pères fondateurs de la

S-F. On peut dire, sans risque d’erreur, que toute la science-fantasy découle de

l’œuvre de Poe, qu’il s’agisse de l’appel aux sciences occultes comme dans La

vérité sur le cas de M. Waldemar, paru en 1845, ou du contact avec des entités

étrangères venues d’un autre espace ou d’un autre temps, comme dans son court

roman, Les aventures d’Arthur Gordon Pym, publié en 1837. Même l’œuvre

purement fantastique de Poe a, sans nul doute, influencé nombre d’auteurs de

science-fiction d’hier ou d’aujourd’hui.

Voyage au centre de la Terre, de Jules Verne, paru en 1864, fut suivi, un an

plus tard, par De la Terre à la Lune. Bien d’autres ouvrages d’anticipation

scientifique vont jaillir de la plume de cet auteur : Autour de la Lune, Vingt mille

lieues sous les mers, Hector Servadac, Robur le Conquérant, Maître du Monde,

L’île mystérieuse, La chasse aux météores, L’éternel Adam, etc. Durant toute

mon adolescence, j’ai lu cet auteur avec passion et je ne le renie pas aujourd’hui.

Certes, il y a du déchet dans son œuvre immense et on ne peut que déplorer son

nationalisme et son mépris des juifs. Jules Verne reste néanmoins pour moi un

des grands écrivains français, tant du point de vue littéraire que de celui, plus

particulier, de la science-fiction. D’ailleurs, les reproches de nationalisme

exacerbé, d’esprit réactionnaire, qui lui sont souvent adressés, me paraissent

grandement exagérés. Son principal héros, le capitaine Némo, qui n’est pas

français, ne représente-t-il pas le type même de l’anarchiste contestataire ?

Retournons maintenant en Angleterre où, en 1886, Sir Rider Haggard fit

paraître son célèbre roman She (Elle). L’histoire de cette reine de légende, quasi

immortelle, qui attire dans son empire caché au cœur de l’Afrique un jeune

Anglais pour en faire son amant, eut une influence égale à celle de Poe sur la

science-fantasy et inspira également de nombreux auteurs de science-fiction. La

même année, un autre écrivain britannique, Robert Louis Stevenson, publie un

ouvrage qui se rattache directement à la S-F : Dr Jekyll and Mr Hyde. Il décrit

un dédoublement complet de la personnalité sous l’effet d’une préparation

chimique.

Retournons un instant sur le continent pour voir paraître, en 1887, Les

Xipéhuz, de l’écrivain français d’origine belge, J. H. Rosny aîné. On y découvre,

Description:Ouvrage mythique depuis longtemps épuisé, revu, augmenté et ré-édité plus tard en un seul vol (1984).