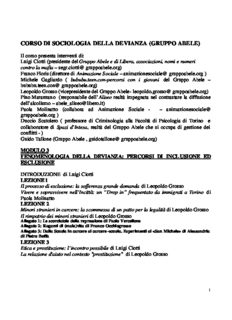

Table Of ContentCORSO DI SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (GRUPPO ABELE)

Il corso presenta interventi di:

Luigi Ciotti (presidente del Gruppo Abele e di Libera, associazioni, nomi e numeri

contro la mafia – segr.ciotti@ gruppoabele.org)

Franco Floris (direttore di Animazione Sociale – animazionesociale@ gruppoabele.org )

Michele Gagliardo ( bububu.teen.con-percorsi con i giovani del Gruppo Abele –

bububu.teen.con@ gruppoabele.org)

Leopoldo Grosso (vicepresidente del Gruppo Abele- leopoldo.grosso@ gruppoabele.org)

Pino Maranzano (responsabile dell’Aliseo realtà impegnata nel contrastare la diffusione

dell’alcolismo – [email protected])

Paola Molinatto (collabora ad Animazione Sociale - – animazionesociale@

gruppoabele.org )

Duccio Scatolero ( professore di Criminologia alla Facoltà di Psicologia di Torino e

collaboratore di Spazi d’Intesa, realtà del Gruppo Abele che si occupa di gestione dei

conflitti - )

Guido Tallone (Gruppo Abele , guidotallone@ gruppoabele.org)

MODULO 3

FENOMENOLOGIA DELLA DEVIANZA: PERCORSI DI INCLUSIONE ED

ESCLUSIONE

INTRODUZIONE di Luigi Ciotti

LEZIONE 1

Il processo di esclusione: la sofferenza grande domanda di Leopoldo Grosso

Vivere e sopravvivere nell’Incittà: un “Drop in” frequentato da immigrati a Torino di

Paola Molinatto

LEZIONE 2

Minori stranieri in carcere: la scommessa di un patto per la legalità di Leopoldo Grosso

Il rimpatrio dei minori stranieri di Leopoldo Grosso

Allegato 1: Le scorciatoie della repressione di Paolo Vercellone

Allegato 2: Ragazzi di (mala)vita di Franco Occhiogrosso

Allegato 3: Dalla Scuola in carcere al carcere-scuola. Esperimenti al «San Michele» di Alessandria

di Pietro Buffa

LEZIONE 3

Etica e prostituzione: l’incontro possibile di Luigi Ciotti

La relazione d'aiuto nel contesto "prostituzione" di Leopoldo Grosso

1

LEZIONE 4

La tossicodipendenza di Leopoldo Grosso

La prevenzione attiva alle tossicodipendenze di Leopoldo Grosso

L’insinuarsi dell’alcoldipendenza di Leopoldo Grosso

Consumo, abuso e politossicodipendenza di Leopoldo Grosso

La sottovalutazione del consumo di cocaina di Leopoldo Grosso

LEZIONE 5

Le comunità per minori di Luigi Ciotti

Allegato 1:

LE COMUNITÀ PER MINORI: GOVERNARE IL PLURALE A cura di Luciano Tosco

LEZIONE 6

Crescere in ambiente mafioso di Luigi Ciotti

Allegato 1: Vittime assolute di R. Scifo

I figli dei collaboratori di Luigi Ciotti

Quel prete prendeva i ragazzi dalla strada di Luigi Ciotti

Allegato 2: dai verbali della requisitoria finale del processo per l’assassinio di Pino Puglisi 14

aprile 1998

Allegato 3: Educazione a delinquere di Franco Occhiogrosso

INTRODUZIONE di Luigi Ciotti

Vorrei partire da una considerazione che mi sembra chiara e davanti agli occhi di tutti;

stiamo vivendo in un momento di grande stagnazione e di ambiguità rispetto al problema

della droga nel nostro paese. Credo che tutti abbiamo toccato con mano come, in questo

momento, siano ridotti ed insufficienti la responsabilità e l'impegno da parte delle

istituzioni riguardo le politiche sulle tossicodipendenze. Ma devo dire di più: c'è

stagnazione, ambiguità, ritardo rispetto, più complessivamente, alle politiche rivolte al

mondo della marginalità, del disagio, dell'esclusione sociale.

L'Italia continua a restare l'unico paese in Europa che non ha un Dipartimento che si

occupi di giovani con le adeguate attenzioni, con i necessari investimenti di risorse e

strumenti. Di loro ci si "preoccupa" ma non ce ne si occupa veramente. L'Italia, al pari

di quasi tutti i paesi industrializzati, è un paese dove l'esclusione sociale è in progressiva

espansione, dove si approfondiscono povertà vecchie e nuove, nelle quali è sempre più

facile entrare ma è sempre più difficile fuoriuscirne. Ormai, come testimoniano i dati e le

ricerche della Commissione povertà e di altri autorevoli organismi, sono sempre più

numerose le famiglie monoreddito che valicano la cosiddetta "linea di povertà"; cioè

avere un lavoro non è più, di per sé, garanzia sufficiente per non essere, ufficialmente e a

tutti gli effetti, poveri. Ma anche analizzando la povertà più "tradizionale" e più estrema,

possiamo renderci conto di quanto si siano moltiplicati i volti del bisogno e di come

questi si intreccino anche con la questione delle dipendenze e del disagio giovanile.

Guardiamo il "popolo della strada". Chi di noi operava sulla strada anni fa, ricorda che

negli anni '70 i cosiddetti "barboni" avevano un'età media di 65-70 anni; oggi l'età

2

media si è abbassata (il 30% dei senza fissa dimora ha tra i 18 e i 24 anni; un altro 30%

è tra i 25 e i 34 anni). Ma, oltre al fatto anagrafico, sono mutate altre caratteristiche

significative: è cresciuto il numero delle donne (sono circa il 25%); il 16,3% ha un titolo

di studio superiore (il 13,9% ha un diploma, il 2,4% ha una laurea: rispettivamente il

39,1% e il 63,6% di questi ultimi sono stranieri); il 9,1 è sieropositivo e in Aids; il 29,1%

è composto da alcolisti dichiarati; almeno il 15% è formato da persone

tossicodipendenti; circa il 10% è rappresentato da ex ricoverati in ospedale psichiatrico.

Solo il 15,9% vive sulla strada per propria scelta. Il 21,7% è stato cacciato dalla

famiglia perché tossicodipendente o sieropositivo. Il 9,6% è stato abbandonato dalla

famiglia in età evolutiva, il 6,3% è figlio di genitori a loro volta senza fissa dimora. Per il

43,5% la strada è stata una conseguenza della disoccupazione.Da questa sintetica

"fotografia" ci accorgiamo che le dipendenze talvolta nascono dentro una realtà di

povertà e, in altri casi, la producono a loro volta. Questo vale anche a dire che non si

può ragionare di droghe senza misurarsi anche con i più generali contesti di bisogno e di

esclusione. Le politiche relative alle tossicodipendenze vanno sempre saldate ad una

serie di altri interventi. Per ragionare di politiche concrete, di risposte realistiche,

innanzitutto bisogna togliere questo problema dall'astrattezza e anche dall'emotività e

dalla strumentalizzazione. La questione droga entra ogni giorno nelle case di tutti con

immagini di cronaca, con un certo tipo di disinformazione, di produzione di stereotipi e

pregiudizi, che non corrispondono però alla realtà delle persone e del fenomeno.

Immagini e stereotipi che poi diventano un cavallo da cavalcare o uno spauracchio da

agitare e su cui speculare, com'è stato ai tempi della 162 per coagulare consenso sociale

intorno alla filosofia punitiva che ne è stata alla base. Ebbene, io credo che il vero

problema sia quello della verità; quella verità attenta, puntuale, scientifica che non ha

sufficienti canali di diffusione. Io credo che bisogna creare un tavolo di riflessione,

analisi e proposta, non solo degli addetti ai lavori, ma che sappia coinvolgere molte voci

"dal di dentro", i nuovi volti del mondo giovanile, affinché possano portare dei

contributi. Altra considerazione di fondo della quale sono estremamente convinto è il

rapporto con la strada. La strada è per molti di noi il luogo di riferimento, dove siamo

nati, dove abbiamo operato, dove sono cresciuti i nostri gruppi. La strada è stata il

nostro punto di riferimento, simbolico ma anche operativo, e lo dovrebbe essere ancora

di più, anche per le istituzioni e per i servizi pubblici. La strada chiede di leggere i

cambiamenti e le trasformazioni; la strada chiede di mettere al centro la persona e i suoi

bisogni fondamentali, dunque di mettere l'accento sulla riduzione delle sofferenze e

sull'attenzione alle persone. L'abbandono, la deriva, l'esclusione, la segregazione, varie

forme di marginalità, creano un danno che progredisce in due direzioni: la prima va

verso la persona emarginata, che vede sempre più ristretti i propri spazi di

sopravvivenza, percepisce gli altri sempre più in un contesto difficile come nemici e non

solo, ma, lasciandosi travolgere dalle situazioni, dà sempre meno valore alla propria vita

3

ed è sempre più disposta a giocarsela per ben poco, esponendosi di più e con rischi di

conseguenze devastanti.

La seconda direzione va verso la società in cui il soggetto, la persona che fa fatica,

si muove: il danno recato a se stessi e agli altri è un danno alto, soprattutto se misurato

in relazione al poco utile ricavato dell'atto, soprattutto se misurato all'atto micro-

delinquenziale. E’ l'esasperazione di chi si aggrappa all'economia illegale della

sopravvivenza, la storia dei nostri amici insomma, che per farsi, per sbattersi si

aggrappano a questa economia illegale della sopravvivenza, capovolgendo le regole

della razionalità di chi intende far profitti: non gran profitto con rischi minimi, come

sarebbe la regola della razionalità, ma grandi rischi con minimi profitti, perché chi si

sbatte sulla strada e chi vive sulla strada per sopravvivere si accolla rischi alti. Allo

stesso modo il danno di chi ha avuto, per esempio, l'auto danneggiata per un furto di un

oggetto all'interno dell'auto, ma è solo un esempio, è generalmente superiore al valore

dell'oggetto di per sé, non solo a quanto viene venduto sul mercato della ricettazione.

Ecco che allora il danno recato a sé e agli altri è un danno alto, se misurato in relazione

al poco utile.

C'è un terzo passaggio: il danno per sé e per gli altri non è solo economico-legale.

La sicurezza riguarda anche la salute, per cui il danno è anche sanitario. Condizioni di

vita decenti e la possibilità di cura per le persone tossicodipendenti, per gli amici che

vengono da lontano, immigrati, irregolari, per chi è emarginato a vario titolo o non

accede ai servizi, consentono al singolo di non ammalarsi e di non peggiorare. Ma

costituiscono anche un investimento preventivo per la salute complessiva della

popolazione e della gente, perché si diminuiscono le possibilità di contagio, d'infezione,

si contiene la diffusione di malattie diverse. E' allora importante “prendersi cura”:

curare le persone ai margini significa condurre più complessivamente una vantaggiosa

politica di sanità pubblica.

Un quarto passaggio. Sul piano dei costi sociali, dei costi dell'apparato giudiziario

e della magistratura e di tutto quello che comporta, della sanità, l'investimento di risorse

in servizi che contrastino l'emarginazione e tutelino la salute, rappresenta un risparmio

economico da non sottovalutare. Bisogna avere il coraggio di fare queste scelte e

conviene investire in questa direzione. Non è solo il considerare il costo di un carcere o

di un ospedale rispetto ad una struttura di accoglienza, che è mediamente cinque, sei,

sette volte inferiore. Certo, i conti li abbiamo fatti carta e penna alla mano con chi di

questo se ne occupa e ne ha la responsabilità a livello nazionale.

Oggi un ragazzino minore in carcere, ad esempio, costa quattro milioni al giorno;

per gli adulti i parametri sono diversi, ma bisogna considerare anche il danno recato

alle vittime dei reati, a chi subisce tutto questo, il carico degli operatori della giustizia, di

tutti i diversi apparati. Conviene non essere miopi e credere e investire gradualmente in

una direzione diversa, valorizzando le risorse, le capacità non utilizzate o mal utilizzate

delle persone che sono in difficoltà, di un mondo marginale che cerca di sopravvivere in

4

lotta con gli altri e che, invece, può diventare protagonista di un processo attivo, e dove

questo è stato fatto si sono ottenuti risultati concreti, che non sono fantasia, ma pratica,

quotidianità.

Ancora un quinto passaggio: sono necessarie politiche d'integrazione,

cominciando dal sopperire ad alcuni bisogni materiali di base: un posto per dormire, per

mangiare, dove lavare i propri vestiti, fino alla possibilità di un lavoro compatibile con

la propria salute, ecc. Queste politiche sono il pilastro portante di una attività sociale

che ha ricadute fondamentali sia sul piano del problema dell'opinione pubblica che su

quello della sanità. E’ facile dirlo qui, ma provate a ripeterlo in alcune zone d'Italia, in

alcune città. Parlare di riduzione del danno per qualcuno sembra parlare di morte, di

resa, di cronicizzazione delle persone. Pensare ad altri progetti, altri percorsi, non

esclude il resto. Ma quello che ci lega qui è la preoccupazione d'inventarci di tutto per

fare in modo che nessuno resti un passo più indietro degli altri, per stanare, agganciare,

accompagnare storie che hanno rotto i rapporti con i servizi o non li hanno mai avuti.

Le comunità devono uscire dalla convinzione di essere il toccasana. Sono una

realtà importante da sostenere, da incoraggiare. Ma è necessario anche aprire percorsi

nuovi: la riduzione del danno l'abbiamo ribattezzata “la cura della vita”, perché vuol

dire impegno per la vita. Certo, nessuno qui vuole semplificare, ma c'è da chiedersi che

cosa si doveva, si poteva fare, perché le unità di strada, che lavorano seriamente, dove

sono diventate operative hanno salvato vite e hanno aperto vie nuove per dare dignità,

percorsi, futuro alle persone. Non è facile per nessuno e nessuno ha le ricette in tasca.

Però, nessuno, in nome di partiti, di fazioni, di ideologie, di “guerre di religione”, può

impedire una ricerca che ha come obiettivo dare speranza e vita alle persone. Invece, voi

vedete che proprio tutte queste normative, decreti, leggi, vengono giocate si questi punti.

C'è tanta gente che ha rinunciato rispetto a questo, che ha fatto una scelta di politica

tiepida, mentre non si possono fare compromessi in questo ambito, perché c'è in gioco la

vita delle persone.

Gli interventi di strada consentono di contattare o di ricontattare le persone,

significa rimetterle nel circuito dei servizi, rioffrire un'opportunità di relazione e di

riferimenti, che non sono solo quelli materiali cui ho accennato prima, anche se c'è

bisogno pure di quello. Questo che comincia sulla strada è il primo indicatore

dell'integrazione; soprattutto, è un rimettere in gioco le risorse, le capacità di una

persona, per quanto per molti siano ridotte, limitate.

Il rafforzamento dell'autostima delle persone è possibile, come la valorizzazione

delle conoscenze che ci sono dentro ciascuno di noi. E chi di noi ha avuto l'esperienza

della strada diretta o indiretta sa che la strada aggiunge dei modi nuovi di “sapere”, che

anche nella sua fatica è una risorsa, che tocca a noi fare in modo che diventi una risorsa,

valorizzando le conoscenze non sfruttate.

C'è un sesto passaggio che mi sta a cuore. Bisogna capire e fare capire che

l'esclusione genera violenza. Mi ricordo che all'inizio del Gruppo Abele per tre anni

5

scelsi di dormire sui treni di Porta Nuova a Torino con chi aveva solo quella come casa:

m'ha cambiato la vita. E me l'hanno cambiata il dormire d'inverno o d'estate sui treni, le

retate, le etichette, i giudizi, le situazioni. Pur non giustificando questo modo di vivere,

sia ben chiaro, mai: per me la legalità resta sempre un punto fermo. Ma bisogna anche

far capire che è l'esclusione che genera violenza, perché io tante volte mi sono trovato a

tirare la cinghia, a fare la fame, ad avere freddo. Non giustifico la violenza, ma a volte

non se ne poteva più: c'era rabbia dentro rispetto a chi stava dall'altra parte, che

semplificava e giudicava. La violenza a sua volta genera ulteriore esclusione, ci si ritira

sempre di più, ci si esclude sempre di più.

E' una spirale perversa in cui i timori, le paure, di una maggioranza d'inclusi che

si sentono minacciati fanno scaturire reazioni che alla fine negano agli esclusi i diritti di

cittadinanza. Io l’ho visto a Torino a San Salvario o a Porta Palazzo, ma tutti li abbiamo

visti in altre zone.

Qui c'è un problema di rispetto: il diritto alla sicurezza è un diritto sacrosanto che

tutti hanno e, quindi, c’è bisogno di attenzione nei confronti dei cittadini, delle loro ansie

e paure, quindi anche di una corretta informazione, un accompagnare le persone,

formare i formatori perché li aiutino, per far superare le scorciatoie, i timori delle

persone.

Il diritto alla sicurezza è un diritto sacrosanto che impone un rispetto per tutti i

cittadini. Però, poi nessuno deve utilizzare questo solo a sua misura; ed è un diritto che

hanno ancora maggiormente in questo senso le persone più fragili, le persone più deboli,

le persone che sono in maggiori difficoltà.

L'investimento sulla sicurezza dei cittadini passa attraverso la garanzia di diritti di

cittadinanza di tutti e nel creare opportunità, spazi, riferimento, ecc.

Un altro piccolo punto: gli interventi di riduzione del danno hanno bisogno,

secondo noi, di quattro direttive.

La prima: il lavoro di strada, di cui ho già detto. L'istituzione che incontra ancor

oggi più tossicodipendenti è il carcere: non sono i servizi, non sono le nostre comunità.

Ecco che la prima direttiva di applicazione diventa il lavoro di strada, l'agganciare,

l'accompagnare le persone.

La seconda: una politica farmacologica che, insieme con l'offerta di opportunità

sociali, come casa e lavoro, elimini il rapporto con la piazza e l'illegalità, consentendo

strategie progressive d'integrazione. Ci vuole coraggio, ma anche che noi non siamo

tiepidi nel trovare un modo per realizzare tutto questo.

Terzo: ripari d'accoglienza e terapeutici che, a partire da una tensione e da un

indispensabile approccio, in questo senso assistenziali, possano consentire di sviluppare

relazioni, di fare uscire dall'isolamento la persona, d'innescare spinte riabilitative e di

emancipazione dalle dipendenze.

Quarto: la protezione della salute dall'overdose e dalla propagazione delle

malattie infettive.

6

Tutto questo significa che le politiche di riduzione del danno, nel momento in cui

riescono allo scopo dell’integrazione, hanno il duplice vantaggio di essere di aiuto alla

persona in difficoltà, ma anche di proteggere la comunità sociale dai rischi e dai danni, e

quindi svolgono un controllo sociale leggero e propositivo in questo senso; inoltre, credo

che ci sia bisogno di formazione, di informazione attenta per far crescere il grado di

conoscenza e di consapevolezza della gente, e di un grande investimento educativo del

progetto complessivo che aiuti anche a scendere in profondità rispetto a tutto questo.

In questo modo si intreccia la riduzione del danno con la prevenzione del danno, cioè si

investono di responsabilità e di proposte le istituzioni locali, le agenzie educative, le reti

di sostegno sul territorio, il sistema penale e carcerario, i centri sociali e terapeutici.

L'esperienza "sul campo" del Gruppo Abele ci ha insegnato che i processi di

emarginazione delle persone producono una loro minore responsabilizzazione. Più sei

emarginato meno hai gli strumenti, le opportunità, la capacità di progettarti, di gestirti

autonomamente. Occorre dunque rovesciare l'approccio punitivo del "fare toccare il

fondo", del "creare terra bruciata", che tanti guasti, ingiustizie e sofferenze aggiuntive

ha prodotto per tanti giovani, e valorizzare invece i percorsi di riassunzione di

responsabilità all'interno di un recupero di dignità e di qualità della vita. Ancor prima di

una scelta di astinenza. Perché la dignità e il rispetto delle persone, la tutela della loro

salute, non può essere sottoposta a condizione,

pur se l'obiettivo auspicabile è naturalmente quello di liberarsi da ogni tipo di

dipendenza. È per questo che noi crediamo moltissimo al problema della riduzione del

danno, anche a costo di critiche e incomprensioni. Contro quei facili moralismi e

semplificazioni che, al di là delle grandi affermazioni di principio, non operano per dare

dignità e qualità della vita alla gente. Le grandi e belle dichiarazioni di principio non

servono, se poi si lascia tutto sulle spalle di chi è più fragile, di chi fa più fatica, di chi

viene privato di diritti e, assieme, di parola, di responsabilità. Così intesa, la riduzione

del danno può ridare autonomia alla persona e maggiore responsabilità alle istituzioni

per quello che a loro compete. Si devono mettere insieme motivazioni, competenze,

esperienze, servizi, sia nelle politiche carcerarie e penali, sia nella lotta contro

l'esclusione sociale, oltre che nello specifico delle dipendenze. Si tratta, dunque, di

mettere complessivamente in campo strumenti ed interventi sul piano culturale,

educativo, economico, sociale, per ridurre l'area dell'esclusione e quella del disagio, per

contrastare tutti quei processi di impoverimento materiale e spirituale che colpiscono

fasce sempre più larghe di persone. Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché le

semplificazioni che sento fare in Italia sulla riduzione del danno non tengono conto di

tutto ciò, delle evidenti implicazioni, delle necessarie sinergie. Riduzione del danno (e lo

dobbiamo gridare con forza all'esterno) costituisce anche un contributo educativo.

Ridurre i rischi non significa rinunciare ad educare, a informare, a camminare insieme.

Certamente la nostra scelta è di accompagnare, non di portare, in un rapporto

deresponsabilizzante di tutela, come qualcuno fa. Ridurre i danni non significa

7

rinunciare ad agire sul piano della prevenzione e della dissuasione. È uno strumento in

più, non uno in meno. È una risorsa ulteriore per attivare momenti di crescita e di

riflessione pedagogica. Punire è sempre più facile che non educare. Proibire è assai

semplice, più oneroso è convincere, cioè vincere con, vincere assieme. La riduzione del

danno va vista come integrata e integrabile con l'obiettivo di liberazione dalle sostanze:

accompagnare, non portare; questa è una risposta carica di valenza etica. Riduzione del

danno, per me si traduce in cura della vita, perché siamo chiamati ad aiutare tanta gente

che vive nella strada a sopravvivere, perché un filo non si spezzi. Così possiamo educare

ed educarci a vivere. Ancora una parola su un altro nodo: le comunità. Anche qui lo dico

in senso propositivo e con profondo rispetto, ma anche con umiltà. Do sempre ai miei

amici quattro chiavi da aggiungere a quelle di casa che la strada ci ha insegnato.

La prima: siamo tutti chiamati ad incontrare le persone e ad affrontare i problemi e non

viceversa.

La seconda: siamo chiamati ad accompagnare, non a portare.

La terza: non bastano le sole risposte tecniche se pure importanti, c’è bisogno di un

faccia a faccia, di una relazione.

La quarta: partire sempre dalle persone; non tanto dai loro problemi, di cui uno deve

tenere conto, ma soprattutto dai loro bisogni.

8

LEZIONE 1

Il processo di esclusione: la sofferenza grande domanda di Leopoldo Grosso

Inizierei da due premesse. La prima, la deriva marginale non è quasi mai un evento

improvviso. Non è un fatto veloce, né un avvenimento a dimensione semplice. E’ invece

un processo complesso, relativamente lungo, abbastanza lento. E il paradosso è che ci

sarebbe tempo per prevenirlo. E’ il risultato, sempre, di un incrocio, di un’interazione in

negativo tra processi sociali da una parte e vissuti relazionali dall’altra parte; tra

situazioni oggettive ed impotenze soggettive. Quindi, oggettivazione e soggettivazione

dell’emarginazione sono binari intrecciati. La difficoltà, infatti, nell’affrontarla e nel

risolverla, è perché si ha a che fare con questo impasto: per cui non è sufficiente mutare

la situazione oggettiva, come non basta fare un buon lavoro col soggetto.

L’aiuto materiale, l’offerta di relazioni, la capacità di ridefinizione di sé e di usare l’aiuto

proposto, sono i tre aspetti essenziali del percorso reintegrativo, riparativo, riabilitativo:

se ne manca uno , o se i pesi specifici di ognuno di questi tre aspetti non sono ben dosati,

il rischio di fallimento cresce.

La seconda premessa riguarda la questione del dolore che ha molto a che fare con

l’emarginazione. Diciamo che è un punto di diramazione. Fare i conti o meno può essere

un punto di svolta.

Già Freud indicava tre fronti di sofferenza per l’uomo: i fattori ambientali sfavorevoli

(fame, freddo, carestia), il proprio corpo (che si ammala o con il quale non si va

d’accordo), i rapporti con gli altri. La terza fonte, dice, è forse quella che genera il dolore

più forte, più intenso. Il dolore però, in genere, offre una chance: interroga.

Una caratteristica del dolore è quella di costringere la persona ad insistere sul perché.

E’ domanda di senso. Il dolore apre l’interrogazione sul senso perché stravolge

l’ordinario. La sofferenza può diventare il luogo di una grande domanda. Una domanda

capace di escludere orizzonti impensabili ed impensati; e paradossalmente la sofferenza

può rilanciare la vita.

A volte si dice che il dolore rende migliori, fa crescere: è vero? Beh! Prima cautela:

innanzitutto il dolore devasta. La devastazione, o meglio ancora, la rielaborazione

dell’esperienza della devastazione, può aiutare, può trasformare, può aprire nuove

possibilità. Quindi il dolore può anche aiutare, ma solo nel caso 1) che sia riconosciuto,

che non sia negato; 2) che ci sia la possibilità nel frattempo, di intrecciare legami, per cui

ci si accorge che si può ancora contare per qualcuno.

Se ci sono queste due condizioni, c’è possibilità di andare oltre.

Con l’emarginazione però c’è un problema. L’emarginazione quasi sempre non affronta,

non si confronta col dolore, lo rifugge, o meglio, cerca in tutti i modi di anestetizzarlo:

che vuol dire cercare non sentirlo, cercare di non provarlo e, soprattutto, non pensarlo.

L’operazione che deve riuscire è non pensare il dolore. Quindi, rimuovere il dolore è la

strada più affollata che l’emarginazione tenta di imboccare, ma che purtroppo non porta

molto lontano perché in qualche modo bisogna stordirsi; però l’esperienza di stordimento

9

non è solo con la droga o il ricorso all’alcol, c’è anche l’uso improprio delle questioni che

entrano in gioco: c’è l’attivarsi freneticamente, il fare tante cose pur di tentare, di non

pensare a questo, e questo permette e facilita la rimozione. C’è anche il consumare: le

esperienze di consumo sono speso esperienze di gratificazioni sostitutive; c’è il rischiare

( per provare più forte ancora) perché vivere al limite permette di non pensare la

sofferenza ordinaria. Ci sono altre vie classiche: l’identificarsi con l’aggressore. Tra gli

emarginati troviamo tante persone prepotenti, che quindi in qualche modo riproducono in

piccola scala, qualche genere di prepotenza subita.

Allora possiamo dire che l’emarginazione è la cronicizzazione di un disagio, di una

difficoltà mai affrontata nel modo giusto, quasi mai neanche pensata.

E’ un imbuto senza sbocco, è passività, è in qualche modo una pietrificazione dei vissuti.

E’ il progressivo venire meno. Nel marciare lentamente verso il margine sociale, dove si

è ancora emarginati, dove si spera ancora che avvenga quel qualcosa ben individuato e

precisato che, però, non avviene. Nello slittamento del margine ad oltre il margine, al di

là di esso, si comincia a sperare qualcosa di diverso, la speranza perde la sua

individuazione, rimane solo l’attesa che avvenga qualche cosa per cambiare la situazione;

quindi la speranza non è più individuata, è diventata qualcosa di più generico, di meno

afferrabile, è più collegata al bisogno di non star male, che all’individuazione precisa di

ciò di cui abbiamo bisogno per poter star meglio.

Infine, nella stagnazione cronicizzata dell’emarginazione la speranza sbiadisce del tutto.

Diventa prima luce fioca, poi viene meno e dà luogo a passività, a lasciarsi andare da una

parte, o dal vicolo cieco della rabbia non finalizzata.

E prima che la domanda si faccia muta, in genere incontriamo la pretesa. Chi sta male

dimentica spesso il garbo e non pratica la riconoscenza (forse non l’ha mai imparata). Chi

soffre si attende sempre qualcosa dagli altri, più spesso, pretende. E’ così che la domanda

di aiuto è spesso aggressiva, potremmo dire che è come una sassata sul vetro. Capita

come ai bambini, e non solo a loro, quando stanno male. Come vi dicono che stanno

male? Facendovi star male, vi “passano” la sofferenza.

Con chi ce la si prende? Con chi sta più vicino, con chi accudisce, con i familiari, con gli

infermieri, con i volontari. Ma l’aggressività la rabbia, lo sfogo, a volte la cattiveria, sono

però un segno di speranza, una prima bussola. Intanto, è un buttar fuori anziché un tenere

dentro, è un attivarsi male, anziché passivizzarsi. Winnicot infatti ha definito la

delinquenza giovanile come un segno di speranza perché c’è ancora vita, c’è ancora

protesta, c’è ancora in qualche modo, pur distorto, richiesta di relazione.

A volte invece la rabbia non c’è più, la ribellione scomposta e non finalizzata si esaurisce

anch’essa. Che succede? L’aggressività è rimasta dentro: non viene più buttata fuori

sull’altro, non permette più un movimento scomposto, comunque, di relazione ma

l’aggressività fa una manovra ad U, automobilistica, e si dirige contro se stesso; e tutte le

volte che l’aggressività si rivolge contro il soggetto, la soluzione è sempre la stessa,

diventa depressione. Si rinuncia a combattere. I processi autodistruttivi a questo punto,

10

Description:Alexandru conferma la necessità di un dizionario e i limiti del corso di lingua. Florian e Alexandru convengono anche sull'importanza di poter disporre