Table Of Content4 o !J

N.inv._ __ _,.,,,,..,...

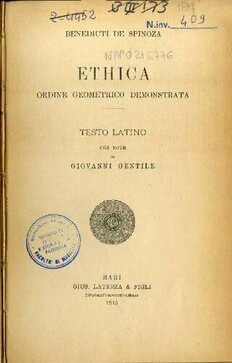

BENEDICTI DE SPINOZA

tJ

ETI-IICA

ORDINE GEOMETRICO DEMONSTRATA

TESTO LATINO

CON NOTE

01

GIOVANNI GENTILE

LI.,.:'-._

"ç\

,\\1 - "

..

c~~~,1

BARI

GIDS. LATERZ.A & FIQLI

TJ.POGRAF I-EDI'rOH 1-LlDH hl

1915

'

i

PHOPRl!ll'l'À l,ETTlllRAII IA

AYRlt,.R MCMX\! - U2tl3

PREFAZIONE

I.

L'Etica è il capolavoro di Spinoza, non solo perché

la sua opera più perfetta, ma anche perchè la sola in

cui abbia forma sistematica la sua filosofia. La crono

logia stessa ricollega l'Etica a tutti gli scritti dell'au

tore, come centro costante del l:!UO pensiero nel periodo

della sua attività letteraria. La qttale incomincia col

Korte Vei·handeling van God, de Mensch, en deszelfs

Welstand (Breve trattato di Dio, dell'uomo e della sua

felicitcì), in olandese (i), che è, si può dire, il germe,

se non il primo abbozzo dell'Etica, scritto nel 1660, o

al cadere dell'anno avanti (2), e finisce col T1•actatus

(1) Questo 'rra.tta.to pubblicato la prima. volta. dal v. V1oten nel

suo Swpple;1rientwrnA d B. de Spinoza-e Opera qt,ae 8upet·sunt omnia (Am

.<;terdam, 1862) fn tra.dotto in tedesco, in séguito a una nuova. revisione

dei due mss. in cui c'ò rima.sto, e illustrato da. Oan. SrnwAnT, B. de

Spirwzas K14t·zer Tractat, Tiibingen, 1870. Koi citeremo nelle Note l'ec

cellente traduzione fatta.ne in francese recentemente, con l'aiuto de]Ja.

riduzione in olandese moderno di W. Meijer (Amsterdam, 1899), da.

On. A.Pru1n1n el t. 1 del!' Oeum·es de Sp. trad. et annotées (Parìs, Gar

nier, s. a.).

(2) J. FRRUDENTUAL, Spinoza, &in Leben ti. s. Lelwe,1 (Stuttga.rt,From

ma.n, 1904) p11. 99, 101-6; cfr. ArPrrHN, Not-ù:e,p rem. a.lla sua traduzione,

pp. 18-20.

Vl PHJWAZIONI~

politicus, troncato dalla morte, nel quale lo Spinoza, per

desiderio de' suoi amici, attendeva a svolgere i principii

politici toccati nell'Elica. Tra il 1660 e il '77, quando

mori, cade la pubblicazione dei due soli libri non po

stumi dello Spinoza. Nel '63 egli lascia pubblicare da uno

scolaro il suo trattato seolastico C) Renali des Cai·tes

Principiorurn Philosophirte pars f. et Il. more geome

trico demonsb·atae con l'aggiunt.a dei Cogitala meta

physica, in quibus dif!ìcilioi·e.~, quae tam in "'parte

metapltysices genei·ali quarn speciali occw·1·u11t,7 uae

sliones bt·evite,· explicanlur, ma non senza far avver

tire nella prefazione che egli si era lirnit,ato ad esporre

meras Cw·tesii sententias illal"ltn1que demonslrationes,

p1·out in illius SCl'iplis 1'eperiw1fu1·, aut quales ex fun

damentis ab illo jaclis pe1· legitirnam co,isequentia.m

deduci debebanl; e soggiungere espresse riserve rispetto

a taluni problemi fondamcnt.i.li, che nell'Elica avranno

infatti soluzioni opposte a quelle di Cartesio (2). E nel '70

dà ~ila luce, anonirµo, il Trar.tatus theologico-politicus,

che è una pareu tesi o appendice dell'Etica, nato dal de

siderio di sottrarre la filosofia allo spirito d'intolleranza

religiosa destatosi anche in Olanda col prevalere della

riforma calvinista e mescolatosi al fermento dei fieri

contrasti politici, che laceravano allora quel popolo.

Sperava con esso Spinoza di assicurare quella libertà

(1) Scritto ad uso di un giovane ohe coabitava con lo Sp. 11 Rijn

aburg, e a cui lo Sp. insegnava filosofia: 11111p oiché sembrava.gli• nimis

o.clhoc puer paru.m et sibi consta.o~, et magia novite.tis q=m verita.tis

studiosus • pregava Sp. gli amici suoi• ne ipsi meas opiniones com

mu.nicetis nisi obi a.d ma.turiorem aeta.tem pervenerit, (Lett. 9). E però

oom'egli stesso dice (Lett. lll), dettava qnesta riduzione dei Principii

oa.rtesie.ni a. questo giova.ne, • quem meas opiniones aperte dooere

nolebam ,.

(2) Cfr. Note 11 88 e u, 23.

l'Bffl'.FAZIONID VII

di pensiero che era il bisogno più potente del suo

animo (1) e insieme un aspetto essenziale di quella

suprema libertà della mente, in cui, secondo l'Etica,

l'uomo s'immedesima intelleLtualmente con Dio e si

compie e chiude il circolo della realtà universale come

processo divino.

Aveva appena abbozzato nel Breve Trattato il suo

pensiero, e già ne riprese a svolgere sistematicamente il

sistema, rifacendosi da una trattazione preliminare della

teoria del conoscere e del metodo proprio al suo modo

d'intendere la filosofia. È infatti della fine del '61 una

sua lettera ttll'amico inglese Enrico Oldenburg, che ci

fornisce un'importante notizia del nuovo lavoro al quale

attendeva allora il filosofo.

L'Oldenburg· gli aveva 9omandato che cosa egli pen

sasse della origine delle cose e del loro rapporto con

la causa prima; e Spinoza rispondeva: De hac re et

etiam de emendntio11e intellectus integ1·um opusculum

cornposui; in Cttjus deso1'iptione et emendatione occu

pafos sum. Sed aliquando ab opei·e desisto, qu'ia non

dum ullurn ce1·tum habeo consilium cfr·ca ejus editio

nem. Esitava, percbè aveva orrore delle risse dei teologi,

che si sarebbero probabilmente adombrati di quelle parti

della su_a operetta dov'egli dimostrava essere c1•eature

di Dio molti degli attributi, che essi ascrivono a Dio,

e attributi invece talune di quelle che essi considerano

come creature; e dove non separava Dio e la natura a

quel modo che tutti fanno. Ora è stato osservato che

il trattato, al qu1:1,lcq ui s'allude, non può essere altro

che il De emendatione intellectus, pubblicato nella forma

(1) Cfr. la celebre lettera del 80 marzo 1673 con cui egli riflutò

l'o:B:'ertagli cattedra di filosofia ad 1:1.eidelberg.

vm PREFAZfONE

frammentaria, in cui lo lasciò l'autore, tra le Opere po

stume. Il frammento che ne abbiamo, non contiene se

non un abbozzo di gnoseologia e di metodo; ma vi é

detto che poi, a suo luogo, vi si sarebbe trattato della

natura di Dio, dell'unità dello spirito umano con l'uni

verso, dell'origine della natura, dell'estensione, della co

noscenza delle cose particolari e della conoscenza del

l'esistenza dedotta dall'essenza: tutta quella dottrina,

che l'autore designa nelle note aggiuntevi come rnea

philosophia (1). E questa sua filosofia non più esposta

nel De emendatione intellectus, lasciato a mezzo .per le

difficoltlt, a oui lo Spinoza si trovò incontro lungo la via

per cui s'era incamminato, indirizzata a raggiungere il

concetto dell'essenza di Dio partendo dalla critica della

cognizione; che era la via percorsa dal Descartes nelle

Meditazioni, e che lo Spinoza condannerà ripetuta

mente (2 come via disperata e senza uscita; quesfa

)

stessa filosofia, venuto a.Ila chiara coscienza della str.ut

tura logica, rigorosamente razionalistica e matematiea

del proprio pensiero, lo Spinoza si accinse a trattare in

quella forma, di cui il Descartes aveva dato un saggio

nelle Ragioni che provano l'esistenza di Dio e la di

stinzione che è fi"a lo spii·ito e il corpo dell'uomo

disposte in modo georneti·ico (3), e che egli stesso diede

nel 1663 alle prime due parti dei Principii di filosofi.a

cartesiani.

Vi si accinse a. Rijnsburg, villaggio a poche miglia

da Leida, dove il filosofo, per desiderio di tranquillità,

(1) FRKUDl'.NTHAt, op. cit., p. 108.

(2) Cfr. Eth., r, prop. 10, sch. ult. e Note n, 2.'3.

(3) .R,ig-ion·i aggiunte alle .Ri11postea lle eeconde obbie~oni. Sono tra

dotte in R. DESCAJtTES, Disc. sul Met. e Medit. filos., trad. Tilgher (in

questa collezione), 1, pp. 208-30.

PREt'AZlONI'l ll(

si ritirò al princ1p10 del 1660 e dimorò fino all'aprile

dr! '63 (tornandovi poi a passare l'inverno l'anno sc

gnente). Li cominciò a stendere l'Etica, e via, via ebc

credeva d'ayer dato a quah.:he parte di essa una forma

com·enientc, la cornnnic:ava al cin·olo di fidi amici e

disC"epoli, c:he aveva lascin.ti ad Amsterclitm ansiosi di

seguire ogni progresso del l:iUO pensiero. Il 24 febbraio

del '63 il buon Simone de Vl'ics gli scriveva:

Quamvis autem corpora ab invicem tam longe divisa sint,

animo tamen saepissime praesens adfuisli meo, praesertim

tuis in scriptis cum versor, manibusque en tracto. Sed cum

nohis collegis non omnia sati.s clara appareant (ideoque ite•

rum collegii initium fecimus), neque me tui immemorem esse

putes, animum ad hasce litteras scrihendas appuli.

Colleg~um quod nttinet, oo instituitur modo: unus (sed

sune cniquo vices) perlegit, pro suo conceptu explicat, por•

roque omnia demonstrat, secundum tuarum propo::;itionum

seriem ac or<linem; tum si acciclat, ut alter alteri satisfocere

non possit, operae pretium esse duximus, illud annotare, nL

que arl te scribere, ut, si possibile, uobis clflrius reddntur,

et duce te contra superstitiose religiosos Christianosque veri

ta.tem defondere, tnm totius impetum mundi stare possimus.

Avevano consulta t.o l' Eurlide del Borrelli e altri au

tori intorno al c:oncetto della definizione, di cui non erano

ben chiari; o ora si rivolgevano allo stesso Spinoza, poi

chò negli scrittol'i veduti a vevan trovato opinioni di

vcr:se, nè scorgevano nettamente la distinzione tra as

siomi e detinizioni. E schiarimenti desideravano sulle

definizioni della sostanza e dell'attributo, cbe formavauo

allora una definizione sola, nonché sul principio dello

scolio alla IO• prop. della pitrte 1, che id. De Vries cita

come 3° scolio della prop. 8•. E da ultimo egli ringl'a

ziava il filosofo degli scritti comunicatigli, che a lui

avcvan procurato piacere grandissimo: secl polissimitni

X l'RK~'AZIONE

sclwlium pt·op. 19 e), <·be pure possa essere(') quello

della prop. 29a della, definiti va redazione.

Al principio, dunque, del 'G3 buon tratto della prima

parte dell'Elica era scritto. Ma l'autore doveva esservi

atlorno fin dall'estate del '6 l. Abbiamo infatti di nllol'a

una risposta dello Spinoza al suo amico inglese Enrico

Oldenburg, cbe poco prima era stato a visitarlo a Rijn

sburg, e Spinoza gli aveva acccnnnti alcuni dei con

cetti fondamentali della sua filosofia: sui quali l'Olden

burg continuò a pensare, e tornava a chiedergli da

lontano qualc'he spiegazione. Il filosofo nella risposta,

compendiata la sua, dottrina intorno alla definizione di

Dio, e alla sua esistenza dedotta dalla sua stessa defini

zione, si 1·estringe a fermare l'atte11zio11cd ell'Oldcnburg

su tre punti: 1° che in natura nou vi possono essere due

sostanze differenti per tutta ln. 101·0 essenza; i>• che la

sostanza non può esser prodotta, ma è proprio della sua

essenza, di esistere; 3° che ogni sostanza dcv'essern -i,)

fiuita ·ucl sno genere; parendogli cbe queste tre propo

sizioni potessero bastare a indicare la mi:-a a· cui ten

dev-a il suo pPnsicro, purchè si ponesse mente alla sua

definizione di Dio come essere che consta di infiniti

attributi, ciascuno dei quali infinito nel suo genere.

E soggiungeva: Ut aulem luU!c cla1·e et b1·eviter de

r,wnstral'em, nihit melius potui exc()giLa1·e, nisi ut ea

more geomelt'ico p1·obata ea:amini Lui ingenii subji

ce1·em; ea, ilaqu,e hic separalim rnitto (3 Parole nelle

).

quali gli editori delle Ope1·ep ostume (1677) videro ac

cennato il principio della prima parte dell'Etica fino

alla 4a proposizione (4

).

(1) Lett. 6 e cfr. Lctt. 9.

(2) Cfr. F1sc11~:n,O esch. d. n. P!iilos., ,,., Spinoza, p. 213.

(3) 1...ett.2 .

(4) Opera postltuma, p. 398 n.

PREFAZIONE X.I

Il primo gett<;>d elle prime pagine dPll' Etica risale

pertanto all'estate df'l 1661. Nel '63 quelle pagine, co

municate due anni prima all'Oldenburg, eran diventate

il priino nucleo di una tratLazione sistematica, che non

si potrebbe dire fino a qual pnnto fosse precisamente

arrivata. Ma dne anni dopo s'incontrano nel carteggio

altri accenni, che fan pensare essere allora la pt·ima

redazione dell'opera vicina al termine. Il 13 marzo

1665 lo Spinoza scriveva a Guglielmo v. Blyenbergh:

Per justum na.mqne eum intelligo, qui constanter cupit,

ut unusquisque, quod suum est, possideat; qu::un cupiclitatem

ego in mea Ethica (oecdum edita) in piis ex clara., quam

de seipsis et Deo habent, cognitione necessario originem

ducere, demonstro (1); •

riferendosi evidentemente alle dimostrazioni che seguono

rispettivamente alle propp. 35-37 della parte IV. La quale

non era allora quarta; poiché nel gtugno lo Spinoza a

un altro amico poteva dire:

Quod ad 3am partem nostrae philosophiae attinet, ejus ali

quam brevi Yel tibi, si translator esse Yis, vel amico de

Vries mitram. Et quamvis decreveram nihil mittere ante

quatn eam absolverem; tamen, quia praeter sententiam lon

gior evadet, 11010 eos nimis diu detinere. Mittam usqne ad

,.80propositioncm circiter (2).

Dove è da notare che quesla terza parte non è la

terza dell'opera nella sua ultima forma, in cui son cin

que le parti, ma la terza conta solamente 59 propo

sizioni; e già s'è veduto che nel marzo era raggiunta

quella che è la 37a proposizione della parte IV della

(1) Lea. 23.

(2) Lett. 28.

XII PltlllFAZTO!s'E

11ostra Etica. Onde assai probabile è che nel primo di

segno dell'opera. essa fosse divisa in sole tre parti, e che

l'ultima di queste fosse destinata a svolgere tutta la ma

teria degli affetti e del dominio che può acquistare so

pra di essi l'intelletto (ossia tutta l'etica propriamente

detta) spezzata più tardi in tre parti, perchè riuscita

praeter sententiam longior (1). Si noti altresi che la

propr. 37a della parte 1v va al di la della prop. 80• ri

cordata nella lettera del giugno, e che doveva perciò,

nell'intervallo tra le date delle due lettere testé citate,

essere stata già superata di buon numero di proposi

zioni; e poichè, a calcolare da quello delle tre pal'ti ul

time della nostra Etica, dopo la i37a della parte IV non

ne restavano più da dimostrare che 78, è ragionevole

congettura (2) che tra quelle già dimostrate vrima del

giugno e le altre potutevi aggiungere nei mesi succes

sivi, tutta la prima redazione dell'Etica poté essere com

piuta, o qunsi, dentro queU'anno 1665.

Se non che nel S(;\ttembre o ottobre dello stesso anno

lo Spinoza lavorava già al Ti•attato teologico-poÙtico (3);

e non possiamo più dire quando l'autore ritornasse sul-

1'E tica. Il T1·attato bensì pubbUcato nel '70 potè essere

finito molto prima.

Ma, prima o dopo il '70 che lo Spinoza rimettesse le

mani all'opera maggiore. per darle forma definitiva,

certo egli, a causa delle persecuzioni suscitategli contro

dal Trattato, per un pezzo, dopo che ebbe pronta l'Etica,

non poté pensare a darla alle stampe. Da anni tuttavia

(1) Mi accordo in questo col F1uiuu&NTUAt, 1~.1 51. L' ÀPPODN (SPINOZA-,

Ethique, texte /atin ... trad. noiiveUe, nolice et notes, Paris, Garnier, 1909,

pp. 9-10, _preferisce pensare che fin da principio la parte v fosse distinta

daJJa teoria. degli ai:fetti; e che tutte le parti quindi fossero quattro.

(2) V . .F1smrnn.,p . 208.

(il) Lett. 80.