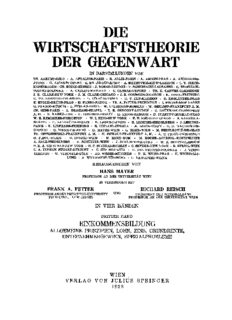

Table Of ContentDIE

WIRTSCHAFTSTHEORIE

DER GEGENWART

IN DARSTELLUNGEN VON

TH. AARUMt-oSLO • A. AFTALION-PARIS • E.ALLIX-PARIS • A. AMONN-PRAG • A. ANDREADEs

ATHEN • G. ARlAS-FLORENZ,. K. BALAs-BUDAPEST. A. BILIMOVICZ.KIEW-LAIBACH • L. V. BmOK

KOPENHAGEN • CH. BODIN-RENNES • J. BONAR-LONDON· P. BONINSEGNI-LAUSANNE • C. BRESCIANI

TURONI-BOLOGNA • A. CABIATI-MAILAND • E. CANNAN-oXFORD • TH. N. CARVER-CAMBRIDGE

J. B. CLARK-NEW YORK • J. M. CLARK-cmCAGO • J. R. COMMONS-MADISON· K. DIEHL-FREIBURG

K. TH. EHEBERG-ERLANGEN • L. ElNAUDI-TUR1N • R. T. ELY-MADISON • O. ENGLANDER-PRAG

K. ENGLIS-BRtl'NN-PRAG • M. FANNo-PADUA • FR. A. FETTER-PRINCETON. L FISHER-NEW HAVEN

G. FRANCO-MURCIA· L. FURLAN-BASEL· W. GELESNOFF-MOSKAU • W. GERLOFF-FRANKFURT A. M.

CH. GIDE-PARIS • A. GRAZIANI-NEAPEL • T. E. GREGORY-LONDON. C. GRONBERG-FRANKFURT

A. M. • B. HARMs-KIEL • H. HERKNER-BERLIN • H. mGGS-BANGOR • D. lVANCOV-MOSKAU-PRAG

W. E. KEMMERER-PRINCETON • W. I. KING-NEW YORK • F. H. KNIGHT-cmCAGO • A. LABRIOLA

NEAPEL • C. LANDAUER-BERLIN· E. LASKlNE-PARlS • E. LEDERER-HEIDELBERG· J. LESCURE

PARIS· R. LIEFMANN-FREIBURG • E. LINDAHL-UPSALA· A. LORIA-TURIN. D. H. MACGREGOR

OXFORD • G. MASCI-PALERMO • H. MAYER-WIEN • L. MISES-WIEN • M. NEDELKOVIC-BELGRAD

FR. OPPENHEIMER-FRANKFURT A. M. • H. OSWALT-FRANKFURT A. M. • A. C. PIGOU-CAMBRIDGE

G. pmOU-PARlS • R. RElSCH-WIEN • U. RICCI-ROM • M. ROCHE-AGUSSOL-MONTPELLIER

A. SALZ-HEIDELBERG • R. SCHtl'LLER-WIEN • J. SCHUMPETER-BONN • W. R. SCOTT-GLASGOW

E. R. A. SELIGMAN-NEW YORK· G. F. SHmRA8-BOMBAY· C. SNYDER-NEW YORK· R. STRIGL-WIEN

C. A. VERRIJN STUART-UTRECHT • C. SUPINo-PAVIA • G. DEL VECcmO-BOLOGNA • J. VINER

CmCAGO • W. VLEUGELS-KOLN • AD. WEBER-Mtl'NCHEN • F. X. WEISS-PRAG • K. WICKSELLt-

LUND • R. WILBRANDT-Ttl'BINGEN • L. ZAWADZKl-WILNA

HERAUSGEGEBENVON

HANS MAYER

PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT WIEN

IN VERBlNDUNG MIT

FRANK A. FETTER RICHARD REISCH

PROFESSOR ANDER PRINCETON-UNIVERSITY UND PRAsmENT DER NATIONALBANK

PRINCETON, NEW JERSEY PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT WIEN

IN VIER B.ANDEN

DRITTER BAND

EINKOMMENSBILDUNG

ALLGEMEINE PRINZIPIEN, LOHN, ZINS, GRUNDRENTE,

UNTERNEHMERGEWINN, SPEZIALPROBLEME

WIEN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1928

EINKOMMENSBILDUNG

ALLGEMEINE PRINZIPIEN, LOHN, ZINS, GRUND

RENTE,

UNTERNEHMERGE~NN,

SPEZIALPROBLEME

DARGESTELLT VON

ALFRED AMONN . LAURITS V. BIRCK . JAMES BONAR . THOMAS

N. CARVER· JOHN B. CLARK . JOHN R. COMMONS . RICHARD T. ELY

IRVING FISHER· CHARLES GIDE . HEINRICH HERKNER . WILLFORD

1. KING . CARL LANDAUER· D. H. MACGREGOR· HENRY OSWALT

ARTHUR C. PIGOU . UMBERTO RICCI . ARTHUR SALZ . CAMILLO

SUPINO . GUSTAVO DEL VECCHIO . ADOLF WEBER . FRANZ X.

WEISS • KNUT WICKSELL

WIEN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1928

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAB DER "OBERSETZUNG

IN FREMDE SPRACHEN. VORBEHALTEN

COPYRIGHT 1928 BY JULIUS SPRINGER IN VIENNA

SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 1ST EDITION 1928

ISBN 978-3-7091-5879-1 ISBN 978-3-7091-5929-3 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-7091-5929-3

Inhaltsverzeicbnis

Seite

Allgemeine Prinzipien

Tbeorie der Verteilung; Von Dr. CARL LANDAUER-Berlin.................... 1

Der Einkommensbegriff im Lichte der Erfahrung. Von Professor IRVING FIsHER-

New Haven ..•..........................•. " • . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . • .. 22

Vo1kswirtschaftlicher und privatwirtschaftJicher Reinertrag und die Lehre von

der Maximalbefriedigung. Von Professor ARTHUR C. PIGou-Cambridge •.•..• 46

Lohn

Grundsiitze einer Tbeorie vom Arbeitslohn. Von Professor ARTHUR SALZ-Heidelberg 49

Die Lohntheorien der deutschen Arbeiter- und Arbeitgeberverbiinde seit der

Stabilisierung der Valuta. Von Professor HEINRICH HERKNER-Berlin ....... 85

Die Lohntheorie. Von Professor CHARLES GIDE-Paris ...........•........... 98

Die Arbeit in der Individualwirtschaft. Von Professor UlIIBERTO RIccI-Rom •... 113

Zins

Tbeorie des Kapitalzinses. Von Dr. HENRY OswALT-Frankfurt a. M. .......... 132

Die Tbeorie des Zinses. Von Professor THOMAS N. CARVER-Cambridge (U.S.A.) 151

Der Diskont als geldtheoretisches Problem. Von Professor CAMILLO SupINo-Pavia 168

Rea1kapital contra PrivatkapitaI. Von Professor LAURITS V. BmcK-Kopenhagen 181

Zur Zinstheorie(B6hm-BawerksDritterGrund). Von Professor KNUTWICKSELL t-Lund 199

Grundrente

Die Grundrente im System der Nutzwertlehre. Von Professor FRANz X. WEIss-Prag 210

Die stlldtische Grundrente. Von Professor ADOLF WEBER-Miinchen .........•. 235

Kosten und Einkommen bei der Bodenverwertung. Von Professor RICHARD T. ELY-

Chicago ............................................................. 242

Unternehmergewinn

Der Untemehmergewinn. Von Professor ALFRED bONN -Prag ................ 259

Bemerkungen zur Theorie des Profits. Von Professor D. H. MAcGREGOR-Oxford 271

Untersuchungen zur Tbeorie des Untemehmergewinnes. Von Professor GUSTAVO

DEL VECCHIo-Bologna. ................................................ 281

Spezialprobleme

DasR~~=:~w:~!!~c~t. ~~. ~~ ~~~~~~~~~~: .~~~ .~~~~~~~~. ~~~.

293

Das Einkommen der Vereinigten Staaten und der zu seiner Berechnung ver-

wendbare Einkommensbegriff. Von WILLFORD I. KING-New york .......... 318

Die Grenzen der Macht. Von Professor JAMES BONAR-London ................ 325

Ein altes Prinzip in neuer Zeit. Von Professor JOHN BATES CLARK-New York .. 328

Theorie der Verteilung

Von

Dr. Carl Landauer, Berlin

DaB die okonomische Theorie iiber die Einkommensbildung etwas aus

sagen kann, ist viel weniger selbstverstandlich als ihre Aufgabe und Leistungsfahig

keit bei Erklarung des menschlichen Handelns auf dem Gebiete der Produktion.

Eine Theorie kann nur dort etwas leisten, wo das Geschehen sich nach erkenn

baren Regeln richtet. 1m Bereiche der Produktion herrschen offensichtlich

bestimmte Regeln der Rationalitat. Werden sie nicht befolgt, so ist der Pro

duktionsertrag geringer, als er sein konnte. Wollen die Menschen ihre Bediirfnisse

moglichst reichlich befriedigen, so sind sie genotigt, sich an diese Regeln zu

halten. Das gilt nicht etwa nur fiir die technischen MaBnahmen, sondern ebenso

fiir die wirtschaftlichen Uberlegungen und Handlungen, fUr die Disposition

iiber die relativ seltenen Produktivkrafte und -mittel. Nun liegt die Annahme

nahe, daB der Bereich des Zwangslaufigen verlassen wird, wenn die Giiter aus

Mitteln und Realertragen der Produktion zu Einkommen der einzelnen Menschen

werden. Wieviel von den Erzeugnissen der Produktion das eine und wieviel

das andere Mitglied der Gesellschaft erhalt, scheint auf den ersten Blick der

willkiirlichen Entscheidung durch die Gesellschaftsverfassung oder die von ihr

berufenen Organe anheimgegeben zu sein. Wohl wird bei der bestehenden Form

der Gesellschaftswirtschaft die Einkommensbildung nicht unmittelbar durch

Eingriffe des Staates oder anderer gesellschaftlicher Organisationen geregelt,

sie ergibt sich vielmehr im ganzen aus dem Ablauf der verkehrswirtschaftlichen

Vorgange. Trotzdem aber ist die Vorstellung moglich, daB diese Art der Ein

kommensverteilung nur deshalb bestehe, weil gerade ihr Ergebnis von jenen

gesellschaftlichen Machten, denen die Entscheidung obliegt, als gerecht gewollt

werde, und daB diese Machte nach ihrem Belieben Abanderungen bewirken

konnten, wenn ein solcher Wunsch bei ihnen entstiinde. Diese Vorstellung muB

auch nicht notwendig iiberwunden werden durch die haufige Erfahrung, daB

Eingriffe in die Einkommensbildung im Einzelfall oft mit groBen Schwierigkeiten

verbunden sind und zu Ergebnissen fUhren, die ihr Urheber gar nicht wiinscht.

Damit ist die Erkenntnis einer umfassenden GesetzmaBigkeit der Einkommens

bildung noch nicht gegeben. Und so ging zeitweise die groBe Mehrzahl der

Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftspolitiker von der stillschweigenden

oder ausdriicklichen Annahme aus, daB es in der Macht der Gesellschaft liege,

sogar ohne umwalzende Anderung der Produktionsorganisation die Verteilung

anders einzurichten. Daraus leitete man die Forderung ab, daB auf der Grund

lage der bestehenden Gesellschaftsordnung deren "AuswUchse" - nach ethischen

MaBstaben beurteilt - beseitigt werden sollten. Man erkannte wohl im einzelnen

Hindernisse dieser Reformbestrebungen, aber man fiigte die Einzelerkenntnisse

nicht zusammen zur grundsatzlichen Erkenntnis einer allgemeinen Grenze der

Wirksamkeit von Eingriffen. Dieser Erkenntnis waren die Klassiker und ihre

unmittelbaren Nachfolger bereits nahe gewesen; unter der Herrschaft der

historisch-ethischen Schule ging das Erreichte wieder verloren.

Mayer, Wirtschaftstheorie III 1

2 C. LANDAUER

Die Meinung, daB die Einkommensverteilung Sache willkiirlicher Gestaltung

sei, ist keineswegs durchaus faJsch. Sie ist nur faJsch fiir die Wirtschaftsform,

die wir heute besitzen, fiir die Verkehrswirtschaft. Nur in der Verkehrswirtschaft

sind Einkommen zwangslaufig bedingt, nur fiir die Verkehrswirtschaft gibt es

"Gesetze" der Einkommensbildung, die erforscht werden konnen, und deshalb

eine Einkommenstheorie.

Der Verkehrswirtschaft ist eigentiimlich, daB in ihr die

Bedeutung der Giiter und Leistungen fiir die Befriedigung der

menschlichen Bediirfnisse zur QueUe von Einkommen wird. Bei

gegebenen Bediirfnissen der Wirtschaftspersonen und gegebenen Produktions

moglichkeiten bringt nur eine bestimmte GroBe jedes einzelnen Einkommens die

Bedeutung der Giiter und Leistungen fiir die Erzielung eines groBtmoglichen

Ertrages richtig zum Ausdruck. Verandert man die Aussicht, durch Anbieten

bestimmter Giiter oder Leistungen Einkommen zu erzielen, so wird das wirt

schaftliche Handeln in falsche Richtung gelenkt; das Handeln der Wirtschafts

personen entspricht dann nicht der Bedeutung, die den anzubietenden Giitern

im Verhaltnis zu anderen fiir die Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse

zukommt. So erfiillt jedes Einkommen in der Verkehrswirtschaft auBer dem

personlichen Zwecke fiir seinen Bezieher noch den gesellschaftlichen Zweck,

das Handeln in bestimmte, den Forderungen der Rationalitat entsprechende

Bahnen zu lenken.

Soweit verkehrswirtschaftliche Einrichtungen bestehen, fiihren willkiirliche

Eingriffe in die Einkommensbildung dazu, das wirtschaftliche Handeln aus der

Richtung auf den groBtmoglichen Ertrag abzulenken. Dem stellen sich aber

Widerstande entgegen. Wenn das Handeln einer Person nicht so enolgt, wie es

fiir den Gesamtertrag der Volkswirtschaft am giinstigsten ist, so werden stets

Interessen verletzt, denn irgendwo muB sich das Minus an Wirtschaftsertrag

ja zeigen. Manchmal tragt jene Wirtschaftsperson, deren Handeln aus der

Bahn des wirtschaftlich ZweckmaBigen abgelenkt ist, in erster Linie den Schaden;

manchmal tragen ihn zunachst andere. Stets aber sucht ihn der zunachst

Betroffene nach Moglichkeit von sich abzuwalzen, indem er sein Handeln der

veranderten Gesamtsituation anpaBt. Dadurch wird die Ertragsminderung

an vielen Stellen des WirtschaftskOrpers fiihlbar. Nun ist bei "willkiirlichen"

Eingriffen in die Einkommensverteilung stets die Absicht maBgebend, bestimmten

Gruppen von Wirtschaftspersonen Vorteile zu verschaffen. Die indirekten

Folgen der Ertragsminderung zeigen sich aber sehr haufig gerade an dem Ein

kommen dieser zunachst bevorzugten Personen und machen damit den Eingriff

erfolglos. Die Versuche, den Anteil bestimmter Einkommensarten am Sozial

produkt zwangsweise zu erhohen, setzen in wichtigen Fallen eine Verteuerung

des Produktionsfaktors (oder Teilfaktors) voraus, auf dem dieses Einkommen

beruht. Der Wirtschaftsverkehr aber hat die Tendenz, den wenigst belasteten

Weg zu suchen. Die Wirtschaftspersonen streben darnach, ihr eigenes Handeln

der Verteuerung anzupassen, indem sie die Inanspruchnahme des verteuerten

Faktors einschranken oder vermeiden. Damit verringern sie ihren eigenen

Anteil an dem Minderertrag der Produktion und walzen ihn auf jene Wirtschafts

personen ab, die durch den Eingriff begiinstigt werden sollten. Sobald diese

Wirkung hervortritt, ist fiir den Urheber des Eingriffes ein Beweggrund gegeben,

seine MaBnahme rUckgangig zu machen. In der Wirkungsweise umgekehrt,

im Ergebnis gleichartig liegt der Fall, wenn ein Kreis von Wirtschaftspersonen

dadurch begiinstigt werden solI, daB die von ihm zu verbrauchenden Giiter

auf Kosten der an ihrer Produktion beteiligten Gruppen verbilligt werden. Die

Einkommensverteilung der Verkehrswirtschaft weist daher eine Widerstands-

Theorie der Verteilung 3

fahigkeit gegen Eingriffe von auBen am, keine absolute Widerstandsfahigkeit

allerdings, wohl aber eine relative. Wenn wir also jene Regeln uber die

Einkommensverteilung amstellen, die sich aus der Bedeutung jedes Einkommens

fiir die Erzielung eines groBtmoglichen Gesamtertrages der Wirtschaft ergeben,

dann werden zwar diese Regeln nicht die Grundzuge der Einkommensbildung

fiir jedes Stadium der realen Wirtschaftsentwicklung schildern, sie werden aber

den Zustand erkennen lassen, zu dem die Einkommensverteilung der Verkehrs

wirtschaft in jedem Augenblick tendiert. Die Theorie kann demnach fiir die

Erklarung der Einkommensbildung wenigstens im Bereiche der Verkehrswirtschaft

ganz dasselbe leisten wie fiir die Erklarung aller anderen Wirtschaftsvorgange.

Die relative Widerstandsfahigkeit der Einkommensverteilung in der

Verkehrswirtschaft muB an einigen Beispielen erHi,utert werden1). Das einfachste

Beispiel fiir einen Eingri£f von auBen her in die Einkommensverteilung der Ver

kehrswirtschaft ist die Festsetzung von Hoc hs t pr eis en. Durch Hochstpreise wird

versucht, die (Real-)E inkommen der Konsumenten von Waren, vor allem der

Lohn-und Gehaltsempfanger, auf Kosten des Einkommens der Warenproduzenten

zu steigern. Den Produzenten solI es unmoglich gemacht werden, die (vielleicht

durch besondere Verhaltnisse gesteigerte) Bedeutung der von ihnen hergestellten

Guter zur Erzielung eines entsprechenden Einkommens voll auszunutzen. Also

miissen Preise festgesetzt werden, die hinter der Bedeutung der Giiter zuriick

bleiben. Die Verkamer passen sich dieser Verschiebung durch Verminderung

des Angebotes der betreffenden Ware an, indem sie die Produktion auf die

Ausnutzung der giinstigsten Erzeugungsmoglichkeiten einschranken. Bei land

wirtschaftlicher Produktion geschieht dies durch einen geringeren Intensitatsgrad

des Betriebes, unter Umstanden Brachliegenlassen schlechterer Boden, im Berg

bau durch Stillegung aller tiefliegenden oder weniger ergiebigen Gruben, in der

Industrie vor allemdurchLohndruck und die sichdaraus ergebendeBeschaftigungs

beschrankung auf die anspruchslosesten Arbeiter, wahrend jene mit hoheren

Lohnanspriichen in andere Produktionszweige (oder Lander) abwandern. Das

verringerte Angebot bewirkt nun, daB die Konsumenten, zu deren Schutz die

ganze MaBnahme gedacht war, ihre Bediirfnisse nicht mehr voll decken konnen.

Sie fiihlen deshalb ihre Interessen verletzt und gewohnlich iiberzeugt sich

dann die offentliche Gewalt, daB ihr Streben, an den Beweggriinden gemessen,

nicht erfoIgreich war, und macht die ganze MaBnahme riickgangig.

Ein weiterer nicht seltener Fall staatlichen Eingriffes in die Einkommens

verteilung ist der Versuch der Lohnregulierung. Sollen die Lohne "kiinstlich"

am Steigen verhindert werden, so handelt es sich um eine Analogie zur Politik

der Warenhochstpreise, und wenn auch die Eigentiimlichkeit der Arbeitskraft

als Gegenstand des Tauschverkehrs im einzelnen Abweichungen schafft, so

sind doch grundsatzlich fiir die Beurteilung der Hochstlohne die gleichen Gesichts

punkte maBgebend wie fUr die Beurteilung der Hochstpreispolitik. Aber haufig

werden nicht Hochstlohne, sondern Mindestlohne angestrebt. Man will den

Arbeitern helfen, zu einem hoheren Lohn zu gelangen, als jener ist, den sie ohne

staatliche Beihilfe erreichen wiirden.

Dabei ist nun wohl zu unterscheiden: Zuweilen handelt es sich durchaus

nicht um eine Festsetzung, die der Absicht nach mit der relativen Bedeutung

der Arbeitskraft fiir den ProduktionsprozeB in Widerspruch steht. Vielmehr

ist oft nur der Wunsch maBgebend, die Erreichung gerade dieses Lohnes zu

1) Vgl. hiezu BOHM-BAWERK: Macht oder okonomisches Gesetz~ (Zeitschr.

f. Volksw., Sozialpol. u. Verw., Bd.26), und SCHUMPETER: Das Grundprinzip der

Verteilungstheorie (Arch. f. Sozialw., Bd. 42).

1*

c.

4 LANDAUER

siohern. Das Eingreifen des Staates wird entweder nur deshalb fUr erwiinsoht

gehalten, weil man glaubt, daB wegen der Unerfahrenheit der Arbeiter die

Interessenwahrung nioht auf beiden Seiten in gleioher Weise erfolge, oder weil

man fUrohtet, daB sioh der "natUrliche" Lohn erst nach produktionsschadlichen

Kampfen einstellen werde. .AIle Lohnfestsetzungen dieser Art konnen hier

auBer Betrooht bleiben. Dagegen rufen gesetzliche Minima.llOhne, die das Lohn

niveau iiber die funktionelle Bedeutung der einzelnen Arbeitskraft hinaus erhohen,

notwendig Reaktionsersoheinungen hervor, mit der Tendenz, den Vorteil fUr

die Lohnempfanger wieder aufzuheben. Die einfaohste Form dieser Reaktions

erscheinungen besteht darin, daB die Arbeitgeber sich der Soohlage duroh Arbeiter

entlassungen anzupassen suohen. Damit werden zunaohst die Interessen der

zur Entlassung kommenden Arbeiter - und zwar sehr schwer - geschadigt.

Die arbeitslos Gewordenen suchen nun ihre in Arbeit verbliebenen Kollegen

zu unterbieten, um selbst Arbeit zu erlangen. Die Unterbietung stoBt aber auf

den Widerstand des gesetzlichen Lohnminimums. Sie werden also versuchen,

diese Schranke zu beseitigen. Dabei kommt ihnen der Umstand zu Hille, da.B

der Anpassungsvorgang auch die Interessen der in Arbeit Verbliebenen geschadigt

hat. Denn die Arbeiterentlassung bedeutet Produktionseinschrankung, diese

aber bedeutet Steigen der Warenpreise, also Geldwertsenkung, teilweise Ent

wertung des gestiegenen Nominallohnes. Ein solcher Zustand, bei dem die

einen sohwer geschiidigt sind und die anderen des urspriinglichen Vorteils bald

wieder ganz oder zum groBen Teile beraubt werden, ist nicht haltbar.

Sowohl im Falle der Rochstpreise wie im Falle der Mindestlohne gibt es

noch andere Reaktionserscheinungen. Von diesen solI hier nur noch eine allgemein

wichtige Gruppe herausgegriffen werden: Reaktionen auf Eingriffe in die Z ins

bildung. Jede Anderung der Warenpreise und jede Anderung der Lohne wirkt

irgendwie auch auf den Zins. Daneben hat es nicht an Versuchen gefehlt, den

Zins unmittelbar durch staatliche MaBnahmen zu regulieren.

Der Zins hat, wie alle anderen Preiserscheinungen, eine bestimmte Regulie

rungsaufgabe zu erfiillen. Er sorgt fUr die Verleilung der soohlichen und person

lichen Produktionsmittel auf das Wirken fUr den Gegenwartsbedarf und das

Wirken fUr den Zukunftsbedarf. Steigt der Zins, so hat dies zur Folge, daB die

Versorgung der Gegenwart auf Kosten der Versorgung der Zukunft ausgedehnt

wird; sinkt der Zins, so wird umgekehrt die Gegenwartsversorgung eingeschrankt,

um eine starkere Versorgung der Zukunft zu ermoglichen. Der Weg dieser

Regulierung ist folgender: Je hoher der Zins, um so weniger kann auf den letzten

Ertrag der Produktion gewartet werden, um so weniger wird daher eine Aus

dehnung des Produktionsapparates privatwirtschaftlich moglich, die ja ihren

Ertrag erst in der Zukunft liefert. In solcher Ausdehnung des Produktions

apparates aber auBert sich volkswirtschaftlich die Vorsorge fUr die Zukunft,

die Ermoglichung eines kiinftigen hoheren Giiterverbrauches.

Der Regulator Zins muB sich also normalerweise so bewegen, wie die Ab

wagung der Gegenwarts- gegen die Zukunftsbediirfnisse dies verlangt. 1m

allgemeinen kann - nicht nur privatwirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaft

lich - durch Investition von Produktionsmitteln in den WirtschaftsprozeB

um so mehr gewonnen werden, auf je langere Zeit diese Investition erfolgt. Aber

das Mehr in der Zukunft rechtfertigt nicht jede EntbloBung der Gegenwart.

Man kann sich wohl heute Entbehrungen auferlegen, um in einigen Jahren

desto besser versorgt zu sein. Kein wirtschaftlich richtiges Randeln aber ware

es, wenn man um des groBten Wohlfahrtsgewinnes in der Zukunft willen in

der Gegenwart sich des absolut Notwendigen berauben wollte. Der Zins reguliert

die Minderbewertung der Zukunftsgiiter, die notwendig ist, wenn nicht das

Theorie der Verteilung 5

Ergebnis der Wirtschaftsrechnung zu· einer absoluten Unterversorgung der

Gegenwart fiihren soIl.

W:illkUrliche Beeinflussung des Zinses zur Erzeugung einer bestimmten

Einkommensverteilung bedeutet, daB ein Regulator, der nach dem inneren

Ausgleichsbediir£nis des wirtschaftlichen Mechanismus sich bewegen miiBte,

statt dessen von auBen her nach MaBgabe von Absichten bewegt wird, die mit

jenem Ausgleichsbediirfnis nichts zu tun haben. Die Folge ist, daB der Regulator

seine Aufgabe nicht mehr erfiillt. Die Verteilung der Produktionsmittel und

-krafte vollzieht sich nicht mehr im Sinne der optimalen Wirtschaftsfiihrung.

Daraus ergibt sich eine Beeintrachtigung der Lebenshaltung, besonders auch

fUr jene, die durch den Eingriff begiinstigt werden soIlten. Das kann nicht ohne

EinfluB bleiben auf die Entschliisse der Machttrager, von denen die Einwirkung

auf den Zins ausgegangen ist.

Die Reaktionserscheinungen, die durch w:illkUrliche Beeinflussung des

Zinses hervorgerufen werden, erhohen - auf die Dauer gesehen - in auBer

ordentlichem MaBe die Widerstandsfahigkeit der Einkommensverteilung, die

auf der Bedeutung der Giiter und Leistungen fiir die Bedarfsdeckung beruht.

Wie schon angedeutet, stabilisieren sie nicht nur das Zinseinkommen, sondern

sie wirken auch noch als indirekte Sicherung gegen Anderungen der Waren

preise1), weil jede solche Anderung den Zins irgendwie beeinflussen miiBte.

Die Widerstandsfahigkeit der verkehrswirtschaftlichen Einkommensver

teilung wird weiter durch die Tatsache verstarkt, daB aIle Reaktionserscheinungen,

die unmittelbaren Reaktionen gegen Preisdiktate wie auch die den Zins stabili

sierenden Krafte, nicht nur gegen Eingriffe offentlicher Gewalten wirksam

werden, sondern grundsatzlich in gleichem MaB auch gegen Monopolpreis

bildungen. Beispielsweise macht es fiir die Frage derReaktionen keinen Unter

schied aus, ob eine Lohnerhohung durch gesetzlichen MinimaIlohn oder durch

gewerkschaftliche Aktionen zu erreichen gesucht wird.

Das Wesen der Monopolnutzung besteht darin, daB fiir den Preis des Monopol

gutes nicht der Nutzen der letzten vorhandenen oder noch mit einem UberschuB

des Nutzens iiber die Kosten produzierbaren Einheit zur Grundlage der Preis

bildung gemacht wird, sondern ein hoherer Einheitsnutzen. Dadurch wiirde

der Kaufer genotigt werden, einen Teil der Einheiten mit einemPreise zu bezahlen,

der den Nutzen iibersteigt. Dagegen wehrt er sich, indem er seinen Bedarf

einschrankt. Der Verkaufer mag versuchen, ihn zu zwingen, daB er aIle Einheiten

abnimmt, wenn er iiberhaupt Einheiten erhalten will. Aber im allgemeinen

ist der Kaufer in diesem Kampfedem Verkaufer bei weitem iiberlegen, weil die

Oktroyierung der Ubernahme aller Einheiten in einer individualistischen Wirt

schaftsordnung technisch auBerordentlich schwer durchzufiihren ist.

1) Eine Politik der Preissenkung durch Hochstpreise mull, wenn sie umfassend

angewendet und nicht durch technische Schwierigkeiten oder ihre unmittelbaren

Wirkungen (Angebotseinschrankung) alsbald zu einer rucklaufigen Bewegung ge

zwungen wird, notwendig ein Sinken des ZinsfuBes zur Folge haben. Denn die Preis

senkung schreckt von der Warenerzeugung ab und setzt dadurch Kapital frei. Die

Folge solcher ZinsermaBigung wird sein, daB nun weit ausgreifende Kapitalsinvesti

tionen erfolgen, die auf lange Sicht eine Verbesserung und Rationalisierung des

Produktionsapparates bezwecken; es wird, da Arbeit fUr die Gegenwart unlohnend

scheint, mehr fUr die Zukunft gearbeitet. So -6rwlinscht dies auch unter anderem

Gesichtspunkt sein mag, so ist ein solcher doch der typischen Motivierung einer

Hochstpreispolitik, namlich der besseren Versorgung der Konsumenten in der Gegen

wart, durchaus zuwider.

c.

6 LANDAUER

Ein Beispiel fUr diesen Sachverhalt bilden die Bestrebungen der Gewerk

schaften, zugleich mit der Durchsetzung bestimmter Lohnanspruche die Erit

lassung von Arbeitskraften moglichst zu verhindern. Der Arbeitgeber zeigt

das Bestreben, sobald durch Tarifvertrag eine bestimmte Mindesthohe des

Lohnes vorgeschrieben ist, aIle Arbeiter zu entlassen, deren Nutzen fUr den

Betrieb geringer ist, als diesem Lohn entspricht. Dem suchen die Gewerkschaften

durch Erzwingung entsprechender tarifvertraglicher Abmachungen oft entgegen

zuwirken. Durch die Drohung, zu streiken, d. h. uberhaupt keine Einheiten

des Faktors Arbeit mehr zu liefern, wollen sie den Arbeitgeber zwingen, aIle

angebotenenEinheiten zu dem verlangten erhohten Preis abzunehmen. Manchmal

muB sich der Arbeitgeber vorubergehend fugen, weil er sonst keine Arbeiter

mehr erhalten wiirde. Aber uber kurz oder lang setzt der Unternehmer die

Entlassung immer durch, und zwar deshalb, weil ihm auf der Grundlage der

Privatwirtschaftsordnung die Freiheit der EntschlieBung in den fUr die Betriebs

fiihrung entscheidenden Fragen letzten Endes nicht genommen werden kann.

Die Einschrankung des Verbrauches durch den Kaufer schlieBt an sich

einen Sondergewinn des Monopolisten nicht aus, weil der hohere Stuckgewinn

aus der kleineren Stuckzahl ihm im ganzen mehr einbringen kann als der

niedrigere Stuckgewinn aus der groBeren Stuckzahl, und zwingt ihn also auch

nicht zur Aufgabe der Monopolnutzung. Die Preisuberhohung bietet aber anderen

Wirtschaftspersonen einen Anreiz, als Anbieter aufzutreten und so das Monopol

zu durchbrechen. Dieser AuBenseitergefahr kann der Monopolist nur erfolgreich

begegnen, wenn entweder das Monopolgut nicht reproduzierbar ist und sich

alle Stucke in seinem Besitz befinden oder wenn er uber unentbehrliche Voraus

setzungen fUr die Produktion des Monopolgutes ausschlieBlich verfugt. Auch das

Auftreten der AuBenseiter ist im gleichen Sinne wie die Einschrankung des

Verbrauches eine Reaktion, die durch den Versuch monopolistischer Beeinflussung

der Einkommensbildung hervorgerufen wird: Der Konsument strebt darnach,

sich mit anderen Personen, die als Anbieter auftreten konnen, zu verstandigen

und dadurch den Monopolisten auszuschalten.

FUr jene FaIle, in denen der Sondergewinn des Monopolisten weder durch

Verbrauchseinschrankung noch durch AuBenseiterangebote vernichtet wird,

bleiben schlieBlich die komplizierteren Reaktionserscheinungen ubrig, die durch

Beeinflussung des Geldwertes und des Zinses hervorgerufen werden. So ist

auch hier die relative Widerstandsfahigkeit der verkehrswirtschaftlichen Ein

kommensverteilung gesichert.

Man kann die Tatsache dieser Widerstandsfahigkeit in besonderem Hinblick

auf die Stabilitat gegenuber Monopolpreisbildungen vielleicht am besten durch

folgende Formulierung zum Ausdruck bringen: In der Verkehrswirtschaft ist

der Tendenz nach keine Einkommensverteilung stabil, die fur irgendwelche

Guter oder Leistungen eine Bewertung voraussetzt, die nicht die Grenzbedeutung

der kleinsten, einer wirtschaftlichen Disposition noch zu unterwerfenden Einheit

zur Grundlage hat.

Die Wirkung von Monopolpreisbildungen ist nur grundsatzlich die gleiche

wie die Wirkung staatlicher Eingriffe in die verkehrswirtschaftliche Einkommens

bildung. Praktisch ergeben sich gewisse Abweichungen damus, daB in typischen

Fallen der Monopolisierung die Beweggrunde und der EinfluBbereich anders

gestaltet sind. Dabei kommen vor allem zwei Tatsachen in Betracht. Staatliche

Eingriffe in die Einkommensverteilung sind im allgemeinen von der Absicht

geleitet, von groBeren sozialen Gruppen, etwa von Klassen, die eine vor anderen

zu begunstigen. Nur selten wird der Staat es sich zum Ziele setzen, einer absolut

kleinen Zahl von Wirtschaftspersonen, etwa den Angehorigen eines Spezial-