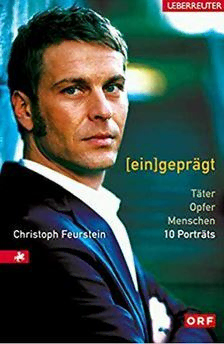

Table Of ContentChristoph Feurstein

(ein)geprägt

Täter

Opfer

Menschen

10 Porträts

UEBERREUTER

Redaktionelle Mitarbeit: Mag. Anni Bürkl, Redaktion Texte und Tee,

www.rexteundtee.at

ISBN 978-3-8000-7385-6

Alle Urheberrechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung

und öffentlichen Wiedergabe in jeder Form, einschließlich einer Verwertung in

elektronischen Medien, der reprograftschen Vervielfältigung, einer digitalen

Verbreitung und der Aufnahme in Datenbanken, ausdrücklich vorbehalten.

Covergestaltung: Walter Reiterer

Coverfoto: Thomas Maria Laimgruber; Foto Klappe: ORF

Copyright © 2008 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien

Druck: Druckerei Theiss Gmbl I, A-9431 St. Stefan i. L.

Gedruckt auf Salzer Papier

7 6 5 4 3 2

Ueberreuter im Internet: www.ueberreuter.at

Inhalt

Vorwort von Christoph Feurstein 7

Vorwort von Andreas Zembaty 9

Zeuge einer Hinrichtung 13

Gerti Jones kämpft vergeblich um das Leben ihres Mannes

Begegnung mit einem Kinderschänder 35

Peter und was der Trieb aus ihm gcmacht hat

Kaffee mit Schlag 53

Umtrunk mit Domina Alice und Madame Sue

Ein Rebell vor dem Herrn 69

Pater Udo Fischer und die Affäre Groer

Wahrheit statt Karriere 95

Karin Weinländer deckt einen sexuellen Missbrauch im

Haus der Barmherzigkeit auf

Ein Schrei zu viel 109

Wie Stefans aufgestaute Aggressionen dem Leben seiner Tochter

ein Ende setzten

Ersehnte Heimat 125

Die Hoffnung von Arigona Zogaj und Denis Zeqaj auf Asyl in Österreich

Wenn Liebe weh tut 151

Neubeginn im Frauenhaus - Andrea Brem

Ein Toter auf Urlaub 173

Der echte Fälscher Adolf Burger

Im Keller abgründiger Fantasien 189

Opfer und was man von ihnen erwartet - Natascha Kampusch

Wichtige Kontaktadressen und Anlaufstellen 219

Bildnachweis 222

5]

Vorwort von Christoph Feurstein

Der unmittelbare Kontakt mit meinen Interviewpartnern war mir im-

mer schon besonders wichtig. Oft war und ist der Kontakt zwar inten-

siv, aber aufgrund der Dynamik des Mediums Fernsehen viel zu flüchtig

in der Präsentation. So traf es sich optimal, dass der Ueberreuter-Verlag

mir die Gelegenheit bot, mit dem Medium Buch diese Geschichten aus-

führlicher zu erzählen, als man das in einem Fernsehbeitrag tun kann.

Was liegt bei der Wahl des Themas näher, als über die vielen interes-

santen Menschen, die ich in den vierzehn Jahren als Journalist getroffen

habe, zu schreiben. So habe ich zehn der Geschichten, die sich in mein

Gedächtnis eingebrannt haben und mich auch immer wieder begleitet

haben, ausgewählt. Alle handelnden Personen sind in besonderer Weise

vom Leben geprägt und haben sich mir, aber auch vielen Zuseherinnen

und Zusehern meiner Fernschbeiträge eingeprägt. Sie sind entweder

Opfer oder Täter, aber auf jeden Fall sind sie alle Menschen. Menschen

mit Gefühlen und einer eigenen Geschichte.

Das Schreiben des Buches war für mich eine spannende, manch-

mal auch aufreibende Zeitreise, von meinen Anfangen als Journalist bis

heute. Alle Menschen, die in diesem Buch vorkommen, habe ich noch

einmal getroffen, um zu sehen, wie sie heute leben. Ich möchte mich

bei allen Interviewpartnerinnen und -partnern bedanken, dass sie mir

so bereitwillig Auskunft und vor allem Einblick in ihr Leben gegeben

haben. Ich bin stolz auf das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben und

schenken. Es geht in diesem Buch um intime Dinge, Dinge, über die

zu sprechen oft sehr schwer fallt. Es kommen Personen vor, mit denen

viele nicht einmal etwas zu tun haben möchten. Dennoch haben gerade

auch diese Menschen Beachtung verdient. Ich bin der Meinung, dass

es für eine Gesellschaft wesentlich ist, darüber nachzudenken, warum

Menschen aus der Bahn geraten sind und für uns unverständliche Taten

setzen. Als Journalist will und soll ich die 1 Untergründe von Schicksalen

und Ereignissen ergründen.

Nicht selten finden sich die Ursachen in den Lebensgeschichten der

7]

Menschen. Diese Lebensgeschichten können niemals als Entschuldi-

gung dienen, sie sollen zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken,

was wir selbst im Umgang mit anderen anders machen könnten. Sie sol-

len anregen, um bei uns selbst nachzuschauen, wo wir ähnliche Fehler

machen, oder uns zu fragen, warum wir uns dagegen wehren, uns auf

unsere Mitmenschen genauer einzulassen. Jeder Mensch wird einmal er-

wachsen und muss dann die Verantwortung für sich selbst übernehmen,

auch wenn sich in der Kindheit oder Jugend Vorfalle ereignet haben,

die eine »normale« Entwicklung erschweren. Es ist aber auch klar, dass

manche Menschen aufgrund ihrer Lebensgeschichten nicht die Chance

haben, aus einem breiten Spektrum von Möglichkeiten auszuwählen.

Ich hatte dieses Glück. Wer aus sozialen und psychologischen Gründen

diese Möglichkeit nicht hat, ist wesentlich gefährdeter, den Boden unter

den Füßen zu verlieren, als andere. Es liegt also nahe, diesen Menschen

die Wahlmöglichkeiten zu erweitern und nicht zu reduzieren. Zu un-

serem eigenen Nutzen, zu unserer eigenen Sicherheit. Sie brauchen uns

und unsere Zuwendung, gerade wenn sie es am wenigsten verdienen.

Immer wieder stellt man mir die Frage, ob es nicht deprimierend ist,

sich ständig mit derart dramarischen Schicksalen zu beschäftigen. Ich

sage ganz klar: Nein. Für mich wäre es wesentlich deprimierender, hätte

ich nicht die Möglichkeit, zu verstehen. Versucht man zu verstehen, be-

kommt man die Macht des Handelns zurück, weigert man sich, hinter

die Schlagzeilen zu sehen, bleibt nur die Ohnmacht.

Ich bin nach meinen Interviews mit Natascha Kampusch immer

wieder gefragt worden, warum gerade ich dieses Interview gemacht

habe. Für mich ist die Antwort in den Geschichten zu finden, die ich

in diesem Buch beschreibe. Hätte ich mich nicht mit all diesen Men-

schen und ihren Schicksalen beschäftigt, wäre es mir wahrscheinlich

nicht möglich gewesen, das Interview mit Natascha Kampusch auf diese

Art und Weise zu führen. Die Menschen und ihre Geschichten, die ich

im Laufe meines Journalistenlebens kennenlernen durfte, haben sich

bei mir eingeprägt, und sie haben mich geprägt. Und ich hoffe, dass

sie auch bei Leserinnen und Lersern einen prägenden Eindruck hinter-

lassen.

8]

Vorwort von Andreas Zembaty

aufdecken, um zu verstehen

»Ich möchte mit Jugendlichen sprechen, die einen Menschen getötet

haben...« Mit diesem Satz sprach mich, als Mitarbeiter des Vereins

NEUSTART (Leben ohne Kriminalität. Wir helfen.), vor vielen Jah-

ren Christoph Feurstein an. Was mich damals daran verwunderte, war

der Akzent, den Christoph Feurstein setzte: Nicht die journalistische

»Geschichte« stand im Vordergrund, sondern der Wunsch nach einem

Gespräch mit Menschen, mit denen niemand mehr etwas zu tun haben

wollte. Nicht die Suche nach 'Iätortdetails, die beim Publikum wohliges

Gruseln verursachen, nicht die moralisierende Aburteilung von Verbre-

chen, die einem die Gewissheit gibr, auf der Seite der »Guten« zu sein

in. ] n: das Gespräch.

In seiner Recherche bestätigte er, allein schon im Umgang mit diesen

Jugendlichen jenseits von Kamera und Mikrofon, diese Grundhaltung:

das Bedürfnis, durch Zuhören selbst einer weiteren Wahrheit näher zu

kommen und nicht die Wahrheit vor sich herzutragen. Als Sozialarbei-

ter war ich beeindruckt, wie wertschätzend, aber auch pointiert er die

Gespräche führte. Der Respekt vor dem Objekt der Berichterstattung,

dem Menschen, war spürbar. Teilweise konfrontativ, ersparte er sich

und dem Gesprächspartner nichts. Aus diesem intensiven Einlassen des

Journalisten entstand für die Jugendlichen der Eindruck, ernst genom-

men zu werden. Sie sprachen über sich, über ihr Leben und die Katas-

trophe, die sie verursacht hatten. Einer der Klienten war das erste Mal

bereit, überhaupt die Hintergründe seiner Int zu beschreiben, lange

nach den Verhören und der Befragung bei Gericht und Psychiatrie —

eine Art Katharsis, die die Betreuung durch uns intensivierte.

Dabei blieb es nicht. Diese Gespräche wurden in einer Dokumenta-

tion verarbeitet. Wiederum wurden nicht gängige Formen der Krimina-

litätsinszenierung gewählt. Kein simples »Gut-Böse«-Schema, obwohl

das bei Mördern doch so nahelag. Nein, Christoph Feurstein macht

9]

es seinem Publikum nicht leicht: Er eröffnet uns durch seine Bilder

Welten anderer, die wir nicht als exotisch abtun können, er konfrontiert

uns über andere mit Impulsen in uns selbst, denen wir uns oft nicht

stellen wollen.

Ähnliches erlebte ich in seiner Rccherche zur Sexualkriminalität.

Auch hier kein Bedienen voycurisrischer Bedürfnisse, sondern ein Auf-

decken, wie nahe wir selbst gerade in diesen voyeuristischen Bedürfnis-

sen der Gedankenwelt des Täters sind. Unbequem, keine unterhaltsame

Talkshow-Atmosphäre.

Auch die Welt der Kriminalitätsopfer ist nicht eindimensional. Ei-

nerseits wird Mitleid mobilisiert, andererseits auch Abwehr: Niemand

möchte Opfer sein. In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder das Mit-

leid des Publikums. Ausgrenzung und »Selber-mit-schuld«-Erklärungen

folgen jedoch prompt. Auch das Opfer konfrontiert uns. Es erschüt-

tert unsere (lebenswichtige) Illusion des »Mir kann so etwas nicht pas-

sieren«. Das Verdrängte kommt jedoch in einer Form zurück, die wir

nicht kontrollieren können. Am Beispiel der Recherchen zum sexuellen

Missbrauch durch Geistliche wurde oft deutlich, dass gerade dort, wo

teilweise rigide (Sexual-)Moral gepredigt wird, einzelne Prediger daran

zerbrechen und in der Folge, meist im Verborgenen, Menschen in ihrem

Umfeld zu Opfern werden.

Am Schicksal von Natascha Kampusch zeigt sich die Notwendigkeit,

nicht die »schnelle Geschichte« als Maßstab journalistischer Arbeit gel-

ten zu lassen. Mit den Angehörigen, insbesondere der Mutler des Op-

fers, jahrelang kontinuierlich im Kontakt zu bleiben, sie nicht medial

ins Abseits zu stellen und sie damit der Hoffnung zu berauben, mirhilfe

der Öffentlichkeit die Tochter wiederzubekommen, zeigt einen Journa-

lismus, der an Menschen »dran bleibt« und nicht »drübergeht«. Trotz

aller notwendigen beruflichen, journalistischen Distanz.

Diese Form des Journalismus sucht die Welt der Menschen auf der

Straße, also den Boulevard. Jedoch eine andere Art des Boulevards: ohne

zu belehren, ohne liebgewordene Vorurteile zu bedienen, ohne simple

Unterhaltung. Warum sind Christoph Feursteins »Geschichten« trotz-

110]

dem erfolgreich und quotenträchtig? Meine Antwort: Die Art, wie er

mit Menschen, die Extremes erlebt haben, kommuniziert, konfrontiert

uns zwar mit eigenen unerwünschten Anteilen, er verurteilt (uns) aber

nicht, er nimmt es an und entlastet damit. Er macht Unverständliches

nicht akzeptabel, aber nachvollziehbar. Im besten Fall erfahren wir da-

bei etwas über uns selbst.

Christoph Feurstein bei F. Flstner, Menschen der Woche, 3. 5. 2008: » Wir

alle müssen lernen, dass eben das angepasste Brave nicht unbedingt das un-

schuldige Glückliche ist... Die Gesellschaft muss offener werden, nur dann

kann sie sich richtig mit Fällen wie z. B. dem Fall Fritzl auseinander-

setzen«

Andreas Zembaty

Sozialarbeiter, Psychotherapeu i

tätig in Wien im Bereich Bewährungshilfe, Hille für Opfer und Prä-

vention

11]

Zeuge einer Hinrichtung

Gerti Jones kämpft vergeblich um das Leben ihres Mannes

In wenigen Minuten soll ein Mann sterben. Sein Tod wird nach Plan

eintreten. Wir befinden uns im Hochsicherheitsgefängnis von Potosi,

am Ende der Welt - die Landkarte sagt, ein Dorf im Süden der USA.

Heute Abend, Punkt Mitternacht, steht die Hinrichtungeines Mörders

auf dem Programm. Ist diese morbide Inszenierung die Gerechtigkeit,

von der manche so gern sprechen? Gibt es eine solche Gerechtigkeit?

Die Entscheidung fällt nicht leicht: Werde ich den Tod dieses Ver-

urteilten in einem benachbarten Raum abwarten, dabei die Uhr nicht

aus den Augen lassen, wissend, wann es so weit ist, wann der Tod ein-

getreten sein muss, in den ersten Minuten des neuen Tages? Während

meine Augen nicht dabei sind, meinen Ohren das Erlebnis fehlt? Die

Neugier brennt mir Fragen in den Kopf. Kann ich aber die Bilder ertra-

gen, die unweigerlich auf mich zukommen, wenn ich als Zuseher dabei

bin, diese Bilder, wenn das Gift zuerst die Muskeln des Mannes lähmt

und dann sein Herz?

Ist es nicht auch meine Pflicht, all dies zu beobachten, zu berichten,

das Wissen über die Geschehnisse hinauszutragen, hinaus aus Potosi,

hinaus aus den Südstaaten, hinaus aus diesen Vereinigten Staaten Ame-

rikas? Wie weit aber kann ich gehen, wie viel ertragen? Viele haben mir

abgeraten, auch meine Redaktion in Wien. Ich habe eine Entscheidung

getroffen: Ich werde dabei sein.

Die Gefühle zerreißen mich beinahe, kämpfen gegeneinander an.

Ein zwiespältiges Gefühl.

Ich stehe gleichermaßen neben mir, beobachte mich, sehe mir zu,

wie ich schließlich in den Zuseherraum gehe. Immerauch als Kamera,

als filmendes Auge. Warte ab, beobachte mich und alles rundum. Es

ist erst zwei Stunden her, seit wir wissen: Der Kampf um das Leben

des Verurteilten ist endgültig verloren. Wir, das sind die österreichische

13

Ehefrau des Mörders und ich ... und es ist Teil meines Jobs, hierzu sein,

zu berichten, zu sehen, zu spüren, festzuhalten. Ich muss die Kamera

sein, die wir nicht mitnehmen dürfen.

Dann ist keine Zeit mehr für Gedanken. »Two - One - Zero«, zählr

eine metallische Stimme den Countdown bis zur ersten Injektion her-

unter. Und ich sehe mich um, jedes Detail will ich aufnehmen, alles will

ich in meinem Kopf wie auf Band speichern. Vor den Glasfronten im

Zuseherraum werden gleichzeitig Rollos hochgekurbelt. Das Ganze ist

aufgezogen wie eine Show: Mein Blick fällt auf den Hauptdarsteller.

Was hier sein Ende findet, hat Jahre zuvor als ungewöhnliche Romanze

begonnen. Den Auftakt macht eine Notiz in den Salzburger Nachrich-

ten. Unter dem Titel »Rettungsanker Hochzeit« berichtet eine Salzbur-

gerin von ihrem Plan: Sic will ihren Briefpartner, einen amerikanischen

Todeskandidaten, mit dem Trauschein vor der Hinrichtung bewahren.

Ich vereinbare ein Treffen mit ihr, einer Hälfte dieser romantischen

Verbindung dieses Traumpaars im ganz anderen Sinn. Gertrude Sey-

waldstetter lädt mich ein, sie mit einem Kamerateam in Salzburg zu

treffen. Drei Stunden dauert die Fahrt nach Salzburg, drei Stunden

Zeit, um zu überlegen: Was treibt diese Frau an? Und dann der erste

Eindruck, der alle Vorstellungen sprengt, der sämtliche Bilder und Ge-

danken im Kopf ad absurdum führt. Wie ein Wirbelwind begrüßt uns

Gertrude, erzählt bei einem gemeinsamen Essen von sich und ihrem

Liebsten. Billy heißt er, sein voller Name lautet William Robert Jones.

Sic hat seine Anzeige im Internet gelesen, ein paar Monate zuvor. Open

your heart and mind, ruft er darin auf und schreibt von seinen braunen

Puppydog Eyes. Eine Zuflucht zu zweit will er finden, Zuflucht vor einer

Welt der Selbstzerstörung. Er spricht offen von der Todesstrafe, zu der

er verurteilt wurde, die er seit Jahren in einem zeitlosen Ort abzuwarten

gezwungen ist.

Der Mensch, der hier schreibt, spricht die Salzburgerin sofort an -

und bald mehr als das. Die Briefe werden intensiver, länger, eindring-

licher. »Ich hab immer gern geschrieben«, schildert sie mit leuchtenden

Augen, »Das geschriebene Wort hat für mich viel mehr Wert.« Schon

14