Table Of ContentREISE UND STUDIUM

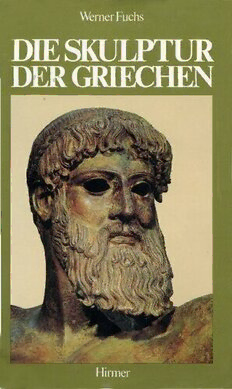

WERNER FUCHS

Die

Skulptur

der

Griechen

Aufnahmen von Max Hirmer

HIRMER VERLAG

MÜNCHEN

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Fuchs, Werner:

Die Skulptur der Griechen / Werner Fuchs. Aufn.

von Max Hirmer. — 2., überarb. Aufl. — München:

Hirraer, 1979.

(Reise und Studium)

ISBN 3-7774-2990-2

2. überarbeitete Auflage 1979

© 1969 by HIRMER VERLAG MÜNCHEN GmbH · Lithos: Chemi-

graphia Gebr. Czech, München · Papier: Papierfabrik Scheufeien, Ober-

lenningen · Satz: Kastner & Callwey, Gebr. Herzer, Max Vornehm, alle

München · Druck: Graphische Anstalt Ernst Wartelsteiner, Garchmg

ISBN 3-7774-2990-2

ZUR EINFÜHRUNG

»Alle Kunst ist menschlich und nicht griechisch« — diese Worte

gegen die übertriebene Griechenbegeisterung des späten 18. Jahr-

hunderts, die vor allem von Johann Joachim Winckelmann ausgelöst

wurde, notierte sich vor 1780 Wilhelm Heinse in sein Tagebuch

(Werke VIII 1,94). Dabei war Heinse selbst ein großer Verehrer

griechischer Form, der täglich im Homer las, die Tragiker wohl

kannte und ein tiefes Kunstverständnis hatte, das sich so kräftig in

seinem Ardinghello (1787) äußert, dieser sinnlich-übersinnlichen

Huldigung an Griechenland. Um so überraschender ist Heinses Aus-

spruch, der auch für uns noch sein Gewicht besitzt: nur insofern die

griechische Kunst uns als Menschen etwas zu sagen hat, ist sie für

uns wichtig. Das übrige geht lediglich den Altertumsforscher an.

Und gerade das ist das Wesentliche an der griechischen Skulptur:

daß sie ganz und gar auf den Menschen ausgerichtet ist, daß in ihr

der Mensch nicht bloß in griechischem Gewände, sondern zugleich

als Mensch an sich erscheint und dargestellt wird. Griechische Kunst

ist die erste wahrhaft große menschliche Kunst, nicht Kunst für die

Ewigkeit wie in Ägypten oder im alten Orient, sondern Kunst für

den Menschen im Hier und Jetzt, in seinem Dasein.

Die griechische Skulptur hat sich seit ihren Anfängen in der

geometrischen Zeit des 9. und 8. Jahrhunderts bis zu ihrem Ende im

späthellenistischen 1. Jahrhundert getreu den ihr innewohnenden

Gesetzen entwickelt, Gesetzen, die zugleich den Maßstab für jede

spätere Kunstentwicklung bilden: aus einfachen ursprünglichen Ge-

staltungsversuchen entsteht der großartige, zugleich offene und in

sich geschlossene Kosmos der archaischen Kunst, dem Anruf des

Seins verhaftet. Bereits in der spätarchaischen Zeit selbst zeichnet

sich das grundlegende neue Element ab, das den Höhepunkt der

griechischen Skulptur in der klassischen Zeit des 5. Jahrhunderts

bestimmt: die Daseinsform, die den Menschen ganz auf sich selbst

beschränkt und doch zugleich über sich hinaushebt, die den großen

Rhythmus findet, der alle Teile einer Gestalt durchzieht und in einer

neuen Einheit ordnet, die vom Geist, vom Willen und von der Seele

bestimmt wird. Mit dieser klassischen Leistung der Griechen in der

Spiegelung des Makrokosmos der Welt im Mikrokosmos des Men-

schen entsteht eine einmalige neue Prägung des Menschenbildes, die

jede archaische Gebundenheit hinter sich läßt, und zum ersten Mal

in der Weltgeschichte der Kunst den Menschen als Menschen ent-

deckt, sein Bild festhält, den archaisch gefügten Körper gefügig

machend und aufnahmebereit zum Träger des Ausdrucks. Die

archaische Kostbarkeit des einzelnen Teiles mußte preisgegeben

werden; denn jeder Fortschritt ist mit Verlust erkauft. Die sakrale

Gebundenheit archaischer Gestaltung löst sich in einer freien

Religiosität.

Das Erscheinungsbild, die Darstellung von Pathos und Leiden-

schaft, von Kraft und Anmut wird das Ziel der späten Klassik und

des Hellenismus. In der hellenistischen Kunst wird die Daseinsform

zur Wirkungsform. Hier erobert die Skulptur den ganzen Raum

menschlicher Gestaltungsmöglichkeiten und prägt einmalige Körper-

gebärden, die aller späteren Kunst, der römischen, der frühchrist-

lichen, der byzantinischen, selbst dem Mittelalter und vor allem der

Renaissance als anwendbare Formeln verfügbar sind. Die eindring-

liche Kraft des griechischen Körperverständnisses formt die gesamte

spätere Kunst, selbst da, wo das Vorbild der Griechen verleugnet

wird. Wie ist das möglich? Was steckt in den Griechen, daß sie die

erlösenden und entscheidenden Worte sprechen können, ehe sie

eigentlich schon völlig verstanden werden?

Dabei, und das ist das Geheimnis, vollzieht sich der Umbruch in

der Stille. Archaische Figuren können lauter und strahlender vom

ihrem Sein künden als klassische Gestalten, archaische Kuroi stehen

fester auf dem Boden der Erde als der Speerträger oder der Diar

dumenos des Polyklet, die ganz in sich gesammelt und dabei zu-

gleich ruhig in sich bewegt sind. Daß die ergreifendere Bewegung

in schlichter Stille möglich ist, vielleicht nur da überhaupt ent-

stehen kann, das zeigt sich als das Wunder der Natürlichkeit in der

klassischen griechischen Skulptur: Menschen und Götter leben und

atmen im Marmor und selbst im Metall, Statuen scheinen von sich

zu sprechen und zugleich von sich zu schweigen — nicht die Ewigkeit

des Seins, sondern das ewige Rätsel des Menschseins zwischen Sprache

und Schweigen, zwischen Tat und Untat, zwischen Glück, Genuß

und Beherrschung wurde von den griechischen Bildhauern im 5. Jahr-

hundert zum ersten Mal und zugleich für immer gestaltet. Nicht daß

diese Menschen und Götter griechisch reden, sondern daß sie so sind,

wie sie ihrer Natur nach sein sollen, daß sie selbst allgemein zu Vor-

bildern des Menschseins werden können, das ist hier mit der Ent-

deckung des Menschen in der griechischen Kunst der Klassik gemeint.

Die Entwicklung in der griechischen Kunst vollzieht sich nicht

einfach und pflanzenhaft, sondern geistig; sie geschieht in Gegen-.

sätzen, die oft bis zum Zerreißen gespannt sind und nur von den

großen Künstlern gebändigt werden. Die einfache, natürliche Ruhe

einer klassischen Gestalt ist in Wahrheit auf überaus komplizierten

Voraussetzungen aufgebaut, ist erstritten, nicht geschenkt. Seit der

geometrischen Zeit hatten die Griechen als das bildkräftigste Volk

der Erde eine Heerschar bedeutender, bekannter und unbekannter

Künstler, die sich immer wieder mit der Grundtatsache der mensch-

lichen Gestalt auseinandersetzten. Sie bauten unbedenklich auf der

Kenntnis ihrer Vorfahren und ihrer nichtgriechischen Nachbarn auf,

nahmen, was sie brauchten, verwarfen, was sie nicht gebrauchen

konnten. In Platons Epinomis 987 D—E ist dies gültig formuliert:

»Was auch immer wir Griechen von den Barbaren übernommen

haben, verwandelten wir am Ende zu etwas Schönerem.« Formeln

werden weitergereicht, aber jeder Meister hat die Distanz zum

Werk, durch die allein es grundsätzlich zur immer neuen Ausein-

andersetzung um das Bild des Menschen wird, um das nicht nur die

Künstler, sondern ebenso die Dichter und Politiker, Sophisten und

Philosophen ringen: was ist es, das dem Menschen die Arete

(αρετή) gibt, wodurch »taugt« er, was macht ihn zum Menschen,

wo sind seine Grenzen, wodurch wird er vollkommen Mensch?

Diese grundsätzliche Einstellung, dieses Fragen über Alkiphron und

Sokrates hinaus zum Menschen als Menschen, zeichnet die Griechen

aus, und sie wären nicht die Griechen, wenn nicht der Mensch, der

sterbliche und hinfällige, im Hinblick auf die Götter, die unsterb-

lichen und ewigseienden, bestimmt würde. Daß der Mensch teilhat

am Göttlichen, daß Leib und Geist in Menschen wie Göttern eine

große Einheit bilden, ist Urbekenntnis des Griechentums und als

solches hinzunehmen. Weil der Leib göttlich ist, wird die erfüllte

und erfühlte Bildung des menschlichen Körpers in immer neuen

Gestalten möglich.

In der Frühzeit prägt die männliche Gestalt auch die Auffassung

des weiblichen Körpers, erst die späte Klassik des Praxiteles erfühlt

die Formen der Frau. Immer aber geht es den Griechen um Wahrheit

in der Gestaltung des Körpers, um Aletheia (αλήθεια), um Unver-

borgenheit. Obwohl im täglichen Leben Sitte und Anstand weit ver-

breitet waren und strikt beachtet wurden, Scham (Aidos: αιδώς)

selbst eine gewichtige Göttin ist, scheuen sich die Griechen nicht, den

männlichen Körper bei den Wettkämpfen und in der Palästra un-

verhüllt zu zeigen. Die Statuen künden ebenso davon: der wahre

Mann hat nichts zu verbergen, auch nicht im Angesicht der Gottheit

— man vergleiche die diametral entgegengesetzte Auffassung der

jüdisch-orientalischen Religionen oder selbst die der Römer, die in

diesem Punkte ganz anders dachten.

Aus dieser strengen Suche nach der Wahrheit stammt die unver-

gleichliche Kraft griechischer Skulptur: die Erfassung des Körpers

bis ins letzte Detail, die Darstellung des Bewegungsprozesses im

Körper selbst, das Spiel und Gegenspiel der Glieder, Sehnen und

Muskeln, die Gestaltung von Angespanntem und Entspanntem, die

Einheit in der Harmonie der Gegensätze, oder griechisch gesprochen,

der Rhythmos und die Symmetria, wobei unter Symmetria nicht

unsere spiegelbildliche Entsprechung, sondern vielmehr die Ausge-

wogenheit der Teile und Kräfte im Ganzen zu verstehen ist.

Hinter allem griechischen Gestalten und Bilden steht die Frage

nach dem Menschen. Der Mensch hat seine Gestalt von den Göttern

empfangen, die wiederum nach dem Bilde des Menschen gestaltet

werden: die Göttlichkeit der Welt und die Menschlichkeit der Götter

sind so innig miteinander verflochten, daß das eine ohne das andere

gar nicht denkbar ist und erst irn späteren 5. Jahrhundert von so

radikalen Fragern wie Euripides bezweifelt werden kann, von frü-

herer philosophischer Kritik (Xenophanes) abgesehen.

Gemäß dieser Verflochtenheit von Göttern und Menschen wird

im folgenden die Entwicklung der griechischen Skulptur nicht nach

Epochen gegliedert, sondern als Problemgeschichte vorgetragen: wie

lösen der geometrische, der archaische, der früh-, hoch- und spät-

klassische sowie der hellenistische Künstler das Problem der Dar-

stellung des stehenden Mannes, sei es als Sieger- oder Götterbild, als

Kämpfer oder Beter? Wie äußert sich die Aktivität der Bewegung

in archaischer, in klassischer oder in hellenistischer Zeit? Wie wandelt

sich das Frauenbild? Wie werden Gruppen dargestellt? Welcher Aus-

druck teilt sich den Köpfen mit? Wie wandeln sich die Formen im

Rumpf und in den Gliedmaßen?

Gerade aus der Untersuchung der Details wird dem Betrachter

deutlich, wie tief in der griechischen Skulptur das Kleinste mit dem

Größten verbunden ist, wie sehr alles in sich zusammenhängt und

sich dem allgemeinen Stilgesetz unterwirft. Die Freiheit, der Eigen-

wille des Künstlers ist geringer als in der neueren Kunst, aber des-

halb sind die großen Meister wie Phidias und Polyklet nicht minder

groß. Im Gegenteil: falls die Ausprägung der attischen Hochklassik

zwischen 450 und 430 einem Manne nahezu alles verdankt, so ist

hier der Name des Phidias zu nennen.

Alle Skulptur ist immer Auseinandersetzung von Körper und

Raum oder, abstrakter gesprochen, von Masse und Leere. Jedes

plastische Gebilde nimmt einen Bezug zum umgebenden Raum auf,

selbst da, wo dieser Bezug absichtlich negiert wird oder auch da, wo

er noch nicht als künstlerisches Problem besteht. Mit der Ausbildung

der Form wird die Masse des ursprünglichen Materials — Ton, Holz,

Elfenbein, Stein, Marmor, Bronze oder anderes Metall — infolge des

Zeitprozesses zur Gestalt verarbeitet. Die griechische Entwicklung

strebt, und das ist schon früh angelegt und bereits im Geometrischen

erkennbar, zur Erfassung der Gestalt in der Funktionalität der

Formen. Dies erreicht jedoch erst die klassische Kunst im 5. Jahr-

hundert, die sich damit über die gesamte auf der archaischen Stufe

verharrende Kunst der Mittelmeerwelt sowie Asiens und Europas

erhebt. Die frühe Klassik tritt in ihrer ersten Phase, dem sogenannten

Strengen Stil, durchaus als alle Formen revolutionierende Bewegung

auf: Klassik selbst ist bei ihrem Auftreten das Gegenteil von dem,

was reaktionär-klassizistische Kunstgesinnung aus ihr gemacht hat.

Wohl kann man sagen, daß im klassischen Menschenbilde die latenten

Bewegungsmöglichkeiten, die im archaischen Kuros als Typus liegen,

aktualisiert worden sind unter Einbezug des Zeitmomentes. Aber

diese Aktualisierung der starren archaischen Form ist zugleich ihre

Revolutionierung: ein Flüssig- und Beweglichmachen des bis dahin

objektiv Festen.

Diese Zeilen über die griechische Skulptur versuchen vor allem

dem Vorurteil zu begegnen, das von der Kunst der klassischen Antike

als einer ununterschiedenen Einheit im Gegensatz zur neueren Kunst

redet. In Wirklichkeit hat die griechische Kunst ebenso ihre scharf

abgesetzten Epochen wie die neuere Kunst. Sie entwickelt sich von

den urtümlichen Anfängen der geometrischen Epoche über die eher

zeitlose Seinsauffassung der archaischen Zeit, die im 7. Jahrhundert

etwa mehr mit den gleichzeitigen oder älteren Formen der orienta-

lischen Nachbarvölker gemein hat als mit der späteren hellenisti-

schen Kunst, hin zur Daseinsform der Klassik in einer Vielfalt und

einem Reichtum verschiedener, gelegentlich sogar entgegengesetzter

Antworten auf die Frage nach dem Bild des Menschen, so daß jede

spätere Zeit die Möglichkeit hat, die ihr entsprechende Phase in der

fast tausendjährigen Geschichte der griechischen Kunst zu finden.

Es steht außer Zweifel, daß heute die frühgriechischen Formen der

geometrischen und früharchaischen Kunst des 8. und 7. Jahrhunderts

in ihrer kühnen Abstraktion den modernen Künstlern mehr zu sagen

haben als etwa die Athena Parthenos des Phidias, die wir dazu fast nur

durch geringwertige römische Nachbildungen kennen. In den Jahren

um und nach 1910 war es wohl die reif archaische und frühklassische

Kunst, welche die Künstler erregte — man denke an die Giebel des

Zeustempels von Olympia —, während die 2. Hälfte des 19. Jahr-

hunderts einmal im hellenistischen Barock des großen Altars von

Pergamon und zum anderen im Hermes des Praxiteles ihre antike

Formvorstellung fand. Ohne zu übertreiben kann man sagen, daß

jede Zeit die ihr entsprechende Antike gesucht und meistens auch

gefunden hat. Aus dieser Erkenntnis wird deutlich, daß die griechi-

sche Kunst in ihrer Gesamtheit uns den Maßstab für Kunstentwick-

lung und für Kunst überhaupt an die Hand geben kann.

Hegel und der Historismus haben uns gelehrt, jede Epoche als

unmittelbar, als Wert in sich zu verstehen. Keineswegs ist es unsere

Absicht, die geometrische und archaische Kunst der Griechen nur als

Vorbereitung für die einzigartige klassische Leistung zu begreifen,

wenn auch im Aristotelisch-Hegelschen Sinn erst die vollkommene

Gestalt, die ihre wahre Entelechie erreicht hat, alles enthält. Der

historische Sinn verbietet eine zu einfache Wertung. Gleichwohl

sollte aber nicht verkannt werden, daß es eben nur die klassische

Form und klassische Statuen sind, die im späten Hellenismus seit

der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts als vorbildhaft empfunden und

anerkannt und durch Reproduktionstätigkeit neuattischer und an-

derer Ateliers in der römischen Welt verbreitet werden. Es ist, als

ob sich die archaische Form selbst gegen jede Reproduktion sträubte

und verschlösse, wenn man von der Sonderform der archaistischen

Kunst absieht, die seit etwa 400 die Kunstentwicklung als eine

Unterströmung begleitet, gleichsam eine künstliche Folie für die

eigentlichen Lösungen der spätklassischen und hellenistischen Zeit

bildend.

Da die archaischen Statuen in sich selbst so vollkommen und ab-

geschlossen sind, können sie eigentlich nicht »mechanisch« reprodu-

ziert werden; die klassischen Statuen hingegen erhalten ihr Leben aus

dem Geiste, sie suchen die allgemeinen Ideen von der Schönheit, Be-

wegung und Vollkommenheit zu verkörpern und sind oft nur mehr

oder weniger Stellvertreter dieser Ideen; auch aus diesem Grunde

sind sie einfacher zu kopieren und nachzubilden. Aber natürlich ist es

vor allem die freie und gelöste klassische Daseinsform, die die spä-

teren Zeiten interessiert. Diese allgemeine Aussage hat auch einen

sehr realen Hintergrund: der Arbeitsprozeß in archaischer Zeit war

ohne den laufenden Bohrer bei Marmorarbeiten so mühsam, daß ein

archaischer Künstler sehr viel Zeit für eine Statue oder ein Werk

brauchte und im Laufe eines langen Lebens kaum mehr als fünfzig

Werke fertigstellen konnte, während für Lysipp, den Bildhauer und

Erzgießer der spätklassischen und frühhellenistischen Zeit — der Jahre

von 390 bis 310 — überliefert ist, daß er etwa 1500 Werke in seinem

Leben geschaffen habe. Selbst wenn diese Zahl übertrieben sein sollte,

so ist sie doch für einen archaischen Künstler undenkbar. Der Arbeits-

prozeß war damals viel zu mühsam, der Zeitaufwand — und damit

der Zeitumsatz — viel intensiver, so daß eine Makellosigkeit der

Einzelform erreicht wurde, die heute noch jedes archaische Fragment

zu einem in sich abgeschlossenen, in sich vollkommenen Gebilde

macht, wohingegen das Fragment einer klassischen Statue oft nicht

dem entspricht, was einst die ganze Gestalt ausgedrückt hat: die

abgegrenzte Einzelform ist aufgegeben und in der Gesamtheit auf-

gegangen. Aus diesen Gründen ist es viel leichter, aus erhaltenen

Fragmenten eine archaische Gestalt zu rekonstruieren als eine klas-

10