Table Of ContentPoetik und Hermeneutik 111

Arbeitsergebnisse

einer Forschungsgruppe:

Hans Blumenberg

Clemens Heselhaus

Wolfgang Iser

Hans Robert Jauß

Herausgegeben von

Hans Robert Jauß

• •

• •

Wilhelm

Fink

Verlag

Dieser Band enthält

Beiträge von:

Pawel Beylin

Herbert Dieckmann

Bernhard Fabian

Manfred Fuhrmann

[Iemens Heselhaus

Max Imdahl

Wolfgang Iser

Hans Robert Jauß

Reinhart Koselleck

Siegfried Kracauer

Odo Marquard

Karl Maurer

[hristian Meier

Gerhard Müller

Wolfgang Peisendanz

Erwin Rotermund

Wolf-Dieter Stempel

Jacob Taubes

Dmitrii Tschizewskii

Jürgen Wißmann

Als Grenzphänomene

des Ästhetischen

werden behandelt:

das

Absurde

Abscheuliche

Anstößige

Böse

Ekelhafte

Grausige

Häßliche

Kitschige

Krankhafte

Langweilige

Lehrhafte

Niedrige

Obszöne

Politische

Schaurige

Schockierende

Sch reck Ii che

Unbewußte

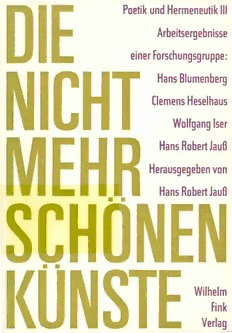

POETIK UND HERMENEUTIK

Arbeitsergebnisse einer Forschungsgruppe 111:

Hans Blumenberg, Clemens Heselhaus, Wolfgang lser, Hans Robert Jauß

DIE

NICHT MEHR SCHONEN

KÜNSTE

GRENZPHÄNOMENE DES ÄSTHETISCHEN

Herausgegeben von

H. R.Jauß

1968

WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN

Redaktion: Heänz Suddemeier

Di~ ~utsch~ Biblioth~k - CIP-Einheitsaufnahm~

Die nicht mehr schönen Künste: Grenzphänomene des

Ästhetischen I hrsg. \"On H. R. Jauß. - 3., un,·er.tnd. !'jachdr. -

München: Fink, 1991

(Ponik und Hermeneutik;))

ISB:'IJ J-770!H:2l6-l

NE: Jauß, Hans Roben [Hrsg.); GT

ISBN 3-nDS-0236-1

~ 1968 Wllhelm Fink Vertag, München

Gesamtherstellung: Ferdlnand Sc:hönlngh. Paderbom

3 .. unveränderter Nachdruck 1991

IN MEMORIAM

SIEGFRIED KRACAUER

NACH KRACAUERS TOD

Keinen habe ich je gekannt, der so quer zum Altem stand wie SiegEried Kracauer.

Die Gegenwehr dessen, der, unter vielen Handicaps, schutzlos fast der Roheit

des Lebens preisgegeben war, verlieh ihm eine Kraft, die an Heroismus grenzte;

der Lebenswille wuchs mit jeglicher Bedrohung. Schließlich gewann er fast mythi

sche Züge. Sie drückten sich auch im Gesicht aus. Exterritorial wie aus dem

Femen Osten, nahm es etwas Steinernes an. DaB man sterben muß, schien er nicht

wahrhaben zu wollen; davon ging eine so starke Suggestion aus, daB sein Tod

unglaubhaft ist. Als ich einen Vortrag zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag hielt,

bat er mich peremptorisch, das Jubiläum nicht zu erwähnen. Noch in unserem letzten

Gespräch, im Sommer 1966, sagte er mir, unverkennbar bewegt, wie sehr er jenen

Passagen aus dem >>Jargon der Eigentlichkeitcc zustimme, in denen ich den Versuch

kritisiert hatte, aus dem Tod, dem schlechthin Dinghaften, eben die Metaphysik zu

destillieren, der der Tod absolut entgegengesetzt ist und die ihr Wesen hat am Wider

stand gegen ihn. Zähe der Selbsterhaltung, wunderliches sich in sich selbst Festmachen

hielt Kracauer tatsächlich jung. Bis zuletzt war er zur schärfsten kritischen Einsicht

fähig; auch dazu, Gedankenzüge, die ihm, nach seiner späteren Entwicklung, entlegen

sein mußten, sogleich bis ins Zentrum hinein zu verstehen. Jüngst erst hat er, als

Mitglied eines hermeneutischen Arbeitskreises jüngerer deutscher Universitätslehrer,

seine Denkenergie bewährt, hat ohne institutionelle Deckung sachliche Autorität sich

erworben. Wagen konnte er, noch in hohem Alter das Buch in Angriff zu nehmen, das

er als sein eigentümlichstes und wichtigstes empfand, eine dicht im Material gear

beitete Geschichtsphilosophie. Schwerlich hat er sie jetzt zu Ende gebracht. Wenige

Tage vor der Katastrophe erhielt ich einen Brief, in dem er seine langsame Genesung

von einer Grippe rügte.

Nicht geringer als die vitale war Kracauers geistige Kraft. Nachdem versäumt ward,

ihn nach Deutschland zurückzuholen, wo der gegen Ideologien Gepanzerte nach dem

Krieg unendlich viel Gutes hätte wirken können, gelang es, trotz zahlreicher Neu

drucke und Publikationen, in Deutschland nicht, jene Kraft so sichtbar werden zu

lassen, wie es recht gewesen wäre. Man erwähnt ihn als Soziologen und Kultur

kritiker aus den zwanziger Jahren, wohl auch als einen Mann, der zu den damals

avancierten Intellektuellen zählte, doch ohne daB man den Inhalt seiner Arbeit einst

weilen voll absorbiert hätte.

Wenigstens auf zwei Errungenschaften sei verwiesen, die ohne Zweifel ihm zu

verdanken sind. Einmal hat er die Filmkritik in Deutschland überhaupt erst aufs

Niveau gebracht, indem er den Film als Chiffre gesellschaftlicher Tendenzen, von

Gedankenkontrolle und ideologischer Beherrschung las; ein Gesichtspunkt übrigens,

der in seinem zuletzt publizierten groBen Werk über die Theorie des Films, das durch

aus historisch-ästhetisch angelegt war, merkwürdig zurücktritt. Seine Art, den Film

zu betrachten, ist längst anonym geworden, die gleichsam selbstverständliche Vor

aussetzung aller Reflexion über das Medium. Sie verband sich mit einem zweiten,

soziologisch umfassenderen Motiv. In dem Buch über die Angestellten, das zum Glück

in Deutschland neu herauskam, hat er, als teilnehmender Beobachter der syntheti-

7

sehen und manipulierten Angestelltenkultur der frühen dreiBiger Jahre, gleichsam

die Ontologie jenes falschen Bewußtseins entworfen. Sie hat mittlerweile sich bestä

tigt als vorwegnehmende Physiognomik einer Kulturindustrie, die sich längst nicht

mehr auf die Angestellten beschränkt, sondern die Totalität der Gesellschaft erfaßt

und das ihre beiträgt zu dem Glauben, die Menschheit sei ein einig Volk des Mittel

standes geworden. DaS Kracauer solche Momente spontan an den Phänomenen

wahrnahm, in engster Tuchfühlung mit ihnen sie analysierte, anstatt von außen her,

durch Aufkleben sozialer Etiketten, munter sie zu erledigen, verleiht seinen Funden

ihr spezifisches Gewicht.

Geistig war er noch vor dem Ersten Weltkrieg geprägt worden durch Philo

sophen wie Simmel und Scheler, denen er auch persönlich nahestand. Er gehörte

der Generation an, die, philosophisch inspiriert und mit philosophischen Mitteln,

aus der damals herrschenden Philosophie, dem weithin formalen Idealismus, sich

herausarbeitete und erkannte, daß die sogenannten philosophischen Grundfragen

nicht in abstrakter Allgemeinheit, sondern nur sachhaltig, nur durch Versenkung ins

Seiende irgend angefaßt werden können. Mehr und mehr wurde ihm das Untere,

von der großen Philosophie Ausgeschlossene zum Schauplatz des Gedankens. Dem

kam Kracauers Naturell entgegen: eben seine erstaunliche Kraft der Selbsterhaltung.

Das spinozistische sese conservare war bei ihm der Nerv der Oberlegung. Alles, was

er schrieb, seitdem er einmal von den Vorbildern sich frei gemacht hatte und energisch

der eigenen Erfahrung folgte, kreiste um Selbstheit: das Unauflösliche, Besondere,

den blinden Fleck des Gedankens; um das, lieBe sich sagen, wogegen der Gedanke

dadurch bereits frevelt, daS er einer ist.

Der vor wenigen Jahren neu erschienene Roman Ginster hat zum- autobiographi

schen - Helden einen Menschen, der selber nichts anderes ist als solch ein blinder

Fleck. Das Selbst-Sein, das Kracauer verzweifelt sich errang und hütete, war ihm

eins mit dem nicht Durchdringlichen. Wo immer sein Denken auf Rettung abzielte,

galt es diesem Opaken, den begriffslosen Dingen nicht anders als dem Individuum

dort, wo es zufällig, idiosynkratisch, ohnmächtig dünkt. Er hat damit auf den Punkt hin

gedrängt, dem heute die zentrale philosophische Besinnung gelten muß. Seine Position

allerdings fühlte sich der emphatischen Theorie oder, wie er zu nennen es liebte, dem

hundertprozentigen Denken konträr. DaS er in der Mitte seines Lebens einen Roman

schrieb, ist so wenig zufällig wie der Obergang zu Deskriptionen und zum Erzählen

den in vielen seiner späteren wissenschaftlichen Arbeiten. Seine Philosophie lockte es,

in Empirie zu verschwinden. Sein Empirismus war hintersinnig.

Bis zuletzt war zu hoffen, daS alle die Fragen, die sein denkendes Verhalten auf

warf, in der lebendigsten Diskussion mit ihm weitergetrieben werden könnten, so

wie er in der Jugend ein dialogisch Philosophierender gewesen war. Das einzige, was

dies denkende Leben nicht in sich reflektierte, wahrhaft sein blinder Fleck, war der

Tod. Daß der ihn nun ereilte, macht zum Endgültigen, was der eigenen Intention nach

dagegen, gegen alles Abschlußhafte, sich sträubte. Nun läßt er die Freunde in fas

sungsloser Trauer zurück. Daß er sterben mußte, dies Allerindividuellste, verklagt

das Allgemeinste.

THEODOR W. ADORNO

INHALT

NACH KRACAUERS TOD 6

LISTE DER TEILNEHMER 10

VORWORT .. 11

I. VORLAGEN

GERHARD MOLLE.R:

BEMERKUNGEN ZUR ROLLE DES HÄSSUOfEN IN POESIE UND POETIK

DES KLASSISCHEN GRIECHENTUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

MANFRED FUHRMANN:

DIE FUNKTION GRAUSIGER UND EKELHAFTER MOTIVE IN DER LATEI-

NISCHEN DICHTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

BERNHARD fABIAN:

DAS LEHRGEDICHT ALS PROBLEM DER POETIK 67

CHRISTIAN MEIER:

BEOBACHTUNGEN AN HERODOT

ZUM PROBLEM DER DECKUNGSLOCKEN IM HAUSHALT HISTORISCHER

ZUSAMMENHÄNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5IECFRIED KRACAUER:

GENERAL HISTORY AND THE AESTHETIC APPROACH 111

REINHART Kosnucx:

DER ZUFALL ALS MOTIVATIONSREST IN DER GESCHICHTSSCHREIBUNG 129

HANs RoBERT )Auss:

DIE KLASSISCHE UND DIE CHRISTLICHE RECHTFERTIGUNG DES HÄSS

LICHEN IN MITTELALTERLICHER LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . 143

)ACOB TAUBES:

DIE RECHTFERTIGUNG DES HÄSSLICHEN IN URCHRISTIICHER TRADI-

TION .................................. 169

WoLF-Du.TER STEMPEL:

MITTELALTERLICHE OBSZÖNITÄT ALS LITERARÄSTHETISCHES PROBLEM 187

DMITIUJ TscmiEWRIJ:

AUSSERHALB DER SCHÖNHEIT

AUSSERÄSTHETISOfE ELEMENTE IN DER SLA VISCHEN BAROCKDICH-

TU'NG ............. 207

I. I

ERWIN RoTERMUND:

DER AFFEKT ALS LITERARISCHER GEGENSTAND: ZUR THEORIE UND

DARSTELLUNG DER PASSIONES IM 17. JAHRHUNDERT . . . . . . 239

HERBERT DrEcKMANN:

DAS ABSCHEULIOfE UND SCHRECKLICHE IN DER KUNSTTHEORIE DES

18. JAHRHUNDERTS . . . . . 271

0 0 • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0

KARL MAURER:

ÄSTHETISCHE ENTGRENZUNG UND AUFLÖSUNG DES GAT TUNGSGEFO-

GES IN DER EUROPÄISCHEN ROMANTIK UND VORROMANTIK .. 319

0 • 0