Table Of ContentVERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR ZEITGESCHICHTE

VERÖFFENTLICHUNGEN

DER KOMMISSION FÜR

ZEITGESCHICHTE

In Verbindung mit Michael Kissener •

Birgit Aschmann • Wilhelm Damberg

Herausgegeben von Thomas Brechenmacher

Reihe C: Band 2

Themen der Kirchlichen Zeitgeschichte

FERDINAND SCHÖNINGH

Birgit Aschmann, Heinz-Gerhard Justenhoven (Hg.)

DÈS LE DÉBUT

Die Friedensnote Papst Benedikts XV. von 1917

FERDINAND SCHÖNINGH

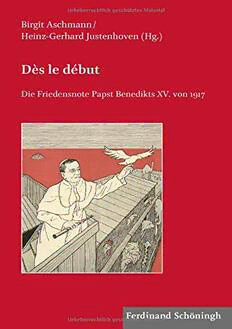

Umschlagabbildung:

Die Karikatur auf der Titelseite stammt aus der Ausgabe der Münchner Satirezeitschrift

Simplicissimus vom 17. August 1915. Das Digitalisat findet sich in der Online-Edition

des Simplicissimus (simplicissimus.info), angesiedelt an der Herzogin Anna Amalia

Bibliothek in Weimar. Die Darstellung verweist darauf, dass Papst Benedikt XV. bereits

vor seiner Friedensinitiative von 1917 – d. h. dès le début („von Anfang an“) – auf einen

Frieden im Ersten Weltkrieg drängte.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind

urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich

zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlags nicht

zulässig.

© 2019 Verlag Ferdinand Schöningh, ein Imprint der Brill-Gruppe

(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia

Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland)

Internet: www.schoeningh.de

Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München

Herstellung: Brill Deutschland GmbH, Paderborn

ISsn 2626-5281

ISBN 978-3-506-70272-2 (paperback)

ISBN 978-3-657-70272-5 (e-book)

Inhalt

Einleitung ...................................................................................................... 1

Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven

Die Friedensinitiative Benedikts XV. von 1917 im internationalen

Kontext

Eine verpasste Chance und ihre Folgen .................................................... 11

Birgit Aschmann

Luigi Taparellis naturrechtlicher Entwurf einer weltweiten

Friedensordnung ......................................................................................... 49

Marco Schrage

Die Friedensethik Benedikts XV. und der Einfluss Leos XIII. .......... 69

Heinz-Gerhard Justenhoven

Nation, Nationalism and Race in the Diplomacy of

Pope Benedict XV ........................................................................................ 91

John F. Pollard

Die Rolle Eugenio Pacellis bei der Entstehung, der

Zielsetzung und dem Scheitern der päpstlichen

Friedensmediation von 1917 ...................................................................... 107

Klaus Unterburger

Matthias Erzberger, die Friedensresolution des Reichstags

und die deutsche Antwort auf die Päpstliche

Friedensinitiative ........................................................................................ 131

Christopher Dowe

Benedikt XV., katholische Feldpastoral und Kriegsmoral .................. 163

Thomas Schulte-Umberg

Krieg und Frieden im Denken Michael von

Faulhabers (1914–1918)

Reaktionen auf päpstliche Aussagen zum Frieden ................................ 189

Dominik Schindler

vi Inhalt

„Die Menschen geistig mündig machen“

Der Friedensbund Deutscher Katholiken im politisch-religiösen

Gefüge der Weimarer Republik .................................................................. 219

Klaus Große Kracht

Das Zweite Vatikanische Konzil, der Kalte Krieg und das

Erbe Benedikts XV.

Die kirchliche Friedenslehre zwischen ethischem Anspruch

und militärischer Wirklichkeit ................................................................... 247

Markus Thurau

Die Korrespondenz zwischen Nuntius Pacelli und

Staatssekretär Gasparri zur Friedensinitiative Benedikts XV. .......... 287

Sascha Hinkel/Elisabeth-Marie Richter/Hubert Wolf

Autorinnen und Autoren ........................................................................... 369

Personenregister .......................................................................................... 375

Einleitung

Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven

„Gleich zu Beginn“ („Dès le début“) seines Pontifikats habe er, Benedikt

XV., sich „vor allem vorgenommen, […] nichts zu unterlassen, soweit es

in Unserer Gewalt steht, was dazu beitragen könnte, das Ende dieses

Unglücks zu beschleunigen“.1 Da es üblich geworden war, päpstliche

Schreiben nach ihren ersten Worten zu bezeichnen, wird jener bedeu-

tende Text, in dem Papst Benedikt XV. im August 1917 den kriegführen-

den Nationen ins Gewissen redete, auch „Dès le début“ genannt. Doch

dieses Schreiben war mehr als ein mahnendes Wort und unterschied sich

daher von den vielen Appellen, die dieser Papst seit dem Beginn seines

Pontifikats, das wenige Wochen nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges

begann, versandt hatte. Zwar fand sich auch in diesem Schreiben die

Mahnung an die kriegführenden Völker und Regierungen, „wieder Brü-

der zu werden“. Doch anders als zuvor präsentierte das Oberhaupt der

römisch- katholischen Kirche hier einen konzise umrissenen Weg zu

einem „gerechten und dauerhaften Frieden“.

Benedikt XV. datierte den Text, der in den ersten Augusttagen ent-

stand, auf den Beginn des Monats zurück – und damit auf den 1. August

1917 als den dritten Jahrestag des Kriegsbeginns. Nach drei Jahren Krieg

wollte der Papst, so schrieb er, dem „allgemeinen Wahnsinn“ ein Ende

setzen und verhindern, dass „die zivilisierte Welt“ sich gänzlich in „ein

Leichenfeld“ verwandeln und Europa weiter „in den Abgrund rennen

und die Hand gegen sich selbst […] zum Selbstmord“ wenden werde.

1 Benedikt XV., Quarto ineunte bellorum anno, nova Pontificis Summi ad moderatores

populorum belligerantium adhortatio, qua certae quaedam considerationes sugge-

runtur, compnendis discidiis et paci restituendae idoneae, in: Arnold Struker (Hrsg.),

Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden im Urtext und in deutscher

Übersetzung. Freiburg im Breisgau 1917, 72–79, hier 72f. Die auf Französisch verfasste

Note trug nichtsdestrotrotz einen lateinischen Titel. Bei Struker findet sich parallel

auch eine Übersetzung ins Deutsche der Note: Benedikt XV., Neue Mahnung des Papst-

es an die Oberhäupter der kriegführenden Völker zu Beginn des vierten Kriegsjahres,

in der gewisse, der Beilegung der Streitigkeiten und der Wiederherstellung des Frie-

dens dienliche Erwägungen nahegelegt werden, in: ebd., 72–79.

© verlag ferdinand schöningh, 2019 | doi:10.30965/9783657702725_002

2 Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven

Wie sich bald herausstellen sollte, war die Friedensinitiative Benedikts

vom August 1917 zum Scheitern verurteilt – was maßgeblich dazu beige-

tragen hat, dass sie weithin in Vergessenheit geriet.

Dennoch ist es aus mehreren Gründen wichtig, sich ihrer zu erinnern.

Erstens gilt es, die Initiative zum Frieden als Option zu würdigen, die da-

rüber nachdenken lässt, welche Entwicklung die Weltgeschichte hätte

nehmen können, wenn sich die kriegführenden Mächte tatsächlich in

diesem Moment auf Friedensgespräche eingelassen hätten. Nicht nur die

weiteren mehrere hunderttausend Toten der folgenden Kriegsmonate,

sondern auch die spätere Dynamik von russischer Revolution, amerika-

nischer Demokratiemission, angeheizten Kriegserwartungen und den

sozioökonomischen wie emotionalen Folgen von Niederlage und Kapi-

tulation laden zum Nachdenken ein, ob nicht mit der Ablehnung der

Friedensinitiative die letzte Gelegenheit verpasst wurde, die Weichen für

die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts anders zu stellen. Dabei

macht die Rekonstruktion der Entscheidungssituation im Sommer 1917

deutlich, welche strukturellen, aber auch kontingenten Elemente das

Scheitern dieser Option verursachten.

Zweitens kann die Friedensinitiative als Spiegel der damaligen Kriegs-

gesellschaften dienen. Anhand der Reaktionen auf den päpstlichen Vor-

stoß lässt sich rückblickend die Friedensbereitschaft von Gesellschaften

und Regierungen ausloten. Das Ergebnis ist überaus ernüchternd. Auch

nach drei Jahren Stellungskrieg im Westen, nach der Erfahrung massen-

haften individuellen Leides und des Erlebens der ungeahnten destruk-

tiven Dimension maschinellen Tötens einer modernen Kriegführung

waren Gesellschaften und Regierungen der am Krieg beteiligten Länder

nicht bereit, zugunsten des Friedens Kompromisse einzugehen. So zeigt

das Schicksal der Friedensinitiative von 1917 prototypisch, wie leicht man

in einen Krieg „hineinschlittern“ kann, aber wie unglaublich schwer es

ist, ihn zu einem Ende zu bringen. Politiker und Militärs wollten von Ex-

pansionsvorstellungen nicht lassen, hatten sie sich doch in militärisch

vermeintlich hoffnungsvollen Situationen Kriegsziele gesteckt, die nun

eine Eigendynamik entfalteten. Die auf Opferbereitschaft eingeschwore-

nen nationalen Gemeinschaften wollten ebenso wenig auf die Erfüllung

des versprochenen Sinns ihres Opferganges verzichten und waren gerne

bereit, jenen Militärs Glauben zu schenken, die einen baldigen Sieg pro-

gnostizierten. Dass der Papst in dieser Zeit von einem „sinnlosen Mor-

den“ sprach, mochte den Kriegserfahrungen von Frontsoldaten aus der

Einleitung 3

Seele sprechen. In den Gesellschaften fernab der Fronten stieß diese

schonungslose Demaskierung des Kriegsgeschehens auf Unverständnis.

Wie sehr die jeweiligen Gesellschaften ihren nationalen Perspektiven

verpflichtet waren, zeigte sich besonders eindrucksvoll am katholischen

Klerus. Keine andere Institution hätte eigentlich mehr Anlass gehabt als

die katholische Kirche, sich für den Frieden einzusetzen. Doch weder die

Friedensbotschaft des Evangeliums noch die internationale Verflechtung

der Ordensgemeinschaften hatten die Kleriker der europäischen Länder

davon abgehalten, den nationalen Streitkräften ihren Segen zu geben

und sich damit eindeutig in den Burgfrieden der jeweiligen Nationen

einzureihen. Mit ihren Deutungen des Krieges als göttliches Sühnege-

richt hofften Bischöfe und Priester auf moralische Läuterung, statteten

den Krieg aber zugleich mit Sinn aus und leisteten damit einen entschei-

denden Beitrag zur Mobilisierung der Soldaten. Die päpstlichen Worte

von der Sinnlosigkeit, Unvernunft („Wahnsinn“) oder Unmoral des Krie-

ges („Morden“) konterkarierten nun die bisherige, gängige Kriegstheolo-

gie. Anstatt jetzt, im Sommer 1917, die päpstliche Friedensinitiative zu

stützen, reagierte der europäische Episkopat daher mit Sprachlosigkeit

oder Widerstand. Wichtiger als die Loyalität gegenüber dem Papst war

den Bischöfen der Schulterschluss mit ihrer jeweiligen Nation. So ergibt

sich der bedrückende Eindruck, dass die Gesellschaften und Regierungen

nach drei Jahren Krieg mehrheitlich der Gewalt nicht nur nicht entsagen

konnten, sondern es auch noch nicht wirklich wollten.

Drittens lohnt eine Auseinandersetzung mit der Friedensinitiative

des Papstes von 1917 auch deshalb, weil sie zwar nicht den erwünschten

Erfolg hatte, aber doch keineswegs folgenlos geblieben ist. Die tatsächli-

chen, wenn auch zum Teil nicht intendierten Auswirkungen veränder-

ten den Lauf der Kirchengeschichte und beeinflussten den Gang der

Weltpolitik. So forcierte die Initiative des Papstes die Positionierung der

USA als „moral player“, schließlich fühlte sich der amerikanische Präsi-

dent Woodrow Wilson durch den päpstlichen Konkurrenten im Kampf

um die moralische Deutungshoheit herausgefordert. Kirchengeschicht-

lich wurde die Initiative Benedikts insofern relevant, als sie zum einen

de facto den Wandel des Papsttums von einer staatlichen Macht hin

zur moralischen Instanz zementierte. Zum anderen wurden seine Äu-

ßerungen zum Krieg fortan zu einem Referenzpunkt des katholischen

friedensethischen Denkens. Die unmissverständliche Verurteilung der

modernen Kriegsführung, die die Unterscheidung von Kombattanten

4 Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven

und Nicht-Kombattanten außer Kraft setzte und die Zivilbevölkerung in

neuem Ausmaß bedrohte, warf die Frage auf, ob es im 20. Jahrhundert

überhaupt noch „gerechte Kriege“ geben könne – galt doch für diese die

Verhältnismäßigkeit der Mittel als ein zentrales Beurteilungskriterium.

Damit aber blieben die klaren Worte Benedikts ebenso wie seine Forde-

rung nach Einrichtung eines übergeordneten internationalen Schiedsge-

richts, dessen Entscheidungen militärische Konflikte erübrigen sollten,

bis auf den heutigen Tag eine Herausforderung für Theologen, Politiker

und Militärs.

Diesen vielfachen Dimensionen nachzuspüren war das Anliegen einer

interdisziplinären Tagung, die vom 6. bis 8. September 2017 unter dem

Titel „100 Jahre Friedensappell Benedikts XV. Dès les début“ Theologen,

Kirchenhistoriker und Historiker im Katholischen Militärbischofsamt in

Berlin zusammenbrachte, um über die Entstehung, Bedeutung und Fol-

gen der Friedensinitiative zu diskutieren. Die in diesem Band vorgeleg-

ten Beiträge gehen auf diese Tagung zurück und folgen weitgehend deren

Gliederung.

Der einführende Aufsatz von Birgit Aschmann umreißt die zentralen In-

halte der Friedensinitiative, lotet die Chancen ihres Erfolges vor dem Hin-

tergrund des militärischen und politischen Kontextes des Jahres 1917 aus

und analysiert die Ursachen ihres Scheiterns. Dabei weist Aschmann da-

rauf hin, dass die päpstliche Initiative ganz gegen ihre Absicht womöglich

sogar noch dazu beigetragen hat, dass der Krieg mit noch größerer Intensi-

tät weitergeführt wurde. Herausgefordert durch die Initiative des Papstes

antwortete der amerikanische Präsident, der nach dem Kriegseintritt der

USA im April ohnehin genötigt war, die Entsendung amerikanischer Sol-

daten zu legitimieren, auf die Infragestellung des Krieges durch den Papst

mit einer neuen Sinn-Offensive. Die Demokratiemission Woodrow Wil-

sons machte aus dem Krieg jetzt einen säkularen „gerechten Krieg“. Diese

ultimative ideologische Aufladung heizte den Krieg an und konterkarierte

damit Versuche, ihn durch einen Verhandlungsfrieden zu beenden.

Für die Einordnung und Beurteilung Benedikts XV. innerhalb der Kir-

chengeschichte war die Frage zu beantworten, welchen Vorbildern und

Inspirationen der Papst folgte.

Im Umkreis des Vatikans wurden Konzepte einer internationa-

len Rechtsordnung erstmals im Kontext der europäischen 1848er-

Revolutionen erörtert. Die zentralen Überlegungen gehen zurück auf

den Jesuiten Luigi Taparelli d´Azeglio, dessen Einfluss auf Benedikt XV.