Table Of Content1

2

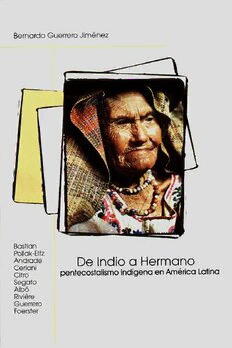

De Indio a Hermano:

Pentecostalismo Indígena

en América Latina

Jean-Pierre Bastian

Angelina Pollak-Eltz

Susana Andrade

César Ceriani

Silvia Citro

Rita Laura Segato

Xavier Albó

Gilles Rivière

Bernardo Guerrero

Rolf Foerster

3

De Indio a Hermano:

Pentecostalismo Indígena

en América Latina

Bernardo Guerrero y otros

ISBN 956-302-030-8

Registro Propiedad Intelectual 147.907

Edición, Diagramación y Estilo

Miriam Salinas Pozo

Secretario Ediciones Campvs

Pedro Marambio Vásquez

Diseño Portada

Lorena Aguilera Vargas

Impresión

Oñate Impresores

Amunátegui 98

fono 57- 412041

Ediciones Campvs

Universidad Arturo Prat

Av. Arturo Prat 2120

fonos 394 272- 394 382

Para Canje y Correpondencia

Bernardo Guerrero Jiménez

Departamento de Ciencias Sociales

Universidad Arturo Prat

[email protected]

Iquique. Región de Tarapacá

Chile

4

Í

NDICE

7

PRESENTACIÓN

29

LA ETNICIDAD REDEFINIDA: PLURALIZACIÓN RELIGIOSA

Y DIFERENCIACIÓN INTRAÉTNICA EN CHIAPAS

JEAN-PIERRE BASTIAN

55

ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PENTECOSTALISMO

RURAL EN VENEZUELA

ANGELINA POLLAK-ELTZ

77

IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PENTECOSTALES QUICHUAS EN LA

PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ECUADOR

SUSANA ANDRADE

111

EL MOVIMIENTO DEL EVANGELIO ENTRE LOS TOBA DEL CHACO

ARGENTINO. UNA REVISIÓN HISTÓRICA Y ETNOGRÁFICA

CÉSAR CERIANI CERNADAS / SILVIA CITRO

171

CAMBIO RELIGIOSOS Y DESETENIFICACIÓN: LA EXPANSIÓN

EVANGÉLICA EN LOS ANDES CENTRALES DE ARGENTINA

RITA LAURA SEGATO

5

231

¡OFADIFA! OFADIFA! UN PENTECOSTÉS CHIRIGUANO

XAVIER ALBÓ

329

CAMBIOS SOCIALES Y PENTECOSTALISMO EN UNA COMUNIDAD

AYMARA

GILLES RIVIÈRE

355

AYMARAS CATÓLICOS VERSUS AYMARAS EVANGÉLICOS: LA

LUCHA POR LA HEGEMONÍA RELIGIOSA EN EL ALTIPLANO DEL

NORTE GRANDE DE CHILE

BERNARDO GUERRERO JIMÉNEZ

385

PENTECOSTALISMO MAPUCHE ¿FIN O REFORMULACIÓN DE LA

IDENTIDAD ÉTINICA?

ROLF FOERSTER G.

6

Presentación

Los pentecostales o los sinónimos que se usen para

denominarlos -evangélicos, “canutos”, hermanos, etc- ya

son parte importante del paisaje religioso de América Lati-

na. Ya pasó la época de su invisibilidad no sólo académica

sino que también política. Pasó también el tiempo de su

ostracismo que en el lenguaje de Lalive (1968) se deno-

minó “huelga social pasiva”. Es tanto que hoy se habla del

neopentecostalismo, de pentecostalismo postmoderno o

globalizado. El divorcio entre religión y política ya no es

una constante. Encontramos pentecostales que aspiran lle-

gar a cargos de representación política.

Sin duda, el más difundido estudio sobre el mo-

vimiento pentecostal chileno es el de Christian Lalive D’

Epinay, El Refugio de las Masas (1968). También es de

importancia el texto de E. Willems: Followers of the New

Faith (1967). El otro, es el de J. Tennekes: El Movimiento

Pentecostal en la Sociedad Chilena (1985).

Lalive D’Epinay1 articula su discurso sobre el

pentecostalismo en Chile, inspirándose en la historia de

1 Huelga decir que este libro se publica en 1968. Es el gobierno de Eduardo

Frei Montalva y la llamada “Revolución en Libertad” muestra ya sus primeros

indicios de desaceleración. También hay una fuerte migración del campo a la

ciudad y nacen los primeros campamentos de pobladores.

7

Bernardo Guerrero

este país. El ve que el arraigo de este movimiento religio-

so se produce gracias a la existencia de dos factores muy

ligados entre sí: los factores externos y los internos. Los

primeros tienen que ver con la existencia de condiciones

estructurales que han hecho posible que la semilla pente-

costal florezca sobre una tierra signada por el desconcier-

to que significa, que un modo de vida tradicional -el de

la Hacienda- empiece lentamente a derrumbarse. Hom-

bres y mujeres quizás acostumbrados a un modo de vida

paupérrimo, aunque con reglas y normas de convivencia

injustas pero claras, son expulsados y atraídos a la ciudad.

La vida allá sigue siendo paupérrima, pero además son

extraños. No hay reglas de convivencia consensuada. Ca-

recen no sólo de nombres y de apellidos, sino también, de

raíces. En este contexto de anomia, de orfandad y de fal-

ta de orientación valórica, el pentecostalismo se presenta

como un nueva estructura con reglas claras y mejor aún,

con un mensaje que asegura la salvación y la nueva vida a

cada una de las personas. Es, en fin, un remedio contra la

anomia.

El concepto de anomia es clave para el autor. Las

masas populares (cerca de los dos tercios de la población)

viven en función de la imagen de la organización social

llamada Hacienda. Esta se puede concebir como una es-

tructura familiar dilatada. Apoyo de una familia, de un

nombre. Hace vivir a un conjunto de familias bajo la es-

fera paternalista, opresora y protectora a la vez, del ha-

cendado o patrón, cuya autoridad reposa, según Medina

Echevarría (Citado por Lalive D’ Epinay 1968: 65), en la

8

Presentación

creencia de que este último no dejará de proteger a cada

uno de los miembros de la unidad social en caso de crisis.

Sin embargo, para Lalive D’ Epinay no basta la

sóla existencia de anomia para que aparezca el movimien-

to pentecostal ofreciendo un nomos. Es preciso que la

anomia se transforme en un estado de frustración, donde

los individuos tomen conciencia de sus condiciones.

Dentro de los factores internos para explicar el

auge del movimiento pentecostal, el autor formula una

hipótesis relacionada con la pareja de conceptos de con-

tinuidad y discontinuidad, que permite observar cómo,

desde ciertos puntos de vista, el pentecostalismo tiene un

extraordinario parecido con la sociedad chilena, mientras

que desde otra perspectiva es radicalmente diferente. Para

este autor el movimiento pentecostal se articula en torno a

una familia extensa cuyo jefe local es el Pastor. Este, a su

vez, puede ser percibido como el patrón o padre que ya no

está o bien que se descubrió que era injusto. Pero también

el pentecostalismo recrea la antigua sociedad señorial, en

cuanto red social que da protección y confianza. De este

modo, el Patrón deviene en Pastor y la vieja Hacienda, en

la nueva comunidad pentecostal.

Otro aspecto interesante de hacer notar en el texto

de este autor tiene que ver con su, ya clásica, interpreta-

ción de la conducta política de los pentecostales, lo que

llamó la huelga social pasiva. Para él, el pentecostalismo

crea en su interior una gran atmósfera de participación,

que va desde el pago del diezmo hasta la Escuela Domi-

nical pasando, claro está, por los días de culto. Los pen-

tecostales, además, internalizan de muy buen agrado que

9

Bernardo Guerrero

el camino del Señor involucra dejar los vicios mundanos,

como ir de fiesta, jugar fútbol, beber alcohol, etc. Pero

además, enfatiza este autor, a nivel de la vida cotidiana,

digamos extra-templo, participan de una huelga social pa-

siva. En otras palabras, son respetuosos de las autoridades

y mantienen una actitud de pasividad frente a los proble-

mas del mundo. Esta afirmación puede resumirse en el

refrán popular: “El que calla, otorga”. Lalive D’Epinay

habla de “ética de desprendimiento y de huelga”(1968:

163).

El libro de Emilio Willems es el antecedente del

texto señalado anteriormente. De escasa difusión en Chi-

le, tal vez por estar publicado en inglés, contiene ideas

interesantes para la interpretación del éxito de este movi-

miento religioso.

Según Willems, las incompatibilidades entre la

cultura protestante y las culturas nacionales -de Chile y

de Brasil- no son tantas. Para probar esta hipótesis, dirá

que entre el catolicismo popular y el pentecostalismo hay

más similitudes que las que se puede imaginar.

Este autor señala que es posible advertir un puente

entre el catolicismo popular y el pentecostalismo, en tér-

minos de que para el primero el acento puesto en la creen-

cia de las experiencias místicas y en el rol que juegan los

líderes carismáticos, facilita la transición del catolicismo

popular al movimiento pentecostal. La palabra transición

sirve para enfatizar la no ruptura precisamente.

Otra idea clave que recorre el libro alude a que

la gran concentración de protestantes está correlaciona-

da con cambios que han afectado la estructura tradicional

10