Table Of ContentWerner Bellmann (Hrsg.)

Das Werk Heinrich Bölls

Werner Bellmann (Hrsg.)

Das Werk

Heinrich Bölls

Bibliographie mit Studien

zum Frühwerk

Westdeutscher Verlag

Alle Rechte vorbehalten

© 1995 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen

Der Westdeutsche Verlag ist ein Unternehmen der Bertelsmann Fachinformation.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbe

sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und

die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Umschlaggestaltung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt

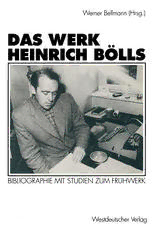

Titelbild: Heinrich Böll an seinem Schreibtisch, 1952; Fotograf: Hans Lenz, Bergisch-Gladbach

Gedruckt auf säurefreiem Papier

ISBN 978-3-531-12694-4 ISBN 978-3-322-92512-1 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-322-92512-1

Inhalt

Vorwort ................................................................................................................. 7

Teil A: Studien zum Frühwerk

Werner Bel/mann

Das literarische Schaffen Heinrich Bölls in den ersten Nachkriegsjahren.

Ein Überblick auf der Grundlage des Nachlasses .................................................. 11

Gabriele Sander

Unbekannte Varianten bekannter Erzählungen aus der Frühzeit Bölls.

Über ästhetische und verlagspolitische Hintergründe von TexteingrifIen .............. 31

Beate Schnepp

Die Aufgabe des Schriftstellers. Bölls künstlerisches Selbstverständnis

im Spiegel unbekannter Zeugnisse ....................................................................... 45

Gabriele Sander

Die Last des Ungelesenen. Heinrich Böll und die literarische Modeme ................ 61

Michael Okroy

Räsoneur im Wartesaal. Konfession und Zeitkritik in Bölls früher

Erzählung In guter Hut... . ................................................................................... 89

Beate Schnepp

Die Architektur des Romans. Zur Komposition von Heinrich Bölls

Wo warst du, Adam? ......................................................................................... 109

Teil B: Bibliographie (1947-1994)

Einfiihrende Hinweise ........................................................................................ 127

I. Schriften: Erstveröffentlichungen und Buchausgaben .................................. 131

II. Gedruckte Briefe von und an Heinrich Böll ................................................. 222

111. Interviews und Gespräche ........................................................................... 231

IV. Heinrich Böll als Herausgeber und Mitherausgeber.. ................................... 249

V. Übersetzungen von Annemarie und Heinrich Böll... .................................... 250

Namenregister ................................................................................................... 259

Verzeichnis der Titel-Varianten ......................................................................... 264

Titelregister ....................................................................................................... 277

Vorwort

"Bölls literarische Anfange sind heute noch nicht durchleuchtet. Die

ersten Versuche der dreißiger Jahre sind im Krieg vernichtet worden.

Der Neubeginn zwischen 1945 und 1947 ist noch nicht dokmnen

tiert." (Klaus Schröter, 1982)

"Die Böll-Forschung hat in den letzten Jahren an Intensität und Er

trägen erheblich zugenonunen [. . .]. Dennoch stehen wir noch vor dem

Beginn einer wirklichen Böll-Philologie [. . .]." (Bemd Balzer, 1992)

Am 16. Juli 1995 jährt sich zum zehnten Mal der Todestag Heinrich Bölls. Die zu

rückliegenden Jahre haben gezeigt, daß das Interesse an Werk und Person des

Autors keineswegs nachgelassen hat. Ein sichtbares Zeichen dafiir war vor allem

die außerordentliche Resonanz, die die Veröffentlichung des Romans Der Engel

schwieg im Jahre 1992 gefunden hat, der ersten größeren Prosaarbeit Bölls, die aus

dem Nachlaß herausgegeben und inzwischen in zahlreiche Sprachen übersetzt

wurde. Zu konstatieren ist indes nicht nur das ungebrochene Interesse des Leser

publikums; auch die wissenschaftlichen Bemühungen um die philologische Aufar

beitung und interpretatorische Erschließung des Böllschen <Euvres sind in den

vergangenen Jahren intensiviert worden.

Dennoch blieb eine vollständige bibliographische Erfassung der Schriften

Heinrich Bölls und damit ein zuverlässiger Überblick über das Lebenswerk des

Nobelpreisträgers bis heute ein Desiderat. Die Veröffentlichung der letzten umfas

senden Verzeichnisse seiner Werke, Interviews und Übersetzungen - durch Werner

Martin und Werner Lengning - liegt fast 20 Jahre zurück. Die nun anläßlich des

10. Todestages vorgelegte Bibliographie schafft durch die Erweiterung des Be

richtszeitraums sowie durch den Nachweis zahlreicher neuentdeckter Texte und

korrigierter Daten erstmals eine gesicherte Grundlage für alle weiterführenden

Beschäftigungen mit dem Autor und seinem Werk. Von der Böll-Forschungsstelle

der Bergischen Universität Wuppertal erarbeitet wurde ein die Jahre 1947 bis 1994

umfassendes chronologisches Verzeichnis sämtlicher Erstveröffentlichungen sowie

der relevanten Neudrucke und Sammelausgaben. Durch systematische Recherchen

und durch die Überprüfung aller bislang erfaßten Daten konnten viele, teilweise

seit Jahrzehnten tradierte Irrtümer beseitigt, überdies mehr als 100 in den vorlie

genden Werkausgaben nicht enthaltene Texte des Autors nachgewiesen werden.

Der etwa 850 Einzeltitel verzeichnende zentrale Teil wird ergänzt durch separate

Zusammenstellungen der im Druck vorliegenden Briefe und Interviews sowie der

von Annemarie und Heinrich Böll angefertigten Übersetzungen. Die den Hauptteil

der Bibliographie erschließenden Titel- und Namenregister komplettiert ein rund

600 Einträge umfassendes Verzeichnis (Titel-Varianten), das die Identifizierung

und Zuordnung von Texten und Textteilen ermöglicht, die unter divergierenden

Titeln publiziert wurden.

Abgerundet wird der Band durch sechs Aufsätze, in denen erstmals aus dem

Nachlaß gewonnene Erkenntnisse fruchtbar gemacht werden. Gegenstand der Stu

dien ist vornehmlich Bölls erste Arbeitsphase nach dem Krieg, deren wissenschaft-

8 Vorwort

liche Aufarbeitung besonders starke Defizite aufweist, die aber bevorzugt Aufmerk

samkeit verdient, weil sie zum Ausgangspunkt wurde für ein Schaffenskontinuum,

in dem sich über vier Jahrzehnte hinweg die Aneignung und kritisch-engagierte

Verarbeitung erlebter deutscher Nachkriegsgeschichte vollzieht. Dargestellt werden

- unter Berücksichtigung des bislang Unpublizierten - Themen, Tendenzen und

zentrale Aspekte des Frühwerks sowie die Herausbildung von Bölls künstlerischem

Selbstverständnis, das sich in wesentlichen Grundzügen bereits in den ersten

Nachkriegsschriften manifestiert. Durch den Vergleich von Manuskript- und

Druckfassungen und die Auswertung der Korrespondenzen mit den Lektoren kann

an ausgewählten Erzählungen demonstriert werden, daß die Nachlaßmaterialien

sehr aufschlußreich sind rur die Rekonstruktion von Textmetamorphosen. Unter

Auswertung aller verfiigbaren Quellen wird überdies Bölls Lektüre bis zum Ende

der runfziger Jahre nachgezeichnet und in ihren Auswirkungen auf das eigene

Schaffen erörtert. Weitere Beiträge eröffnen Einsichten in Arbeitstechnik, komposi

torisches Verfahren und erzählerische Strategien des Autors. Gegenstand exempla

rischer Analysen sind der erste veröffentlichte Roman Wo warst du, Adam? sowie

die programmatische Züge tragende Erzählung In guter Hut, die zu den kleineren

schriftstellerischen Arbeiten gehörte, mit denen der junge Autor im Frühjahr 1947

auf der literarischen Bühne zu debütieren versuchte.

Die ersten drei der nachfolgend abgedruckten Aufsätze basieren auf Vorträgen,

die am 16. Dezember 1992 im Rahmen eines von der Heinrich-Böll-Stiftung veran

stalteten Symposions gehalten wurden. Für die freundliche Genehmigung zur Ver

wendung von Zitaten aus unveröffentlichten Schriften und Briefen Bölls danken die

Verfasser/innen dieser Beiträge und der Herausgeber des vorliegenden Bandes noch

einmal der Erbengemeinschaft Heinrich Böll.

W.B.

Im Aufsatzteil dieses Bandes und innerhalb der Bibliographie werden rur die Aus

gaben der Werke, Interviews und Briefe Heinrich Bölls folgende Siglen verwendet:

RE I-IV Heinrich Böll: Romane und Erzählungen. 4 Bde. Hrsg. von Bemd Balzer. Köln:

Kiepenheuer & Witsch, 1987.

HTD Heinrich Böll: Werke. Hörspiele, Theaterstücke, Drehbücher, Gedichte 1.

1952-1978. Hrsg. von Bernd Balzer. Köln: Kiepenheuer & Witsch, <1978>.

G Heinrich Böll: Wir kommen weit her. Gedichte. Mit Collagen von Klaus Staeck.

Nachwort von Lew Kopelew. Göttingen: Steidl Verlag, 1986.

SR I-IX Heinrich Böll: In eigener und anderer Sache. Schriften und Reden 1952-1985.

9 Bde. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, <1988> (dtv 5962; Einzel

bände: dtv 10601-10609).

!NT Heinrich Böll: Werke. Interviews 1. 1961-1978. Hrsg. von Bemd Balzer. Köln:

Kiepenheuer & Witsch, <1978>.

BW Die Hoflhung ist wie ein wildes Tier. Der Briefwechsel zwischen Heinrich Böll

und Ernst-AdolfKunz 1945-1953. Hrsg. und mit einem Nachwort von Herbert

Hoven. Mit einem Vorwort von Johannes Rau. Köln: Kiepenheuer & Witsch,

1994.

Teil A: Studien zum Frühwerk

Das literarische Schaffen Heinrich Bölls in den ersten

Nachkriegsjahren

Ein Überblick auf der Grundlage des Nachlasses'"

Werner Bel/mann

Bei der Suche nach frühen Publikationen und der Datierung von Texten, bei der

Ermittlung von Schreibanlässen und Entstehungsumständen war die Böll-For

schung bislang weitgehend auf Mitteilungen angewiesen, die der Autor selbst in

Essays und Interviews gemacht hat. Erhebliche Irritationen verursachten etwa die

Aussagen Bölls, er habe, "noch keine drei Wochen zu Hause" und "noch krank von

der Gefangenschaft", sofort zu schreiben angefangen und zwischen 1945 und 1947

"etwa 60 Novellen in zehn verschiedenen Zeitungen veröffentlicht". 1 Diese Anga

ben waren bisher ebensowenig verifizierbar wie die Interviewäußerung aus dem

Jahr 1976, nach einem schon 1946 entstandenen Roman habe er bis 1950 drei oder

vier weitere geschrieben, die sämtlich unpubliziert blieben.2 Bei Auskünften insbe

sondere über die literarische Produktion der ersten Nachkriegsjahre wurde Böll

offenbar des öfteren von der eigenen Erinnerung getrogen, und so hat er selbst zu

Verunsicherungen und Spekulationen beigetragen. Geradezu exemplarisch dafiir ist

der 1973 entstandene autobiographische Essay Am Anfang. Folgt man den dort

gemachten Angaben, so wurde die 1949 im Verlag Middelhauve erschienene Er

zählung Der Zug war pünktlich schon "im Winter von 1946 auf 1947" geschrie

ben.3 Tatsächlich begonnen hat Böll die Niederschrift jedoch erst Mitte April 1948,

wie sich eindeutig aus den im Typoskript angebrachten Datierungen und auch aus

der Korrespondenz ergibt. Solche in die Irre weisenden, einer Überprüfung nicht

standhaltenden Mitteilungen finden sich keineswegs nur hinsichtlich der noch

weitgehend im dunkeln liegenden ersten Schaffensphase nach dem Krieg. Aus den

Hinweisen etwa zur Entstehung von Ansichten eines Clowns wurde in der For

schungsliteratur gefolgert, daß Böll diesen Roman "offenbar sehr schnell geschrie

ben" habe und daß er "unter dem Einfluß der Erfahrungen" entstanden sein müsse,

die der Autor "unmittelbar vorher in der Sowjetunion gemacht hatte". 4 Grundlage

• Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den ich am 16. Dezember 1992 im Rahmen eines Böll

Symposions in Wuppertal gehalten habe. Gegenüber dem Abdruck in der Zeitschrift 'Euphorion'

(88. Bd., 1994, Heft 2, S. 243-261) wurden einige Präzisierungen und Erweiterungen vorgenonunen.

Vg 1. "Ich habe nichts über den Krieg aufgeschrieben". Ein Gespräch mit Heinrich Böll und Hennann

Lenz, in: Literatunnagazin 7. Nachkriegsliteratur, hrsg. von Nicolas Born und Jürgen Manthey,

Reinbek bei Hamburg 1977, S. 30-74, ebd. S. 32. -"Weil dieses Volk so verachtet wurde, wollte ich

dazugehören ..... (1973), INT 245.

2 "Eine deutsche Erinnerung" (1976), INT 641.

3 SR V,48.

4 1. H. Reid: Heinrich Böll. Eine Zeuge seiner Zeit, München 1991, S. 177f.

12 Wemer Bellmann

für diese Feststellungen sind Informationen, die Böll 1976 im Gespräch mit Rene

Wintzen gegeben hat:

Ich erinnere mich, daß ich an einem Roman schrieb, als ich seinerzeit auf Bitten der

Bundesregierung und der so\\jetischen Regierung mit einer Delegation nach Moskau

fuhr [00'). Ich habe mich also diesem Druck gebeugt, und praktisch ist daran eine große

Erzählung gescheitert. Ich war die ganze Zeit über in der So\\jetunion sehr schlecht

gelaunt und auch gereizt, aber das Buch war weg. Verstehen Sie, es ist nicht wichtig, ich

habe dann ein anderes geschrieben, das hieß "Ansichten eines Clowns". 5

Tatsache ist indes, daß Böll die Arbeit am Clown anläßlich der Rußlandreise 1962

lediglich rur etwa vier Wochen (20.9.-19.10.) unterbrochen hat. Im Juni und Juli

war die erste Niederschrift entstanden, ab 18. September die zweite, die nach der

Reise abgeschlossen wurde. Die frühesten, schon im März und April angefertigten

Entwürfe zeigen überdies, daß nicht Eindrücke und Erfahrungen während des Auf

enthalts in der So\\jetunion inspirierende Wirkung ausgeübt haben, sondern solche

bei Besuchen im Ostsektor Berlins Anfang desselben Jahres. Nach dem ersten Kon

zept kommt Hans Schnier, als Agent im Dienst der DDR, aus Erfurt in die Bundes

republik zurück, getarnt als "Republikflüchtling" .

Die dargestellten Sachverhalte verdeutlichen exemplarisch, daß es der Böll

Forschung in vielfacher Hinsicht an soliden Grundlagen mangelt. Erst durch die in

den letzten Jahren begonnene Aufarbeitung des Manuskript- und Briefnachlasses

wird es Schritt rur Schritt möglich, zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen. Im

Mittelpunkt der Bemühungen standen bislang Sichtung und Auswertung der

Nachlaßmaterialien aus den ersten Nachkriegsjahren, also jener Schaffensphase,

deren wissenschaftliche Aufbereitung besonders starke Defizite aufweist. Der nach

folgende Überblick möchte als Versuch verstanden werden, zum Abbau dieser

Defizite beizutragen.

[00'] ich habe angefangen zu schreiben - das kann ich ziemlich genau sagen, weil ich

neulich mal alle meine ollen Klamotten durchgesehen habe - so mit 18, 19. Ich habe

Gedichte geschrieben, sehr schwermütige, gar nicht heiter, und dann Kurzgeschichten.

Ich habe auch einen Roman geschrieben, da war ich so 23, mit der Hand, schön unleser

lich. Der Impetus war immer da. Während des Krieges hat sich das verloren. [00']

Die satirische Entwicklung [00'] die war auch bei mir als junger Mensch sehr stark. Ich

habe schon mit 19 Jahren Pamphlete geschrieben, satirische Pamphlete, das ist immer

ein starker Zug gewesen.

Ich habe [00'] auszudrücken versucht, was mich an der erfahrenen, erlebten und nicht

ganz durchschauten Geschichte bewegt hat. Soziale Dinge, religiöse Dinge, politische

auch. Also, 1945 war nicht der Beginn des Prozesses. Ich war da immerhin 28, also

einigermaßen erwachsen. Ganz bewußt war es eine Fortsetzung filr mich.6

5 "Eine deutsche Erinnerung", INT 660. -Eindrücke der Reise in die Sowjetunion skizzierte Böll in

einem Entweder -oder überschriebenen Essay (s. die Bibliographie, Nr. 63.17).

6 Heinrich BölllHeinrich Vonnweg: Weil die Stadt so fremd geworden ist ... Gespräche, Bornheim-Mer

ten 1985, S. 80, 104 und 111. Den im Frühjahr/Sommer 1939 geschriebenen Roman - Titel: Am

Rande der Kirche -erwähnt Böll auch in den Gesprächen mit N. Born und 1. Manthey (wie Arun. 1),

Das literarische Schaffen in den ersten Nachkriegsjahren 13

Die wiedergegebenen Interviewäußerungen sollen zunächst noch einmal in Erinne

rung rufen, daß Böll sich bereits in der Vorkriegszeit schriftstellerisch betätigt hat.

Dieser Sachverhalt ist durch eine Reihe ähnlicher Aussagen seit vielen Jahren be

kannt, und wir wissen aus den Selbstäußerungen des Autors auch, daß die "ersten

Schreibversuche" nachhaltig durch die Lektüre insbesondere Dostojewskijs und

Leon Bloys beeinflußt wurden. Unbekannt war hingegen bis vor wenigen Jahren,

daß Böll vor dem Krieg auch schon Aktivitäten entwickelt hat, Ergebnisse seiner

literarischen Bemühungen zu publizieren. Das einzige Dokument, das bislang dar

über Auskunft gibt, ist ein am 29. Oktober 1979 an Fritz 1. Raddatz gerichteter,

1991 von diesem veröffentlichter Brief, in dem Böll ausfuhrt:

[ ... ] meine ersten schüchternen Publikationsversuche fallen in die Jahre 1936:37:38 -

damals schickte ich Gedichte an die "Junge Front", eine eindeutig oppositionelle katholi

sche Wochenzeitung -leider -oder vielleicht sogar Gott sei Dank -ohne Erfolg -denn es

hätte ja sein können, dass mich da einer entdeckt hätte! (Sie wissen wohl, daß Baumann

- der morsche Knochen-Baumann - aus der katholischen Jugendbewegung kam.) Dann:

hn Jahre 1938 schickte ich eine Kurzgeschichte zu einem Preisausschreiben an die

"Dame" -mich lockte das Preisgeld -es waren, glaube ich, 1000 Mark, also ein Vermö

gen -auch das ohne Erfolg: Ich fand die Kurzgeschichte jetzt, als ich endlich nach fast 40

Jahren meine "Papiere" durchsah, wenigstens flüchtig in mein Archiv hineinsah -stellen

Sie sich vor, ich hätte den Preis der "Dame" bekommen: 1938, 21 Jahre alt (die

Geschichte war gar nicht so schlecht!)? Wer weiss, was aus mir geworden wäre.7

Die Einberufung zur Wehrmacht am 4. September 1939 setzte den schriftstelleri

schen Ambitionen und "schüchternen Publikationsversuchen" zunächst einmal ein

Ende. Während des Krieges hat Böll zahllose Briefe geschrieben, sich aber nur

noch vereinzelt - vornehmlich in der Zeit bis Herbst 1941, also vor der (zweiten)

Abkommandierung nach Frankreich -an poetischen Texten versucht. 8

Nach der endgültigen Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft am 15. Septem

ber 1945 wurden Energie und Arbeitskraft Bölls, wie die aller Kriegsheimkehrer,

durch die Regelung elementarer Existenzprobleme absorbiert. Das erste Zeugnis,

das die Wiederaufnahme, die "Fortsetzung" der durch den Krieg unterbrochenen

schriftstellerischen Aktivitäten dokumentiert, stellt eine mit der Datumsangabe

"Mai 1946" versehene Nachlaßerzählung dar. Dabei handelt es sich um eine breit

angelegte, mit religiösen Reflexionen durchsetzte Schilderung einer Schlacht, die

als Typoskript ohne Titel überliefert ist und die seinerzeit nicht zur Veröffentli-

s. 32, und R. Wintzen ("Eine deutsche Erinnerung"), !NT 617. - VgJ. zum Vorkriegswerk ferner:

Protokoll zur Person. Autoren über sich und ihr Werk, hrsg. von Ekkehart Rudolph, München 1971,

S. 28f. -"Im Gespräch: mit Heinz Ludwig Amold" (1971), !NT 135-139. -"Dostojewskij -heute?"

(1971), !NT 182f. - Heinrich Vormweg: Böll vor 1945, in: Heinrich Böll, 1917-1985, zum 75.

Geburtstag, hrsg. von Bemd Balzer, Bem [u.a.) 1992 (Memoria), S. 15-23.

7

"Lieber Fritz". Briefe an Fritz J. Raddatz 1959-1990, Hamburg 1991, S. 126f. -Böll spielt an auf Es

zittern die morschen Knochen. das berüchtigte HJ-Lied von Hans Baumann.

8 Zutreffend ist Bölls Aussage im Gespräch mit Heinrich Vormweg, er habe "unendlich viel geschrieben

während des Krieges, aber meistens [!) Briefe" (Heinrich BölllHeinrich Vormweg: Weil die Stadt so

fremd geworden ist [wie Anm. 6). S. 106). -VgJ. demgegenüber "Drei Tage im März" (1975), !NT

371, sowie das Gespräch mit N. Born und 1. Manthey (wie Anm. I), S. 33.