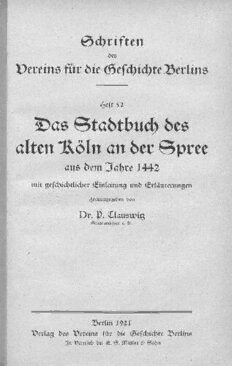

Table Of ContentSchriften

des

Vereins für die Geschichte Berlins

Heft 52

Das Stadtbuch des

alten R. övy ln an der Spree

aus dem Tahre 1442

mit geschichtlicher Einleitung und Erläuterungen

„Zerausgegeben von

Dr. P. Clauswitz

Stadtarchivar a. D.

| Berlin 1921

Verlag des Vereins für die Geschichte Berlins

In Vertrieb bei EE. S. Mittler & Sohn

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901

sowie das Übersezung3rec<ht sind vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Vorwort TIT

Geschichtliche Einleitung.

Die Stadt Köln vor der Abfassung des Stadtbuche8.

!. Entstehung, Name, Umfang, älteste Einrichtungen . :

"Vereinigung der beiden Städte 1432 . 48

Ende der Vereinigung, Streit mit dem Kurfürsten und die

Folgen. . . 2

Zustand der Stadt 38

Das eigentliche Stadtbuch 44

Die Nachträge 58

Erläuterungen zum eigentlichen Stadtbuche *%

Register *-

Dorwort.

Wos uns an Quellenmaterial zur Geschichte Berlins aus dem

Mittelalter erhalten geblieben ist, wurde bereits seit längerer

Zeit durch den Druck veröffentlicht und so der Forschung zugäng-

licher gemacht. AusSgenommen waren davon nur zwei Handschriften,

das älteste Berliner Bürgerbuch und das im städtischen Archiv ver-

wahrte alte Stadtbuch von Köln. Bruchstücke aus diesem Stadtbuche

konnten schon in Urkundensammlungen verwertet werden, aber an der

Wiedergabe des Ganzen im Zusammenhange fehlte es bis jetzt noch.

Die Handschrift besteht aus 25 Pergamentblättern, die lose

zwischen den ursprünglichen starken, mit dunkelrotem Papier über-

zogenen hölzernen Ginbandde>eln liegen, da die Verbindung der

Deckel gelöst ist. Ein Teil, das eigentliche Stadtbuch, in schöner

Schrift ausgeführt, vielfach mit roten Initialen geschmückt, umfaßt

nur 11 Blätter und ist in den Jahren 1442 und. 1443 nieder-

geschrieben. Daran schließen sich dann weitere 14, teils leer, teils

zu Eintragungen benußt, die mit dem vorhergehenden Inhalt nicht

im Zusammenhang stehen und aus späterer Zeit, bis in die Mitte

des 16. Jahrhunderts hinein, stammen. Darunter befinden sich auch

einige Abschriften von Urkunden, die älter sind als das eigentliche

Stadtbuch.

Die Sprache ist in dem lekteren niederdeutsch, in den Nach-

trägen aus dem 16, Jahrhundert mit .oberdeutschen Wortbildungen

durchsekt. Das Lateinische findet man hin und wieder in den Über-

schriften und an der Spike von Eintragungen. Auch Nikolaus

Molner leitet den Teil der Handschrift, der von ihm herrührt, latei-

nisc<) ein. In reinem Oberdeutsch ist die kurfürstliche Verordnung

von 1476 wegen der Reihenfolge bei den Prozessionen verfaßt, wie

ja dies die Sprache der kurfürstlichen Kanzlei war. Eine Über-

jezung ver Handschrift oder doch einzelner Teile beizufügen, wäre

vielleicht für manchen Leser erwünscht gewesen, aber die Absicht

wurde aufgegeben, um das Buch nicht umfangreicher zu machen und

IU verteuern.

„Die geschichtliche Einleitung ist nicht als eine Darstellung der

älteren Stadtgeschichte aufzufassen. Es handelt sich nur um die

: IN --

Entwicklung von Köln bis 1442, bis zur Abfassung des Stadtbuches,

um die Zusammenstellung dessen, was uns hierüber an Nachrichten

erhalten ist. Bei der engen Verbindung Kölns mit seiner Nachbar-

stadt konnten aber auch die Verhältnisse in Berlin nicht ganz außer

Betracht gelassen werden. Und da die Vereinigung der beiden

Städte im Jahre 1432 und die baldige Trennung durch den Kur-

fürsten 1442 viel dazu beitrug, daß man in Köln ein Stadtbuch

schreiben ließ, da auch die Abtretung des Plates für das Schloß

und dessen Erbauung für die weitere Entwieklung Kölns von großer

Wichtigkeit war, so ist dieser Begebenheit und dem Streit der Städte

mit der kurfürstlichen Regierung ein breiterer Raum gewidmet

worden.

Die mittelalterlichen Stadtbücher enthalten die Privilegien einer

Stadt, ihr Gewohnheitsrecht, die Befugnisse des Rats, seine Nutungs-

rechte und anderes. Köln war ein bedeutend kleineres Gemeinwesen

als Berlin, weit ärmer an Gerechtsamen und an Besik. Der In-

halt feines Stadtbuches kann demnach nur ein bescheidener sein und

muß hinter dem des berlinischen sehr zurückstehen. Dennoch ist die

Kenntnis notwendig für die Ergänzung der Stadtgeschichte, und der

Verein für die Geschichte Berlins erwirbt sich ein Verdienst durch

die Veröffentlichung der Handschrift, von der biSher nur einzelne

Stücke bekannt geworden sind. Zugleich ist dadurch erreicht, daß

nun die mittelalterlichen Quellen bis auf einige Blätter der oben

erwähnten Bürgerverzeichnisse lückenlos gedruckt vorliegen.

Die Erläuterungen zu dem eigentlichen Stadtbuche sind nicht

in den Text eingefügt, sondern am Schlusse nachgetragen, um die

Handschrift im Zusammenhange wiederzugeben.

Das vom Verein heraus8gegebene Urkundenbuch zur Stadt-

geschichte zitieren wir unter der Bezeichnung B. U. B., obwohl es

eigentlich den Titel führt „Urkundenbuch zur Berliner Chronik“.

Riedel3 Codex diplomaticus Brandenburgensis ist hin und wieder

mit R. abgekürzt.

Den Stadtteil Köln schreibt man seit Anfang der achtziger

Jahre -des vorigen Jahrhunderts „Kölln“. Da es sich in diesem

Buche um das alte Köln, das mittelalterliche Colonia handelt, j9

ist die frühere Schreibweise beibehalten.

P. Clauswiß.

Geschichtliche Einleitung.

Die Stadt Köln vor der Abfassung des Stadtbuches.

1. Entstehung, Name, Umfang, älteste Einrichtungen.

Über die Entstehung der Stadt Köln sind wir ebenso mangel-

haft unterichtet wie über die von Berlin. Folgende Nachrichten aus

den Quellen kommen hierbei zunächst in Betracht. Die etwa 1280

verfaßte Chronica prineipum Saxoniae erzählt"), daß die jungen

Markgrafen Johannes 1. und Otto 111. zuerst unter Vormundschaft

regiert hätten und fährt dann fort: Postquam antem adolevisgent

„=“. terras et reditus ampliayerunt, fama, gloria et potentia exere-

verunt. A domino Barnem terras Barnonem et Teltowe et alias

plures obtiunerunt, Ukaram terram usque in Walsene*) fluvium

emerunt. In Hartone*) castra et advocacias comparaverunt. Berlin,

Struzeberch, Vrankenvorde, Novum Angermunde, Stolp, Liven-

walde et Stargarde*), Novum Brandenburch et alia loca plurima

exstruxerunt et gie degerta ad agros reducentes bonis omnibus

habundaverunt.

- Danach hätte also die Gründung Berlins nicht vox der Mün-

digkeit der beiden Markgrafen stattgefunden, die etwa von 1226 an

zu rechnen ists). Die nächste Erwähnung geschieht im Jahre 1244

durch die Anführung eines Propstes von Berlin als Zeugen bei

einer Beurkundung. Zwischen diese beiden Jahre muß man also

die Entstehung des Ortes legen, von allen näheren Bestimmungen

aber absehen. Weil Spandau 1232 die Zusicherung erhielt, daß

alle Städte im Teltow und Barnim ihr Recht von dort zu holen

hätten, so nahm man an, daß von da ab erst mit der Anlage von

Städten in diesen Landen begonnen werden sollte und auch Berlin

1) Monum. Germ. histor. Sceriptorum Tom. XXV. S. 478. -- Märkische

Forschungen IX S. 24. --. ?) Welfe. -- 3) Harz. -- 9) Dorf an der Oder unweit

Angermünde. -- 2) in Mecklenburg-Strelit. =- *) Pauli, Preußische Staatsgeschichte

1 S. 290. F. Voigt in den Märkischen Forschungen IR S. 116.

Schriften des Vereins f. d. Geschichte Berlins. Heft 52.

Sn

dann erst entstanden ist. Indessen konnte es, wenn auch noch nicht

als Stadt, immerhin schon vorhanden gewesen sein. Die Chronica

prineipum bezeichnet die Gründungen nur als castra, advocacias

und loca, nicht als oppida oder civitates. Die Aufzählung der von

den Markgrafen gegründeten Orte geht von Westen nach Osten und

Nordosten, ob zugleich auch“ <ronologisch, ist nicht wahrscheinlich.

Frankfurt wurde 1253 angelegt, Stargard 1259, Neu-Brandenburg

1248. Von den anderen Ortschaften sind die Gründungsjahre nicht

bekannt.

Man hat versucht, die Entstehung mit der ältesten Spandauer

Urkunde vom Jahre 1232 in Beziehung zu seen. Dort heißt es

von den beiden Markgrafen: Insuper civitati nostra Spandowe in-

dulgemus, ut omnes de Terra Teltowe et omnes de Ghelin ne6 non

omnes de nova terra nostra Barnem jura sua ibidem accipiant

et observent Sicut nostram graciam diligunt et favorem, ipsa

antem civitas nostra Spandowe jura sua in Brandenburg afferat

universa. Danach, meint man, wären im Teltow und Barnim die

Städte erst nach 1232 gegründet. Aber dann müßten sie auch

Spandauer Recht gehabt haben, was nachweislich nirgend8, auch

bei Berlin nicht, der Fall ist. Übrigens drückt der lateinische Text

der Urfunde feine bestimmte Vorschrift aus, es wird den Beteiligten

nur die Befolgung anheimgestellt sicut nostram graciam diligunt

et favorem. Die Urkunde ist also für die Zeitbestimmung, um die

es sich hier handelt, unwesentlich.

Die Chronik der sächsischen Fürsten unterließ es, Köln neben

Berlin bei der Aufzählung der neugegründeten Städte zu nennen,

obwohl es doch 1261 schon als Stadt vorhanden war, wie der EGr-

werb der kölnischen Heide unzweifelhaft feststellt. Man kann viel-

leicht annehmen, daß es dem Chronisten nicht wichtig genug neben

Berlin erschien, um namhaft gemacht zu werden. Und doch finden

wir den Ort schon im Jahre 1237 erwähnt, also früher als Berlin.

In der für unsere Landes8geschichte so wichtigen Urkunde dieses Jahres,

die im Auftrage - des Papstes Bestimmungen über das Recht am

Zehnten in der Brandenburger Diözese, ferner über Rechte und

Pflichten der Markgrafen gegen die bischöfliche Kirche in den neuen

Landen östlich der Havel und an der Spree trifft, wird als einziger

geistlicher Zeuge aus diesem neuen Gebiet neben Würdenträgern der

Kapitel oder Stifte in Halberstadt, Magdeburg, Stendal 8Symeon

plebanus de Wolonia aufgeführt. Die Urkunde ist datiert aus

Brandenburg.

Derselbe Symeon erscheint dann wieder 1244 als Zeuge beim

Verzicht der Märkgrafen auf den, Nachlaß geistlicher Personen, ex

wird hier aber praepositus de Berlin genannt. Mitzeugen sind

der Bischof von Brandenburg und zwei andere Geistliche. Der Ort

der Urfunde ist Markee bei Nauen. Ferner kommt ex vor ebenfalls

als. Zeuge in Gemeinschaft des Bischofs und kirchlicher Würdenträger

1245 in Liebenwalde, als das Kapitel von Gramzow die Mark-

grafen zu Schirmherren wählt, dann 1247 bei einer Landschenkung

in der Uckermark, die der Bischof dem Kloster Walkenried macht. In

dem ersten Fall heißt er praepositus de Berlin, im zweiten prae-

Positus de Colonia juxta Berlin. Aus demselben Jahre findet sich

aber auch eine Urkunde, eine Schenkung an Kloster Lehnin, wo er

wieder als praepositus de Berlin bezeichnet wird. Bei diesen beiden

Urkunden fehlt der Ort der Unterzeichnung, aber dem Inhalte nach

wird es wohl kaum in Berlin oder Köln gewesen sein. Wir sehen

ihn also unter wechselndem Titel an verschiedenen Orten auftreten,

aber immer als Zeuge bei wichtigen kirchlichen Verhandlungen und

meist im Gefolge des Bischofs von Brandenburg.

-Um die Stellung dieses Geistlichen zu den beiden Kirchen in

Berlin und in Köln besser beurteilen zu können, sehen wir uns nach

seinen Nachfolgern um. 1265 finden wir urkundlich einen prepositus

Theodorieus in Berlin als Zeugen in Spandau neben Domherren

des brandenburgischen Kapitels, zugleich einen plebanus Gernotus de

Berlin. 1273 denjelben Theodoricus in Brandenburg beim dortigen

Kapitel mit der Bezeichnung prepositus in Colonia und daneben

jeinen (ejusdem) viceprepositus Ludoyieus. Der nämliche Bizepropst

tritt auf 1275, aber als vicepraepositus zu Berlin, in Gottow im

Erzstift Magdeburg, in demselben Jahre und nochmals 1277 in

Magdeburg selbst, immer als Zeuge bei wichtigen geistlichen Ange-

legenheiten des brandenburgischen Kapitels. 1285 bei einer mark-

gräflichen Schenkung für die Kirche in Köln ist gegenwärtig der

Plebanus der Kirche, Joannes, prepogitus in Berlin.

Aus allen diesen Ausführungen ist ersichtlich: erstens der leitende

Geistliche der berlinischen und der kölnischen Pfarrkirchen ist stets

dieselbe Person, mag er fich de Berlin oder de Colonia nennen;

zweitens, er war nicht an die AusSübung seines Pfarramts gebunden,

da -man ihm so oft fern von Berlin begegnet, und zwar meist den

brandenburgischen Kapitelherren angereiht. Daraus ist zu schließen,

daß er über die Einkünfte beider Pfarrstellen verfügte und vermutlich

dem brandenburgischen Kapitel angehörte. In einer Urkunde von

BEET SD:

1319 seßen denn auch der Bischof von Brandenburg und Markgraf

Woldemar als Patron dies Verhältnis der Pfründen endgültig fest,

indem sie die beiden Kirchen zugleich mit der Propstei wirklich zu

einem beneßeium vereinigen und die fkölnische Pfarre und die

Stadt Köln alle Male der berlinischen Propstei unterstellen. Damit

waren dem Propste die Möglichkeit und die Mittel für einen weiteren

Wirkungskreis geboten. Indessen bei den politischen Wirren, die

gleich nach -Woldemars Tode eintraten und durch Bann, und Inter-

dift für die Schwesterstädte noch fühlbarer wurden, erfahren wir

zunächst lange Zeit nichts über die Berliner Pröpste. Daß aber die

Einheit des Pfarrers für beide Kirchen fortbestand, lehrt eine Ur-

funde aus dem Jahre 1355, nach der das Haus der berlinischen

Propstei an einen markgräflichen Vasallen vermietet, der Pfarrer

also auf die kölnische angewiesen war. Im Landbuche Karls IV.

hat der Markgraf das jus patronatus von Berlin und Köln, aber

es besteht nur ein beneficeium, die prepositura Berlyn. 1436 be-

schweren sich beide Städte, daß der Propst die Kirchen nicht ge-

nügend mit Kapellanen versorgt.

Wenn also der Propst in den Urkunden am frühesten mit Köln

in Verbindung gebracht wird, so berechtigt dies no< nicht zu dem

Schlusse, daß die Kirche die ältere sei. =- Die Nachrichten über die

Geistlichen beider Kirchen sind älter, als die “über die Kirchen selbst.

Die ecclesia 8. Nicolai confessoris wird zuerst 1264 genannt ge-

legentlich eines gewährten Ablasses, die ecclesia parochialis in Volne

1285 gelegentlich einer Schenkung, und mit dem Namen ecclesia

St. Petri in Colonia 1327. Beide Kirchen verdanken ihre Gründung

den Brämonstratensern, das heißt dem Domkapitel in Brandenburg,

wie auch die Einsezung von Pröpsten anstatt der Dekane als kir<-

liche Aufsichtosbeamte für eine Anzahl von Pfarreien eine Einrichtung

der Prämonstratenser war. Den Heiligen, auf dessen Namen eine

Kirche geweiht werden sollte, den patronus titularis, bestimmte der

zuständige Bischof, also hier der von Brandenburg. Oft wählte er

den Schußheiligen der bischöflichen Kirche. Die patroni des Branden-

burger Kapitels waren die Apostelfürsten Petrus und Paulus, Petrus

der besondere Heilige der Domkirche. Hieraus würde die Benennung

der kölnischen. Pfarrkirche als ecclesia St. Petri zu erklären sein. Für

den Namen der berlinischen Pfarrkirche ecclesia 8. Nicolai con-

fessoris (1264) fehlt es an einem Hinweise. Dem heiligen Nicolaus

von Myre, der auch der Nationalheilige für Rußland wurde, sind

im nordöstlichen Deutschland viele Kirchen gewidmet. Man hat die