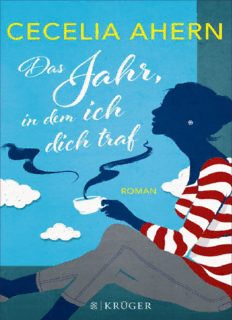

Table Of ContentCecelia Ahern

Das Jahr, in dem ich dich traf

Roman

Inhalt

Für meine Freundin Lucy [...]

Der größte Ruhm liegt [...]

Winter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Frühling

14

15

16

17

18

19

Sommer

20

21

22

23

24

25

26

Herbst

27

28

Dank

Für meine Freundin Lucy Stack

Gerade als die Raupe dachte, alles sei vorbei, verwandelte

sie sich in einen Schmetterling …

Der größte Ruhm liegt nicht darin, niemals zu fallen,

sondern jedes Mal wieder aufzustehen.

Konfuzius

Winter

Die Zeit zwischen Herbst und Frühling, die auf der

nördlichen Halbkugel die kältesten Monate des Jahres

umfasst:

Dezember, Januar und Februar.

Eine Zeit der Untätigkeit oder des Zerfalls.

1

Ich war fünf Jahre alt, als ich erfuhr, dass ich irgendwann

einmal sterben würde.

Dass ich nicht ewig leben würde, war mir bis dahin nie in

den Sinn gekommen, warum auch? Niemand hatte je ein Wort

darüber verloren, nicht einmal flüchtig. Dabei wusste ich schon

einiges über den Tod. Goldfische starben, das hatte ich

hautnah miterlebt. Sie starben, wenn man sie nicht fütterte,

aber manchmal auch, wenn man sie zu viel fütterte. Hunde

starben, wenn sie vor fahrende Autos liefen, Mäuse starben,

wenn wir sie mit Schokokeksen in die Mausefalle lockten, die

wir in der kleinen Toilette aufgestellt hatten. Kaninchen

starben, wenn sie aus dem Stall ausrissen und von den bösen

Füchsen erwischt wurden. Doch die Erkenntnis, dass all diese

Wesen unter bestimmten Bedingungen sterben konnten,

versetzte mich keineswegs in Panik, denn selbst mit meinen

fünf Jahren wusste ich, = dass pelzige Tiere dumme Dinge

taten – Dinge, die mir niemals einfallen würden.

So war es ein ziemlicher Schock für mich, als ich erfuhr,

dass der Tod auch mich irgendwann einmal erwischen würde.

Meiner Quelle zufolge würde ich, wenn ich Glück hatte, auf

die gleiche Weise sterben wie mein Großvater. Nämlich alt.

Nach Pfeifenrauch und Fürzen riechend, mit

Taschentuchklümpchen vom Naseputzen auf der Oberlippe.

Mit Dreck unter den Fingernägeln von der Gartenarbeit. Mit

Augen, die sich in den Winkeln gelblich verfärbten und mich an

die Murmeln aus der Sammlung meines Onkels erinnerten, auf

denen meine Schwester so gern herumlutschte, bis sie mal eine

verschluckte, so dass mein Vater herbeistürzte und ihr so lange

auf den Bauch drückte, bis das Ding wieder herausgehopst

kam. Alt. Mit bis an seine wabblige Titten-Brust

hochgezogenen braunen Hosen, die sich über dem weichen

Wanst spannten, so dass darunter seine von der Hosennaht zur

Seite gedrückten Eier zu sehen waren. Alt. Nein, ich wollte

absolut nicht so sterben wie mein Großvater, aber meiner

Quelle zufolge war es das Beste, worauf ich hoffen konnte.

Es war am Tag der Beerdigung meines Großvaters, als ich

von meinem Cousin Kevin über meinen bevorstehenden Tod

aufgeklärt wurde. An diesem heißesten Tag des Jahres saßen

wir im Gras ganz hinten im langgezogenen Garten meines

Großvaters – so weit wie möglich von unseren trauernden

Eltern entfernt, die in ihren schwarzen Klamotten aussahen wie

Mistkäfer – und tranken rote Limonade aus Plastikbechern. Die

Wiese war übersät mit Löwenzahn und Gänseblümchen und

viel höher als sonst, denn aufgrund seiner Krankheit hatte

Großvater es in seinen letzten Wochen nicht mehr geschafft,

den Garten richtig zu pflegen. Ich erinnere mich, dass ich

traurig war und Großvater gern davor bewahrt hätte, dass sein

wunderschöner Garten ausgerechnet an diesem Tag, an dem er

sich nicht in dem von ihm stets angestrebten perfekten

Zustand befand, so vielen Nachbarn und Freunden präsentiert

wurde. Dass er heute nicht dabei sein konnte, hätte ihn sicher

nicht gestört – Reden war nicht seine Lieblingsbeschäftigung –,

aber er hätte sich garantiert bemüht, den Garten für die Gäste

angemessen zurechtzumachen. Dann wäre er verschwunden

und hätte sich von weitem die lobenden Bemerkungen

angehört, vielleicht am offenen Fenster oben im Haus. Er hätte

so getan, als wäre ihm die allgemeine Bewunderung egal, aber

das wäre sie ihm keineswegs gewesen, und er hätte mit seinen

grasfleckigen Knien und seinen schwarzgeränderten

Fingernägeln dort gestanden, ein zufriedenes Lächeln im

Gesicht. Eine ältere Dame, die sich ihren Rosenkranz ganz fest

um die Fingerknöchel geschnürt hatte, behauptete, sie fühle

seine Präsenz im Garten, aber ich merkte nichts davon. Ich war

ganz sicher, dass mein Großvater nicht anwesend war. Der

Zustand des Gartens hätte ihn geärgert, er wäre ihm

unerträglich gewesen.

Immer wieder füllte Großmutter eine Gesprächspause mit

Bemerkungen wie: »Aber seine Sonnenblumen gedeihen ganz

prächtig, Gott hab ihn selig«, oder: »Jetzt hat er die Petunien

gar nicht mehr blühen sehen«, worauf der Klugschwätzer

Kevin murmelte: »Ja, jetzt ist er selber der Dünger.«

Alle lachten leise. Über Kevins Kommentare wurde immer

gelacht, denn Kevin war cool. Er war der Älteste, fünf Jahre

älter als ich, und als reifer Zehnjähriger sagte er gemeine und

grausame Dinge, die sich kein anderer von uns Kindern getraut

hätte. Selbst wenn wir etwas gar nicht lustig fanden, lachten

wir, denn wir wussten, dass wir sonst umgehend zur

Zielscheibe seiner Gemeinheiten wurden. An jenem Tag traf es

mich. Ich fand es einfach nicht witzig, dass mein toter

Großvater unter der Erde lag und den Petunien beim Wachsen

half. Ich fand es auch nicht schrecklich. Nein, für mich war es

eher eine schöne, irgendwie bereichernde Vorstellung – und

vor allem schien es mir richtig. Genau das hätte mein

Großvater gewollt, jetzt, wo er nicht mehr mit seinen dicken

Wurstfingern zum Blühen und Gedeihen seines wundervollen