Table Of ContentApostila Beta

Prof. Thiago Paulin Caraviello

Introdução

Quando observamos o céu noturno, é difícil acreditar que aqueles pequenos pontos brilhantes, as estrelas,

possam ter um significado tão extraordinário nas questões fundamentais que a humanidade busca responder há milênios.

Estudar as estrelas ajuda a compreender nossas origens e também nosso destino, pois estamos abrigados em um sistema

planetário que pertence a uma estrela, o Sol.

Conhecer as características das estrelas e a sua evolução, permite decifrar o passado e prever o futuro do Sol.

Além disso, as estrelas encontram-se em condições físicas que nenhum laboratório reproduz, como por exemplo, o

ambiente que permite a síntese dos elementos químicos e a produção de energia, indispensáveis à vida na Terra.

O espectro eletromagnético

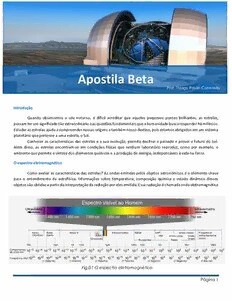

Como avaliar as características das estrelas? As ondas emitidas pelos objetos astronômicos é o elemento chave

para o entendimento da astrofísica. Informações sobre temperatura, composição química e estado dinâmico desses

objetos são obtidas a partir da interpretação da radiação por eles emitida. Essa radiação é chamada onda eletromagnética

Fig.01 O espectro eletromagnético

Página 1

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

por se tratar do transporte de energia por meio de flutuações dos campos elétrico e magnético sem transporte de matéria

(Apêndice A).

O espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências das ondas eletromagnéticas.

O espectro eletromagnético se estende desde ondas de baixa frequência, ondas de rádio, até as de maior frequência como

os raios gama e os raios cósmicos (Fig.01).

No vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas é constante e de valor c 3.108 m/s. Portanto, da equação

fundamental da ondulatória (v =.f ), temos que quanto maior a frequência da onda ( f ), menor será o comprimento

de onda () correspondente.

Em 1905, Einstein propôs que as ondas eletromagnéticas eram quantizadas, ou seja, encontradas apenas em

múltiplos inteiros de uma quantidade elementar, o quantum. Hoje a quantidade elementar de luz (faixa visível do espectro

eletromagnético) é chamada de fóton. Segundo Einstein, um fóton de luz de frequência f tem energia dada por:

hc

E =h f =

Ondehé a constante de Planck, que tem valor de h=6,63.10-34J.s = 4,14.10-15 eV.s .

A menor energia que uma onda eletromagnética, de frequência f , pode possuir é h.f , ou seja, a energia de um

único fóton. Se a onda possui uma energia maior, esta deve ser um múltiplo inteiro de h.f . Essa é a ideia da quantização

de energia!

Lei de Wien

Imagine que você tenha perdido uma haste de ferro em um quarto escuro. Você não pode ver a haste porque ela

emite pouquíssimos fótons visíveis. Agora imagine que exista um maçarico no quarto. Você o liga e aquece a haste por

vários segundos, até ficar incandescente.

A primeira cor visível da haste é a vermelha, ou seja, ela brilha na “cor vermelho incandescente”. Esquentando

um pouco mais, a haste fica laranja e mais brilhante, e a sentimos mais quente. Esquentando mais, ela torna-se amarela

mais brilhante, e ainda mais quente. Depois de aquecê-la ainda mais, a haste parecerá branca incandescente e mais

brilhante ainda. Se ela não entrar em fusão, esquentá-la mais fará a haste parecer azul e ainda mais brilhante, e ainda

mais quente. Esse experimento mostra como a quantidade de radiação eletromagnética que qualquer objeto emite muda

com a sua temperatura. Um objeto “vermelho incandescente” é o mais frio de todos os corpos incandescentes.

Se você fizer passar a luz emitida por um objeto aquecido, como a haste de ferro, através de um prisma, descobrirá

que todos os comprimentos de onda estão presentes e um deles é o mais brilhante. Este comprimento de onda de pico é

a cor que o objeto parece ter( ).

máx

Quando o objeto é relativamente frio, como uma rocha ou um animal, seu é um comprimento de onda de

máx

rádio ou infravermelho. Quando ele está quente o bastante, como o fogo ou o Sol, seu está na faixa do visível,

máx

conferindo-lhe sua cor característica. Excepcionalmente, objetos quentes, como algumas estrelas, emitem o na parte

máx

do ultravioleta de seu espectro eletromagnético.

Página 2

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

Em 1893, o físico alemão Wilhem Wien mostrou que:

“O comprimento de onda de pico da radiação emitida por um corpo é inversamente proporcional à sua

temperatura.”

Em outras palavras: quanto mais quente torna-se o objeto, mais curto é o seu . Matematicamente, a relação

máx

pode ser expressa como:

T =2,898.10−3mK (Lei de Wien)

máx

O gráfico abaixo (Fig.02) exemplifica um corpo que foi aquecido de 500K a 5000K. O aumento da temperatura é

acompanhando da diminuição do comprimento de onda máximo que o corpo emite. Note que a intensidade, ou seja,

máx

o brilho associado ao aquecimento aumenta com a temperatura.

Fig.02 Relação de distribuição espectral da radiação térmica com a

temperatura.

Leis de Kirchhoff

Em 1814, o físico alemão Joseph von Fraunhofer repetiu o experimento clássico de Newton ao passar um feixe de

luz do Sol através de um prisma. Entretanto, Fraunhofer expandiu o espectro das cores do arco-íris resultante. Ele

descobriu que o espectro solar continha centenas de finas linhas negras, que se tornaram conhecidas como linhas de

absorção porque os raios de luz correspondentes às cores foram absorvidos por gases entre o Sol e o observador na Terra.

Página 3

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

Por volta da metade do século XIX, os

químicos descobriram que poderiam produzir

linhas espectrais em laboratório. Por volta de

1857, o químico alemão Robert Busen

inventou um bico de gás especial que produz

uma chama pura e constante. Certos

elementos químicos são fáceis de identificar

pelas cores características emitidas quando

uma pequena porção deles é salpicada em uma

chama de um bico de Bunsen (teste da chama).

Um colega de Bunsen, Gustav

Kirchhoff, sugeriu que a luz de chamas

coloridas poderia ser estudada passando-a

através de um prisma. O processo de análise do

espectro de um objeto é chamado

espectroscopia. Pela separação das cores, Bunsen e Kirchhoff descobriram que o espectro de uma chama consiste de um

padrão de finas linhas espectrais brilhantes chamadas de linhas de emissão, contra um fundo escuro. Em seguida,

descobriram que o número de linhas produzidas e suas cores são únicos para cada elemento ou composto que o produz.

Assim, em 1859, nasceu a técnica da análise espectral, a identificação de substâncias químicas por meio da análise da luz

que o corpo emite.

Seguem exemplos das linhas de emissão de algumas substâncias:

No início da década de 1860, Kirchhoff descobriu as condições sob as quais diferentes tipos de espectros são

observados. Sua descrição é sumarizada hoje como as leis de Kirchhoff:

1ª Lei: Um sólido, líquido ou gás denso produz um espectro contínuo, ou seja, um arco-íris completo de cores sem qualquer

linha espectral.

2ª Lei: Um gás rarefeito (oposto a denso) frio produz um espectro de linhas de emissão, ou seja, uma série de linhas

espectrais brilhantes contra um fundo escuro.

A luz emitida por lâmpadas de néon e por lâmpadas de vapor de mercúrio a baixa pressão produzem espectros

de linha de emissão.

Página 4

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

3ª Lei: A luz de um objeto com espectro contínuo que passa através de um gás rarefeito (frio) produz um espectro de

linhas de absorção, ou seja, uma série de linhas espectrais escuras entre as cores do arco-íris.

Exemplo: O filamento de uma lâmpada de tungstênio (sólido) emite um espectro contínuo (figura A). O vapor de

mercúrio frio emite um espectro com linhas de emissão (figura B). Se o vapor de mercúrio for colocado entre o prisma e

o filamento de tungstênio, mais quente que o mercúrio, veremos o espectro com linhas de absorção (figura C).

A luz do Sol e a luz de outras estrelas passam através de vários gases frios em seu caminho até nós. Assim, a luz

das estrelas produz espectros de linhas de absorção.

Linhas espectrais são formadas pela emissão ou absorção de fótons, pelas mudanças na quantidade de energia

em um determinado átomo.

Classes espectrais das estrelas

As raias visíveis no espectro de uma estrela permitem ordenar esses astros em classes de objetos similares. A

classificação espectral atualmente em uso é baseada num esquema estabelecido em 1890 (Harvard Spectral Sequence).

Da mais quente a mais fria, as estrelas são agrupadas em classes identificadas pelas letras do alfabeto W, O, B, A, F, G, K,

M e também R, N e S. Como são muito poucas as estrelas que entram nas classes W, R, N e S, sobram apenas os sete

grupos destacados, fáceis de memorizar considerando as iniciais da seguinte frase em inglês:

Oh, Be A Fine Girl: Kiss Me!

Para uma melhor caracterização dos espectros das estrelas, as classes espectrais são subdivididas em dez grupos

cada, designados pela letra correspondente seguidos de um algarismo de 0 a 9. Assim, a classe B, por exemplo, é

subdividido em classes B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. Às vezes utiliza-se também o número 10, que corresponde à

primeira subclasse da letra seguinte. Por exemplo, B10 é equivalente a A0 e G10 corresponde a K0.

Página 5

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

O Sol pertence à classe espectral G2, sendo muito semelhante a Capella (G0), enquanto Sirius é da classe A1 e

Betelgeuse à classe M2.

A tabela a seguir fornece características das classes espectrais, também chamados de tipos espectrais, como: a

cor, valores médios de temperatura e a composição química obtida da análise das linhas de absorção.

Classe Cor Temp. Exemplos

Linhas de absorção

Espectral Superficial

O Azul 50 000 K a Hélio ionizado e metais; raias de Hidrogênio de Mintaka

25 000 K baixa intensidade. Alnitak

B Azulada 25 000 K a Hélio neutro e metais ionizados; raias de Rigel

11 000 K Hidrogênio de alta intensidade. Spica

A Branca 11 000 K a Linhas de hidrogênio dominantes; metais Sirius

7 500 K fracamente ionizados. Vega

F Branco- 7 500 K a Metais neutros e fracamente ionizados; raias de Procion

amarelado 6000 K Hidrogênio de baixa intensidade. Canopus

G Amarela 6 000 K a Cálcio fracamente ionizado e metais neutros; Sol

5 000 K raias de Hidrogênio de baixa intensidade. Capella

K Laranja 5 000 K a Metais neutros; raias de moléculas começam a Aldebaran

3 500K aparecer. Arcturus

M Vermelha 3 500 K a Raias de óxido de Titânio molecular dominantes; Betelgeuse

2 700 K metais neutros. Antares

Luminosidade e Fluxo de energia

Consideremos uma estrela esférica de raio R localizada a uma distância d do observador. A luminosidade L da

estrela é definida como a energia total emitidaE, em todas as direções, por unidade de tempo.

E J

L= L = =W

t s

A luminosidade traz a ideia de “brilho real” do astro.

Já o fluxo de energia F está associado ao “brilho aparente” de um astro. É determinado como a passagem da

energia E, por unidade de área A, ao longo do tempo t . Também podemos interpretá-lo como luminosidade por

unidade de área; ou seja:

E L J W

F = = F = =

A.t A m2.s m2

Analisando a situação em que toda a energia produzida no interior da estrela passa pela sua superfície, cuja área

é dada por A=4.R2(Apêndice B), o fluxo da energia na superfície da estrela será:

L

F =

4.R2

Página 6

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

Outro resultado importante para a análise do fluxo de energia foi obtido por dois físicos austríacos: Josef Stefan e

Ludwig Boltzmann. Inicialmente, Stefan obteve experimentalmente que o fluxo é proporcional à quarta potência da

temperatura absoluta. Em seguida Boltzmann deduziu esse resultado a partir das Leis do Eletromagnetismo e da

Termodinâmica. Assim, o fluxo luminoso também pode ser expresso por:

F =.T4

Onde =5,67.10−8W.m−2.K−4, é a constante de Stefan-Boltzmann. Logo, a luminosidade pode ser expressa da

seguinte forma:

L

F =

4.R2 L =4.R2..T4

F =.T4

Note que a luminosidade é uma

característica intrínseca (“brilho real”) da

estrela e só depende da sua temperatura T e

do seu tamanho R(raio). Já o fluxo varia com a

distância à estrela (“brilho aparente”). Quanto

mais distante estiver, menor será o fluxo.

A Fig.03, ilustra a relação entre áreas

atravessadas pelo mesmo feixe de luz. Assim,

quanto maior a distância, maior a área da esfera

fictícia e menor o fluxo de energia que passa por

ela.

Sendo d a distância à estrela, o fluxo

será: Fig.03 Aumentando a distância à estrela, sua luz é espelhada

p o r uma área maior e o fluxo luminoso (brilho aparente)

diminui.

L

F =

4.d2

Magnitude: escala de brilho das estrelas

Facilmente todos nós já percebemos que as estrelas se apresentam com diferentes brilhos no céu. Este fato é

devido principalmente a dois fatores: às distâncias que nos separam das estrelas e às suas dimensões.

Hiparco (séc II a.C.), astrônomo grego que viveu em Alexandria, no Egito, classificou as estrelas de acordo com

seus brilhos em seis categorias que, mais tarde, foram chamadas de grandezas. As estrelas mais brilhantes do céu eram,

para Hiparco, as de primeira grandeza, pois são as primeiras que surgem logo após o pôr-do-sol. As de brilho um pouco

inferior eram as de segunda grandeza, pois aparecem depois das mais brilhantes e assim sucessivamente. Seguindo-se a

ordem das grandezas, nota-se um progressivo decréscimo no brilho das estrelas, estando as de sexta grandeza no limite

da visibilidade humana.

É importante notar que esta escala é extremamente subjetiva, pois avaliar visualmente as diferenças de brilho

entre as estrelas não é tarefa simples e, naturalmente, depende da qualidade dos olhos dos observadores.

Página 7

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

Devido a este fato, na astronomia

moderna, a escala de grandezas caiu em completo

desuso, sendo substituída pela de magnitudes

aparentes, que possui uma definição mais precisa,

não dependendo de subjetividades como a

anterior. Entretanto, a magnitude aparente,

representada pela letra m , continua sendo um

número associado ao brilho que um astro possui

no céu sem levar em conta sua distância à Terra.

As magnitudes aparentes são

inversamente proporcionais aos brilhos dos astros,

Fig.04 Limite visual de instrumentos astronômicos e

ou seja, quanto maior a magnitude aparente,

magnitude aparente de alguns astros.

menor é o brilho aparente.

Fato importante é que existem astros cujas magnitudes aparentes são menores que zero. Os valores negativos

surgiram, pois, quando a escala foi elaborada, os astrônomos precisaram escolher uma estrela padrão ou de referência,

para que os brilhos das demais fossem comparados com o dela e as magnitudes pudessem ser obtidas em relação à padrão.

Como esse trabalho foi realizado no hemisfério Norte, escolheu-se uma das estrelas mais brilhantes daquele hemisfério.

A estrela escolhida foi Vega da constelação da Lyra, que recebeu, inicialmente e arbitrariamente, a magnitude aparente

igual a zero (m= 0).

Atualmente, o processo de calibração dos fotômetros astronômicos é diferente, pois usa-se a chamada sequência

polar Norte, isto é, um conjunto de estrelas vistas nas proximidades do polo celeste Norte, de tal forma que os dados

obtidos foram aperfeiçoados e o próprio brilho de Vega corrigido (m 0,03). Assim, as quatro estrelas mais brilhantes

que Vega e recebem valores negativos de magnitudes aparentes são: Sirius, Canopus, Alfa Centauro e Arcturus. Além

dessas estrelas, muitos astros do Sistema Solar têm brilhos superior ao de Vega e, consequentemente, suas magnitudes

aparentes são negativas.

Em 1856, Norman Pogson propôs que a escala de magnitude fosse tal que uma estrela de magnitude 1 fosse

exatamente 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6 que é o limite da visibilidade humana, ou seja, o

fluxo da estrela de magnitude 1 deveria ser 100 vezes maior que uma estrela de magnitude 6. Matematicamente, temos:

F

1 =100

F

6

Chamando de F aF , os brilhos respectivamente de estrelas de magnitude 2 a 5, podemos escrever:

2 5

F F F F F

1 . 2 . 3 . 4 . 5 =100

F F F F F

2 3 4 5 6

Considerando que a razão entre os brilhos de duas estrelas com magnitudes adjacentes é constante ( A), temos:

F F F F F

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = A

2

F F F F F A5 =102 A=10 5 = 2,512

2 3 4 5 6

A6−1 =100

Página 8

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

Ou seja, a diferença entre uma unidade de magnitude implica na razão de brilho de 2,512. Uma estrela de

magnitude 1 é cerca de duas vezes e meia mais brilhante que uma estrela de magnitude 2, que também é duas vezes e

meia mais brilhante que uma estrela de magnitude 3 e assim por diante.

Sejam duas estrelas com magnitudes m e m , cuja diferença entre elas é m −m . Analogamente ao cálculo

A B A B

anterior, deve-se multiplicar A tantas vezes quanto for o valor de m −m para encontrar a razão entre os fluxos das

A B

estrelas, ou seja:

F

A.A.A . . . A= AmA−mB = B

F

m −m vezes A

A B

2

Com alguns cálculos e sendo A=10 5, temos:

FFB = AmA−mB logFFB = log(AmA−mB )logFFB = mA −mB.log1025

A A A

F 2 5 F

log B = (m −m ).log10 m −m = .log B

F 5 A B A B 2 F

A A

5 F

m −m = − .log A

A B 2 F

B

(Equação geral das magnitudes)

A magnitude aparente de uma estrela mmede seu brilho aparente sem levar em conta sua distância à Terra.

Mas será que Sírius, com m = -1,42 é intrinsecamente mais brilhante do que Vega com m = 0? Para comparar os brilhos

reais de duas estrelas, precisamos usar uma medida de brilho que compare os astros à mesma distância. Para isso,

definimos magnitude absoluta, representado por M , a magnitude teórica que a estrela teria se estivesse a uma distância

padrão de 32,6 anos-luz ou 10 parsecs (Apêndice C). Neste caso a magnitude aparente representaria o “brilho real” das

estrelas, ou seja, suas luminosidades.

Seja ma magnitude aparente de uma estrela a distância d , medida em parsec, da Terra. Da definição de fluxo e

da equação geral das magnitudes, temos que a sua magnitude absoluta M , isto é, sua magnitude a d=10parsecs de

distância, pode ser expressa por:

5 F

m−M = − .log m

2 F 5 L 4.d2 5 L 102

M m−M = − .log m . m−M = − .log m .

2 4.d2 L 2 L d2

L

M M

F =

4.d2

Como a comparação está sendo feita com o mesmo astro, a luminosidade é constante L =L , logo:

m M

2

5 10 5

m−M =− .log m−M =− .2(log10−logd)m−M =5.logd −5

2 d 2

(Equação de Pogson)

Página 9

Olimpíada de Astronomia e Astrofísica Apostila Beta - Astrofísica

Chama-se magnitude combinada m a magnitude equivalente de um sistema binário, isto é, formado por duas

C

estrelas, ou por um sistema múltiplo. A magnitude combinada pode ser estimada somando os fluxos luminosos de todas

as estelas do sistema.

Exemplo: Se conhecemos as magnitudes aparentes de duas estrelas que formam um sistema binário m e m ,

1 2

cujo plano está perpendicular à linha de visada do observador, e os respectivos fluxos luminosos são F e F . Da equação

1 2

geral das magnitudes temos que a magnitude combinada m do sistema, pode ser expressa por:

C

5 F

m −m = − .log C 5 F +F 5 F

c 1 2 F1 mc −m1 = −2.log 1F 2 mc = m1 − 2.log1+ F2

1 1

F = F +F

C 1 2

Diagrama Hertzsprung-Russel (H-R)

O diagrama Hertzsprung-Russell, ou simplesmente diagrama H-R, é um gráfico de distribuição de estrelas que

mostra a relação entre a magnitude absoluta ou luminosidade versus a classificação espectral e a temperatura efetiva

(Gráfico 1). Esse diagrama é uma espécie de retrato de família das estrelas!

O diagrama H-R mostra basicamente três agrupamentos: os mais numerosos, na região central, que contém 90%

das estrelas e é chamado de Sequência Principal. Acima da Sequência Principal aparece um grupo de estrelas muito

luminosas, as gigantes e supergigantes azuis e vermelhas. Abaixo da Sequência Principal existe um grupo de estrelas pouco

luminosas que, ao contrário das gigantes, tem raios menores que aqueles das estrelas da Sequência Principal. Por esse

motivo, e por terem temperaturas próximas a 10 000 K, são chamadas de anãs brancas.

Gráfico 1

Página 10