Table Of ContentSumário

Prefácio de Paolo Dilonardo e Anne Jump

Introdução de David Rieff

Uma discussão sobre a beleza,

1926... Pasternak, Tsvetáieva, Rilke

Amando Dostoiévski

Um destino duplo: sobre Artemisia, de Anna Banti

Questão em aberto: o caso de Victor Serge,

Alienígena: a propósito de Embaixo da geleira, de Halldór

Laxness

11/9/2001

Algumas semanas depois

Um ano depois

Fotografia: uma pequena suma

Sobre a tortura dos outros

A consciência das palavras: discurso ao receber o prêmio

Jerusalém

O mundo enquanto Índia: a Conferência São Jerônimo sobre

tradução literária

Sobre coragem e resistência: discurso de abertura do prêmio

Oscar Romero

Literatura é liberdade: discurso ao receber o prêmio Friedenspreis

Ao mesmo tempo: o romancista e a discussão moral — Conferência Nadine

Gordimer

Referências

Prefácio

O que segue nestas páginas é uma obra que Susan Sontag estava esboçando e

planejando com dedicação nos últimos anos da sua vida. Entre outros projetos —

que incluíam um terceiro livro sobre doença, mais autobiográfico, um romance

passado no Japão e uma coletânea de contos —, ela pretendia publicar uma nova

coletânea de ensaios, “minha última”, como dizia, antes de voltar para a ficção.

Sontag preparou vários rascunhos de sumário, ordenando os artigos que havia

escrito desde a publicação de Questão de ênfase e deixando espaço para alguns

ensaios que planejava escrever, em especial um sobre o pensamento aforístico,

tema pelo qual se interessava fazia algum tempo, como futuras edições dos seus

cadernos de notas irão demonstrar. Exceto por esses ensaios não escritos, no

entanto, este volume está o mais próximo possível do livro que ela tencionava

publicar.

Embora não possamos saber quais destas páginas ela teria reescrito (e sem

dúvida encontraria muito que revisar), preparamos estes ensaios exatamente da

maneira como tantas vezes trabalhamos com Susan Sontag. Ao longo deste livro,

nos empenhamos para recuperar a versão original dos textos, nas passagens em

que a versão foi cortada ou modificada quando de sua primeira publicação.

Seguimos a ordem esboçada em suas anotações para esta coletânea e

incorporamos as suas sucessivas correções aos ensaios e as emendas que a autora

fez em edições estrangeiras por ela aprovadas.

Começando por um texto sobre a beleza, em que Sontag defende serem

mutuamente inextricáveis os valores éticos e estéticos, a primeira seção forma a

parte deste livro que ela chamou de “Encaminhamento”, num rascunho do seu

sumário, e compreendia os ensaios escritos como introduções para obras de

literatura em tradução. As introduções foram todas publicadas antes dos livros

que acompanhavam e, em seguida, foram revisadas repetidas vezes por Sontag,

com exceção do ensaio sobre Halldór Laxness, que ela estava revisando em

dezembro de 2004. Lidos em conjunto, esses retratos e apreciações de escritores

admirados têm muita coisa em comum: a celebração da literatura russa e de seus

temas, desde Tsvetáieva e Pasternak até Dostoiévski e Leonid Tsípkin e a sua

“extraordinária viagem mental pela realidade russa”; a natureza solitária da

escrita de ficção, desde a escrita “para a gaveta”, de Tsípkin, até a dança

amorosa de Anna Banti com o seu personagem; a “viagem da alma” partilhada

por aqueles que se correspondiam em 1926 e revelada nas obras de Tsípkin,

Banti, Serge e Laxness; e, acima de tudo, a meditação prolongada e auto-

reveladora sobre a arte de contar histórias, sobre a “verdade da ficção”, sobre

“como narrar e com que fim”, e sobre um subgênero particular do romance, “a

reconstituição da vida de uma verdadeira pessoa de talento a partir de uma outra

era”.

Os primeiros três artigos da segunda seção são artigos políticos sobre as

conseqüências do 11 de Setembro e sobre a “guerra contra o terrorismo”. O

primeiro artigo, escrito dias depois dos ataques, foi reproduzido numa versão um

pouco diferente na revista The New Yorker ; a versão que aparece aqui é a

original, publicada em tradução em muitos países estrangeiros. O segundo

artigo, par do primeiro e uma reflexão sobre ele, é inédito em inglês. O terceiro

artigo volta a esses mesmos temas um ano depois dos ataques. Esta é a primeira

vez que os três ensaios aparecem impressos juntos.

A segunda metade dessa seção compreende dois artigos sobre fotografia, uma

coda, de certo modo, para Diante da dor dos outros — o primeiro, uma breve

coletânea de pensamentos sobre o tema, e o segundo, uma análise cáustica do

escândalo de Abu Ghraib, a reação do governo Bush e a guinada da cultura

americana rumo àquilo que Sontag classificou como “uma crescente aceitação da

brutalidade”.

Os últimos anos da vida de Sontag foram de um persistente engajamento

político, como demonstram esses artigos sobre o jornalismo. Trata-se de

assuntos em que ela se envolvia a fundo e, embora quisesse arranjar tempo para

trabalhar em seus projetos de livros, de ficção sobretudo, os fatos do mundo

instigavam-na a reagir, a entrar na luta e conclamar os outros a fazer o mesmo.

Ela participava porque não podia não participar.

Naqueles mesmos anos, a obra literária e o ativismo político de Sontag

resultaram no seu crescente reconhecimento internacional. Ganhou uma série de

prêmios, entre eles o de Jerusalém, o Friedenspreis, o Príncipe de Astúrias e o

prêmio Literário da Biblioteca Pública de Los Angeles, e foi convidada para dar

palestras em formaturas, universidades e feiras de livros em todo o mundo. A

terceira seção é uma coletânea de discursos feitos por Sontag em tais eventos.

Nos discursos, a sua voz pública, embora discorra sobre os principais temas

literários e políticos da primeira e da segunda seção deste livro, reflete sobre o

papel dessa voz e trava um diálogo irresistível com a voz do escritor, defende a

tarefa e o ofício da literatura (e da tradução) e revela relances da vida de uma

leitora militante e de uma entusiasta da república das letras.

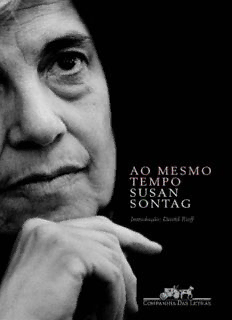

Susan Sontag não tinha um título para a coletânea em preparo. Escolhemos Ao

mesmo tempo, título do seu último discurso, como uma homenagem ao teor

polifônico deste livro, ao caráter inseparável que têm, em seus livros, a literatura

e a política, a estética e a ética, a vida interior e a exterior.

Paolo Dilonardo e Anne Jump

Introdução

Ao pensar em minha mãe, agora, mais de um ano após a sua morte, muitas

vezes me deparo com aquela espantosa expressão que se encontra no grande

poema de Auden em homenagem a Yeats — palavras que sintetizam o que a

limitada consumação da imortalidade artística pode, por vezes, conferir e que,

simultaneamente, são um extraordinário eufemismo para a extinção. Depois de

morto, Yeats, escreve Auden, “transformou-se nos seus admiradores”.

Entes queridos, admiradores, detratores, obras, obra: além das memórias que

em breve serão distorcidas ou pelo menos devidamente emendadas e preparadas

para edição, além dos pertences que em breve irão se dispersar ou ser

distribuídos, além das bibliotecas, dos arquivos, das gravações de voz, dos

vídeos e das fotos — sem dúvida, isso é o máximo que pode perdurar de uma

vida, por maior que tenha sido a bondade dessa vida, por maiores que sejam as

suas realizações.

Conheci muitos escritores que aliviavam seu sentimento de mortalidade, na

medida do possível, com pelo menos a fantasia de que a sua obra sobreviveria a

eles e também com a idéia da vida dos seus entes queridos, que se manteriam

fiéis à sua memória, durante o tempo que restasse a eles. Minha mãe era um

desses escritores — trabalhava com um olho imaginativamente voltado para a

posteridade. Eu devia acrescentar que, em razão do seu medo imoderado da

extinção — em nenhuma parte dela, mesmo nos derradeiros dias de agonia,

houve a menor ambivalência, a menor aceitação —, tal pensamento não só não

representava um consolo escasso como não representava consolo nenhum. Ela

não queria partir. Não tenho a pretensão de saber tudo o que ela sentiu enquanto

morria, deitada durante três meses em dois leitos sucessivos, em dois quartos de

hospital, enquanto seu corpo se tornava uma imensa ferida, mas pelo menos isso

eu posso afirmar com segurança.

O que mais posso dizer? Pessoalmente, muito, é claro, mas não me proponho

a fazer isso. Portanto, neste texto, permitam que eu seja um daqueles

admiradores, e não um filho, e apresente esta última coletânea de seus ensaios

que ela mesma, em grande parte, selecionou e planejou. Caso tivesse ganhado

um prolongamento de vida, mesmo que pequeno, por obra de uma remissão do

seu câncer no sangue, tenho certeza de que ela teria ampliado este livro,

emendado os ensaios (nunca houve um livro que ela publicasse sem fazer isso) e,

sem dúvida, teria também feito cortes. Ferozmente orgulhosa da sua obra, era

também uma crítica severa dos próprios escritos. Mas caberia a ela fazer tais

mudanças, não a mim, certamente, no papel de admirador. Outras obras de Susan

Sontag serão publicadas nos próximos anos — diários, cartas, ensaios não

coligidos — e estas serão moldadas pela minha mão e pelas mãos de alguns

outros. Mas não aqui, não agora. Desta vez, desta última vez, é possível para

mim saber e assim honrar plenamente as intenções dela.

Mesmo ao fazê-lo, porém, estou de todo consciente de que o fato de ser este o

seu último livro lhe dá um peso específico, que de outra forma ele não teria. De

maneira inevitável, será lido como uma súmula, como as suas últimas palavras.

O fato de que ela não tencionava fazer deste livro as suas últimas palavras, e de

que ela, antes que a sua enfermidade a despojasse da sua identidade de escritora

(como fez, de forma horrível, bem antes de ela morrer), estava repleta de planos

de novos escritos, sobretudo de contos e de um novo romance, pouco poderá

fazer para mudar essa impressão. E não é sem razão; os temas dos ensaios e

discursos deste livro representam com fidelidade, creio, não todas, sem dúvida,

mas muitas das questões — políticas, literárias, intelectuais e morais — que

eram do maior interesse para a minha mãe.

Ela se interessava por tudo. De fato, se eu tivesse de escolher uma única

palavra para evocá-la, seria avidez. Ela queria experimentar tudo, provar tudo, ir

a toda parte, fazer tudo. Mesmo o ato de viajar, escreveu certa vez, ela o

concebia como um acúmulo. E o seu apartamento, que era uma espécie de

reificação do que a sua cabeça continha, estava entupido, à beira da explosão,

por uma coleção, espantosamente disparatada, de objetos, impressos, fotos e, é

claro, livros, livros intermináveis. Talvez fosse a gama dos seus interesses aquilo

que era difícil apreender (pelo menos para mim) e impossível de acompanhar.

No seu conto “Projeto de uma viagem à China”, ela escreveu:

Três coisas que há vinte anos prometo, a mim mesma, fazer antes de morrer:

— escalar o monte Cervino

— aprender a tocar cravo

— estudar chinês

Em outro conto, “Interrogatório”, ela escreveu: “Conhecemos mais do que

podemos usar. Veja só toda essa tralha que tenho dentro da cabeça: foguetes e

igrejas de Veneza, David Bowie e Diderot, o prato vietnamita nuoc mam e Big

Macs, óculos escuros e orgasmos”. E depois acrescentava: “E nem de longe

sabemos o bastante”. Creio que, para ela, o prazer de viver e o prazer de

conhecer eram de fato a mesma coisa. Na minha perspectiva de admirador, é isso

o que extraio de boa parte da sua obra, inclusive deste livro.

Eu brincava com minha mãe, dizendo que, embora ela tivesse, em larga

medida, mantido a sua biografia fora da sua obra, os seus ensaios de apreciação

— sobre Roland Barthes, Walter Benjamin ou Elias Canetti, para citar três entre

os melhores — eram mais auto-reveladores do que ela talvez imaginasse. No

mínimo, eram idealizações. Na época, ela ria, em ligeira concordância. Mas

nunca tive certeza de que ela de fato concordasse, e nem tenho agora. Voltei a

recordar tais conversas quando, no ensaio “Uma discussão sobre a beleza”,

incluído neste volume, deparei com a frase que diz: “A beleza é uma parte da

história da idealização, que é, ela mesma, uma parte da história da consolação”.

Será que ela escrevia para se consolar? Creio que sim, mas isso é antes uma

intuição do que um juízo fundamentado. A beleza, eu sei, era um consolo para

ela, quer a encontrasse nas paredes dos museus, dos quais era uma visitante

ardorosa e inveterada, nos templos do Japão, que ela tanto adorava, na música

séria, que era o fundo musical quase incessante de suas noites em casa, enquanto

trabalhava, e nas gravuras do século xviii, nas paredes do seu apartamento. “A

capacidade de ser assombrado pela beleza”, escreveu ela no mesmo ensaio, “é

espantosamente tenaz e sobrevive em meio às mais berrantes distrações.” Eu

poderia especular que aqui ela está pensando na mais berrante de todas as

distrações que demandavam sua atenção, em vida, a sua doença, os dois

episódios de câncer que a devastaram, mas a que ela sobreviveu (obviamente,

esse ensaio foi escrito antes de ela desenvolver o câncer pela terceira e última

vez).

Ao comentarem a obra de minha mãe, dizem às vezes que ela estava dividida

entre esteticismo e moralismo, beleza e ética. Qualquer leitor inteligente verá a

força disso, mas creio que uma crítica mais sagaz enfatizaria a inseparabilidade

desses temas na sua obra. “A sabedoria que se torna acessível graças a uma

dedicação profunda, de toda a vida, à estética”, escreveu ela, “não pode, me

atrevo a dizer, equiparar-se a nenhum outro tipo de seriedade.” Não sei se isso é

verdade. Sei que ela acreditava nisso com todas as fibras do seu ser e que sua

insistência quase religiosa em nunca perder um concerto, uma exposição, uma

ópera ou um balé era para ela um ato de lealdade à seriedade, não um deleite, e

era uma parte do seu projeto como escritora, não um gosto, muito menos um

hábito.

Isso levou-a a uma espécie de “devocionismo”. Ela se avantajava na

admiração. Noutro ensaio deste volume, “1926...”, uma reflexão sobre

Pasternak, Tsvetáieva e Rilke, ela apresenta os três poetas como partícipes de um

sagrado delírio da arte, de um deus (Rilke), e de seus dois adoradores russos que,

escreve ela, “nós, os leitores de suas cartas, sabemos que são futuros deuses”. A

pertinência de tal culto era, para minha mãe, evidente em si mesma, e ela o

praticou até não poder mais praticar o que quer que fosse, a tal ponto era esse

culto a sua segunda natureza. É disso que tratam os seus ensaios sobre a

admiração. E embora ela valorizasse a sua obra como escritora de ficção muito

mais do que qualquer outra coisa que fazia, era também por isso que não

conseguia parar de escrevê-los — como este livro mostra pela última vez.

Na expectativa de um transplante de células-tronco, que era a sua última e

frágil esperança de sobrevivência, ela falava sobre o fato de não ter conseguido

escrever os romances e os contos que gostaria, alguns dos quais estão esboçados

em seus diários e cadernos de trabalho. Contudo, quando lhe perguntei certa vez

por que havia dedicado tanto tempo para defender, em ensaios, a causa de

escritores que abrangiam desde Nathalie Sarraute, no início da sua carreira, até

Leonid Tsípkin, Halldór Laxness e Anna Banti, no ano em que ficou doente

(esses artigos estão coligidos neste volume), ela classificou como um dever

aquilo que, certa feita, chamou de “o incentivo evangélico”, ao passo que só a

escrita de ficção lhe havia trazido prazer como escritora. Mas nunca foi capaz de

pensar em si mesma só como escritora e, no ensaio sobre Banti, fala em “leitura

militante”. Foi essa leitora militante ou, como definiu em outra parte, a suposta

“aprimoradora do mundo”, quero crer, que escreveu a maioria dos ensaios,

enquanto a ficção definhava. Ela sabia disso, é claro. No seu septuagésimo

aniversário, contou-me que aquilo que mais desejava era ter tempo, tempo para

fazer a obra de que a escrita de ensaios a havia desviado, com tanta freqüência e

tão prolongadamente. E, à medida que ficava mais doente, falava com uma

tristeza profunda a respeito do tempo perdido. No fim, ao escrever sobre Victor

Serge (o artigo também faz parte deste livro), ela se identificou com aquilo que

entendia como uma era prévia, definida por “suas energias introspectivas, suas

ardorosas demandas intelectuais, seu código de auto-sacrifício e sua imensa

esperança”. Esse engajamento sem ironia sempre levou os detratores de minha

mãe a atacá-la. Mas a ironia ou o enfado do mundo jamais teria servido de

amparo a uma menina asmática e apreciadora de livros, de uma família na qual a

instrução não gozava de muito apreço, ao longo de uma adolescência no sul do

Arizona e nos subúrbios de Los Angeles. “O que me salvou quando menina, no

Arizona”, escreveu ela, “à espera de ficar adulta, à espera da hora de fugir para

uma realidade mais ampla, foi a leitura de livros... Ter acesso à literatura, à