Table Of Content..

,.

OTTO PACHT

Altniederlandische

Malerei

Von

Rogier van der Weyden

bis Gerard David

Herausgegeben

von

Monika Rosenauer

Pre s tel

U mschlag9ild:

Hugo van der Goes

Der Sündenfall (Detail).

Wien, Kunsthistorisches Museum

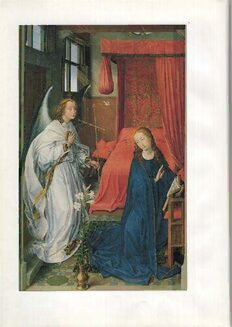

Frontispiz:

Rogier van der Weyden,

Columba-Altar. Linker Flügel (Detail).

München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufilahme

Pächt, Otto:

Altn.iederländische Malerei:

Von Rogier van der Weyden bis Gerard David /

Otto Pächt. Hrsg. von Monika Rosenauer.

- München: Prestel, 1994

ISBN 3-7913-1389-4

NE: Weyden, Rogier van der [Ill.J

Konzept und Produktion

Michael Pächt

© Michael Pächt, München 1994

Reproduktionen: Schwitter AG, Basel (Farbe)

Karl Dörfel Reproduktionsgesellschaft mbH, München (Schwarz-Weiss)

Satz: Offizin Chr. Scheufele, Stuttgart

Druck und Bindung: Passavia Druckerei GmbH, Passau

Printed in Germany

Inhalt

•

Vorwort 7

Vorbemerkung 9

Rogier van der Weyden II

Farbtafeln 1-8 Seite 57-64

Petrus Christus 77

Aelbert van Ouwater 91

Dieric Bouts 99

Justus van Gent 145

Hugo van der Goes 155

Farbtafeln 9-24 Seite 177-192

Geertgen tot Sint Jans 21!

Hans Memling 227

Farbtafeln 25-32 Seite 223-240

Gerard David 245

Ausfalttafel nach Seite 252

Editorische Notiz - Dank 254

Anmerkungen 255

Bibliographie Otto Pächt 258

Verzeichnis der

angeführten Werke 259

Register 262

Photonachweis 264

Vorwort

Mit keinem anderen Thema der Kunstgeschichte hat sich Otto Pächt sein ganzes Leben

hindurch so kontinuierlich und gründlich auseinandergesetzt wie mit der altnicderländi

schen Malerei. Schon 1934 konnte der damals Zweiunddreißigjährige an seinen amerika

nischen Kollegen Meyer Schapiro schreiben: » Ich beschäftige mich seit etwa vierzehn

Jahren intensivst mit der altniederländischen Malerei ... , habe die Entwicklung aller be

deutenderen Künstlerpersönlichkeiten genau studiert und zu diesem Zweck unzählige

Einzelanalysen und zwar Strukturanalysen gemacht und es ist nur traurig, daß dieses

intensive Studium - eine Arbeit, die besonders um das Reifen des Sehens bemüht war -

aus meinem spät genug publizierten Aufsatz nirgends ersichtlich sein soll.« Mit dem

Aufsatz waren die 1932 veröffentlichten >Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei<

gemeint, der erste Teil von Pächts Heidelberger Habilitationsschrift, wo er es unter

nimmt, an Hand von exemplarischen Analysen ausgewählter Kunstwerke charakteristi

sche Züge, eben die Gestaltungsprinzipien, der flämischen und holländischen (übrigens

auch der französischen) Malerei des 15.Jahrhunderts nachzuweisen.

Von seinem achtzehnten Lebensjahr bis zu seinem Lebensende haben die Niederländer

Pächt nicht mehr losgelassen. Sein erster Aufsatz war einem Ouwaterproblcm gewid

met, diesem folgte ein wichtiger Beitrag zur Chronologie des Petrus Christus und eine

kühne Kritik an Friedländers drittem, Dieric Bouts gewidmeten Band seiner altnieder

ländischen Malerei. Einen der konzentriertesten und anspruchsvollsten Beiträge bilden

die schon erwähnten >Gestaltungsprinzipien<. Die Monographie über den Meister der

Maria von B11rgund und die fundamentale Kritik an Panofskys >Early Netherlandish

Painting< sind während der Emigration in England entstanden. Aus der Wiener Zeit

stammt ein Aufsatz, der eine neue Chronologie für Hugo van der Goes vorschlägt. Die

letzten eineinhalb Jahrzehnte seines Lebens hat Pächt der Katalogisierungjenes großarti

gen Schatzes an niederländischen Handschriften des 15.Jahrhundcrts gewidmet, den die

Wiener Nationalbibliothek beherbergt. Was bisher - wenigstens in gcdruckcr Form -

fehlte, war eine zusammenfassende Darstellung des gesamten Gebietes. Diese hat Pächt

seinen Studenten in zwei Vorlesungszyklen des Studienjahres 1965 / 66 an der Universität

Wien vermittelt. Die erste der beiden Vorlesungen über die Brüder van Eyck und den

Meister von Flemalle wurde 1989 veröffentlicht; nun liegt auch die zweite in Buchform

vor. Angefangen von Rogier van der Weyden, über Petrus Christus und Ouwater hin zu

Dieric Bouts, über Justus van Gent zu Hugo van der Gocs und schließlich über Geertgen

tot SintJans zu Memling und David wird der Leser mit den Protagonisten der altnieder

ländischen Malerei - oder richtiger: mit ihrer Kunst vertraut gemacht.

Der langjährige Umgang mit der Materie äußert sich insofern im Text, als bestim111te

Formulieruhgen und Wortprägungen an die Diktion der dreißiger Jahre erinnern - etwa

im Kapitel über Rogier die eindrucksvollen Wort-Ketten, die übrigens dem Phänomen

der Rogierschen Kunst ganz besonders gerecht werden. Im Kapitel über Petrus Christus

weist er eigens daraufhin, daß er Passagen aus seinem Aufsatz von 1926 übernimmt. So

nützlich der Hinweis auf die zeitliche> Vielschichtigkeit<f ür die Beurteilung des Textes

auch sein mag, so sollte er doch nicht den Eindruck erwecken, Pächt hätte seine Vorle

sungen aus älteren Texten einfach >kollagiert<. Seine Vorlesungen entstanden stets in

8 Vorwort

frischer Auseinandersetzung mit den Werken. Die Resultate dieser Augenarbeit - meist

hatte er Fotografien vor sich, daneben hat er immer wieder Reisen zu den Originalen

unternommen - hat er dann, praktisch druckfertig, in die Maschine geschrieben.

Als ausgezeichneter Pädagoge versucht Pächt seine Schüler und Leser zum selbständi

gen Sehen zu erziehen, sie optisch mündig zu machen. Für ihn ist das Kunstwerk ein

komplizierter Organismus, in den es sich gründlich einzusehen gilt - ein Exerzitium, um

dessen Wichtigkeit Pächt stets wußte. In dem zitierten Brief betont er bezeichnender

weise sein Bemühen um das »Reifen des Sehens«. Dabei geht es ihm darum, das Werk

nicht passiv von der Seite des Betrachters, sondern aktiv von der Seite des Künstlers zu

begreifen, die Probleme zu orten, mit denen sich der Künstler auseinanderzusetzen hatte,

wobei er gelegentlich so sehr in dessen Haut schlüpft, daß er zum Beispiel Rogier im

Zusammenhang mit der Grabtragungskomposition einen Regiefehler attestiert. Immer

wieder reflektiert er, wie sich Inhalt und Form gegenseitig bedingen, wie der Stil die

Gestaltung eines bestimmten Themas begünstigen kann.

Auch wenn die Unterteilung des Textes nach Künstlern den Eindruck einer Aneinan

derreihung von kleinen Monographien erwecken könnte, ist Pächt stets bestrebt, über

ein spezielles CEuvre hinaus Bezüge zu oft zeitlich weit entfernten Künstlern oder Kunst

werken herzustellen. Der Blick auf ein bestimmtes Kunstwerk soll durch Vergleiche mit

anderen Werken geschärft werden.

Die Resultate seines Sehens weiß Pächt stets auf souveräne Art in Sprache umzusetzen.

Aber es ist nicht nur das Auge, auf das es ihm ankommt. Das Wissen um die Historizität

des Kunstwerks bestimmt sein Denken und seine Anschauung. Man merkt dies auf

Schritt und Tritt - und es wird schon auf der ersten Seite deutlich, wenn er darüber

reflektiert, was es heißt, >zweite Generation< zu sein.

Eine immense Denkmälerkenntnis und - trotz der gelegentlich deklarierten Skepsis

gegenüber der Ikonologie - auch ein großes ikonographisches Wissen tragen zu neuen,

oft überraschenden Einsichten bei. Es beeindruckt zu beobachten, wie er es versteht, für

einzelne Werke Beziehungsfelder über weite Zeiträume hinweg sichtbar werden zu las

sen. Etwa, wenn er im Zusammenhang mit dem Johannes des Geertgen die Erinnerung

an die Anima aus dem karolingischen Stuttgarter Psalter, an Dürers >Melancholie< und

an meditierende Heilige oder Propheten im Schaffen Rembrandts evoziert.

Ohne Zweifel wird die Forschung über die altniederländische Kunst weitergehen.

Auch wenn damit zu rechnen ist, daß einzelne Ergebnisse in Zukunft modifiziert wer

den, so wird dieser Text zusammen mit dem .Eyck-Band für den mit sensiblen Augen

begabten Leser sicher noch lange die beste Einführung in die faszinierende und reiche

Welt der altniederländischen Malerei bleiben.

Artur Rosenauer

Vorbemerkung

Der Stoff dieser Vorlesung ist die Periode der altniederländischen Malerei, die nach der

Gründerzeit folgt, und ihre Entwicklung bis zum Ende des r 5. Jahrhunderts. Wir begin

nen mit Malern, die zweite Generation sind. Zur >zweiten Generation<z u gehören, ist ein

Wesensmerkmal auch des bedeutendsten unter diesen Künstlern, und das besagt, daß

zum historischen Verständnis ihrer Kunst die Kenntnis der Fundamente, auf denen sie

stehen, nötig ist. Mit anderen Worten, die Betrachtungen, die wir jetzt anstellen wollen,

setzen die Einsichten voraus, die wir im vergangenen Semester gewonnen haben. Da

aber selbst eine auszugsweise Rekapitulierung der Grundzüge der Neuschöpfung, die die

Malerei der van Eyck und des Meisters von Flemalle darstellt, den Rahmen der Vorle

sung sprengen würde, beabsichtige ich, nur fallweise durch gelegentliche flash-backs

dem Verständnis nachzuhelfen.

Was heißt das eigentlich, >zweite Generation< sein, was bedeutet es in unserem beson

deren. Fall? Je nach dem Grad der Abhängigkeit von den Pionieren und Schöpfern der

neuen niederländischen Malerei kann es Nachahmung oder Fortsetzung bedeuten, Fort

setzung im Süme einer Weiter- und sogar Höherentwicklung eines Wachstums, das be

reits eine erste Blüte getrieben hat. Für beides gibt es eklatante Beispiele in der Geschichte

der altniederländischen Malerei. Die sogenannte Exeter-Madonna des Petrus Christus

ist bekannt als Paraphrase der Kartäuser-Madonna des Jan van Eyck. Es ist zwar keine

Sacra Conversazione wie bei Eyck, auch keine Zentralkomposition, sondern eine, Anbe

tung der Mado1ma durch einen von einer Schutzheiligen empfohlenen Stifter, kein Trio,

sondern ein Duo, eine Konfrontation. Aber beinahe alle Motive, die in dieser etwas

anderen Situation verwendet werden, sind fast wörtlich aus Jans Bildwelt entnommen,

man könnte sagen, nicht viel mehr als eine Umstellung derselben Bausteü1e. Natürlich

hat die Entwicklung nicht ganz stillgehalten, ja das Bild des jüngeren Malers ist, wenn

man will, fortschrittlicher als sein Vorbild. Die Figuren stehen in einer luftigeren Halle,

das Verhältnis von Figur und Umwelt ist plausibler, die Perspektive ist richtiger als bei

Jan van Eyck. Und doch ist nicht ein Mehr, sondern ein Weniger das Resultat, eine

Simplifizierung, eine Verarmung: Eine geringere Intensität der Naturerfassung, kein

frisches Vis-a-vis der Natur gegenüber - das ließe sich besonders beim Porträt des Stif •

ters, der ja derselbe Kartäuserprior Dom Vos ist, leicht im einzelnen erweisen, ja in

manchem ein Rückschritt zu mittelalterlicher Formelhaftigkeit. Der Turm der hl. Bar

bara ist nicht ein Gebäude, das man wie zufällig im Fensterausblick hinter ihr sieht,

sondern wieder ein Attribut, das wie ein Architekturmodell hinter der Heiligen aufge

pflanzt ist und sogar von ihr gehalten wird. Die Darstellungsweise des Petrus Christus

hat nicht die unerbittliche Konsequenz der Eyckischen Schau, er ist bereit, einen Kom

promiß mit der ikonographischen Konvention zu schließen.

Das Gegenbeispiel ist das Verhältnis der Frühwerke Rogier van der Weydens zu ihren

Vorbildern oder Vorstufen im CEuvre des Meisters von Flemalle. Für jede Einzelheit im

Bildgut und der Motivik der großen Kreuzabnahme Rogiers wird man aus der Flemalle

schen Behandlung des gleichen Themas deutliche Ansätze, Vorahnungen, Vor-Bildun

gen nennnen können.' Aber trotz dieser massiven Entlehnungen und obwohl auch der

Gesamtentwurf der Komposition des Flemallers tief verpflichtet ist, ist die Ausprägung

der Bildgedanken, die sich Rogier angeeignet hatte, von einer so hohen Originalität, daß

seine und nicht seines Vorgängers Gestaltung des Themas sofort von den Zeitgenossen

IO Vorbe,nerkung

und weit bis ins r6. Jahrhundert hinein als die klassische Lösung empfunden und unzäh

lige Male kopiert und nachgeahmt wurde.

Vielleicht darf und soll man dazu auch sagen: Es ist nicht zufallig, daß Jan van Eyck

zwar den einen oder anderen Nachahmer, aber keinen Fortsetzer gefunden hat. Seine

Kunst war viel zu esoterisch und zu weit seiner Zeit voraus, als daß man von ihr eine

Brücke zu den von der spätmittclalterlichen Gesellschaft des Nordens noch immer als

legitim angesehenen künstlerischen Anliegen hätte schlagen können. Wir haben keinen

Grund anzunehmen, daß Jan nicht ganz auf dem Boden der zeitgenössischen Religiosität

und Pietät gestanden hat. Aber die in seiner Kunst sich dokumentierende Weltanschau

ung ist von der offiziellen Glaubenshaltung himmelweit entfernt. Ist doch seine Malerei

mit ihrer stummen Gegenstandswelt durch die vollkommene Neutralisierung des reli

giösen Ausdrucks oder Sentiments gekennzeichnet. Selbst diejenigen Forscher, die, wie

ich glaube zu Unrecht, in Jans Malerei einen religiösen Symbolismus verborgen sehen,

religiöse Ideen als Genremotive verkleidet, sprechen von einer pantheistischen Bejahung

des Universums in allen seinen Erscheinungen, gleichgültig ob Mensch, Tier oder tote

Materie. 2 Jedenfalls enthält selbst die These des verkleideten maskierten Symbolismus

implizite das Eingeständnis, daß in der äußeren Erscheinungsform religiöse Gedanken

säkularisiert wurden. Dies gilt für den Meister von Flcmalle ebenso wie für Jan van Eyck.

Bei Jan bedeutet der Stillebencharakter des Bildes noch das Stumm werden des Beseelten

und das Sprechendwerden des Unbeseelten, also eine wahre Umkehrung der im christli

chen Weltbild des Mittelalters herrschenden oder gewohnten Sinngebung und Akzent

verteilung. Die schwerste Gefährdung der Existenz der religiösen Kunst aber lag in ei

nem anderen Aspekt des Eyckischen Schaffens. Die radikale Reduktion der Gegenstände

der Malerei auf das rein Schau bare und die damit Hand in Hand gehende Eliminierung

alles Erzählerischen drohte mit einem Schlag die Altarmalerei eines Großteils ihres Re

pertoires zu berauben. Man bedenke nur: Im gesicherten CEuvre Jan van Eycks kommt

außer der Sacra Conversazione und der Verkündigung kein einziges der obligaten The

men vor. Hatte ein Altarmaler irgendein Thema aus der Heilsgeschichte oder den Heili

genlegenden zu gestalten, konnte er sich bei Jan keinen Rat holen. Mehr noch als das: In

Jans Bildsprache ließ sich für die meisten dieser Themen kein adäquater Ausdruck finden.

Selbst ein Meister wie Petrus Christus, der in Brügge ansässig war, also in der Stadt, in

der Jan im letzten Jahrzehnt seines Lebens gewirkt hatte, und der im weiteren Sinn als sein

Schüler gilt, nahm andere Vorbilder, wenn er größere Altaraufträge auszuführen hatte.

Für den einen von zwei Altarflügeln wählte er den Meister von Flemalle zum Vorbild, für

den anderen einen älteren Eyckischen Stil, den des Meisters des Turiner Stundenbuchs.

Modeme Formulierungen dieser Themen in der Eyckschule gab es offenbar nicht.

Unser Beispiel ist nur eines von vielen Symptomen einer Krise, in die der unum

schränkte Einbruch der phänomenalen Welt in die bildkünstlerische Gestaltung, der

grundsätzliche Empirismus der neuen Malerei die religiöse Kunst gestürzt hatte. Daß die

Gefahr eine reale war und nicht nur von uns in die historischen Fakten hineingesehen

wird, lehrt ein Blick auf die Entwicklung der zeitgenössischen englischen Kunst, {n der

es nach vielen Jahrhunderten produktiver und schöpferischer Tätigkeit gerade auf dem

Gebiet der narrativen Kunst - hundert Jahre vor der Reformation - zu einem völligen

Versiegen der einheimischen Produktion gekommen ist, so daß in steigendem Maß Aus

länder berufen werden mußten, um den noch existierenden Bedarf an religiöser Kunst zu

befriedigen. Den Niederlanden aber erstand noch ein Künstler, der der religiösen Malerei

neuen Lebensatem einblies, indem er den radikalen Impetus seiner großen Vorgänger in

konservativere Bahnen zu lenken verstand. Sein Name war Rogier van der Weyden oder,

wie er in seiner französisch sprechenden Heimatstadt genannt wurde, Rogelet.

Rogier van der Weyden

Aus den Urkunden läßt sich der Lebenslauf Rogiers in großen Zügen rekonstruieren,

wobei einige Nachrichten, die die Frühzeit betreffen, chronologisch nicht leicht zu rei

men sind und noch nicht ganz befriedigend interpretiert werden konnten.3 Um 1400 in

Tournai geboren, scheint er 1427 daselbst in die Werkstatt des Robert Campin als Geselle

eingetreten zu sein und sie 1432, im·Jahr der Vollendung des Genter Altars, als Maistre

verlassen zu haben. Im Mai 1436 war er bereits Stadtmaler von Brüssel und offenbar

schon hochgeehrt. Wir wissen ferner, daß er für das Rathaus der Stadt Gerechtigkeitsbil

der zu malen hatte, von denen zwei schon 1439 vollendet waren. Im Jubiläumsjahr 1450

pilgerte er, wie so viele, nach Rom. Mit dem Hof der Este in Ferrara war er anscheinend

schon vorher in Verbindung. Zu der Zeit war der Ruf der Kunst des >Rogerus Gallicus<

in Italien bereits weit verbreitet, für die italienischen Humanisten kam er im Rang gleich

nach Jan van Eyck, zu dessen Schüler sie ihn fälschlicherweise machten. r 464 ist er als

international berühmter Künstler in Brüssel gestorben.

Die Stilgeschichte sagt uns, daß der Meister von Flemalle Rogiers wahrer Lehrer ge

wesen sein muß, aus den Urkunden geht hervor, daß Rogier bei einem Robert Campin in

die Lehre gegangen ist. War der Werkstattinhaber auch zugleich die künstlerisch füh

rende Persönlichkeit, was im mittelalterlichen Atelierbetrieb keineswegs ausnahmslos

der Fall war, dann ist es gestattet, ja zwingend, den Meister von Flemalle mit Robert

Campin zu identifizieren. Aus Gründen aber, die ich an anderer Stelle bereits dargelegt

habe, bleiben wir bei dem Notnamen Meister von Flemalle. 4 Es ist so offensichtlich, daß

die stilistische Verwandtschaft zwischen einigen Werken des Meisters von Flemalle und

einigen frühen Bildern Rogiers eine derart enge ist, daß man es wagen konnte, dem noch

immer unkritischen Forum der kunsthistorischen Zunft die These vorzusetzen, es handle

sich um ein und dieselbe Person d. h. man behauptete, das von der Stilkritik mühsam

zusammengebrachte CEuvre des Meisters von Flemalle repräsentiere eine noch frühere

Phase des bekannten und von jeher berühmten Rogier van der Weyden. Heute braucht

diese These - der immerhin einer der größten Kenner der Materie, Max Friedländer

beizupflichten neigte5 - nicht mehr im einzelnen und expressis verbis widerlegt zu wer

den; hier möge es genügen, nur auf einen Umstand hinzuweisen, der für die Genesis der

Kunst Rogiers von großer Wichtigkeit ist und die verschiedene zeitliche Ausgangssitua

tion der beiden Maler deutlich erkennen läßt.

Die allerfrühestcn Werke, die wir mit Rogicr in Verbindung bringen können, setzen

nämlich nicht nur den Meister von Flemalle voraus, sondern auch Jan van Eyck. Es gibt

Anzeichen dafür, daß auch der Meister von Flemalle in einem seiner Spätwerke, dem

Werl-Altar von 1438, Eindrücke]anscher Kunst empfangen hat; aber es handelt sich um

die Entlehnung einzelner gefälliger, man möchte fast sagen sensationeller Motive wie

den Konvexspiegel des Arnolfini-lnterieurs, die innere Bildstruktur des Flemallers bleibt

unberührt. Anders bei Rogier van der Weyden. Hier ist Eyckischer Einfluß ein konstitu-

Farbtafel 1 ierendes Element des Bildaufbaus. In Rogiers früher Verkündigung erinnert nicht nur

die rote Bettstatt und der Hängeleuchter an das Brautgemach der Arnolfini, die Ände

J rungcn, die Rogier an dem Flemalleschen Vcrkündigungsszenarium, von dem er aus

geht, vornimmt, sind durch die Lehren bedingt, die er aus dem Eyckischen Interieur in

12 Rogier van der Weydcn

vollem Verständnis für seine neuen Ideen zieht. Die Ofenbank und der Kamin sind hinter r

den Engel auf die Maria gegenüberliegende Seite des Raumes verlegt, um einem Fenster Rogier van der Weyden,

Triptychon, Verkündigung.

Platz zu machen und jenen seitlichen Lichteinfall zu ermöglichen, der für ]ansehe Inte

Paris, Louvre;

rieurstimmungen charakteristisch ist, und der dazu dient, die Beleucl~tungssituation zu

Stifter und Heimsuchung.

individualisieren. Freilich verzichtet Rogier auch nicht auf den Fensterausblick ins Freie, Turin, Galleria Sabauda

wie er im Josephsflügel des Merodealtars oder im Barbaraflügel des Werl-Altars vor

kommt, so daß das Interieur der Pariser Verkündigung beides, Gegen- und Seitenlicht, 2

Jan van Eyck,

letzteres mit unsichtbarer Lichtquelle, aufweist. Verkündigung (Detail).

Auch im Figürlichen liegt eher eine Eyck-Flemalle-Synthese vor als eine eindeutige Washington, National Gallery

Flemalle-Schülerschaft. In Mariens Gesichtstypus, in der Massigkeit und der einseitigen of Art

Ausbreitung des Gewandes ist die Herkunft von der Verkündigungsmaria des Merodeal

tars unverkennbar, das Motiv des Betschemels hingegen ist uns nur aus der Washingto

ner Verkündigung Jans bekannt, und von Jan muß auch die Idee übernommen worden

sein, den Engel wie einen Geistlichen mit einem prunkvollen Brokatmantel zu kleiden.

Andererseits stimmt der Rogiersche Engel wieder mit dem Flemalleschen darin überein,

daß er kein Szepter und keinen Lilienstab trägt, sondern mit preziös gestikulierenden

Händen die Botschaft ausrichtet. Von beiden Vorbildern aber weicht Rogier darin ab,

daß er die Neutralisierung des Ausdrucks, durch die beide Bahnbrecher der neuen Male

rei, sowohl Jan wie der Meister von Flcmalle, gegen eine jahrhundertalte ikonographi

sche Tradition verstoßen hatten, seinerseits zurückweist und wiederum, wenn auch in

neuer Form, die Reaktion Marias auf die Anrede Gabriels schildert. Im Merodealtar

haben wir den Eindruck, Maria hätte die Ankunft des Engels überhaupt nicht bemerkt -

so versunken ist sie in ihre Lektüre. Rogiers Madonna ist durch des Engels Besuch jäh im

Lesen unterbrochen worden - der Betschemel zeigt, daß es eine fromme Lektüre war -

und antwortet mit einer halb Erschrecken, halb Abwehr ausdrückenden Geste ihrer

Hand. Vom Zustai1ds.bild kehrt Rogier zum religiösen Drama zurück. Es ist die Einlei

tung einer Gegenreformation in der Bildkunst.