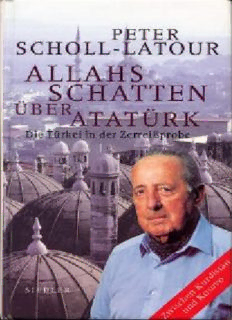

Table Of ContentPeter Scholl-Latour

Allahs Schatten über Atatürk

Die Türkei in der Zerreißprobe

Das Buch bietet einen Überblick über die verschiedenen Gruppierungen in der Türkei, mit denen der

türkische Staat immer wieder konfrontiert wird. Dabei spannt der Autor einen Bogen von der PKK über

islamistische politische Parteien, wie die "Tugend-Partei" bis zu anderen religiösen Gruppierungen, wie z.B

den Aleviten. Ausführlich geht er auf die unterschiedlichen Bewegungen ein, die sich innerhalb der

türkischen Volksgruppe in der Bundesrepublik aktiv entwickelt haben und die Deutschen unmittelbar

betreffen.

ISBN 3-88680-630-8

© 1999 by Siedler Verlag

Karten: Adolf Böhm, München

Schutzumschlag: Rothfos + Gabler, Hamburg

Dieses E-Book ist nicht zum Verkauf bestimmt!!!

Klappentext

Die inneren Probleme der Türkei - man denke nur an den Kurden-Aufstand -

finden ihren Niederschlag in der deutschen Innenpolitik. Darüber hinaus sind die

deutschen Soldaten im Kosovo auf einem Territorium eingesetzt, das 500 Jahre

lang dem Osmanischen Reich angehörte. Ob die Türkei Bestandteil der

Europäischen Union wird, ist heute ungewisser denn je. Aber das Schicksal

dieses befreundeten Landes ist mit der Zukunft Deutschlands auf vielfältige

Weise verknüpft. Peter Scholl-Latour, der bereits 1951 seine ersten Türkei-

Reportagen verfaßte, geht der Auseinandersetzung zwischen säkularem

Kemalismus und islamischer Wiedergeburt nach. Im Sommer 1998 hat er

intensiv im kurdischen Aufstandsgebiet recherchiert, im Sommer 1999

erkundete er die chaotische Situation im Kosovo, wo er auch auf türkische

Soldaten stieß.

Avantpropos

Wer über die Türken und über die Türkei schreibt - nicht akademisch und

abstrakt, sondern aus eigenem Erlebnis und mit persönlicher Anteilnahme -, läßt

sich auf ein Wagnis ein. Ich bin mir dessen voll bewußt. Hier handelt es sich ja

um ein Land, das uns nicht nur unmittelbar als Nachbar Europas angeht; ein

beachtlicher Teil der deutschen Bevölkerung ist bereits türkischen Ursprungs. So

wird der Kulturkampf zwischen säkularen »Aufklärern« und engagierten

KoranGläubigen, der sich unter vielfältigen Aspekten der gesamten islamischen

»Umma« bemächtigt hat, auch auf deutschem Boden ausgetragen. Die

Beobachtungen, die ich im Aufstandsgebiet Südost-Anatoliens sammelte,

werden auf Zustimmung oder Widerspruch bei einer halben Million Kurden

stoßen, die in der Bundesrepublik leben. Am Ende dieses Buches widme ich dem

Kosovo-Konflikt breiten Raum. Das hat seine Gründe. Die deutschen Soldaten

der KFOR und ihre Verbündeten bewegen sich dort in einem unsicheren

Territorium, dessen Problematik nur vor dem Hintergrund seiner langen

osmanischen Geschichte gedeutet werden kann. P. S.-L. Aus Gründen der

Diskretion und vor allem der Sicherheit für die Betroffenen habe ich in manchen

Fällen die Namen meiner Gesprächspartner und den Ort unseres

Zusammentreffens verändert. Bei der Niederschrift fremder Begriffe und Namen

habe ich im Türkischen, das sich des lateinischen Alphabets bedient, gewisse

Eindeutschungen - wie »Hodscha« statt »Hoca« - berücksichtigt. Soweit es sich

um arabische Wörter handelt, die vom Türkischen übernommen und modifiziert

wurden - wie »dinvedevlet« statt »din wa dawla« -, habe ich, wo immer möglich,

der Originalform den Vorrang gegeben und mich an die übliche, allgemein

verständliche Transkription gehalten. Für die Anhänger des weit verbreiteten

Derwisch-Ordens zum Beispiel, die man in der Türkei als »Naksibendi«

bezeichnet, wurde die ursprüngliche Schreibweise »Naqschbandi« beibehalten.

INHALT

Avantpropos

Einstimmung

Die armen Leute von Yakub Abdal

Kurdistan Der türkische Alptraum

Auf Vorposten in Hakkari

Unter dem strengen Blick Khomeinis

Heroinstadt Yüksekova

Orientalische Jakobiner

Wenig Raum für Kompromisse

Der Scheiterhaufen Abrahams

Auf den Spuren Helmuth von Moltkes

Karawanserei der Seidenstraße

Die letzten Christen

Der Fluch der »Rotköpfe«

Haci Bektas am Bosporus

Ein armenischer Friedhof

Die PKK greift an

Selim der Grausame

Die Islamisten »Unsere Minaretts sind unsere Lanzen«

»Schleier ist Würde«

Ein kemalistischer Playboy

Im Viertel »Neu-Bosnien«

Der Wolf hat Kreide gefressen

Der »Wunderknabe« Turgut Özal

An den Quellen der Mystik

»... und Atatürk ist ihr Prophet«

Türken in Deutschland Halbmond über Berlin

Öcalan - Held oder Verräter?

»Tag der offenen Moschee«

Ramadan in Bonn

Diaspora an der Donau

Die Aleviten Tanz der Schamanen

Eine anatolische Jeanne d'Arc

Von der Adria zum Baikal-See

Der böse Mann » Avropa«

Kosovo Die Rache der Janitscharen

Schwarz-Rot-Gold in Prizren

»Madeleine Albright's War«

Derwische gegen den Sultan

Ein serbischer Groß-Vezir

Intrigen im Grand Hotel

Die Brücke über den Ibar

Die Türken sind wieder da

Zeittafel

Anhang

Kartenmaterial

Einstimmung

Die armen Leute von Yakub Abdal

Yakub Abdal, 5. Dezember 1998

Atatürk kam nicht bis Yakub Abdal. Dabei ist das Dorf nur zehn Kilometer von

der auswuchernden Metropolis Ankara entfernt. Aber Yakub Abdal gehört einer

anderen Epoche an, ist in anatolischer Zeitlosigkeit erstarrt. Wir sind eben von

der vierspurigen Autobahn abgezweigt, die nach Samsun am Schwarzen Meer

führt, und schon umfängt uns die Steppe, baumlos, schwermütig, schier

unendlich. Im fernen zentralasiatischen Kasachstan am Rande der Kisylkum-

Wüste sieht es nicht anders aus. Das Dorf hat die Lehmkaten von einst durch

unverputzte Ziegelmauern oder hastig verschalte Zementhäuser ersetzt. Mehr als

fünfhundert Menschen leben nicht in Yakub Abdal. Es hat geregnet, und wir

waten in tiefem Schlamm. Am düsteren Himmel treibt der eisige Wind

Wolkenfetzen nach Süden, zerrt an den verkümmerten Ästen einer entblätterten

Pappel. Am Horizont, wo die Sonne versinkt, flackert ein Karree aus Rot und

Gold. Die Grasfläche des hügeligen Umlandes ist schmutzig gelb mit schwarzen

Flecken wie das Fell einer Hyäne. Es begegnen uns nur wenige Menschen im

buckligen Labyrinth der Gassen. Die Frauen hüllen den Kopf in weitfallende

Schleier und tragen noch die geblümte Pluderhose aus osmanischer Zeit. Sie

huschen an den Fremden wie Schemen vorbei. Die Mädchen wenden das bleiche

Gesicht zu Boden, hüten sich, den Eindringlingen auch nur einen Blick zu

schenken. Ebenso teilnahmslos drängt das Vieh einzeln streunende Kühe, Schafe

und Ziegen - an uns vorbei. Die Kinder hingegen beäugen uns unbefangen mit

Neugier und mit Respekt. Wir haben einen älteren Mann in einem unförmigen

Mantel angesprochen. Er stellt sich uns bereitwillig als Lotse zur Verfügung.

Seine Augen blicken freundlich aus dem stoppelbärtigen, verhärmten

Hirtenantlitz. »Sie sind an einem besonderen Tag gekommen«, erklärt er meinem

Begleiter Hayrettin, der an der Universität Köln an seiner Promotion in

Politologie arbeitet. »Es werden heute in Yakub Abdal zwei Hochzeiten

gefeiert.« Tatsächlich klingt jetzt die Festmusik zu uns herüber. Ein Trommler

und ein Flötenspieler kommen uns entgegen, als würden sie eine Beerdigung

anführen. Die beiden sind erbärmlich gekleidet. Die Paukenschläge begleiten die

wimmernden Töne eines primitiven Blasinstruments aus Schilf oder

Bambusrohr. Heiterkeit kann dabei nicht aufkommen. Mich erinnert diese

jammernde Weise an das Ächzen des »Kagni«, jenes für Anatolien seit der

Frühzeit der kriegerischen Hethiter typischen Ochsenkarrens, der mit vollen,

scheibenförmigen Holzrädern ausgestattet ist und bei meinem ersten Türkei-

Besuch im Sommer 1951 die ländlichen Verbindungswege beherrschte. Aber

noch ganz andere, historische Reminiszenzen weckt die Kakophonie der

Hochzeitsmusikanten. Als Mehmet II., der Eroberer, im Jahr 1453 zum

siegreichen Sturm auf Konstantinopel ansetzte, hatten die christlichen

Einwohner von Byzanz wochenlang einer ähnlich barbarischen und monotonen

Totenklage von tausend Pauken und Blasinstrumenten lauschen müssen, die

damals mächtig und bedrohlich aus den Zeltlagern der Janitscharen zu ihnen

herüberklangen wie die Kunde ihres unvermeidlichen Untergangs. Der

Einheimische im zerbeulten Mantel lädt uns zum Hochzeitsmahl ein. Wir seien

als Gäste hochwillkommen, und unsere Gegenwart werde als Ehre betrachtet.

Aber vorher will er uns noch die wenigen Sehenswürdigkeiten seines Dorfes

zeigen. Immerhin kann er eine bescheidene Ambulanzstation des Roten

Halbmondes vorweisen und eine von privaten Stiftungen finanzierte Schule. Auf

der grob getünchten Mauer dieser Behelfskonstruktion blickt das Porträt des

Staatsgründers Atatürk überdimensional und heroisch auf den wuchtigen Rohbau

der nahen, noch unvollendeten Moschee. Aber man lasse sich nicht täuschen.

Der »Vater der Türken«, der Held von Gallipoli, der Schöpfer der modernen

Republik von Ankara wird zwar in Yakub Abdal gebührend und untertänig

geehrt; heimisch ist Atatürk mitsamt seiner westlichen Staatsdoktrin hier nicht

geworden. Auf der Zementwand der Schule triumphiert er nicht als jener

stürmische Erneuerer, der seinen türkischen Nationalstaat dem

islamischosmanischen Schlendrian entreißen und die laizistische Republik auf

europäische Sitten, auf europäische Ordnung ausrichten wollte. An dieser Stelle

thront er gewissermaßen als Wiedergeburt sultanischosmanischer Macht, als

»Gazi«, als siegreicher Feldherr des Islam, der die griechischchristlichen

Ungläubigen, die 1922 mit ihrer Armee bis in die Nachbarschaft von Yakub

Abdal vorgedrungen waren, aus Anatolien vertrieb. Ihm wird hier, von der

autoritätsgewohnten, einfältigen Landbevölkerung als dem »ebedi chef« - man

beachte die semantische Mischung aus Arabisch und Französisch - als

»unsterblichem Führer« gehuldigt, als dem neuen Padischah und nicht als dem

Verkünder einer schwer verständlichen, säkularen Ideologie. Die anatolische

Republik, die Mustafa Kemal Pascha, wie der aus Saloniki gebürtige General bis

zum Jahr 1934 genannt wurde, aus der Konkursmasse des osmanischen

Imperiums als Nationalstaat hinüberrettete, mußte dem einfachen Bauernvolk

Anatoliens fremd und verwirrend erscheinen. Auf ähnliche Weise waren ja auch

die gebieterischen Anordnungen und Edikte des Obersten Herrn am Bosporus in

den vergangenen Jahrhunderten unterwürfig akzeptiert und bauernschlau

umgangen worden, ob es sich nun um das »Timar«-System der Sipahi-Pfründe

handelte, mit dem Mehmet II. einst die vorherrschende Agrarordnung

revolutionierte, oder um das ausgeklügelte Rechtssystem, das Süleyman der

Prächtige, »Kanuni« oder Gesetzgeber von seinen Untertanen genannt, erließ. Im

anatolischen Hochland war auch die halbherzige Modernisierung der

»Tanzimat« verhallt, die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eine verfrühte

Hoffnung auf radikale Neuerungen der Pforte weckte, und auch jener turbulente

Aufbruch der Jungtürken, die unter der französischen Parole »Union et Progrès«

um die letzte Jahrhundertwende angetreten waren, nationalistischer Vorläufer des

von Anfang an militärisch ausgerichteten Kemalismus. Wer hatte unter diesen

armseligen Bauern, Hirten und Pächtern jemals die erlauchten »Firmane« des

Sultans und Kalifen zu diskutieren gewagt, wo es doch relativ einfacher war,

ihnen mit gebeugtem Rücken und in devoter Scheinanpassung auszuweichen?

Das stolze Credo Atatürks, das in jeder türkischen Ortschaft anzutreffen ist, ist

auch in Yakub Abdal in kräftigen lateinischen Lettern unter sein Bildnis

gepinselt: »Ne mutlu Türküm diyene« - in der Übersetzung: »Welches Glück

wird dem zuteil, der sagen kann, ich bin ein Türke!« -, und dennoch bleiben wir

bei der Feststellung, zu der uns der auf Eboli und auf Christus bezogene

Buchtitel Carlo Levis angeregt hat: Atatürk ist wohl nicht bis Yakub Abdal

gelangt. Seine Formel: »Es gibt verschiedene Kulturen, aber es gibt nur eine

Zivilisation, die europäische«, hat hier nie Gültigkeit gewonnen. Unser

dörflicher Führer, der sich unter dem Namen Tengiz vorgestellt hat, nimmt

Hayrettin bei der Hand und weist auf ein altes, bescheidenes Gebetshaus - viel

weniger anspruchsvoll als die neue »Cami« aus rohem Beton, die am Dorfrand

mit ragenden Minaretts auf ihre Vollendung wartet. Diese moderne Moschee

wurde durch freiwillige Zuwendungen der Gläubigen oder durch Gaben reicher

privater Spender errichtet, aber ihr Imam oder Hodscha, ihr Vorbeter oder

Prediger, wird vom Regierungsamt für Religiöse Angelegenheiten in Ankara

benannt. Er erhält von dieser kemalistischislamischen Behörde auch sein Salär.

Sogar der Text seiner religiösen Ermahnungen und Aufrufe wird ihm von dort

rigoros vorgeschrieben. Da wirkt das grün bemalte Holzhäuschen mit seinem

windschiefen Turm unter dem Halbmond, das seit Jahrhunderten als Grabstätte

eines heiligen Mannes die Pilger anzieht, weit inniger und weihevoller. Wir sind

an das Grab, an die »Türbe« des frommen »Pir« aus dem Mittelalter getreten,

und meine beiden muslimischen Begleiter erstarren mit erhobenen Händen zur

Rezitation der Eröffnungssure des Koran, der »Fatiha«. Über den Sarkophag ist

ein grünes Tuch gebreitet mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, daß es