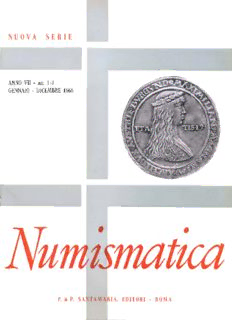

Table Of ContentIn copertina:

L'effigie di Massimiliano I d'Absburgo, al diritto del tallero

così detto « del matrimonio ".

Massimiliano figlio dell'imperatore Federico III, era nato

a Wiener Neustadt il 22 marzo 1459 e nel 1477 sposava

Maria, duchessa di Borgogna, sovrana dei Paesi Bassi

riuniti, fondando così il grande dominio europeo degli

Absburgo. Fu questo, un matrimonio veramente felice tanto

che Massimiliano ebbe a scrivere la nota, accorata frase

«Se potessimo vivere in pace, la vita sarebbe per noi un

giardino di rose ", ma il destino volle che quell'unione fosse

anche di breve durata poichè soltanto cinque anni dopo

Maria morì.

A quel triste evento seguirono, per Massimiliano, altri cin

que anni di durissime lotte con gli indomiti Belgi, con la

Francia di Luigi XI e con la Germania: egli, però, malgrado

tutto, riuscì a farsi incoronare ad Aquisgrana, nel 1486,

re dei Romani, mentre continuavano i conflitti nelle Fian

dre (nel 1488 egli cadeva in mano dei cittadini di Bruges)

in Austria e in Ungheria. Massimiliano riusciva a risolvere

vantaggiosamente quelle lotte e, succedendo a suo cugino

Sigismondo nel possesso dei territori austriaci dell'ovest,

poteva riunire fra l'altro nella sua persona tutto il dominio

della Casa d'Absburgo.

Nel 1493, con la morte del padre, Massimiliano poté re

gnare da solo e, impalmando nello stesso anno Bianca Ma

ria Sforza, poteva mettere le mani anche sull'Italia setten

trionale. Incominciarono così quelle interminabili guerre

italiane, gli avvenimenti delle quali sono troppo noti per

essere qui ricordati. Più importanti per le loro conseguenze

storiche e religiose furono, invece, due fatti: con le nozze

di suo figlio Filippo il Bello - premortogli - con Giovanna

la Pazza, erede al trono di Spagna. suo nipote e successore

Carlo V diveniva il sovrano del più esteso impero del mon

do; inoltre egli vedeva iniziare, nel 1517. la Riforma di Lu

tero senza peraltro rendersi conto dell'immensa portata,

non soltanto religiosa, di questo evento. Massimiliano morì

a Wels, nell'Austria superiore, nel 1519.

Questo principe, dotato senza dubbio di grandi qualità ma

di carattere bizzarro e singolare, aveva ricevuto da sua ma

dre, Eleonora del Portogallo, una rigida educazione che

aveva plasmato in lui il modello del principe del Rinasci

mento: egli ebbe un vivissimo interesse per le belle arti

(aveva chiamato alla sua corte il Diirer ed altri grandi arti

sti dell'epoca) e, inoltre, univa a spiccate virtù cavalleresche

un notevole senso pratico. L'Umanesimo italiano ebbe gran

de influenza su di lui soprat utto allorchè uno dei suoi prota

gonisti, Enea Silvio Piccolo mini, segretario di Federico III,

lo introdusse nella corte austriaca. L'imperatore Massimi

liano scelse Innsbruck, nel Tirolo, come sua residenza pre

ferita; da quella città egli poteva personalmente interessarsi

all'attività della zecca di Hall, distante appena dieci chilo

metri, e che già sotto l'arciduca Sigismondo, creatore del

fiorino d'argento (1483) - che poi si chiamò taZZero - era

diventata uno dei centri monetari più fecondi dell'Europa

centrale e Massimiliano assunse in quella zecca artisti ed

incisori famosi quali Elrich UrsentaÌer, che vi lavorò dal

1508. Soltanto da poco conosciamo l'importanza di questo

insigne Maestro, autore di autentici capolavori quali i tal

Ieri di Bernardo di Clesio, vescovo di Trento, e di quelli

salisburghesi di Matteo Lang; fu lui, senza dubbio, l'artista

che introdusse le nuove concezioni artistiche del Rinasci

mento italiano nella monetazione austriaca e il tallero ri

prodotto sulla copertina ne è forse uno dei primi esempi.

Nel 1511 l'imperatore ordinò all'Ursentaler di battere «fio

rini con la sua immagine giovanile e con quella della sua

prima moglie" e l'artista, nell'esecuzione, prese a modello

la magnifica medaglia di Giovanni Candida, fusa nel 1477,

riuscendo magistralmente a trasmettere nel rilievo appena

accennato, caratteristico di una moneta d'argento moderna,

il motivo dei due ritratti (al rovescio il ritratto di Maria di

Borgogna) che il Candida aveva trattato con l'alto rilievo

proprio della medaglia.

Erich B. Cahn

Numismatica

PERIODICO DI CULTURA E DI INFORMAZIONE NUMISMATICA

COlllITATO DI REDAZIONE:

Dr. ANTONIO BERTINO

Dr. Ing. AUGUSTO DONINI

Prof. Dr. FRANCESCO lVIUNTONI

Prof. Dr. FRANCO PANVINI ROSATI

Dr. VI,TTORIO PICOZZI

Direttore Responsabile: ERNESTO SANTAl\1ARIA

Redazione ed A.mministrazione: Piazza di Spagna n. 35 - 00187 Roma

Conto Corrente Postale n. 1/5465

Abbonamento annuo (tre fascicoli): Italia, L. 3.500; Estero, L. 4.500

Prezzo del fascicolo: Italia, L. 1.500; Estero, L. 2.000. Arretrato,

il doppio.

I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restitui

scono.

E' vietata la 1'iprod1tzione di fotografie e di articoli (anche se parziale)

senza citare la Rivista.

PUBBLICl'l"A' :

Pagina intiera: L. 20.000 (per tre volte: L. 50.000)

% pagina: L. 12.000 (per tre volte: L. 30.000)

1U di pagina: L. 7.500 (per tre volte: L. 18.000)

(oltre la tassa governativa dell'8 %)

Editori: P. & P. SANTAMARIA - Piazza di Spagna 35 - 00187 ROMA

Nuova Serie Anno VII, numeri 1-3

Gennaio-Dicembre 1966

SOMMARIO

PAG.

F. P AN VINI ROSATI, « Alessandro Magnaguti) . . . . . . 3

PIETRO EBNER, « Credenze e culti di Velia, dalle monete) 7

PATRICK BRuuN, « Felicitas Romanorum) . 23

FRANCESCO MUNTONI, « Abilità e ingenuità di un falsario) 34

LEANDRO DE MAGISTRIS, « Osservazioni su alcune monete di Carlo V per Milano) 39

Appunti di Numismatica Contemporanea, XIX - SIEGBERT HALLHEIMER, « Le mo-

nete coniate durante la Repubblica Subalpina sotto la direzione del maestro

di zecca di Torino, Vittore Modesto Paroletti, dal 14 novembre 1800 al

30 giugno 1803) 43

Medaglistica . 55

Rassegna Bibliografica (Recensioni, Recenti pubblicazioni, Spunti e appunti

bibliografici) . . . . . . . . . . . . . 70

Notiziario commerciale (Vendite all'asta, Listini) 163

Cinquant'anni fa . 192

Nuove emissioni 195

Tribuna Libera. 200

Corrispondenza coi Lettori. 206

Cronache numismatiche . . 209

Vita dei Circoli numismatici italiani 222

Numismatica umoristica. . . . . . 228

Alessandro Magnaguti

r

Il 13 agosto 1966 si è spento nella sua villa a Sermide nei

pressi di Mantova il conte Alessandro Magnaguti, patrizio

mantovano e numismatico e collezionista insigne. Con lui scom

pare uno degli ultimi grandi collezionisti d'antico stampo, di

quei collezionisti che univano la cura di raccogliere monete

e medaglie allo studio, che non vedevano nella moneta un

oggetto di pura speculazione ma un documento quasi parlante

di storia e di arte, giunto a noi attraverso i secoli per far rivi

vere davanti ai nostri occhi uno squarcio di antiche civiltà.

Fedele a questi suoi principi Egli non tralasciò mai di studiare

con la passione del ricercatore e spesso con nutrita erudizione le

monete e le medaglie che andava raccogliendo e comunicò i ri

sultati delle sue ricerche in numerosi libri e articoli pubblicati

in riviste specializzate. Oggetto soprattutto dei Suoi studi furono le monete e le medaglie

dei Gonzaga, un campo nel quale Magnaguti portò la profonda conoscenza che Egli aveva

della storia di Mantova e dei Gonzaga. Una conoscenza che in Lui non diventava mai

l'arida somma di nozioni dell'erudito locale ma era sempre sorretta e vivificata da una

squisita sensibilità artistica e dall 'appassionato e devoto amore che il Magnaguti portava

per la sua città.

Alessandro Magnaguti era nato a Cerlongo il 21 settembre 1887. Aveva compiuto

gli studi universitari a Napoli dove si era laureato in legge. A Napoli Egli ebbe certa

mente il primo contatto con l'arte e la civiltà greca e in questa città venne a lui l'amore

per le monete greche.

Come il Magnaguti stesso dichiara nella prefazione del I volume del catalogo della

sua collezione, al quale diede il titolo suggestivo, e nello stesso tempo illuminante delle

sue concezioni, di « Ex Nummis Historia l), aveva cominciato la raccolta di monete nel

lontano 1905. Si era ancora nell'epoca d'oro del collezionismo numismatico, quell'epoca

che iniziata negli ultimi decenni dell'800 aveva visto il formarsi delle grandi e famose

collezioni italiane ed europee, molte delle quali dovevano proprio negli anni antece

denti la prima Guerra Mondiale andare disperse in vendite alI'asta. In questo fer

vore collezionistico, cui si accompagnava in Italia ed altrove un uguale fervore di

studi e di ricerche, il giovane Alessandro Magnaguti iniziava la sua attività di col

lezionista e di numismatico che doveva concludersi solo con la Sua morte. In Italia

dominavano il campo dei raccoglitori nomi celebri quali i fratelli Ercole e Francesco

3

Gnecchi, Edoardo Martinori, il seno Papadopoli, lo stesso Vittorio Emanuele III, da

pochi anni asceso al trono ma già noto fin quand'era Principe ereditario come uno dei

maggiori collezionisti di monete italiane.

Il Magnaguti dava inizio alla sua raccolta concentrando la sua attenzione su due

temi che poi domineranno tutta la sua attività di numismatico: le monete di Adriano e

le monete dei Gonzaga. Alla ricerca di queste monete Egli si gettava senza risparmio di

energie e di spesa tanto da poter affermare nella citata prefazione al I voI. di « Ex Num

mis Historia che già nel 1928, nonostante la forzata interruzione della prima guerra mon

»

diale, il mercato non presentava più pezzi di particolare interesse per la Sua collezione.

Nasceva allora nel Magnaguti l'idea di estendere la raccolta anche ad altri periodi ed

altri Stati in modo da formare quasi degli anelli di congiunzione tra le due serie fonda

mentali della collezione. Proposito pienamente attuato dal suo autore ed anzi esteso uni

versalmente tanto che la collezione Magnaguti, al momento in cui per volontà del suo

creatore fu messa in vendita, abbracciava veramente ogni periodo ed ogni regione del

mondo occidentale, dalle prime serie arcaiche greche della fine del VII sec. a. C. all'epoca

moderna.

La raccolta poté sembrare a qualcuno un po' dispersiva ed anche utopistica nel tenta

tivo di racchiudere tutta la monetazione occidentale antica e moderna; ed effettivamente

tale poteva apparire ad un primo superficiale esame. Ma quando poi si passava a consi

derare quale era il concetto ispiratore del M agnaguti , quali i suoi intendimenti, quale

l'ordinamento da Lui dato alla Collezione, sul quale ritorneremo, non si poteva fare a

meno di modificare il primo giudizio e di ammirare l'opera del collezionista e del numi

smatico. Senza contare che talune serie della Collezione, oltre quelle di Adriano e dei

Gonzaga sopracitate, erano state così curate ed avevano una tale completezza da potersi

considerare delle raccolte a sé stanti: si veda per esempio la serie delle monete di Ales

sandro Magno o quelle delle monete papali.

L'opera del Conte Magnaguti come numismatico non si esplicò solamente nella rac

colta delle monete: come ho già notato, fin da giovane Egli pubblicò il frutto dei Suoi

studi sui pezzi che andava raccogliendo: tra i suoi primi lavori ricordiamo Mantova a

Virgilio nella Rivista Italiana di Numismatica 1909, un breve articolo sulla raffigurazione

di Virgilio sulle monete mantovane; La Zecca di Mantova (Milano 1913-1915), studio sulle

monete mantovane che veniva a completare e ad integrare quello di molto antecedente

del Portioli; L'Eveneto del Seicento, in Rivista Italiana di Numismatica 1918, in cui viene

esaminata l'opera di Gaspare Morone medaglista a Mantova e a Roma; Le Medaglie dei

Gonzaga (Mantova 1921), un volumetto in cui il Magnaguti affrontava per la .prima volta

nel suo insieme un tema a Lui caro, che riprenderà alcuni decenni più tardi, quello delle

medaglie gonzaghesche.

In tutte queste opere il Magnaguti mostrava quelle che erano le Sue doti più caratte

ristiche: una fine sensibilità artistica, una vasta cultura storica, un grande amore per la

Sua Mantova. Il Magnaguti non era uno scienziato nel senso accademico del termine né

mai volle esserlo; era piuttosto un cultore appassionato della nostra disciplina, desideroso

di comunicare al più vasto pubblico dei numismatici il Suo amore per le monete e quanto

aveva appreso nel corso delle Sue ricerche. Questo risultato Egli raggiunse in pieno, an

dando spesso oltre per l'acutezza delle osservazioni e la proposta di nuove interessanti

ipotesi.

4

È del 1934 Hadrianus in Nummis, una serie di articoli sulle monete di Adriano pub

blicati in lingua italiana a Londra. Nel 1936 il Magnaguti iniziava sulla rivista « Numi

smatica » una serie di articoli intitolati Dallo statere al ducatone e viceversa, che doveva

poi continuare per lO puntate fino al 1954. In essi l'Autore trattava in una forma scor

revole e piana i più diversi argomenti di numismatica: dalle monete greche arcaiche a

quelle papali, dalle leggende monetali ai rinvenimenti, dai ritratti alle raffigurazioni reli

giose. Opera di divulgazione senza dubbio, ma ricca di osservazioni, di notizie, di spunti

critici, tali da suscitare interesse non solo nel collezionista ma anche nello studioso; il

tutto ravvivato dalla vasta cultura umanistica dell'Autore.

L'opera maggiore del Conte Magnaguti, per la quale Egli sarà ricordato a lungo dai

numismatici, è il Catalogo della Sua collezione pubblicato sotto il titolo « Ex Nummis

Historia» dagli Editori Santamaria in 12 volumi dal 1949 al 1965. L'occasione, come è

noto, fu offerta dalla vendita all'asta in vari lotti della Collezione, ma l'opera che ne

risultò andò ben oltre un semplice catalogo di vendita per la precisione nella descrizione

dei pezzi, la ricca bibliografia, le osservazioni critiche poste in nota a molte monete, l'ele

ganza dell'edizione, la nitidezza e l'abbondanza delle tavole. Alcune parti, come quelle

dedicate alle monete di Alessandro Magno, alle monete di Adriano, che insieme alle mo

nete di Traiano costituiscono un intero volume, alle monete e medaglie dei Gonzaga (ben

tre volumi), rappresentano per il ricco e scelto materiale e per il rigore scientifico della

classificazione un prezioso strumento di lavoro. L'opera comprende anche la parte della

collezione non posta in vendita, cioè le monete e medaglie gonzaghesche, sicché ne risulta

il catalogo completo di tutte le raccolte numismatiche dell'Autore. Infatti il Magnaguti

non volle privare gli amatori e gli studiosi della conoscenza, seppure indiretta attraverso

un catalogo, della sua mirabile raccolta di monete e di medaglie dei Gonzaga: raro esem

pio di un collezionista che pubblica il catalogo completo e scientifico della sua collezione,

esempio che vorremmo fosse seguìto un po' più frequentemente.

L'ordinamento del catalogo reca l'impronta del suo Autore: non viene seguito infatti

sia per le monete antiche che per quelle medioevali e moderne l'ordinamento tradizionale

ma viene adottato un ordinamento più rispondente a un criterio storico, che tenga conto

del susseguirsi nel tempo delle singole serie e dell'autorità, Repubbliche, Comuni, Signorie,

Sovrani, che hanno coniato la moneta. Un ordinamento che può forse rendere perplessi

in un primo momento e può provocare qualche difficoltà nella consultazione dell'opera

ma che non è privo di una sua intima giustificazione e che alla fine si rivela più di quello

tradizionale capace di manifestare la profonda connessione tra moneta e storia: ex nummis

historia, secondo il programml:l dell'Autore.

Anche durante la pubblicazione del catalogo della collezione il conte Magnaguti non

tralasciò studi più particolari: è del 1958 un Suo articolo pubblicato nella « Rivista Italiana

di Numismatica », Luci pisanelliane e luci mantegnesche sulle monete dei Gonzaga, nel quale

il Magnaguti riprendeva il tema a Lui più caro, quello delle monete dei Gonzaga, avan

zando l'ardita ipotesi che i tipi di alcune monete di Gian Francesco Gonzaga, Ludovico I

e Federico I siano stati disegnati da Pisanello e dal Mantegna.

La morte raggiunse il Conte Magnaguti dopo un anno dalla pubblicazione del voI.

VIII di « Ex Nummis Historia », l'ultimo edito in ordine di tempo. In questo volume

dedicato alle medaglie dei Gonzaga, a differenza di quanto aveva fatto nei volumi prece

denti, Egli elencava non solo le medaglie della Sua collezione, ma tutti i pezzi che aveva

potuto rintracciare in collezioni pubbliche e private o in pubblicazioni, e che non erano

5

presenti nella Sua raccolta. Il volume veniva così a costituire un corpus delle medaglie

gonzaghesche, corredato di un'ampia introduzione e di utili note sugli artisti e sui perso

naggi effigiati.

Ho trattato del Conte Magnaguti come numismatico; altri potrà, meglio di me, par

lare di Lui sotto altri aspetti, soprattutto come studioso di Mantova e dei Gonzaga, dato

che molteplice era la Sua attività e vari i Suoi interessi; non posso fare a meno però di

ricordare che Egli fu soprattutto un gentiluomo, non solo per nobiltà di nascita ma anche

per educazione e per temperamento, che amava circondarsi di cose belle, che amava l'arte

per l'arte senza secondi fini speculativi e che prediligeva i Gonzaga soprattutto perché

nella storia di questa famiglia Egli trovava un esempio di rare virtù e di elevato mece

natismo.

Mi sia ora lecito terminare questa breve nota in memoria del Conte Magnaguti con

un voto: che la superba raccolta di monete e medaglie dei Gonzaga, che costituiva la

gemma più preziosa della Collezione Magnaguti e che il Suo proprietario volle conservare

fino alla morte, non vada dispersa ma possa in qualche modo trovare adeguata sistema

zione in un Museo, in quella città di Mantova che il conte Magnaguti tanto amò, tra le

mirabili opere d'arte lasciate dai Gonzaga, ai quali il Magnaguti con la Sua appassionata

fatica eresse un monumento non indegno della loro stirpe.

F. P ANVINI ROSA TI

Gli Editori, il Direttore, il Comitato di Redazione e i Collaboratori tutti di « Numisma

fica rivolgono un reverente pensiero alla memoria dello studioso scomparso che fu anche

>)

entusiasta estimatore e collaboratore di questa Rivista, e porgono ai familiari l'espressione

del loro più sentito e commosso cordoglio.

6

Credenze e culti di Velia, dalle monete

Sul recente tentativo d'infirmare l'esistenza del culto di Athena a Velia, non è da

escludere abbia influito, e forse in modo determinante, la convinzione che il tipo della dea

sia apparso sulle monete di quella città solo negli ultimi del V secolo a. C. e appena su

qualche dramma. La limitazione, pertanto, a poco più di due secoli (fine V - primi II)

dell'incisione del tipo sui didrammi, e non sempre sugli oboli e frazioni di bronzo, viete

rebbe d'invocare, anche per la p6lis tirrenica, la piena validità del principio stabilito dal

Curtius. La riedizione, però, del titolo velino della dea, ritenuto dubbio, nell'accertarne

l'autenticità, mostrava l'importanza di quel culto per la vita religiosa della p61is, confer

mando così quando si era appreso dalle monete che mostrano in Athena la dea poliàde

di Velia.

Costretto a tornarvi, per chiarire meglio quanto avevo segnalato anni fa e piuttosto

di recente, approfitto della circostanza per dire, oltre che delle più note credenze, dei culti

di Velia di cui era notizia solo dalle monete, finché l'intensificarsi delle campagne di scavi

non ne metteva a luce le concrete memorie epigrafiche.

Innanzi tutto, credo indispensabile una premessa sull'arcaica monetazione di Velia;

sulla presenza, cioè, in quei nummi di caratteri del tutto diversi dai comuni delle p61eis

italiote del tempo. Problema numismatico fra i più notevoli e fondamentale della mone

tazione velina, anche per l'erronea attribuzione alla macedonica Acanthos delle prime

monete di Velia, da alcuni ritenute addirittura emesse a Focea. L'errore del Fiorelli, però,

è da giudicarsi solo materiale, per l'impossibilità che gli fossero ignote la felice intuizione

del Carelli e il succedersi unanime delle conferme. Diversa, perché più suggestiva e sottile,

l'ipotesi del Lenormant che argomentava da Erodoto, dalla notizia circa l'imbarco sulle

navi anche di « tutti i beni mobili » e perciò di quelle monete, dagli esuli poi diffuse ovun

que in Italia e Gallia; eventi convalidati dall'esistenza di un tipo affine battuto a Focea

prima del suo abbandono.

Credo inutile tornare sulla congettura del Lenormant che all'esame attenlo si rivela

infirmata dalle stesse sue proposizioni, quasi che i Focei avessero posseduto enormi quan

tità di nummi solo di quel tipo e di argento, peraltro il solo metallo nobile battuto a

Velia, quando è noto che la monetazione precipua di Focea era quella dell'elettro. L'inte

ressante questione-, tuttavia, potrà essere illuminata, a mio avviso, se si tien conto di quan

to ho detto altrove e di alcuni particolari momenti che precedettero e seguirono la colo

nizzazione focea dell'odierno Cilento.

Sollecitata dalla città dello Heraion (ls), alla foce del Sele, attraverso Poseidonia,

Sibari acconsentiva allo stanziamento in terra di Enotria (540 a. C.) dei superstiti di Alalia,

7

in prevalenza vecchi, donne e bambini, anche perché, tramontato ogni disegno di vasta

colonizzazione mercantile tirrenica, i disgraziati esuli di quattro città non anelavano ormai

che alla sola quiete di un focolare sicuro. I Focei l'avevano dimostrato nel proporre agli

indigeni di Velia d'Enotria l'acquisto del diritto allo stanziamento, continuarono a darne

prova (Sibari dové favorirlo, per neutralizzare eventuali mire espansionistiche commerciali

di Massalia) nell'insistenza a considerare Velia, per continuità cultuale, la vera Focea.

La testimonianza di Erodoto è troppo precisa per consentire diverse interpretazioni

e la sopravvivenza di Focea non ne implica la continuità cultuale assoluta, perché nella

distrutta città tornarono solo gli spergiuri, ai quali, in nessun caso, potevano toccare i

veri simula cri degli dei patrii. Erodoto suppone nota l'antichissima credenza quando affer

ma che i Focei appena giunti ad Alalia « vi eressero templi ». Evidentemente per porvi

quelle statue collocate poi nei primi ierà di Velia, la quale anche giuridicamente, dato che

lo era cultualmente, divenne la vera Focea. Dico « primi templi» perché gli scavi in corso

pare mostrino, a mio avviso, l'esistenza a Velia di due distinti abitati, ciascuno rinchiuso

in mura proprie: la p6lis (Erodoto, I 167) indigena sul crinale della collina e quella deÌ

coloni sul versante meridionale. Solo verso la fine del VI secolo a. c., dopo la fusione

dei due gruppi etnici, per cui una sola città, l'inizio della costruzione dei grandi templi

che i Velini, con scenografica disposizione ionica, elevarono sulle diverse terrazze della

collina e dove ebbero definitiva dimora gli antichi simulacri delle divinità di Focea. Ciò

coincide esattamente con l'emissione (albori del V secolo a. C.) delle prime monete a

doppio rilievo con il nome della città o dell'etnico: Velia ormai era una sola p6/is. Da

ciò la definitiva conferma del periodo di emissione delle incuse, necessariamente anepigrafi

e prodotte con tecnica micro-asiatica di coniazione: globularità del tondello e quadrato

incuso del &. Naturale perciò, anzi necessaria l'impressione della protome del leone del

1), soprattutto il peso della dramma.

Nel fulvo leone forse lo stesso Apollo, non il solo felino che seguì lo splendente dio

nel suo viaggio verso Occidente e che Focea aveva già impresso, per conforto di auspicio,

sulle monete agl'inizi della sua corsa verso i redditizi mercati della Propontide, del Ponto

e italici, specialmente verso l'Eldorado del Tartesso. Nei g 3,89 della dramma un peso che,

pur riallacciandosi al fenicio o asiatico ed a quello della locale fascia costiera italiota,

doveva essere agganciato ad una valuta ben nota lungo le coste ionio-tirreniche se monete

di Focea furono rinvenute persino a Taranto; peso che corrispondeva ad un quarto del

magnifico tetradrammo di Focea che lo Head stabilì emesso prima della caduta di quella

città e di cui è documento in un dettaglio proprio sulle incuse veline: nei quattro globetti

a dx, innanzi oppure a sx dell'avancorpo del leone di cui finora nulla si è detto e, a mio

avviso, indubbio segno di valore (Tav. I nn. 2 e 3).

Appunto su qualcuna di queste incuse la prima immagine dell'Athena di Focea e di

Velia. Un tipo inciso, come a Cizico (570-520 a. C.), in un quadrato ben visibile sul &

della n. 25 del Garrucci (Tav. I n. 1), dove l'Athena armata ha un casco non attico ma

frigio. Elmo che, a parte l'evoluzione del disegno, oltre che sulle incuse di Cizico, di

Focea e degli oboli di bronzo (Tav. I n. 16), che consentirono l'assegnazione a Velia delle

anepigrafi arcaiche, è persino sul mirabile didrammo di Kleudoros, l' Athena di faccia,

l'unico esemplare velino con volto prospiciente (Tav. I n. 14).

La distruzione di Sibari e il primato di Crotone, che tendeva a trasformare le sim

machie con le diverse città in egemonia, avevano determinato, intanto, nel Mezzogiorno

d'Italia un equilibrio politico tale da indurre Velia, che cercava assicurarsi alcuni dei più

8

Description:e medaglie allo studio, che non vedevano nella moneta un .. sognante espressione delle immagini, nelle quali tuttavia trasfuse la .. conferma nel titolo di Athena che vivamente richiama, nel latino, il più antico sua Cronaca frammischiava alle parole della lingua italiana moltissimi .. :'.;,.1.,