Table Of Content.

Ikonografie der Angst

Deutsche Tatarenbilder im Wandel: Barbaren, Alliierte, Migranten

Dissertationsschrift im Fach Turkologie

Promovend: Mieste Hotopp-Riecke

Erstgutachter: Prof. Dr. Claus Schönig, Institut für Turkologie, Freie Universität Berlin.

Zweitgutachter: Prof. Dr. Uwe Blaesing, Leiden University – LUCL, Niederlande.

Ikonographie der Angst. Deutsche Tatarenbilder im Wandel: Barbaren, Alliierte, Migranten

DISSERTATION

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Fach: Turkologie)

am Fachbreich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin

Institut für Turkologie

vorgelegt von Mieste Hotopp-Riecke

Berlin, 2011

- 2 -

Erstgutachter: Prof. Dr. Claus Schönig

Zweitgutachter: Prof. Dr. Uwe Blaesing

Tag der Disputation: 8. November 2011

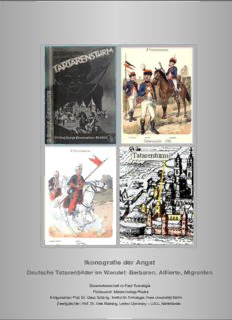

Quellen der Cover-Veröffentlichung gemeinfrei (v.o.l.n.u.r.):

Worgitzki, Max: Tatarensturm. Berlin: Junge Generation, Die Trommler-Bücher, 1935.

Knötel, Richard: Preußen. Tatarenpulk. 1798. In: (ders.): Uniformenkunde. Lose Blätter zur Geschichte der Entwicklung der

militärischen Tracht in Deutschland, Bd. XV, Rathenow: Babenzien; 1932 ; Bl. 29.

Knötel, Richard: Preußen. Bosniak. Um 1760. In: (ders.): Uniformenkunde. Lose Blätter zur Geschichte der Entwicklung der

militärischen Tracht in Deutschland, Bd. VI, Rathenow: Babenzien; 1895 ; Bl. 31.

Meisner, Daniel / Kieser, Eberhard: Stadtansicht Magdeburg. In: THESAURUS PHILO-POLITICUS. Das ist: Politisches

Schatzkästlein guter Herren und bestendiger Freund, Frankfurt a.M., 1623.

- 3 -

Inhaltsverzeichnis

1.1. Einleitung 4

1.2. Aufbau 6

1.3. Zielstellung 7

1.4. Hypothese 8

1.4.1. Forschungsdesign und Methodik 10

1.5. "Tatarenbild" und Stereotypenforschung 13

1.5.1. Erinnerungsorte und "lange Dauer" (longue durée) 16

1.6. Forschungsstand 18

1.7. Begriffsdiskurse Tataren und Ethnizität 23

1.7.1. Deutschsprachige Gebiete, Deutsche Literatur 25

1.7.2. Europa, Tartarei, Ost-Mitteleuropa 27

1.7.3. Semantik, Konnotation, Assoziation 28

1.8. Relevanz des Untersuchungsgegenstandes 42

1.8.1. Gesellschaftspolitische Relevanz 42

1.8.2. Wissenschaftliche Relevanz 43

2. (Vor-)Geschichte und Ursprünge. Ethnogenese oder Ethnisierung? 43

2.1. Europäische Tatarenbilder. Erste Kontakte 46

2.1.1. Tatern, Tottern, Dadern - Zigeuner oder Tataren? 52

2.1.2. „Serenissimo Muradun Gerey…“ Preußisch-tatarische Beziehungen 55

3. Ikonografie der Angst: Tatarenbilder 80

3.1. Belletristik 81

3.1.1. Barbaren aus dem Osten. Trivialliteratur und Comics 93

3.1.1.1. Buchcover und Illustrationen 110

3.1.2. Reiter, Liebhaber, Retter. Romane und Erzählungen 112

3.1.2.1. Im Land der Freunde: Tatarenliteratur in der DDR 130

3.1.2.2. Auf der anderem Seite: Emigrantenliteratur in der BRD 164

3.1.3. Kinder- und Jugendliteratur 189

3.1.3.1. Fantasy und Science Fiction 197

3.1.4. Heimkehrer-Literatur 205

3.1.5. Vertriebenen-Literaur / Aussiedlerliteratur 236

3.1.5.1. Das Erbe Ostpreußens und Schlesiens: Sagen und Erinnerung 238

3.1.5.2. Von Konfrontation zu Akkulturation. Dobrudscha-Deutsche und Tataren 248

3.1.6. Sekundärstereotype: Tartarennachricht und Hacksteak Tartar 273

- 4 -

3.1.7. Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert 300

3.2. Tatarisches Erbe? Ethnonyme in der Toponymie 303

3.2.1. Forschungsstand und Materialsuche im Kontext von Toponymie / Onomastik 311

3.2.2. Differenzierung und Kategorisierung 312

3.2.2.1. Morphologische Typen / Etymologie 324

3.2.2.2. Topografie und Isogenie 332

3.2.2.3. Narrative Differenz: Zigeuner und Tataren 333

3.2.2.4. Toponyme ohne BW TaRtAr- 365

4. Fazit und Ausblick 375

4.1. Tatarenbilder von gestern – Feindbilder von heute? 378

Danksagung 383

5. Anhang 384

5.1. Literaturverzeichnis 384

- 5 -

1.1. Einleitung

„Добрый день, Германия! Die Russen kommen!“ so titelte 2006 die FAZ1 und ihr Redakteur

Winand von Petersdorff-Campen, der „gerne über die Energiewirtschaft, Globalisierung und

darüber, was ihm sonst noch einfällt und auffällt“, schreibt2, berichtete über die neureichen

russischen Oligarchen Miller, Goryayev, Abramowitsch und Aksenenko. Schon im ersten Satz fällt

das Wort Wodka, ein schönes altes Russen-Klischee. Russen? Klang da nicht auch etwas mit von

„Die Tataren kommen!“ – also gleich drei Assoziationen in Überschrift und erstem Satz: Wilde

Horden, getarnt als Millionäre, überrennen den Westen und bringen ihre Wodka-Unkultur mit? Doch

auf den zweiten Blick verrät dieser platte Artikel mehr, als man meint: Er spiegelt nämlich nichts

weniger als die komplexe Materie von Ethnizität und Fremdwahrnehmung in transkulturellen

Räumen wieder. Er machte mich hellhörig. Denn für mich tat sich die Frage auf: „Sehen alle

Deutschen diese Russen als Russen an oder machen sie auch Unterschiede zwischen Leuten wie

Miller mit russlandeutschem, Abramowitsch mit jüdischem und Aksenenko oder Goryayev mit

muslimischem Hintergrund?“. Und wie sehen denn die Russen selbst ihre Nachbarn und

Mitmenschen im Osten? Auf diese Fragen kam ich nicht von ungefähr. Bei vielen Treffen mit

tatarischen Kollegen kamen immer wieder Stereotype zur Sprache, die sich auf das Ich und das

Andere bezogen: „Ungebet´ner Besuch ist schlimmer als die Tataren“ oder „Kratze an einem Russen,

so scheint ein Tatar hervor“ sind wohl die gebräuchlichsten – und halmloseren - Redewendungen in

diesem Kontext.

Auf letzteren Spruch beziehen sich wohl auch die Zeilen von Marat Abrarov in der Islamischen

Zeitung „Ich bin kein Russe, ich bin Tatare.“ Diese Wörter, die er oft wiederholen müsse, schreibt

Abrarov, „ernten meist großes Erstaunen, als ob man uns für ein längst ausgestorbenes Volk hält

oder sich uns ganz und gar anders vorstellt. Tatsächlich sind Tataren physiognomisch von Russen

(oder Europäern) eigentlich nicht zu unterscheiden, zumal es bereits zum Sprichwort geworden ist,

dass jede russische Familie mindestens eine tatarische Großmutter habe.“3. Das Gegenüberstellen

von Europäern und den Tataren als dem asiatischen Anderen sowie die Verortung der Russen als

zwittriges Dazwischen, dem beide Ethnizitäten inne sind, ist ein immer wiederkehrender Topus in der

deutschen Literatur. Werden Schweden, Franzosen, Türken oder Polen in den letzten Jahrhunderten

mal als Barbaren stigmatisiert, mal als Alliierte und Mit-Europäer beschrieben oder als orientalische

1 “Guten Tag, Deutschland” vgl.: Petersdorff 2006, S.a.: Bieker, Christian / Wolf, Thomas: Übernahmen. Russisches

Roulette. In: FOCUS-MONEY | Nr. 47 (2006), S. 68-73.

2 Vgl.: Redaktion online unter URL: http://www.faz.net/s/RubD87FF48828064DAA974C2FF3CC5F6867/Doc~E4CAA

9748AEBB4F41B3916752CE53099E~ATpl~Ecommon~Scontent.html [22.9.2010].

3 Abrarov 2004, online unter URL: http://www.islamische-zeitung.de/?id=4677 [16.4.2011].

- 6 -

Fremde exotisiert, so zieht sich die negative Wahrnehmung von anderen Völkern wie etwa der

Tataren, Juden oder Zigeuner scheinbar bruchlos durch die Zeiten seit ihrem Auftauchen aus dem

Osten.

„Die Geschichte der Selbstwahrnehmung Europas ist eine Geschichte der Wahrnehmungen des

,Anderen‘“, schreibt Joachim Eibach zu Beginn seines Beitrags „Annäherung – Abgrenzung –

Exotisierung“, mit dem der Sammelband „Europäische Wahrnehmungen 1650-1850“ eröffnet wird.

Betrachtet man den Zeitraum seit dem Auftauchen der dschingisidischen Reiterheere im 13.

Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hinsichtlich der obigen Aussage, kann anhand der

Perzeption des Fremden das Selbstverständnis der Europäer in all seinen Kontinuitäten und Brüchen

nachvollzogen werden4. Dabei scheint der `Tatarensturm` über alle Kulturepochen hinweg ein fester

Bestandteil im Kanon deutscher Erinnerungsorte geblieben zu sein: „Der ´Mongolensturm` und das

Mongolenreich stellen in unserem Geschichtsbewußtsein eigenartig singuläre Erscheinungen dar, die

sich episodenhaft am Rande Europas zugetragen zu haben scheinen“ schreibt Hermann Kulke in

seinen einleitenden Gedanken zu „Mongolen in Asien und Europa?“5. Die Bilder von Tataren, die

sich im kollektiven Gedächtnis der Deutschen des 21. Jahrhunderts scheinbar herauslesen lassen,

wurden wohl von zweierlei Seiten beeinflusst: Erstens von einer konkreten Bedrohung durch

tatarische Reiterarmeen, wofür die Schlacht von Liegnitz als besonders nachhaltig prägendes Ereignis

gelten kann. Dabei bestimmte später mehr und mehr die Weitergabe von Imagination und Rezeption

das Bild der Tataren, waren sie doch nicht ständige Nachbarn oder Feinde wie die Osmanen. „Es war

vor allem der schreckliche Ruf, der den Tataren voraneilte und sie so unbesiegbar werden ließ.“6

Zweitens wurde dieses primäre Bild der langen Tradition der „Tatarenangst“ im 20. Jahrhundert

abgeschwächt, gewandelt oder beeinflusst durch die politisch-militärischen Erschütterungen der

Weltkriege und Blockkonfontation. Das Bild des pfeilbewaffneten reitenden Tataren bekam Risse

oder vergilbte durch beginnende tatarische Migration nach Deutschland Anfang des letzten

Jahrhunderts. Durch die Gründung der Sowjetuinion und das Eingehen der Tataren in den „homo

sovieticus“ sowie nicht zuletzt durch die Blockkonfrontation nach dem II. Weltkrieg verblasste ein

eigenständiges Bild der Tataren scheinbar weiter, erfuhr aber auch neue Facetten: In der

Bundesrepublik rückten die Tataren als unterdrückte Nation und Opfer des Stalinismus ins Blickfeld,

in der Deutschen Demokratischen Republik eher als `Neue Menschen`, als Teil des großen

sowjetischen Brudervolkes. Diesen Wandlungen nachzugehen, soll diese Studie ein Stück weit

Denkanstöße liefern.

4 Eibach 2008, 13-73.

5 Kulke 1997, S. 21.

6 Ackerl 1983, S. 48.

- 7 -

1.2. Aufbau

Als erstes ist zu klären, welche Diskurse zu Termini, die in der Arbeit verwendet werden zur Zeit

vorherrschen. Wie sind Kernbegriffe aus dem Forschungskontext dieser Arbeit wie Image, Stereotyp

und Tatar semantisch belegt?

Den ersten Teil wird die Beschreibung der Geschichte und Rezeption der ersten Kontakte von

Mitteleuropäern mit Tataren und die Ausformung des Tatarenbildes in der Vergangenheit einnehmen,

welches sich dem Fremdbild zum Beispiel der Skythen, Hunnen und Awaren anzuschließen scheint.

Auch positiven Nuancen in der recht negativen Gesamtheit des Tatarenbildes – etwa analog der `Alla

Turca`-Mode in Westeuropa – soll hier Raum gegeben werden7.

Ausführlich gehe ich dann auf die Assoziationen, auf die Semantik und Konnotationen des Lexems

Tatar ein. Die Arbeit kann so verdeutlichen, wie realitätsfremd die immer noch starken Vorbehalte

gegen die Ethnie der Tataren heute sind und was diese pejorative Tradition möglicherweise zu tun hat

mit der rezenten Xenophobie, die immer mehr in die Mitte nicht nur der bundesdeutschen und

russländischen Gesellschaft vordringt.

Im dritten Teil untersuche ich die Images der Tataren in unterschiedlichen Bereichen. In der

deutschsprachigen Literatur ab dem Beginn des 19. Jahrhundert eruiere ich empirisch und interlinear

relevante Schemata und Stereotype. Für den Bereich Literatur untersuche ich ausgewählte Formen

aller drei Literaturgattungen wie Romane, Erzählungen, Comics und Sagen.

Wenn einige Literaturgenres oder –gattungen (Romane, Comics) sowie bestimmte Zeitabschnitte

(etwa die Zeit der Weltkriege im 20. Jh.) im Vergleich zu anderen ungleich ausführlicher behandelt

werden, ist dies der Intention geschuldet, exemplarisch Entwicklungen aufzuzeigen, die in der

bisherigen Forschung wenig oder gar nicht untersucht wurden. Bereits besser analysierte Textformen

oder Bereiche die in ähnlicher Art und Weise ein kongruentes Tatarenbild transportieren, werden also

eher kursorisch gestreift, um den neuen Perspektiven Platz zu lassen.

Im vierten Teil wird komparativ ausgewertet werden, welche historischen Bezüge sich auf das

jeweilige heutige Tatarenbild auswirkten und welchen Einfluss dies auf die gesellschaftliche

Akzeptanz dieser Minderheit im heutigen Europa haben kann.

7 Vgl.: Pape 1987, Die ´Turquerie´ in der bildenden Kunst des 18. Jahrhunderts.

- 8 -

1.3. Zielstellung

Diese Studie hat das Ziel, am Beispiel der Tataren darzustellen, wie komplex und detailliert sich

Fremdbild und Selbstbild auf individueller Ebene gestalten kann und wie entsprechende

Geschichtsschreibungen via Literatur und Sekundärstereotypen in das kollektive Bewusstsein der

nächsten Generationen transportiert wird und so Phänomene wie Nationalismus, Xenophobie und

Islamophobie beeinflusst werden können. Die Arbeit stellt auch einen Beitrag zur Ethnizitäts-,

Stereotypen- und Migrationsforschung dar. Keinesfalls unbeabsichtigt weist sie in Teilen Züge von

klassischer Ethnografie auf. Der theoretische Zusammenhang wird interdisziplinär aus der

Perspektive der Turkologie, Soziologie, Onomastik und Literaturwissenschaft diskutiert. Dabei

fließen unterschiedliche Fragenkomplexe - je nach verwendeter Materialbasis des einzelnen Kapitels

- mit verschiedener Intensität in die entsprechenden Abschnitte ein:

Erstens werde ich versuchen aufzuzeigen, ob das imaginierte Tatarenbild der Vergangenheit immer

noch den heutigen Diskurs von Fremdheit, Xenophobie und Islamophobie in Deutschland beeinflusst

und durch welche Matrix, mittels welcher Medien dieses etwaige Kontinuum transportiert wird. Ziel

ist es zu analysieren, ob sich das Bild, welches sich die indirekten deutschen Nachbarn in

Mitteleuropa bisher von den Tataren gemacht haben, im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte

gewandelt hat und wenn ja wodurch? Dies lässt sich vornehmlich an der Belletristik dieses

Zeitabschnitts beleuchten, denn ein signifikanter Gradmesser für den Umgang mit Selbst- und

Fremdbildern, eigener und fremder Geschichte ist immer auch der Inhalt von zeitgenössischer

Literatur, in denen diese Perspektiven den nächsten Generationen weitergegeben werden. Wer

implementiert also welche tatarische Geschichte warum in den Publikationen unserer Zeit und wie ist

dies zu bewerten?

Zweitens sollen die Fundamente der Tatarenfurcht und der wohl daher rührenden festen

Verwurzelung negativer Bilder über Tataren im kollektiven Gedächtnis eruiert werden. Dafür sind

die historische Einführung und mehr das Kapitel Toponymie/Onomastik geeignet, welches eher unser

Verständnis für die historische Basis der negativen Tataren-Stereotype erleichtern soll und die

langfristige historische Dimension des Themas beleuchtet.

Hat letztlich die Anwesenheit von tatarischer Wohnbevölkerung in Mittel- und Südosteuropa das Bild

der Tataren bei den Deutschen in Ostpreußen oder in der Dobrudscha positiver gestaltet als in

Gebieten Mitteleuropas ohne kompakte tatarische Bevölkerung? Tragen die Inhalte der Literatur

dieser Bevölkerungsteile – Aussiedler, Vertriebene, Heimkehrer - zum Abbau von Feindbildern bei,

relativieren sie diese oder ignorieren sie neuere Geschichte, werden als Vehikel für

Identifikationsmuster im neuen Heimatland Bundesrepublik Deutschland instrumentalisiert?

- 9 -

1.4. Hypothese

Angelehnt an die Schriften von Waldenfels „Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden“ und

Bohrers „Ästhetik des Schreckens“ möchte ich den Komplex der langen Dauer xenophober

Imaginationen, den es zu unteruschen gilt, als Ikonografie der Angst umschreiben8. Meine These ist

erstens die Annahme, das Fremdbilder von Tataren im Laufe des Untersuchungszeitraums von

verschiedenen Faktoren beeinflusst wurden, eine generelle Revision der überlieferten Vorurteile und

Stereotype aber nicht stattfand – bis heute nicht. Ich behaupte: Diese longue durée der Stereotype des

Anderen implizieren mehr `Urängste` in der kollektiven Erinnerung des Eigenen und schaffen erst

eine Alterität, ein Gegenüber. Die negativen Stereotype von Tataren sind somit als Fortsetzung der

Ikonografie der Angst zu begreifen, die ihre Ursprünge in den Deutungsversuchen nach ersten

Kulturkontakten zwischen Sesshaften und Nichtsesshaften hat. Zweitens möchte ich zeigen, dass

mittels neuer Medien, Globalisierung und Wegfall der Systemgrenzen die longue durée gebrochen

werden könnte: Wir befinden uns womöglich in einer Umbruchphase bzw. Endphase dieser langen Dauer

von pejorativen Stereotypen. Drittens behaupte ich, dass die Integrationsleistungen der Tataren im

Kontext von friedlicher Koexistenz und das ihnen immanente Potential für eine positive Befruchtung des

Euro-Islam-Diskurses in West-Europa bisher völlig unterbewertet sind. Der diskursive Gegenstand Euro-

Islam ist unter den Tataren Europas schon Teil der Geistesgeschichte seit dem Aufkommen der

Reformbewegung des Djadidismus Ende des 19. Jahrhunderts. Diese tatarische Expertise ist jedoch bisher

vom rezenten Euro-Islam-Diskurs in Westeuropa weitestgehend abgekoppelt.

Ist die Vorstellung von Tataren im westlichen Mitteleuropa einerseits geprägt und überformt durch

historisch tradierte Ängste vor berittenen Horden aus dem Osten, so ist eine tatarisch-muslimische

und tatarisch-judäische Wohnbevölkerung in der geografischen Mitte Europas (Litauen und Polen)

und im Südosten (Krim, Dobrudscha) seit mindestens 600 Jahren Realität und formte womöglich so

auch ein gesellschaftlich anderes Bild dieser Ethnie unter den deutschen Einwohnern dieser ehemals

auch von Deutschen bewohnten Gebiete. Im traditionellen Siedlungsgebiet der Tataren an Wolga und

Ural sowie auf der Krim und in der Dobrudscha leben seit Jahrhunderten auch andere Ethnien, so die

Russen, Ukrainer, Russland-Deutschen und finno-ugrische Völker, deren Bild von den Tataren durch

direkten Kontakt ein anderes als das der Mitteleuropäer sein könnte. Haben diese womöglich vom

mitteleuropäischen Tatarenbild differenten Fremdbilder (der nahen Nachbarn) nach Übersiedlung

von Millionen ehemaligen `Volksdeutschen` in die Bundesrepublik Deutschland einen Einfluss auf

das Tataren-Image hier? – diese Frage könnte als Nebenprodukt der Untersuchung beantwortet

werden.

8 Bohrer 1978, , Waldenfels 2006, auch Özkan 1986, Apekte einer Theorie des Fremden und Beutner 2008, Ferne

Heimat - Nahe Fremde haben mich inspiriert.

- 10 -

Description:Sekundärstereotype: Tartarennachricht und Hacksteak Tartar denn ein Tartar sey: so wird er es verneinen, wie er selbst auch seinen Dialect Turki