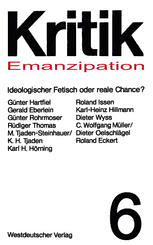

Table Of ContentEmanzipation -

Ideologischer Fetisch oder reale Chance?

Kritik Bd. 6

Emanzipation -

Ideologisc.her Fe tisch oder

reale Chance?

Herausgegeben von Prof. Dr. Gunter Hartfiel

Westdeutscher Verlag

© 1975 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1975

Satz: Klaus Griillner, Krefeld

Aile Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Verfielfaltigung des

Werkes (Fotokopie, Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf

der vorherigen Zustimmung des Verlages.

ISBN-13: 978-3-531-11233-6 e-ISBN-13: 978-3-322-88713-9

DOl: 10.1007/978-3-322-88713-9

Inhalt

Einfubrung Gunter Hartfiel 9

Emanzipation als Allerweltsformel . . . . . 9

Emanzipation und Wissenschaft ..... 10

Biirgerlich-liberale und marxistisch-sozialistische

Emanzipation . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Emanzipation und Entfremdung in der Arbeit . 17

Emanzipation und Fortschrittsglaube ..... 21

Emanzipation und menschliche Triebstruktur in

der entwickelten Industriegesellschaft ..... 24

Emanzipation durch "herrschaftsfreie Kommunikation" 30

Emanzipation durch Erziehung . . . . . . . . 33

Emanzipation im spekulativen Meinungsstreit 38

Die Beitrage im Oberblick 43

Anmerkungen ...... 61

Emanzipation - ein Tbema empiriscb-analytiscben

Wissenscbaftsverstli"ndnisses Gerald Eberlein 65

I. "Empirisch-anal ytisches" gegen "Historisch-gesattigtes"

Emanzipationsverhaltnis ............... 65

II. Das Emanzipationsverstandnis des Meta-Pragmatismus 69

III. Emanzipation durch Herrschaftsanalyse ...... 73

IV. Emanzipations-Voraussetzung: "rationaler Diskurs" 77

V. Emanzipation durch "methodische Rationalitat in

asthetisch-kiinstlerische Handlungsbereiche . . . . 79

VI. Die Dimensionen "methodischer Rationalitat" . . 82

VII. Wissenschaftsziel: Informationengewinnung oder

Deutung fundierter Sinngehalte ...... 83

VIII. Interdisziplinare Ideologiekritik ...... 85

IX. Empirisch-analytische Methodenvielfalt und

"Sinnverstehen" .............. 87

X. Probleme sozialwissenschaftlicher Makro-Theorie 90

Xl. SchlulHolgerungen 93

Anmerkungen 94

Ruckblick auf die Emanzipation Gunter Rohrmoser 97

I. Die Dialektik der Emanzipation 97

II. Emanzipation und Demokratieverstandnis 99

5

III. Offene Probleme der marxistischen Perspektive ....... 101

IV. Die Vielfalt der revolutionliren Erwartungen

und Wege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

V. Emanzipation durch Politisierung gesellschaftlicher

Institutionen? ................ 107

VI. Die politische Macht der "kritischen Theorie" . . . 111

VII. Nietzsche gegen Marx . . . . . . . . . . . . . . . . 113

VIII. Nietzsches geschichtsphilosophische Nihilismus-These 117

IX. Der Nihilismus und die Feuerbachsche Religionskritik -

die geistigen Hintergriinde der Emanzipationsbewegung 121

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Die kalkulierte Emanzipation. Zur Theorie und Praxis

Gesellschaftlicher Transformationsprozesse im

Sozialismus Riidiger Thomas 125

I. Die Theorie der Emanzipation im Werk von

Karl Marx ................. . 125

1. Emanzipation als Strukturproblem: Selbstbe-

stimmung durch strukturelle Gleichheit .... . . . . . . 125

2. Emanzipation als anthropolitisches Problem:

Selbstverwirklichung durch reale Freiheit . ...... . 128

3. Emanzipation als strategisches Problem:

Befreiung von Herrschaft als revolutionlirer

TransformationsprozeB .......... ...... . 130

II. Sozialismus als Praxis. Revolution und Emanzi-

pation in sozialistischen Obergangsgesellschaften . . . . . . . 135

1. Zur Problemgeschichte des Sozialismus in der

Sowjetunion . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

2. Die Emanzipation der Alternative als A\1 native

der Emanzipation: Jugoslawiens Weg zum

Sozialismus ....................... . 146

3. Kollektiver Sozialismus: Das chinesische

Konzept als Entwicklungsstrategie . . . 151

III. Die Reformulierung der Marxschen Emanzipationstheorie

im Neomarxismus: Anslitze und Perspektiven einer

Kritik sozialistischer Obergangsgesellschaften 157

Anmerkungen ................... 165

Staatsinterventionismus und Sozialstaatsillusion

M. Tjaden-SteinhauerlK. H. Tjaden 169

I. Staatsintervention und Sozialstaat als politische

Begriffe ..................... . 169

II. Die verfehlte Trennung von bkonomie und Staat 171

6

III. Aufhebung des Klassengegensatzes durch Einkommens-

umverteilung? ................. 174

IV. Staatsfinanzen im Dienste der Krisendli.mpfung 178

V. Die briichige Illusion der Gemeinschaftlichkeit 187

Anmerkungen ............... 189

Emanzipation durch Mitbestimmung? Karl H. Hornig 195

Industriesoziologische Anmerkungen zu einer gesellschafts

politis chen Forderung

I. Technische Entwicklung und Mitbestimmung 196

II. Bewugtsein und Mitbestimmung . 205

III. "Mitbestimmung am Arbeitsplatz" 211

Anmerkungen ......... . 215

Emanzipation durch Eigentum - Die Debatte um Miteigentum

und breit gestreute Vermogensbildung . Roland Issen 223

I. Vermogensverteilung heute . . . . . . . . . 223

II. Stellungnahmen der politischen Parteien . . 231

III. Arbeitnehmer-und Arbeitgeber-Standpunkte 235

IV. Personliches Eigentum oder kollektive Sicherungssysteme? 238

Anmerkungen ....................... 241

Der "kritische" Wirtschaftsmensch in der Leistungs-

und Konsumgesellschaft Karl-Heinz Hillmann 243

I. Die gegenwartige Leistungs-und Konsumgesellschaft 243

II. Die Leistungs-und Konsumgesellschaft und das

Problem der Qualitat des Lebens . . . . . . . . . . 245

III. Die Ablosung des entfremdeten durch den "kritischen" Wirt

schaftsmenschen - Die Umformung der Leistungs-und

Konsumgesellschaft zugunsten von Lebensqualitli.t . . . . 255

IV. Die strategische Position des kritischen Verbrauchers 265

V. Die Emanzipation des Verbrauchers als Aufgabe kritischer

Sozialwissenschaft und politischer Bildungsarbeit 271

Anmerkungen 275

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Emanzipation und Psychoanalyse Dieter Wyss 279

I. Das Praktische Anliegen . . . . . . 279

II. Die Definition der Emanzipation . . . . 280

III. Emanzipation als Bestandteil der tiefen

psychologisch fundierten Therapie 282

IV. Emanzipation ... Zu was? ... 284

V. Emanzipation und Abhangigkeit . 285

7

VI. Emanzipation und Unbewugtes 287

VII. Emanzipation und Feindbild . 288

Vlll. Liguidieren oder Annehmen? 290

IX. Emanzipation und Selbstandigkeit 292

X. Der Traum yom Tod des grog en Marx 293

XI. Individuelle oder kollektive Emanzipation? 294

XII. "Werde wer Du bist" ......... . 295

XIII. Zum Problem der Frauen-Emanzipation 297

Anmerkungen ............ . 300

Gruppendynamik und Emanzipation

C. Wolfgang Muller/Dieter Oelschliigel 301

V orbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . 301

I. Emanzipation und halbierte Emanzipation . 301

II. Die Entdeckung der Gruppe als Agent indivi-

dueller Veranderung ................. . 305

Ill. Die Vermarktung der Gruppe als Warenhaus der "Liebe" 309

IV. Die Rezeption der Gruppendynamik wider

Bundesrepublik Deutschland ................ . 314

V. Die Rezeption der Gruppendynamik in der

Hochschuldidaktik der BRD 318

Literaturverzeichnis 323

Emanzipation durch Burgerinitiative? Roland Eckert 325

I. Formen der Abhangikeit .... 325

II. Ungleichheit der Einflugchancen 327

Ill. Formen der Einflugnahme .. . 328

IV. Biirgerinitiativen ....... . 332

V. Wirksamkeit der Biirgerinitiativen 335

VI. Grenzen der Wirksamkeit 337

Anmerkungen 339

Sachregister . . . . . . . 341

Personenregister 349

Verzeichnis der Autoren 355

8

Gunter Hartfiel

Einfiihrung

Emanzipation als Allerweltsformel

Uberblickt man die sozialphilosophisch-sozialwissenschaftlichen und

gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen etwa der letzten zehn

Jahre

a) urn das Sinnproblem individuellen und gesellschaftlichen Daseins

iiberhaupt,

b) urn den Sinn von Wissenschaft und Bildung in der zukiinftigen

Gesellschaft,

c) urn die zukiinftige Gestaltung der politischen und sozialen

Ordnungsstrukturen,

d) urn die Prinzipien und Methoden, nach denen Menschen fiir ein Leben

in diesen Ordnungen und fiir ein Interesse an solchen Ordnungen

vorbereitet werden sollen,

e) urn die Gliicks-, Humanitats- oder Zufriedenheits-Erwartungen, die

mit solchen Ordnungsvorstellungen verbunden werden, oder

f) urn die handlungspraktischen Notwendigkeiten und Voraussetzungen

fUr solche Ordnungsentwiirfe,

dann ist die Vorherrschaft eines herausragenden' Begriffes nicht zu

iibersehen: "Emanzipation" ist das Schlagwort, mit dem intellektuelle

und politisch-praktische Beitrage zur Veranderung bzw. Uberwindung

bestehender Zustande ihre Bedeutung legitimieren, mit dem samtliche

Hoffnungen und VerheiGungen verbunden werden. "Emanzipqtion" ist

aber auch - und das ist seit der jiingsten "Tendenzwende" zu wieder

mehr Konservatismus und gesellschaftlicher Ruhigstellung immer starker

zu spiiren der Sammelbegriff fUr aile als ordnungs- und

gesellschaftsgefahrdend eingeschatzten Entwicklungen und Aktionen. Fiir

die einen ist Emanzipation der Inbegriff fUr erst wirklich wahr werdende

menschenwiirdige, der menschlichen Natur adaquate Ordnung in den

Sozialbeziehungen und in der Entfaltung individueller Menschlichkeit; fUr

die anderen implizieren die Resultate emanzipatorischer Prozesse

schlimmstensfalls sogar Anarchie, Unsicherheit, Will kiir, Zivilisations

krisen.

Auseinandersetzungen urn Emanzipation haben es immer mit Problemen

der Autoritat, Herrschaft und Macht zu tun, beriihren damit fundamental

die gesellschaftlichen Verhaltnisse der verschiedenen Statuslagen,

EinfluGchancen und Interessen. Das hat zur Folge, daG die Diskussion urn

Nah- und Fernziele, urn Moglichkeiten, Voraussetzungen und Grenzen

9

einer wie auch immer interpretierten Emanzipation nicht im

intellektuellen "Schonraum", gleichsam "in Ruhe" und distanzierter

"Objektivitat", gefUhrt werden kann, sondern sogleich immer Affekte

und Emotionen auslost. Gleichgiiltig, ob als Erlosung verheigende

Vokabel gegen "Unterdriickung", "Verdinglichung", "Entfremdung",

"Abhangikeit", "Manipulation", "Fremdbestimmung" oder "falsches

Bewugtsein" ins Feld gefUhrt oder als Schrecken und Furcht verhejgende

Vokabel ftir "Nivellierung", "gesellschaftlichen Ordnungsverfall", "linke

intellektuelle Arroganz", "VolksverfUhrung", "destruktive Aufsassig

keit", bis hin zu "Revolutionsgefahr", - intellektuelle Anstrengungen

urn das Problem Emanzipation mischen sich fast immer mit

reizauslosender politischer Polemik. Emanzipation ist eben einerseits das

"Prinzip Hoffnung" der Unterdriickten und ihrer "Anwalte" und

anderseits das "Prinzip Argwohn" der Privilegierten und derjenigen, die

versuchen, bestehende Privilegienverhaltnisse theoretisch zu legitimieren.

Emanzipation meinte, ftir Verfechter wie ftir Gegner, zu verschiedenen

Zeiten Verschiedenes. Der jeweilige gesellschaftliche Zustand bestimmte

Zielrichtung und Strategien emanzipatorischer Gedanken und Aktionen.

Oft wird solche historische Einbindung und Begrenzung von Sinn und

Handlungsbezug der Emanzipation tibersehen. Doktrinares Festhalten an

faszinierenden alten Lehren oder stures Zuriickweisen emanzipatorischer

Ideen mit dem Hinweis auf "schlechte Erfahrungen" sind dann die Folge.

Der Hauptgrund fUr Migverstandnisse, scheinbar untiberwindbare

Gegenpositionen und sogar gegenseitige Diffamierungen in der

Emanzipationsdebatte dtirfte jedoch in den spekulativen Annahmen tiber

anthropologische Grundbefindlichkeiten des Menschen und tiber

unabdingbare Funktions- und Strukturbedingungen menschlicher Gesell

schaft liegen. Was im Bereich wissenschaftlich-theoretisch konkurrieren

der Hypothesensysteme relativ folgenlos bleibt, wird - nutzbar gemacht

fUr Positionen in der Emanzipationsdebatte - zum praktisch-politischen

Instrument. Wo subtile Gedanken aus sozialwissenschaftlichen Modellen,

Gegenwartsinterpretationen und perspektivischen Utopien zu Fetzen von

Handlungsanweisungen und zu Schnellschugargumenten werden, degene

rieren Emanzipationsdebatten zu blogen gegenseitigen Vorurteils- und

Ideologie-Verdachtigungen. Aber auch dort, wo Emanzipation, entweder

als Formel oder als Popanz, zu einer Leerformel, zur Wortmarke mit

total em logischen Spielraum wird, ist eine fruchtbare Verstandigung (und

sei es tiber unauflosbare Gegensatze) nicht mehr moglich.

Emanzipation und Wissenscbaft

Die heftigen Dispute urn den erst wieder vor eta 10-15 Jahren popular

gewordenen Emanzipation-Begriff sind vorab, unter esoterisch "Einge

weihten", verstandlich vor allem darum, weil man mit diesem Begriff sich

10

gegenseitig Sinn und Rdevanz der wissenschafdichen Arbeit bestreitet.

Das Thema "Emanzipation" ist bis in die Gegenwart ein Streitpunkt

verschiedener Theorie-Verstiindnisse geblieben. 1m Bereich der Sozial

wissenschaften haben insbesondere zwei Deutsche Soziologentage und

eine Interne Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fUr Soziologie die

Fronten gekliirt (1) und in ihrer nachtriiglichen Aufarbeitung eine Fiille

von erkenntnistheoretisch-methodologischer sowie wissenschafts-politi

scher Literatur ausgdost. (2) Seitdem spricht man von "empirisch-nomo

logischem" bzw. ,,~eopositivistisch-analytischem" Wissenschafts- und

Theorie-Begriff auf der einen Seite und von "emanzipatorischem" bzw.

"kritisch-dialektischem" Ansatz auf der anderen. Vertreter des letzteren

bemiingdn, daB ihre Kontrahenten Wissenschaft nur nach dem Prinzip

einer "halbierten Rationalitiit" (Habermas) betreiben wiirden, weil ihr

sog. "strenger Wissenschaftsbegriff" jegliche Orientierung an realitiits

kritischen Erkenntnisabsichten verwerfe und sich darauf beschriinke,

wissenschaftliche Aussagen zu gewinnen, die beim Vorliegen eindeutig

identifizierbarer Ausgangsbedingungen das Eintreffen gewisser Ereignisse,

Zustiinde und Verhaltensweisen in der Realitiit erkliiren bzw.

vorhersagen. Solche "kritische Rationalitiit" wissenschaftlicher Arbeit sei

darum nur eine "halbe", weil sie wohl (bestenfalls) mit ihren

"Gesetzesaussagen" Aufklarung iiber -gewisse (Einzel-)Zusammenhange

gesellschaftlicher Prozesse verschaffe, aber sich, zugunsten immer

intensiver entwickdter logischer und methodologischer Akribie, gegen

iiber den Problemen der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Arbeit, d.h. der

Genesis ihrer Fragestellungen und der Konsequenzen ihrer Ergebnisse

indifferent verhalte.

An Emanzipation orientierte Wissenschaft miisse demgegniiber sich

dariiber klar sein, daB der von Menschen im gesellschaftlichen System

"Wissenschaft" veranstaltete ArbeitsprozeB dem historisch-gesellschaft

lichen Zusammenhang, den er erkennen will, durch die Akte des

Erkennens hindurch immer schon selbst zugehort, so daB sich das

wissenschafdiche Denken zunachst einmal seiner Angemessenheit an die

objektiven Probleme der spezifisch historischen Realitat vergewissern

miisse. Sozialwissenschaftliche Theorie miisse darum immer eine

reflektiert gegenstandsadaquate, von der "Sache" selbst bestimmte

Methode sein. Theorie sei nicht nur Erkenntnisinstrument, sondern

soziale Wirklichkeit in einer anderen Form. Wissenschaftliche Interessen

und damit Selektion und Aufgabenstellung von Theorien seien eng

verbunden mit den Relationen und Widerspriichen zwischen gesellschaft

lichen Interessenlagen. Allzuoft sei iibersehen worden, daB die

wissenschaftsinternen Konventionen iiber die Standards, nach welchen

Satze und Behauptungen als wissenschaftliche zugelassen werden, immer

schon orientiert seien an den Standards, die gewahlt sind im Hinblick auf

einen bestimmten historisch gebundenen Begriffvon Wissenschaft und im

Hinblick auf einen gesellschaftlichen definierten Leistungserfolg der

11