Table Of ContentW

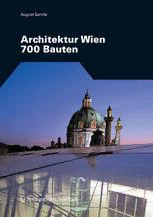

August Sarnitz

Architektur Wien

700 Bauten

SpringerWienNewYork

Konzept und Redaktion

August Sarnitz

Redaktionelle Mitarbeit

Eva Santo

Alexander Stampfer

Attila Santo

Auswahl der Objekte (Beirat im Jahr 2007)

August Sarnitz

Matthias Boeckl

Marta Schreieck

Isabella Marboe

Kurt Puchinger

Auswahl der Objekte (Beirat im Jahr 2003 „Wien – Neue Architektur 1975-2005“)

August Sarnitz

Matthias Boeckl

Rainer Schimka

Silja Tillner

Auswahl der Objekte (Beirat im Jahr 1998 „Architektur Wien – 500 Bauten“)

August Sarnitz

Friedrich Achleitner

Otto Kapfinger

Harald Niebauer

Dieter Pal

Dietmar Steiner

Textbeiträge

Vorwort: August Sarnitz

Essay: Renate Banik-Schweitzer: Wien – Stadtentwicklung

Essay: August Sarnitz: Work in Progress – die neuen Projekte

Essay: Matthias Boeckl: Die Stadt als Bühne. Kunst und Entertainment im Stadtleben

Die Textbeiträge geben die persönliche Meinung der Autoren wieder und müssen nicht mit der Meinung der Stadt Wien, der Redaktion

oder des Herausgebers übereinstimmen.

Texte und Daten der Objekte

August Sarnitz und Redaktionsteam

Die Gebäudedaten wurden nach bestem Wissen und aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen erhoben. Informationsquel-

len: Angaben der Architekturbüros, Archiv des Autors, Fachzeitschriften, Nextroom Az W .

Die Namen der Architekten und Architektinnen wurden wunschgemäß laut den Architekturbüros übernommen bzw. entsprechen auch

den zeitlich unterschiedlichen Bezeichnungen. Für allfällige Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Für Hinweise, Ergän-

zungen und Korrekturen danken wir im Vorhinein.

Fotos: Fotonachweis im Anhang

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksen-

dung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch

bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

© 2008 Springer-Verlag/Wien

Printed in Austria

Springer WienNewYork ist ein Unternehmen von Springer Science +Business Media

springer.at

Lektorat Springer-Verlag: David Marold

Grafische Gestaltung: Ing. Martin Gaal/Springer-Verlag

Kartografie Bezirkskarten: Ing. Martin Gaal/Springer-Verlag

Korrektorat: Mag. Sabine Wiesmühler; Mag. Angelika Heller/Springer-Verlag

Druck: Holzhausen Druck & Medien GmbH, Holzhausenplatz 1, A – 1140 Wien

Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier – TCF

SPIN: 12030941

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im

Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Dieses Buch ist auch in englischer Sprache erhältlich: ISBN 978-3-211-71578-9.

ISBN 978-3-211-71535-2 SpringerWienNewYork

Inhalt

Einleitung – Hinweise zum Gebrauch............................... 7

Renate Banik-Schweitzer: Wien – Stadtentwicklung .................. 9

August Sarnitz: Work in Progress – die neuen Projekte ................ 28

Boeckl: Die Stadt als Bühne. Kunst und Entertainment im Stadtleben..... 31

1. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 37

Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Bauwerke .................................................... 40

2. und 3. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 123

Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Bauwerke .................................................... 126

4. bis 9. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 177

Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Bauwerke .................................................... 180

10. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 239

Karte ........................................................ 240

Bauwerke .................................................... 242

11. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 279

Karte ........................................................ 280

Bauwerke .................................................... 282

12. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 299

Karte ........................................................ 300

Bauwerke .................................................... 302

13. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 315

Karte ........................................................ 316

Bauwerke .................................................... 318

5

Inhalt

14. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 345

Karte ........................................................ 346

Bauwerke .................................................... 348

15. bis 17. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 363

Karte ........................................................ 364

Bauwerke .................................................... 366

18. und 19. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 395

Karte ........................................................ 396

Bauwerke .................................................... 398

20. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 429

Karte ........................................................ 430

Bauwerke .................................................... 432

21. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 443

Karte ........................................................ 444

Bauwerke .................................................... 446

22. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 471

Karte ........................................................ 472

Bauwerke .................................................... 474

23. Bezirk

Übersichtskarte ............................................... 519

Karte ........................................................ 520

Bauwerke .................................................... 522

Wien Umgebung

Übersichtskarte ............................................... 541

Bauwerke .................................................... 542

Chronologie................................................... 556

Register...................................................... 582

Bibliografie ................................................... 589

Abbildungsverzeichnis und Fotonachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

6

Einleitung – Hinweise zum Gebrauch

Architektur Wien: 700 Bauten

Der vorliegende Architekturführer ist ein „Work in Progress“ – ein Führer durch das „Kunstwerk

Stadt“, wie es sich dem heutigen Besucher darstellt. Der Architekturführer ist aber auch das Re-

sultat einer Beschäftigung von über zwanzig Jahren mit der gebauten Umwelt der Stadt Wien.

Seit 2001 ist das Zentrum der Stadt Wien durch eine Entscheidung der UNESCO als Welt-

kulturerbe ausgezeichnet. Damit ist die Wiener Innenstadt in die große Reihe der gebauten

städtebaulichen Monumente aufgenommen, vergleichbar mit dem historischen Zentrum von

Rom, dem historischen Zentrum von Florenz, dem historischen Zentrum von Prag oder der

Altstadt von Krakau.

Die Faszination einer Stadt – die wie keine andere – über Jahrhunderte sowohl das „Zen-

trum“ als auch die „Randlage“ darstellte, reflektiert eine kulturelle, historische und bauliche

Verdichtung, die der berühmte Karl Kraus mit der Aussage umschrieb: „Alt Wien war auch

einmal neu.“

700 Bauwerke (Gebäude, Plätze, Brücken, Denkmäler und Parks) wurden als repräsentative Se-

henswürdigkeiten ausgewählt, die der Stadt ihre Identität verleihen. 2000 Jahre Stadtgeschich-

te wurden erfasst, ungefähr ein Drittel der beschriebenen Objekte fällt in die Zeit vom Mittelal-

ter bis zum Jahr 1918, dem Ende des Habsburger Reiches und dem Zerfall des Vielvölkerstaates

der Donaumonarchie, die anderen zwei Drittel befassen sich mit der Architektur der Zwischen-

kriegszeit bis zur Gegenwart. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Architekturen der bei-

den letzten Jahrzehnte gelegt. Die Aktualität und die neue geopolitische Funktion der Stadt im

Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung soll dadurch besonders dokumentiert werden.

Am Wendepunkt zur neuen „Gründerzeit“ im späten Zwanzigsten Jahrhundert stand sym-

bolisch das neue Haas-Haus (1.-2 ) von Hans Hollein (1985), welches damals als innovativer

urbaner Luxus-Einkaufstempel mit fünfgeschossigem Atrium eine neue, metropole Qualität

des Shopping in das historische Zentrum der Stadt brachte, gegenüber dem jahrhunderteal-

ten Wahrzeichen der Stadt, dem Stephansdom (1.-1). Das mehrgeschossige Atrium und das

ursprüngliche interior design sind heute leider nicht mehr vorhanden.

Die topografische Lage ist wesentliches Merkmal jeder Stadt, aus der sich deren Struktur

und Charakter entwickelt. Bei der Präsentation der Bauwerke wurde daher eine topografische

Reihung vorgenommen, weil sich am jeweiligen Ort die historische, politische, ökonomische

und soziale Struktur durch spezifische Überlagerungen am sichtbarsten verdichtet: die Stadt

als Event der „dichten Packung“.

Die Diskussionen mit Kollegen und Kolleginnen zur Auswahl der Objekte waren vielfältig, um-

fangreich und komplex; die Objekte in der Stadt könnten nicht unterschiedlicher sein: eine Bar,

ein Dom, eine Brücke, ein Palast, ein Wohnhaus, ein Park. Mein besonderer Dank gilt hier im

Laufe der Jahre Friedrich Achleitner, Mattias Boeckl, Elke Delugan, Otto Kapfinger, Isabella

Marboe, David Marold, Harald Niebauer, Dieter Pal, Kurt Puchinger, Rainer Schimka, Marta

Schreieck, Dietmar Steiner und Silja Tillner.

7

Einleitung

Auf 15 Plänen wurden die Bauwerke mit den entsprechenden topografischen Index-Nummern

verortet: Da die Stadt Wien in 23 Bezirke eingeteilt ist, bezeichnet die erste Zahl den jewei-

ligen Bezirk, in dem sich das Bauwerk befindet, die zweite Zahl das Objekt selbst. (Beispiele:

1.-1 Stephansdom = 1. Bezirk, Bauwerk Nummer 1; 13.-1 Schloss Schönbrunn = 13. Bezirk,

Bauwerk Nummer 1). Als Architekten und Architektinnen werden diejenigen Personen ge-

nannt, welche einen wesentlichen Beitrag zur Gestalt und Form des Bauwerkes beigetragen

haben. Historische Architekturen haben daher vielfältige „Schichtungen“ durch Architekten

erfahren, auf die nach Möglichkeit im Kontext verwiesen wird. Bauwerke mit übergeordneter

Bedeutung werden auf einer ganzen oder auf mehreren Seiten vorgestellt: mit Kurztext, Fotos,

Plänen sowie genauer Adresse des Bauwerkes und Hinweisen über Erreichbarkeit mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln sowie Informationen über eine mögliche Besichtigung.

Der Anhang enthält eine chronologische Reihung sämtlicher angeführter Bauwerke sowie ei-

nen Register aller Architekten und Planer.

August Sarnitz, Wien, im Juni 2008

8

Renate Banik-Schweitzer

Wien

Stadtentwicklung

Wien ist mehr als zweitausend Jahre alt. Dieses Alter verdankt die Stadt ihrer strategischen

Lage; dass eine Baugeschichte Wiens bis zur zweiten Türkenbelagerung 1683 immer nur

eine Geschichte des 1. Bezirks ist, ebenfalls. Wien liegt im Schnittpunkt verschiedener Räu-

me und Kulturen und war daher bis zum Ende des 17. Jahrhunderts eine stets umkämpfte

Grenzfestung. Die baulich dokumentierbare Geschichte begann aber erst um 100 n. Chr., als

das römische Legionslager Vindobona als Teil der Limesbefestigung gegen die Barbaren aus

dem Norden angelegt wurde. Nach dem Ende des weströmischen Reiches um 500 n. Chr.

eroberten Hunnen, Awaren und Slawen den Platz. Im 10. Jahrhundert war Wien Teil des sich

nach Westen ausdehnenden ungarischen Reiches, kurz danach wurde es nach Verdrängung

der Ungarn zum südöstlichen Vorposten des deutschen Reiches. Mit der neuen Grenzmark

wurde das fränkische Geschlecht der Babenberger belehnt, und als diese 1137 ihren Sitz von

Klosterneuburg nach Wien verlegten, wurde Wien Residenz. Fast sechshundert Jahre lang

war Wien Grenz- und Residenzstadt.

Die Bürgerstadt Wien konnte sich in dieser Konstellation nur mühsam behaupten. Es fehlten

Sicherheit und Selbstständigkeit, um eine lokal fundierte Entwicklung von überregionaler Aus-

strahlung einzuleiten, wie dies etwa reichsunmittelbaren Städten wie Augsburg und Nürnberg

gelang, die Wien im Mittelalter an Produktivität, Finanzkraft und Bevölkerungszahl überflügel-

ten. Die Auslöser dieses Überholprozesses waren dort einheimische unternehmerisch tätige

Fernhandelskaufleute, die Verlagsproduktionen unter lokalen Handwerkern organisierten und

gleichzeitig einen Kreditapparat aufbauten. Eine solche Gruppierung konnte sich in Wien nie

entwickeln, zum Einen, weil der Einfluss des Landesfürsten zu stark war, zum Anderen, weil

das Wiener Patriziat hauptsächlich von (Grund-)Renten lebte – das einzige Wiener Export-

produkt war der in der Umgebung der Stadt angebaute Wein – und davon so gut lebte, dass

es sich nicht im riskanten Fernhandel engagieren musste. Als Wien 1221 vom Landesfürsten

das Stapelrecht erhielt, letztlich eine weitere Rente in Form einer Handelsspanne auf fremde

Waren, war jeder Anreiz zum größeren Risiko für die Wiener Kaufleute endgültig dahin. So

gelangten zwar immer wieder Wiener Kaufmannsfamilien zu enormem Reichtum, doch kam

es nicht zur Begründung einer eigenständigen Wiener Handelstradition. Die ganze Schwäche

dieses auf dem Stapelrecht begründeten Wiener Handels zeigte sich schließlich zu Beginn des

16. Jahrhunderts, als der Habsburger Kaiser Maximilian l., bei oberdeutschen Handelshäusern,

wie den Fuggern aus Augsburg, schwer verschuldet, diesen den freien Zugang nach Wien ge-

währen und das Stapelrecht aufheben musste. Damit war das Schicksal eines eigenständigen

Wiener Großhandels besiegelt. Von da an waren Großhändler in Wien immer „Fremde“. Ähn-

lich war die Lage im Geldgeschäft. Zwar hatte ein Wiener Bürgergremium vom Landesfürsten

das Recht der Münzprägung erhalten, doch im Kreditwesen dominierten die Juden. Selbst als

diese 1420/21 zum ersten Mal aus Wien vertrieben und die Verbliebenen verbrannt wurden,

gelang es den Wiener Bürgern weder den Steuerausfall wettzumachen noch im Kreditgeschäft

Fuß zu fassen. So wurden die Rentiersmentalität des Wiener Patriziats und die Lokalbezogen-

heit des Wiener Handwerks sehr wirkungsvoll durch die an Vermehrung der eigenen Macht

orientierten Aktivitäten des Landesfürsten gefördert. Die andauernde Grenzlage trug das Ihre

zur Selbstbezogenheit und geringen Außenorientierung des Wiener Bürgertums bei.

9

Kirchliches Gebäude

Hofburg

Adelshaus

Bürgerhaus

Universität

Städtisches Gebäude

Landesfürstliches Gebäude

Ständisches Gebäude

Historischer Stadtstrukturplan Wien,

Innere Stadt, auf Grundlage des Plans von

M. Bonfacius Wolmuet, 1547.

Entwurf: R. Banik-Schweitzer

10