Table Of Content\

Pleito de tierras en Ámbar

Siglo XVIII

.

i s M

© D.R. Pleito de Tierras en Ámbar, Cajatambo siglo XVlll

Luz Eladia Peralta Apaza

© D.R. Ia edición Seminario de Historia Rural Andina

SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA-UNMSM

Directora: Nanda Leonardini

Jr. Andahuaylas 348 Telf.: 428 0887 Lima 1

Correo electrónico: [email protected]

LimaPerú, 2002

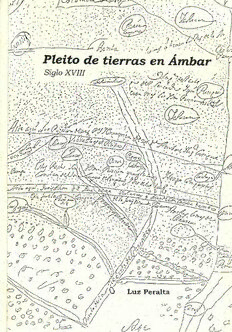

Carátula: Detalle del Mapa de la zona en conflicto. ChancayCajatambo, 1715

Contracarátula: Mapa de la zona en conflicto. ChancayCajatambo, 1715

Diseño: Carátula y contracarátula Juan Zarate Cuadrado

Edición: Yolanda Candia Quispe

Impresión: Miguel Pinto Huaracha

Arte final: Juan Zarate Cuadrado

Depósito Legal: 15010120024790

ISBN: 9972963446

Pleito de tierras en Ámbar

Cajatambo. Siglo XVIII

Luz Peralta Apaza

Seminario de Historia Rural Andina

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ÍNDICE

Introducción 5

El Pleito y el Mapa 13

El Documento. Estudio y Extractos 19

El Documento. Fragmentos 51

1. Petición del padre Agustín de Corta, procurador

del Colegio de la Compañía de Jesús del Cercado. 54

2. Memoria de tachas presentada por Agustín de Corta. 63

3. Carta de Alonso Sambrano al pueblo de Ámbar. 64

4. Interrogatorio presentado por Agustín de Corta. 67

5. Petición de fray Pedro Masón de Roxas 68

6. Resumen de las declaraciones 68

7. Interrogatorio presentado por Alonso Sambrano. 70

8. Memoria de tachas presentada por Alonso

Sambrano. 71

9. Vista y decreto del fiscal licenciado Gonzal ^

Ramírez de Baquedano. 73

10. Aceptación de Julián de Maturana. 75

11. Lista de la declaración de testigos. 75

12. Informe del juez comisionado, Julián de Maturana. 76

13. Vista y mandato de Julián de Maturana 77

14. Lista de la declaración de testigos. 78

15. Constancia de autos. 78

16. Auto definitivo de Gonzalo Ramírez de Baquedano. 79

17. Petición de Agustín de Corta. 80

18. Juicio del fiscal Protector General de los naturales. 84

19. Petición de Alonso Sambrano. 86

20. Juicio del fiscal, Calvo. 92

21. Petición del Procurador de los Naturales, Pedro

Calderón de Robles. 94

22. Decreto del Obispo. 95

23. Petición de Rendón Robles. 98

24. Petición de Ignacio de Funes. 101

25. Auto definitivo del licenciado Gonzalo Ramírez de

Baquedano. 102

26. Decreto de Gonzalo Ramírez de Baquedano. 104

27. Petición de Ignacio de Funes. 109

28. Petición de Joseph de Rotalde. 110

4

Facsímiles:

1. Juicio del Fiscal Protector General de los naturales,

Lic. Juan Ysidro Pereira. 1717, f. 214.

2. Juicio del Fiscal Calvo. 1717, f. 223.

3. Petición del Procurador de los naturales Pedro

Calderón de Robles. 1717, f. 225.

INTRODUCCIÓN

La presente publicación tiene como fondo un mapa muy interesante que

muestra la zona de Huaura y Cajatambo (departamento de Lima) en el siglo

XVIII, dibujado por quien vivió allí por muchos, el sacerdote Alonso Sambrano

de la Orden de San Juan de Dios, cura doctrinero de la zona, que se vio

precisado a elaborarlo ante la amenaza de "perder" unos pastos llamados

Huacas que él había acostumbrado a administrarlos como propios, cuando en

realidad correspondían a los indígenas del pueblo de Ámbar.

Hagamos un poco de historia, cuando integramos parte del equipo que

formó el historiador Pablo Macera para la elaboración de su libro Precios del

Perú. Siglos XVI - XIX,1 tuvimos la ocasión de revisar todas las de cuentas de

los diferentes centros de la Compañía de Jesús del Archivo General de la

Nación entre 1987 y 1989. Al final debíamos obtener con precisión la

ubicación de las haciendas trabajadas y, a la caza de aquella información

fuimos a buscarlas en los libros de títulos de propiedad del fondo jesuíta. En

ese lapso que encontramos un expediente correspondiente a la hacienda

Vilcahuaura (Huaura) con un mapa que vamos a presentar, nuestro director

indicó que valía la pena su publicación.2 Desde entonces se presentaron

algunas dificultades; además, particularmente aún dudábamos de su

importancia.

El tiempo ha pasado y cada vez estamos más convencidos de la

importancia de este mapa. No sólo por ser del siglo XVIII que ya es bastante,

sino por su contenido, lleno de los nombres de los ayllus correspondientes a

cada lugar (Ámbar, Arinchay, Paros, etc.), que además de estar descritos

brevemente, tienen referencias orográficas muy útiles para las actuales

investigaciones históricas, antropológicas y arqueológicas.3

Nada de ello se hubiera podido comprender sino ingresamos a la lectura

del expediente en el que está inserto, que si bien se halla entre los títulos de

1 Publicado en Lima bajo los auspicios del Banco de Reserva del Perú en 1992.

2 Pablo Macera siempre ha demostrado un profundo interés por la publicación de trabajos

relacionados con la historia de la geografía peruana; últimos ejemplos son: los volúmenes IV, V

y VI de su obra Parlamento y Sociedad en el Perú.. Siglo XIX publicados por el Congreso de la

República del Perú en el 2000, basados precisamente en la documentación hallada en el Archivo

de dicha institución, y la publicación de Victoria Espinosa de 1999, Cartografía de Lima Siglo

XVIII.

3 Sobre todo cuando en las manifestaciones se remitan a la frase de tiempo inmemorial.

6

propiedad, es en realidad un pleito seguido por los padres de la Compañía de

Jesús que siempre quisieron ser dueños de los pastos Huacas que pertenecían

a los indígenas del ayllu Ámbar.

Este pleito de tierras forma parte del período de expansión de los

jesuítas en la región (Ss. XVIXVII), quienes poseían las haciendas más

grandes y prósperas de Huaura (Ingenio y Vilcahuaura por ejemplo) pues no

solo habían dedicado al trabajo de la caña, también incursionaron a la

ganadería, esta poco a poco se hacía más ostensible al punto que debieron

procurarse la mayor cantidad de pasto a su alcance. Gracias a las buenas

gestiones administrativas, se enriquecieron y demostraron capacidad

suficiente, lograron tener poder en la región.

Estas afirmaciones nos llevan a pensar en el otro filón de este mapa, el

social, caso muy interesante, pues hay diversos involucrados, desde doctores

en leyes, autoridades locales (españolas e indígenas), pobladores comunes y

también esclavos. Este pequeño expediente va a ilustrar de manera clara

quiénes son los protagonistas, cuál es su radio de acción, el nivel de su

accionar y la ambición económica, moral y social de las dos partes

involucradas, dos órdenes religiosas; la Compañía de Jesús y San Juan de

Dios. Mientras que la primera defiende una hacienda de su propiedad que le

rinde frutos económicos, la segunda defiende a uno de sus miembros a no

perder el dominio de unos pastos que en buena cuenta serían de su uso

personal.

La puja del poder es visible en toda la región, mediante la manipulación

de los sectores menos favorecidos (indígenas y negros), la mentira en las

declaraciones, el uso de las relaciones con las máximas autoridades, el

amparo solicitado por quienes al parecer lo tienen todo perdido pero insisten

en aquellas autoridades que paulatinamente hicieron que pierdan sus tierras

en beneficio de los invasores (los indígenas de los ayllus). Aunque parezca

paradójico, su clamor no fue en vano, pues cuando el Procurador de los

Naturales fue requerido, éste actuó a favor de ellos, es decir, otorgándole el

tiempo necesario para hacer otro tipo de gestiones con el fin de no perder sus

pastos. Si bien el final de estas acciones no las podemos esclarecer, es posible

que finalmente estos pastos hallan pasado a los dominios de la Compañía de

Jesús, precisamente a la hacienda Vilcahuaura. Esa sería la explicación por

la cual dicho expediente se encuentre entre los documentos de sus títulos de

propiedad.

7

Lo comentado ha sido nada más que un adelanto; a continuación

ofreceremos un informe pormenorizado del pleito en mención acompañado de

algunos documentos que darán una mejor idea de los hechos, datos que

estamos seguros, servirán para corroborar algunas afirmaciones que hasta

hoy se han hecho con respecto a la historia social y colonial de Huaura y

Cajatambo.

Hallaremos en este documento el problema de la delimitación, que aún

es un problema vigente tanto en las zonas rurales como las urbanas, creando

conflictos que comprometen no sólo a las ciudades y las provincias, sino

también a los departamentos, incluso los países. Los mismos que además de

obedecer a circunstancias políticas coyunturales (hallazgos de vetas mineras,

reservas petroleras o producción de productos de demanda internacional como

alimentos o fibras de vestir por ejemplo), también responden a dimensiones

estructurales, que tienen que ver con las características geográficas, el clima y

la idiosincrasia de sus pobladores.

El problema de la tierra tiene características muy singulares en el Perú.

En ella se destacan dos fases, antes y después de la llegada de los españoles.

Hasta la época incaica en líneas generales, asistimos a una posesión (no

propiedad), que se daba bajo una decisión estatal, sujeta al respeto de las

jurisdicciones de los reinos preincas y al ecosistema. No podemos afirmar

con exactitud si existieron o no delimitaciones fijas; salvo aquellas que

agrupaban a las poblaciones que tenían en común características geográficas

claramente similares (lagunas, ríos, quebradas, montes, cerros, caminos, etc.),

las que claramente definieron a los primeros ayllus.

Identificar una medida en la época incaica como podría ser del topo,

difiere sobremanera la concepción occidental europea. Referido a una medida

o patrón de longitud exacto, esta unidad respondía sobre todo a la feracidad

que tenía la tierra para la producción agropecuaria y lograr el sostén de un

núcleo familiar, en otras palabras la productividad daba la medida, no la

cantidad. A ello debemos agregar, la complejidad que presentan las tierras del

Tawantinsuyo, tan heterogéneas.

Varios autores que estudian el Incario destacan tres tipos de tierras, las

tierras del sol o del Inca, las de la nobleza y las del pueblo. Si así fueron,

difícilmente podrían pretenderse delimitadas a nuestro modo occidental, con el

sentido de la propiedad privada e individual, forma foránea que trastornó

profundamente la posesión. Con la incorporación de las primeras

8

instituciones hispanas empiezan a diferenciarse con claridad la posesión de la

propiedad; y es ahí donde estriba la diferencia entre un periodo y otro. Las

consecuencias de ese impacto inicial surtió graves efectos que siguieron por

casi 300 años, y hasta hoy, pues al cabo de más de 170 años de vida

republicana, estos persisten. Mientras unos conflictos se superan, otros

nacen, todos propios de las nuevas negociaciones, imposiciones o

subordinaciones.

Al interior de este tipo de documentos encontraremos la frase "de

tiempo inmemorial" (que nos remite al período prehispánico) ,4 en el momento

en que los nativos quieren demostrar legitimidad o derecho sobre los pastos,

tierras y/o terrenos que la corona pretende dar por regios. De esta manera

vemos su actuación de acuerdo a las costumbres ancestrales y al amparo de

las nuevas leyes indianas.

Cuando los europeos encontraron las "Indias Occidentales" (América)

definieron su amparo jurídico antes de explorarla con la anuencia del Papa

Alejandro VI.5 żA quiénes corresponderían aquellas tierras? Tras dos sendas

negociaciones, a las coronas española y portuguesa mediante el Tratado de

Tordesillas (7 de junio de 1494).

Con este precedente, sabemos que ya había una delimitación pontificia

que repartiría aún sin conocerlas, extensiones inconmensurables de terrenos a

las dos coronas. Pero concentrémonos en el caso peruano. La propiedad

privada inmueble aún no se había establecido, todo el territorio era, si cabe el

término, propiedad estatal. Tratar de salir de este sistema y llevarlo al plano

privado, tuvo como primer paso la introducción de una institución feudal, la

encomienda. Siguió a este un conocido procedimiento que le daba el carácter

legal al terreno encomendado, la composición de tierras, que era la compra a

la corona de terrenos que ella ponía a disposición de los interesados, con la

excepción de aquellos que correspondían a los nativos curacazgos, estos

últimos cumplían con una retribución bien en moneda o en especie a la

corona, de esta manera pudieron conservarlas, aún sirviéndose de los

mecanismos legales del sistema colonial. Se evitaron así cambios abruptos.

Pese a que en los siglos XVI y XVII la mayor parte de las tierras más

feraces habían pasado al control de los invasores en detrimento de las que

4 Peralta, Luz. Composición de una vińa jesuíta en Arequipa. Vítor, 1656. Lima, Universidad

Nacional Mayor de San MarcosSeminario de Historia Rural Andina, 2001.

5 Español de la poderosa familia Borgia.

9

correspondían a los pobladores indígenas, la apropiación sistemática prosiguió

en el siglo XVIII. Nosotros mostraremos en la presente publicación un claro

ejemplo de este mecanismo.

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a pesar de los cambios

sociales que se dieron en las zonas rurales, el efecto de la monoproducción y el

control total sobre este sistema de trabajo hicieron que la propiedad de las

grandes extensiones de tierras pasaran a formar parte de un pequeño grupo

de poder (gamonales) a través de un sinnúmero de maniobras; mientras que

en las zonas urbanas (Lima por ejemplo) estaba básicamente en poder de la

Iglesia Católica e instituciones ligadas a ella o a sus fines (hospitales,

cofradías, etc.). Desde la delimitación pontificia hasta los últimos bastiones de

la propiedad privada, la tierra fue siempre vista con atención por el grupo

eclesiástico. Ahí radica también la importancia de la Iglesia en la historia

peruana, ese dominio que traspasa la pretensión ideológica, basándose

asimismo en la propiedad del suelo.

Hemos esbozado así el hilo conductor que nos lleva a poner especial

interés en un interesante documento (1715) que demuestra en detalle un

problema que involucró a la Iglesia, el Estado, la población española e

indígena y los esclavos en un pleito que llevaron a cabo dos órdenes religiosas

en pugna por unos pastos llamados Ruacas en Cajatambo, cuyos propietarios,

los indígenas de Ámbar residentes en Huaura, tenían serias desventajas.

Además contiene un mapa presentado por fray Alonso Sambrano, del

Convento Hospital de San Juan de Dios, quien a fin de esclarecer el problema

y lograr ganar dicho pleito, dejó para la posteridad una serie da datos muy

interesantes.

żQué sabemos de esta zona en el Perú antiguo?, żquiénes la

habitaban?, ża qué reino correspondían?, żcómo así en 1715 se encontraron

en semejante lío?, żcuándo perdieron protagonismo?. Son muchas

interrogantes que poco a poco van siendo respondidas por serios

investigadores, conocidos sobre todo en el área de la antropología e historia

sobre Cajatambo y Huaura. Estamos seguros que este expediente les será

útil.