Table Of ContentT

LA SFIDA

DELLA

CULTURA

□ I MASSA

Nel eorso della grande trasformazione elle ha reso l'Italia una

fra le potenze industriali del mondo, il Pei si è affermato come

una forza politica di massa con profonde radici nella società. Con

una inedita angolatura, questo libro ricostruisce la vicenda del

comuniSmo italiano, analizzando le risposte che. da Togliatti a

Occhetto. il partito ha offerto airirrompere della modernizzazione

culturale, ai cambiamenti del costume, dei consumi, delle forme

di svago e di intrattenimento.

Incentrata sul tema della politica culturale, la lucida e appas

sionata ricostruzione di Gundle dedica un'attenzione particola

re ai rapporti fra cultura “alta", cultura popolare e cultura di mas

sa nella società e nella sinistra. Degli snodi cruciali della storia

italiana è offerta una nuova interpretazione, e il persistere dei ca

ratteri originari delPidentità comunista è esaminato in rapporto

a fenomeni quali l'associazionismo di sinistra, i modi di consu

mo. l'industria culturale, i costumi sessuali, l'universo giovani

le. i bisogni e le identità individuali e collettive.

Di fronte a quel complesso fenomeno di “americanizzazione del

quotidiano*’ sostenuto dai miti e dai simboli irradiati dal cine

ma. dai rotocalchi, dalla televisione i comunisti italiani si sono

divisi fra due contrapposti modelli ideologici e universi simboli

ci che hanno, con impari risultati, contrassegnato la moderniz

zazione nell'Italia repubblicana. Fino a quando l'accelerazione

degli avvenimenti internazionali e il nuovo volto della società ita

liana hanno irrimediabilmente incrinato la stessa identità co

munista.

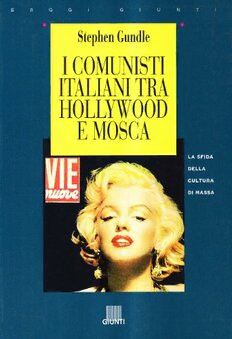

Stephen Cundle

I COMUNISTI ITALIANI

TRA HOLLYWOOD E MOSCA

La sfida della cultura di massa

1943 1991

( - )

Presentazione di

Enzo Siciliano

Traduzione di Richard Ambrosini

Adattamento per l’edizione italiana di:

Between Hollywood and Moscow.

The Udine. Communists and thè Challenge ofMass Culture, 1943-91

© 1995 by Stephen Gundle

ISBN 88-C9-20642-8

© 1995 Giunti Gruppo Editoriale, Firenze

Il paese Italia

e la parola “comunista”

La parola “comunista”, nella polemica politica dell’ultimo anno, è stata

molto spesso usata come un insulto, a indicare una colpa da cui era diffi

cile purgarsi. “Comunista” significava, nella bocca di chi l’usava con

questa intenzione, qualcosa di assai simile a un peccato d’origine che

avrebbe macchiato in modo devastante quasi cinquantanni di vita re

pubblicana.

Sono stato comunista: voglio dire che sono stato iscritto alla Federa

zione giovanile comunista ai tempi dell’università, fra il 1954 e il 1956.

Firmai poi, al momento dei fatti d’Ungheria, la cosiddetta “lettera dei

101”, la lettera che un gruppo di scrittori e di intellettuali rese pubblica

affermando una scelta di libertà e il rifiuto delle indicazioni di partito.

Non mi sono mai sentito uno spretato. Nelle scelte politiche che ho

fatto in seguito, ho sempre privilegiato la sinistra, spesso anche il Pei. Mi

sono chiesto, davanti alle accuse cui ho accennato: sono i comunisti da

mettere alla gogna per tutto quanto hanno compiuto durante cin-

quant’anni di repubblica? Ho partecipato, sia pure dall’esterno, a qual

cosa di cui vergognarmi?

Il vecchio Pei è stato un protagonista della vita politica italiana: non

c’è dubbio. E stato anche un protagonista della vita culturale del nostro

paese. Si era già cominciato a dire, da più di una diecina d anni a questa

parte, che la politica culturale elaborata dal Pei ha avuto caratteri repres

sivi, censori, su un libero sviluppo intellettuale; così come si è parlato di

una soggezione al dettato di Botteghe Oscure da parte di numerosi scrit

tori, artisti, accademici, editori.

Semplificato in questo modo, se un problema d’interpretazione c’è,

sembrerebbe escludere ogni interrogativo: la scena parrebbe invasa da

un gruppo di loschi mandarini travestiti da politici, i quali non avreb

bero avuto altro fine se non quello di far ricadere subdolamente il paese

Italia nell’area sovietica, catturarlo a quell’ambito mediante le posizio

ni imposte alla maggioranza dei ceti intellettuali, - ceti senza nerbo,

v

PRESENTAZIONE

proni per interesse di sopravvivenza ai dettami di una setta politica.

Questa accusa, variamente articolata, a mio giudizio non tiene conto

di alcuni dati di fatto: per esempio della forza di convinzione, durante gli

anni dell’antifascismo clandestino, e subito dopo, che ebbero nel formar

si di un’opinione “comunista” gli studi di Croce e di Gentile su Marx e

sul socialismo italiano. Il carattere del comuniSmo italiano, chiarissimo

negli stessi appunti dal carcere di Gramsci, si definisce per una singolare

peculiarità: esso non fu un frutto d’importazione, non fu un leninismo di

risulta (pure se il leninismo non era assente da esso, a cominciare da

Gramsci medesimo; pure se Mosca certo non era lontana da alcune deci

sioni che il partito prendeva).

Alle origini, il socialismo italiano è un movimento che trasforma in

maniera autonoma le idee d’una parte della sinistra ben radicata nel Ri

sorgimento. Voglio dire che il socialismo e poi il comuniSmo non calaro

no dall’esterno su un’Italia piegata a qualunque dipendenza, ma che fu

rono anzitutto il frutto di un pensiero e di un atteggiamento dai rapporti

lunghi e profondi nella storia nazionale.

Paimiro Togliatti può far compiere ai militanti la cosiddetta “svolta di

Salerno” poiché il potenziale di autonomia che il partito aveva accumula

to durante gli anni della dittatura fascista rendeva naturali simili scarti

dalla omologante norma sovietica.

Era una anomalia schizofrenica il vecchio Pei, ma una anomalia che

aveva motivati legami col passato: e se non si considera l’evidenza di que

sta anomalia si rischia di travisare il processo storico per cui la cultura

italiana del secondo dopoguerra è stata ciò che è stata — un evento di

grande significato nell’orizzonte della sinistra europea.

Tutto ciò portò anche ad errori, ma da quegli errori non si può dedur

re che tutto fu un errore. E innegabile un forte impianto democratico

nella nostra cultura repubblicana; e il comuniSmo, così come vi era inte

so, a esso diede singolarmente impulso e ragione.

Le antiche radici liberali rendevano i comunisti italiani atipici a con

fronto di tutti gli altri comunisti, sovietici in testa. Ma il problema non era

fissare queste differenze: per i comunisti italiani il problema fu sempre

come rendere credibile agli occhi dell’intero paese la propria atipicità,

come non cristallizzare differenze tra la propria cultura di partito e la

cultura nazionale. In definitiva: come lenire la propria obbligata schizo

frenia.

Gramsci, negli appunti dal carcere, discute molto nei dettagli l’orga

nizzazione degli intellettuali - ma la sua discussione non è altro che un

riverbero critico del rapporto coagulatosi, nel corso del Risorgimento,

fra ceti dirigenti, cultura e masse popolari.

vi

PRESENTAZIONE

Proprio fra gli intellettuali, di sinistra come di destra, era nata la rivol

ta che aveva portato un paese “che nome non ha” sulla strada di una pro

spettiva unitaria. La dittatura fascista era scaturita da una caduta di cul

tura, che aveva rimesso le sorti della nazione nelle mani di una piccola

borghesia agraria e di un gracile ceto industriale dominati da incontrolla

bili scontentezze e frustrazioni.

Gramsci non si negò anche al tema del partito egemone, un tema

squisitamente leninista, ma insieme non si negò a una riflessione tutta

italiana sul rapporto fra cultura borghese e proletariato: la sua nozione

di “partito egemone” scaturisce da annotazioni per nulla improvvisate,

sia pure non condivisibili, sul Principe di Machiavelli. La sua idea del

“nazional-popolare”, così viva negli anni Cinquanta, poi così discussa,

letta prue come una proiezione a sinistra del populismo fascista, nella

sua stessa prepotenza concettuale, conteneva un nucleo dinamico,

quello che fondava una necessità integrante fra cultura di élite e cultura

di massa.

Questa idea, “popolare” e non populistica, rappresentava una pro

posta innovativa di non scarso contenuto, una proposta ricca di sugge

rimenti, in una situazione non solo politica che esigeva ricostruire

l’identità nazionale depurandola dai residui alluvionali, retorici, del

fascismo.

Lo stesso Ignazio Silone, grande avversario dei comunisti in quegli

anni, e peri comunisti “un traditore”, coltivava un’idea parallela, ricavan

dola da Pisacane: o la giustizia è per tutti o non c’è libertà per nessuno.

D’altra parte, sia l’egemonia sia l’idea nazional-popolare scaturivano

da un’esigenza che la dittatura aveva reso acuta: costituire e organizzare

uno strato sociale tanto vigilante su ogni rischio di involuzione politica

quanto capace di far rispettare a tutti le norme di convivenza democrati

ca e costituzionali, collettivamente deliberate.

La scoperta di un’ottica dal basso della realtà nazionale - il neoreali

smo nella narrativa, ma, ancora di più, nel cinema - fu il fatto che rese la

cultura italiana immediatamente permeabile alle culture occidentali. La

stessa scoperta e lo stesso rapporto che si instaurò con la cultura america

na furono focalizzati da quell’ottica.

Se di questa posizione fu poi fatta un’ipostasi, quasi che il mondo non

potesse essere letto altrimenti, è stato di sicuro un errore: ma non c’è sco

perta che non porti con sé una zona d’ombra. Nonostante quell’ombra, il

paese italiano si arricchì proprio attraverso l’intuizione di trovarsi unito

nei propri parcellizzati fondamenti linguistici, nelle costumanze frantu

mate, nella stessa opposizione dei valori ideali diffusi, come il cattolicesi

mo e il laidsmo.

VII

PRESENTAZIONE

I gramsciani del secondo dopoguerra parlavano con orgoglio di un

secondo Risorgimento. Tutto ciò era patrimonio della sinistra, sia pure di

una sinistra in cui il vecchio Pei aveva un ruolo non secondario, accanto

a molti cattolici.

Lo studio di Stephen Gundle mette a segno, come meglio non si po

trebbe, questa vicenda, ma non solo questa. Mi sembra però che lo stori

co inglese intraweda nell’atteggiamento del Pei di quel dopoguerra qual

cosa che stinge irresistibilmente su tutta la politica comunista, fino al

pronunciamento della Bolognina e alla trasformazione in Pds.

De Sanctis, Labriola, Croce, Gramsci: era un’idea umanistica della

cultura quella che palpitava nel cuore dei militanti del partito, in moltis

simi uomini di cultura e di lettere, in artisti che affiancavano le posizioni

della sinistra, quasi che la novità del mondo moderno potesse essere sca

turita dal cuore di Giosuè Carducci o di Giovanni Pascoli. La questione

va spiegata, poiché l’apparenza deponeva per questo.

La tradizione umanistica - è vero - era radicata fortemente, ad

esempio, nell’animo di uomini come Giorgio Amendola e Giancarlo

Pajetta: basta leggere quel che scrissero sulla propria educazione alla

politica e alla militanza, un’educazione compiuta al confino o in carce

re. Pajetta, il “ragazzo rosso”, uscito di galera, nell’Italia liberata, pro

gettò e mise in atto una collana editoriale, l’Universale economica, con

la quale intendeva educare gli iscritti al partito e il proletariato naziona

le alle lettere alla filosofia al pensiero scientifico, nella certezza che sol

tanto così si potesse rendere concreto l’ideale del socialismo. L’Univer

sale economica svolse un ruolo insostituibile, pari a quello che svolse

poi la prima serie della Bur con copertina grigia su un versante non

politicizzato.

I quadri dirigenti dei partiti che avevano sofferto il carcere fascista,

proprio in carcere avevano trovato nella cultura lo strumento per resiste

re alla sconfitta subita: della forza rigeneratrice della cultura, negli anni

del dopoguerra e oltre, costoro fecero un punto di riferimento obbligato.

Bisogna riconoscere ai quadri comunisti una appassionata e costante in

sistenza su questo - che trasformarono in arma di lotta e, certo, in stru

mento di egemonia. Tutto ciò è rimasto estraneo alle generazioni di poli

tici che sono seguite.

A giudizio di Gundle, la cultura umanistica impedì al partito di legge

re al cuore gli enigmi del mondo moderno. Credo che quella cultura o

quell’orientamento servì comunque a ricucire nel paese la lacerazione

provocata dalla dittatura. Essa non aveva generato il fascismo. Basta la

testimonianza di Benedetto Croce a provarlo, - e la testimonianza di

Croce non è soltanto una testimonianza personale: vale per tutti i liberali

vili

PRESENTAZIONE

democratici, per i quali l’awento della dittatura portò a una riflessione

accanita sul significato del Risorgimento e dell’Unità.

Non vanno dimenticati, appunto, gli impulsi che ebbero allora gli stu

di di storia della scienza, di linguistica, di etnologia, gli studi di matema

tica, o gli studi storici che riguardarono il mondo agrario e industriale

italiano. Sono anni in cui la ricerca mette a segno un ricchissimo patrimo

nio di conoscenze, — proprio quel patrimonio che concerneva un passato

obliterato e che bisognava reintegrare come presente all’intelligenza col

lettiva.

Viene messo oggi sotto accusa, quanto a questo, il cosiddetto conti

nuismo di Paimiro Togliatti, una mentalità che aveva senza dubbio pro

blematici e negativi risvolti politici, ma che, nell’ideazione della linea

culturale, ebbe alcuni riflessi positivi - quelli legati al rapporto con una

storia che apparteneva non a questa o a quella parte in campo, ma a tutti.

Contemporaneamente l’editoria italiana conquistava l Europa. Qual

che tempo addietro, per esempio, si fece gran chiasso intorno al caso

Nietzsche: si lamentò, come conseguenza dell’egemonia culturale comu

nista, la non pubblicazione delle opere del filosofo di Umano, troppo

umano in quegli anni. Venne accusato Giulio Einaudi di aver ostacolato

la cosa: ma Einaudi nel 1943 aveva stampato le nicciane Considerazioni

sulla storia, e avrebbe poi proseguito qualche anno dopo con Ecce Homo.

Ma la questione, a restringerla su Nietzsche, si fa magra: il suo acqui

sto alla cultura occidentale non poteva avvenire con rapidità, è compren

sibile, dopo gli stravolgimenti nazisti. Se si pensa, per restare al catalogo

Einaudi, a tutto Proust tradotto da scrittori (la Ginzburg, Fortini, Capro

ni e così via), poi al Ramo d’oro di Frazer, ai testi di Malinowski, di Freud,

di Jung, di Kerényi, di Katz eccetera, per la felice singolarità che vedeva

affiancati Pavese ed Ernesto De Martino nella direzione editoriale, non si

può non dire quanto la cultura della sinistra italiana, anche quella più

vicina alle posizioni del Pei, fosse aperta, interessata ai contagi più diver

si, e a un possesso di cose che travalicava gli antichi limiti della cultura

umanistica accademica.

E sufficiente sfogliare i periodici del Pei, «Rinascita», «Società», «Il

contemporaneo»: pure rilevando non una ma mille cantonate, ci si ren

derà conto di questo.

Insisto su quegli anni, perché furono anche anni duri, di forzosi e fu

nesti schieramenti, gli anni della guerra fredda, anni in cui il Pei volle

pure obbedire ai canoni del “realismo socialista’’ così come Mosca lo si

glava con l’appoggio della mente illustre di Lukàcs. Qualche letterato

comunista con cieca insistenza vi si allineò (sottolineando l’irrimediabile

schizofrenia cui era condannato il partito).

IX

PRESENTAZrONE

È sciocco, come pure viene sostenuto, cristallizzare il romanzo italia

no fra Quaranta e Cinquanta in quella formula: sono gli anni in cui si di

spiega il meglio di una narrativa che trova in Moravia, nella Morante, in

Landolfi, Gadda, Piovene, Pavese, Brancati, Delfini la propria indiscuti

bile varietà e originalità. Va aggiunto che quello è proprio il tempo in cui

matura un atteggiamento sperimentale o di sollecitazione esistenziale o

storicista che vedrà in Fenoglio, nella Ginzburg, in Pasolini, Calvino,

Bassani, Cassola, Pratolini, Sciascia, Parise, Volponi, Ottieri, La Capria

altrettanti segni di vitalità. Nessuno di loro avrà niente da spartire con

l’obbedienza a un qualche codice di natura politica. Alcuni votavano Pei:

ma il voto non li condizionò nell’intelligenza letteraria e nella difesa per

quell’impegno verso se stessi che è l'unico di cui si può fare portavoce

uno scrittore.

Sono anche gli anni, per restare nell’editoria, che videro, da parte del

“comunista” Giacomo Debenedetti, progettata e realizzata una collana,

per il Saggiatore di Alberto Mondadori, “La Cultura”, in avanscoperta

nel tradurre il meglio della produzione occidentale quanto ad antropolo

gia, linguistica, etnologia, musicologia, critica letteraria e delle arti.

Tra i tanti temi toccati da Gundle, quello di più vasta prospettiva ri

guarda l’assolutizzazione che il Pei di Togliatti e Berlinguer fece della

nozione di proletariato, pensando che esso fosse ragione del futuro, vei

colo unico della cultura del domani. Era una concezione errata, dice

Gundle: «Ignorava il dinamismo e la flessibilità della borghesia». Qui la

radice dei tanti abbagli culturali presi dal Pei nell’insieme di tanti buoni

motivi di cui si faceva mallevadore. Se la cultura della sinistra italiana si

rese avvertita delle ragioni, anche, della borghesia, ciò accadde fuori di

quel partito che tutto sommato voleva essere all’avanguardia di un paese

intero.

Il Pei non capì, fu per anni ostilmente chiuso, ad esempio, all’astratti

smo. L’incomprensione della pittura moderna fu l’indizio vistoso di un

ostacolo a intuire il senso innovativo, conoscitivo della solitudine bor

ghese. Se il discrimine fra rivoluzione e rivolta poteva avere una ragione

politica per essere, il sentimento della rivolta, in arte, non poteva venire

letto secondo manierate forme di massimalismo e determinismo.

Dice Gundle, il Pei fu cieco, in quel tempo, nei confronti di tutto

quanto la cultura di massa elaborava: era una cultura che andava incon

tro a esigenze non estranee allo stesso proletariato. Quel proletariato si

avviava ad essere, sulla china del miracolo italiano, parte invasiva dei ceti

borghesi: calamitato sempre più a destra, invece che a sinistra.

Eppure la cecità comunista, chiamiamola così, consentì al partito

aperture di intelligenza sulla modificazione dei rapporti di forza interna

x