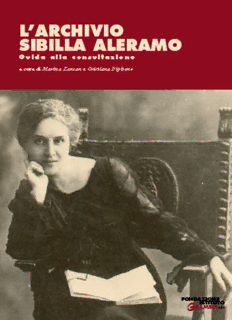

Table Of ContentL’ARCHIVIO SIBILLA ALERAMO

Guida alla consultazione

a cura di Marina Zancan e Cristiana Pipitone

FONDAZIONE

ISTITUTO

RAMSCIonlus

Iedizione, maggio 2006

© 2006 by Fondazione Istituto Gramsci onlus, Roma

Grafica di Anna Bodini

La Guida è consultabile sul sito

www.fondazionegramsci.org

Finito di stampare nel maggio 2006

da Newprint, Roma

Riproduzione vietata ai sensi di legge

art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633

si ringrazia

FONDAZIONE CARIPLO

Indice

5 Introduzione

«Un cumulo polveroso che vorrebbe sfidare l’avvenire»

di Marina Zancan

13 Nota biografica

L’Archivio Sibilla Aleramo

L’Archivio e la Fondazione Istituto Gramsci 21

Criteri di ordinamento 27

Descrizione delle serie 29

39 La biblioteca di Sibilla Aleramo

Elenco dei corrispondenti

Persone 99

Enti 124

Periodici 128

Introduzione

«Un cumulo polveroso che vorrebbe sfidare l’avvenire»

Nella nota di diario del 21 settembre 1943, Sibilla Aleramo così definisce le

proprie carte «inedite e edite, lettere, giornali»1, continuamente rivisitate, ordinate,

commentate, dalle pagine della prima fanciullezza fino a quelle degli anni ultimi,

«migliaia e migliaia di foglietti», una «somma enorme di

vita». «Ho sentito – commenta il 18 marzo 1945 – che,

dopo la mia morte quest’eredità di parole assumerà un valo-

re profondo, se troverà chi avrà devozione e forza sufficiente

a ordinarla e pubblicarla»2.

Questa introduzione della Guida alla consultazionedelle carte,

ora ordinate, dell’Archivio Sibilla Aleramo non può prescindere

dalla trama discorsiva che Aleramo stessa intesse sul proprio archi-

vio nella stesura dell’opera ultima, da lei destinata a una edizione

postuma: i Diari, avviati alla fine del 1940 e chiusi (nella scelta

edita) con la nota del 2 gennaio 1960, di poco antecedente alla sua

morte.

Modulati sulla tipologia di una scrittura del privato, ma soste-

nuti dalla pretesa tutta letteraria di comporre il libro– in grado di

fissare il ricordo di una vita («ho fatto della mia vita il capolavoro che avevo

sognato di creare con la poesia», 2 aprile 1941, p. 68) – i Diari interessano le

carte in quanto esse ne sono motivo e insieme materia. Scritti a fronte della crisi

della parola poetica, «misteriosa inazione» degli ultimi anni contrapposta, nella

nota di apertura, alla nascita, con Una donna, alla scrittura («Oggi sono trenta-

quattro anni che il mio primo libro venne pubblicato», recita l’incipit di Un amore

1 Sibilla Aleramo, Un amore insolito. Diario 1940-44, scelta e cura di Alba Morino, Milano,

Feltrinelli 1979, p. 283. Tutte le citazioni sono nel testo con l’indicazione di data e pagina.

2Ead., Diario di una donna. Inediti 1945-1960, scelta e cura di Alba Morino, Milano, Feltrinelli

1978, p. 33. Tutte le citazioni sono nel testo con l’indicazione di data e pagina.

5

insolito, 3 novembre 1940, p. 3), i Diari ricompongono, tra scrittura e riscrittura, l’e-

sperienza del presente a quella del passato. Conservando annotati, accanto agli squar-

ci memoriali evocati dalla rilettura delle carte, gli interventi dell’autrice sulle stesse

(ordinamento, selezione, contestualizzazione) che, nel presente, ne consentono la

riproposta editoriale e, proiettati nel futuro, ne predispongono conservazione e valo-

rizzazione, i Diariraccontano dunque la storia delle carte: quella esterna, che docu-

menta le vicende editoriali e la fortuna critica dell’edito nel quadro di una fitta rete

di relazioni intellettuali; e quella interna: genesi, poetica, attese e prospettive ricon-

dotte, in un quadro complesso di esperienze e relazioni, al farsi della coscienza

inquieta e alla identità di una donna: «Un libro – scriveva Aleramo già nel suo primo

romanzo – che mostrasse al mondo intero l’anima femminile moderna»3.

Nei vent’anni in cui le carte sono materia e fonte per la nuova scrittura, il pen-

siero del loro destino – rinnovato a ogni riordino («Sfogliati altri pacchi [...]. Ma chi

avrà la forza di sfogliare questa massa spaventosa di carte?», 22 marzo 1954, p. 341)

– intreccia alla designazione dell’erede e degli esecutori testamentari, l’attesa di una

“vera” lettura: «Saran più avveduti dopo la mia morte – si chiede l’8 gennaio 1955 –

come ancora a tratti mi illudo malgrado tutto, malgrado tutto?». Lo conferma nella

Nota biografica di questa Guida la descrizione dei testamenti, ora inventariati tra le

Carte personali, mentre il valore simbolico di questo intreccio traspare dalla lettura

delle note diaristiche: in esse, come del resto in Una donna, o nelle lettere (tra gli epi-

stolari editi, denso di suggestioni in questo senso è quello che raccoglie le Lettere tra

Campana e Aleramo), la scrittura dà forma all’immaginario d’amore, è «trascrizione

del pensiero parlato di una donna – scrive Lea Melandri – “flusso” [...] di tutte le

parole (pensieri) che essa ha dovuto trattenere per paura di non essere “intesa”, che

scrive per sé e perché altri, leggendole, possa farsi di lei un’immagine intera»4. In que-

sto immaginario, il desiderio di essere intesa si affida all’oggetto d’amore, destinata-

rio primo della scrittura e insieme tramite, garante, nella continuità della lettura, di

una vitalità, duratura nel tempo, della propria immagine e dei propri pensieri: figu-

ra d’amore fino a Franco Matacotta, «ultimo enorme errore» (28 dicembre 1959, p.

476), il giovane poeta che, con un pressante richiamo al «lavoro» (la parola poetica),

presiede all’avvio della scrittura diaristica, destinatario, lettore e critico della stessa

(«“Enorme delusione” ha detto Franco dopo aver risfogliato intero questo Diario»,

3Ead., Una donna (1907), Milano, Feltrinelli 1994, pp. 123-24.

4Lea Melandri, Lettura, in Sibilla Aleramo, Un amore insolito, cit., p. 460.

6 INTRODUZIONE

annota Aleramo l’8 agosto 1944, p. 413), coautore nelle scelte per le prime edizioni

dei diari («Mercurio», III, 1944; Tuminelli, 1945). Un sodalizio intellettuale e senti-

mentale al cui interno, pur nella crisi della relazione privata, Aleramo dispone l’atte-

sa di una continuità oltre la morte.

Il 19 marzo 1945, finiti gli anni de «le nostre carte» (5 ottobre 1943, p. 84), ritro-

vata, nel silenzio della soffitta la solitudine «e quella mestissima cosa ch’è la libertà»

(21 gennaio 1945, p. 27), Aleramo scrive ancora, per l’ultima volta, rivolta a Franco:

«io lo prego qui, stasera, che s’egli non dovesse sentirsi in grado di compiere la mis-

sione che gli ho affidata, [...] lo prego di far sì che non si disperda assieme alle mie

ceneri la sostanza spirituale adunata in tutte quelle pagine» (p. 33).

«Chiedo l’iscrizione al partito» recita l’incipitdella lettera, scritta il 3 e trascritta

il 10 gennaio 1946, con cui Aleramo aderisce al Partito comunista, «estrema affer-

mazione di fede» (p. 75), «presente verità» (22 marzo 1954, p. 341). Mutano, con

questo, le parti di un immaginario che, sia pur declinato in tono minore («d’amore e

di gioia il mondo è privo come non mai», 8 aprile 1945, p. 37), tuttavia preserva la

valenza del sogno originario: «Dopo essermi tutta la vita illusa nella creazione d’a-

more per singoli individui – annota il 17 febbraio 1948, p. 183 – ecco, la mia fede

comunista è la sola cosa concreta, e le strette di mano dei compagni operai, il supre-

mo conforto».

In questo mutamento, il pensiero connesso alla sorte delle carte separa la preoc-

cupazione della destinazione delle stesse dall’attesa della loro lettura: le carte (prima

in parte, poi tutte) al Partito, perché le conservi, le ordini, ne curi, come lei stessa

aveva fatto, vecchie e nuove edizioni. La loro lettura, attesa che

si proietta con ansia nel dopo («Dopo nessuno,

nessuno avrà la capacità e la voglia di vagliare, e spes-

so interpretare, tanti documenti», 22 marzo 1954, p. 341),

caduta l’illusione ultima nella «creazione d’amore» con l’altro, si

ripropone invece pressante negli anni. «Io non ho saputo allevar-

mi vicino, in questi ultimi anni di vita – scrive nella nota sopra

citata – un Eckermann, come fece Goethe. Uno che devotamente

preparasse la mia biografia, attraverso a tanti documenti,

per dopo». L’attesa è dunque quella di una lettura inte-

grale, connessa alle carte e insieme «devota», in relazio-

ne dunque con la soggettività che le ha scritte, in grado

di vedere in esse la sua immagine intera e di rigenerarla

7

in una nuova scrittura, la biografia. Nessuno, dopo, saprà scrivere la sua biografia,

annota Aleramo in quel diario, il «più carico di vita» dei suoi libri (8 gennaio 1955,

p. 354) che, contrattualmente destinato a una edizione postuma, sembra dunque

configurarsi come biografia d’autore, autobiografia.

L’ascrizione di un’opera a un genere letterario è sempre operazione complessa, più

problematica se l’approccio al testo include l’identità sessuata del soggetto di scrittu-

ra. Nel caso di Aleramo, tutta la sua produzione – e segnatamente la narrativa – ha

un carattere fortemente “autobiografico” che, dopo Una donnae Il passaggio, si accen-

tua per l’esplicito utilizzo di scritture private (le lettere, in particolare, come ne Il fru-

stinoe in Amo dunque sono) nella costruzione dell’intreccio e della struttura roman-

zesca. Una scrittura, dunque, tutta autobiografica che, negli ultimi vent’anni, a fron-

te della crisi della parola poetica, si frantuma nell’annotazione diaristica? Direi di no:

piuttosto una lunga esperienza di scrittura, esercizio letterario – ragionato nella pro-

duzione saggistica, nei testi di conferenze e interventi o nelle note affidate a fogli

sparsi – che, ancorato all’esperienza di vita, documentandola la trasfigura. «Poesia

incarnata, fatta vita, forza vitale», scrive di sé Aleramo, rivolta a Franco, il 5 dicem-

bre 1940: «Tutto ciò ch’io non ho se non in minima parte scritto, forse appunto per-

ché sono andata via via creando me stessa liricamente» (p. 19). Tutto ciò che, nella

reiterazione dell’illusione d’amore, non è stato visto e che, nella lettura delle carte,

non è mai stato colto.

A fronte della crisi dell’ultima esperienza d’amore e insieme della parola poetica,

Aleramo avvia la scrittura diaristica che riconnette, nell’intreccio di tipologie differenti,

il passato al presente, il pubblico al privato, le parole al pensiero, il pensiero all’esperien-

za: una scrittura di sé e per sé, che predisposta per la lettura (di Franco, destinatario d’e-

lezione, nei primi anni, di quello che in parte è un discorso d’amore; dei lettori dell’

«avvenire», dopo il 1945, predominanti nel suo immaginario), ricompone l’interezza,

complessa e contraddittoria della propria immagine, una figura per sempre.

Un’autobiografia, dunque? Aleramo se lo chiede il 7 luglio 1941, nella fase iniziale

della nuova scrittura, rilette le parti a quella data scritte sotto «la suggestione» di due let-

tere (di Matacotta e di Mucchi) che «entrambe parlano di “autobiografia”». «Ma Franco

– scrive – che conosce questo mio attuale diario, che cosa pensa veramente? Ch’io lo con-

tinui, e da esso “risalga al passato”, o lo tronchi e inizi da domani una narrazione nuova,

[...] con un tono più unito, più fermo? E tutte queste pagine allora?» (p. 80).

A quest’altezza cronologica, dunque, Aleramo ha ben chiaro che le note del suo

diario (frammentarie, discontinue) non sono, né intendono essere “autobiografia”;

8 INTRODUZIONE

sono, scrive di seguito, «documento di questi mesi, un

documento di più da aggiungere ai tanti che riempiono

l’armadio e che Franco sarà molto imbarazzato un giorno

a pubblicare». Nella nota già citata del 1954 – quando

Matacotta non è più, nel suo immaginario, lettore d’ele-

zione o destinatario delle sue carte – Aleramo, mentre

lamenta l’assenza di un «devoto» biografo, commenta: «E

intanto i documenti invecchiano ogni giorno di più, io stessa

rimango dinanzi a molti di essi come dinanzi a insolubili indovi-

nelli». Distanziati dall’esperienza, essi perdono senso. Lei stessa

dunque provvede a «vagliare», a «interpretare» «per dopo», le proprie

carte: ne racconta la storia, le dispone nel «flusso» di parole e pensieri non

detti, e ora trascritti, ne suggerisce l’uso, e la lettura.

Considerate in questa chiave, le note diaristiche si configurano allora come

memoria di un Archivio totale (carte conservate, perdute, scartate, vendute, donate)

con Biblioteca d’autore(libri acquistati, letti, annotati, perduti, venduti, donati), ordi-

nato, in parte riletto, dallo stesso soggetto produttore. E insieme rilettura dell’opera

intera (edita e inedita) comprensiva della storia dei testi (edizioni, riedizioni, varian-

ti), della loro fortuna, del vaglio interpretativo dello stesso soggetto di scrittura. L’una

e l’altra frammentate dalla discontinuità dell’evocazione memoriale e del tessuto nar-

rativo in cui si dispongono come parte e insieme fonte.

Facciamo qualche esempio. Nel quadro di una revisione continua e sistematica

delle carte conservate («È un lavoroquesto scavonella corrispondenza – annota il 28

febbraio 1948 – forse è una preparazione silenziosa», p. 185), accanto alla memoria

di quelle perdute («Ripenso alla prima notte del secolo [...] e alle pagine che scrissi,

e che non ho mai più ritrovate», 31 dicembre 1940, p. 27), si dispongono le notizie

dei manoscritti venduti: Una donna («mi telefona Maria Bandinelli che ha un asse-

gno di cinquanta mila lire, lasciatole per me dal compagno Bruno Sanguinetti [...] in

cambio d’un mio manoscritto ch’egli offrirà alla Biblioteca Nazionale di Firenze», 15

marzo 1949, pp. 231-32); i diari, prima offerti a Giulio Einaudi («non sapeva come

dirmi che la sua casa editrice non è in grado di anticipare un capitale – mettiamo due

milioni – per un libro (il mio Diario) da stamparsi dopo la morte dell’autore», 5

luglio 1950, p. 270), poi ceduti a Feltrinelli: «La valigia con il manoscritto del diario

non è più qui – scrive l’8 novembre 1955 – l’ho consegnata poco fa al fattorino della

sede romana dell’editore Feltrinelli. [...] Ho provato un po’ d’emozioni in questo dis-

9

tacco, curioso» (pp. 400-01).

Rarissimo è lo scarto, mentre ripetuto è il

dono: il manoscritto di Amo dunque sono, scrive

il 4 gennaio 1955, «lo donai al protagonista,

dopo che il libro fu pubblicato. Egli m’ha detto,

l’altra sera, che lo conserva» (p. 353). La informa-

zione circostanziata della storia e della dislocazione

del manoscritto (donato nel 1927 a Parise e da lui

conservato all’altezza del 1955) chiude la nota in cui

Aleramo, riletta l’opera, la valuta («Il libro è rimasto

giovane») e ne ricostruisce la vicenda editoriale. Scritto di

getto nel ’26, pubblicato nel ’27, nell’ultima ristampa, del

1947, il romanzo presenta una variante rispetto alle edizioni prece-

denti: lo stralcio, suggerito da Matacotta («Anche Franco legge Amo dunque sono –

aveva scritto il 28 agosto 1946, mentre attendeva alla revisione del testo – tira gran-

di sbarre sui brani che trova “indegni” o troppo “ridicoli”», p. 119) del capitolo dedi-

cato alla «smarrimento fisico» con il personaggio Bruno Tellegra. Consiglio «pudi-

bondo», commenta Aleramo: «Se oggi il libro si ristampasse, lo vorrei integrale».

Alla “integralità” di un testo, che per Aleramo coincide con la prima edizione –

«portate alla posta le bozze correte di Una donna – scrive il 9 novembre 1950 – cor-

rezione, s’intende, dei soli refusi. Non era il caso di mutare neanche una parola in un

testo che ha la bellezza di quarantasei anni» (p. 275) – si accosta, nell’immaginario

che presiede alla scrittura diaristica, l’interezza del proprio pensiero trascritto. Lo sug-

gerisce la frequenza, in esso, delle carte trascritte: lettere (del passato e del presente),

articoli, interventi, annotazioni. Tra queste, le lettere e le annotazioni antecedenti ai

Diari, e dunque coeve alla fase “creativa” della scrittrice, si intrecciano alla storia dei

testi contestualizzando nel tessuto narrativo delle scritture d’esperienza, genesi ed esiti

della scrittura letteraria. Per Amo dunque sono svolgono questa funzione le pagine

incluse in data 5 aprile 1955 (pp. 362-95), estrapolate dall’«incartamento» relativo

all’amore con Parise; per Unadonna, il fascicoletto “Cena”datato “Capri, novembre

1939”, inserito il 9 gennaio 1944 (pp. 320-39). Se le prime danno lo sfondo, in

forma di cronaca, del narrato, il fascicolo “Cena” ripercorre invece la genesi dell’ope-

ra prima, segnalando in essa le varianti indotte, anche in questo caso, dall’attitudine

censoria dell’uomo amato. «Cena – scrive Aleramo – [...] m’aveva fatto opportune

osservazioni, indicandomi ov’era necessario abbreviare e sviluppare, e insistito perché

10 INTRODUZIONE

Description:romanzo – che mostrasse al mondo intero l'anima femminile moderna»3. Luchaire; di ritorno in Italia soggiorna a Gardone nel vano tentativo di farsi ricevere da Gabriele D'Annunzio Sibilla si trasferisce di nuovo lasciando l'appartamento introduction par Aldous Huxley ; traduction de Thérèse.